小説『夜が明ける』の物語を深く掘り下げてご紹介します。ネタバレありの長文感想もあるのでご覧ください。

小説『夜が明ける』の物語を深く掘り下げてご紹介します。ネタバレありの長文感想もあるのでご覧ください。

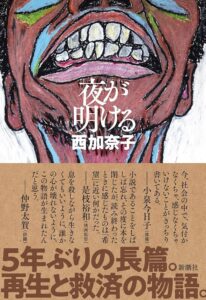

西加奈子さんが生み出した『夜が明ける』は、2021年に世に送り出された書き下ろしの長編作品です。直木賞受賞作である『サラバ』から7年、『i』からは5年の時を経て発表された本作は、作者ご自身が「書きながら、辛かった」と振り返るほど、その内容は深く、真摯な問いかけに満ちています。装丁の絵も西さん自身が手掛けられており、作品への並々ならぬ思いが感じられます。

この物語は、現代日本が抱える深刻な問題、特に若者の貧困、虐待、過重労働といったテーマに真正面から向き合い、生きづらさを抱える人々の苦悩、そしてそこからの救いや再生の道を丁寧に描いています。物語の舞台は、「失われた30年」とも称される平成の時代に生きた、いわゆるロストジェネレーション世代の若者たちです。彼らが直面する困難は、単なる過去の描写にとどまらず、現代社会が抱える問題が、過去から連綿と続き、あるいは形を変えて再生産されているという、作者の強い認識を示唆しているようです。貧困や虐待、過重労働といったテーマが、「誰にとっても他人事ではない」と強調されるのは、これらの問題が現在進行形であり、いつ自身に降りかかってもおかしくない普遍的な課題であると、私たち読者に警鐘を鳴らしているかのようです。

『夜が明ける』は、名前が明かされない語り手である「俺」と、高校の同級生である深沢暁、通称「アキ」の18年間にわたる深い友情と成長の軌跡を丹念に追っていきます。彼らが思春期の15歳で出会い、33歳になるまでの日々が、「俺」の視点から描かれています。二人の人生は、それぞれ異なる形で「貧困」という過酷な現実に直面し、心身ともに疲弊していきますが、その中で「夜が明ける」希望を見出す過程が描かれているのです。

物語が特定の世代の経験を描きながらも、そのテーマが「誰にとっても他人事ではない」とされているのは、彼らが直面する「夜」が単なる経済的困窮や社会的不遇に限定されず、人間の普遍的な苦悩、孤独、そして「助けを求められない」という心の貧困を象徴しているためです。この「夜」は、個人の内面だけでなく、社会全体の構造的な問題をも内包する多層的な暗闇として描かれ、その中でいかに光を見出すかという問いが、物語の核を成していると言えるでしょう。

『夜が明ける』のあらすじ

『夜が明ける』は、1998年、主人公である15歳の「俺」が高校で、身長191cmで吃音を持つ同級生、深沢暁、通称アキと出会うところから始まります。アキは背が高く、どこか老けた異様な顔立ちをしており、頬には深く皺が刻まれ、鼻の下や顎には黒々とした無精髭が生えていました。映画好きの父親を持つ「俺」は、父の膨大なVHSコレクションの中から見つけたフィンランドのカルト映画『男たちの朝』の主演俳優、アキ・マケライネンにアキがそっくりであることに気づきます。この発見は「俺」にとって衝撃的であり、「お前はアキ・マケライネンだよ!」という「俺」の一言が、二人の運命的な友情の始まりとなるのです。

この出会いをきっかけに、アキは自身をマケライネンだと名乗り始め、「俺」に「深沢」ではなく「アキ」と呼ぶことを求めます。驚くべきことに、マケライネンのセリフを話す時に吃音が出なくなるなど、アキはマケライネンになりきることで自身の殻を破り、学年中の人気者になっていきます。彼はマケライネンと同じように無精髭を生やし、さらにはマケライネンが作中で凍死する役を演じたことに倣い、「40歳で凍死する」と宣言します。アキにとって、すでに死んでいるマケライネンは「二度と死なない」、つまり永遠に生き続ける存在であり、彼の中で生き続けることで救いとなっていたのです。アキがマケライネンになりきることで吃音が消え、人気者になるという描写は、彼が自身の「深沢暁」という存在に苦痛を感じ、外部の理想像(マケライネン)を取り込むことで自己を再構築しようとしたことを示唆しています。これは、虐待や貧困といった過酷な幼少期を送ったアキが、自己肯定感を育む機会がなかった結果、他者の評価や架空の存在に自己の価値を見出そうとする心理的な防衛機制として読み取ることができるでしょう。

一方、「俺」は元々、自由気ままなフリーランスのデザイナーである父親と、心の病を抱えながらも「大学には行きなさい」と「俺」を案じる母親の元で、比較的「普通」の家庭に育ちました。しかし、高校2年生の終わりに父親が自動車事故で急死し、多額の借金が残されたことで、生活は一変し、貧困に陥ります。父親の死には自殺の疑念もつきまといます。この突然の転落を経験した「俺」は、奨学金でなんとか大学を卒業し、キー局下請けのテレビ制作会社に就職します。

「俺」が中間層から突然貧困に転落する一方で、アキは生まれながらの貧困に苦しむという対比は、貧困が個人の努力や選択だけでなく、不慮の事故や家庭環境といった「運命」によってもたらされることを強調しています。これは、現代社会に蔓延する「自業自得」や「自己責任」といった言葉が、大切な現実を見ないための「盾」として機能しているという批判に繋がります。

『夜が明ける』の長文感想(ネタバレあり)

西加奈子さんの『夜が明ける』は、まさに現代社会の抱える病巣を深くえぐり出し、同時に人間性の根源的な問いを投げかける、そんな作品でした。物語を読み進めるにつれて、胸に迫るような重苦しさが常にありました。それは、登場人物たちが経験する苦難が、決して遠い世界の出来事ではないと感じさせる、あまりにも生々しい現実を内包しているからだと思います。

特に心に残ったのは、主人公「俺」とアキがそれぞれに経験する「夜」です。「俺」は、父親の突然の死と多額の借金を背負い、裕福な家庭から一転して貧困へと突き落とされます。彼の就職先であるテレビ制作会社での過酷な労働とハラスメントの描写は、まるで現代日本の「ブラック企業」問題を凝縮したかのようでした。ディレクターからのパワハラ、睡眠を削るほどの長時間労働、年下のプロデューサーや先輩からの嫌がらせ、そして大物タレントからの執拗なコンタクト。これらは、身体的な暴力ではないものの、精神的、肉体的に個人をじわじわと蝕んでいく「見えない暴力」として描かれており、読んでいて息苦しくなるほどでした。

一方、アキの人生は、さらに過酷です。彼は生まれながらにして極貧の家庭に育ち、母親からの虐待に苦しみます。高校卒業後、俳優を志して劇団「プウラ」に入団しますが、ここでもまた人間関係の理不尽に翻弄されます。劇団を「家族」だと信じ、全身全霊を捧げたにもかかわらず、最終的には居場所を失い、社会の底辺を彷徨うことになります。新宿のバー「FAKE」での生活もままならず、路上で寝るような貧しい生活を送るアキの姿は、私たちの社会の片隅で、誰にも気づかれずに苦しんでいる人々の姿と重なり、胸が締め付けられる思いでした。

「俺」もアキも、真面目に一生懸命生きているにもかかわらず、彼らの二十代はどんどん悪い方へと転がっていきます。貧困、過酷な労働、虐待、ハラスメント、SNSでの誹謗中傷、そして社会からのプレッシャー。これでもか、これでもかとばかりに彼らに迫り、心身を壊していく様は、まさに「夜の闇のような重苦しい空気」として物語全体に立ち込めていました。作者自身が「書きながら、辛かった」と語られているように、この作品は、私たちが目を背けたくなるような現実の残酷さを、真正面から描いています。ある書評が「想像力が現実に飲み込まれるその凄惨な様が描き出されている」と評したように、フィクションでありながら、まるで現実をそのまま切り取ってきたかのような生々しさが、この作品にはありました。

しかし、この深い闇の中で、光を求める人々の存在が描かれることで、物語は希望の兆しを見せ始めます。「俺」を支える人々、例えば弁護士の中島さん、会社を辞めた先輩の田沢、後輩の森、そして高校時代に惹かれていた遠峰との再会は、「俺」にとって大きな転機となります。特に、田沢が「俺」に伝えた「苦しかったら、助けを求めろ」というメッセージは、物語の核心をなす言葉だと感じました。

「俺」はこれまで、「負けないこと」や「世界と対峙すること」を「強さ」だと考えて生きてきました。しかし、田沢の言葉、そして遠峰の「恨むことが負けだと思うようになった。恨んでたら、恨んでる側が弱いんだって。強い人は恨まないんでしょう。弱いから、弱さの中にいるから恨むんでしょう。誰かの、世界の優しさを信じられないのは、その人が弱いからなんでしょう?」という言葉は、「俺」の「強さ」に対する価値観を揺さぶります。これらの人々は、それぞれが自身の苦難を乗り越えた経験から得た知恵を「俺」に伝えることで、彼を「夜」から「夜明け」へと導く重要な役割を果たします。彼らの存在は、孤立しがちな現代社会において、他者との繋がりや「助け」の連鎖がいかに重要であるかを象徴しているように感じられました。

本作の最も重要な主題の一つは、「たすけて」という言葉の重みと、それを口にすることの難しさです。多くの人が「他の人はもっと頑張っている」「自分の努力が足りないだけ」と思い込み、苦しくても「大丈夫」だと自分をごまかしながら生きている現実が、痛いほど描かれています。西加奈子さんは、この作品を通じて「本当はもっと周囲に頼っていいのだ。周囲と比べる必要なんてない。苦しかったらすぐに助けを求めるべきなのだ」と力強く訴えかけているように感じました。それは、「助けてほしいときに、きちんと声に出すことが大事」というメッセージであり、「それはお前のせいじゃないよ」という言葉が、自分に厳しく生きてきた人、我慢して壊れてしまいそうな人に向けられています。

社会に蔓延する「自業自得」や「自己責任」といった言葉が、本当に大切な現実から目を背けるための「盾」になっている現代社会への痛烈な批判が、そこには込められていると感じました。この「助けを求めることの難しさ」は、単に個人のプライドの問題にとどまりません。社会全体に浸透した「自己責任」論が、困窮している人々をさらに孤立させ、助けを求めること自体を「恥」や「弱さ」と見なさせる心理的な壁を作り出しているのです。この作品は、この社会構造が個人の心に与える影響を深く掘り下げ、その壁を取り除くことの重要性を強く訴えかけていました。これは、個人の再生が社会全体の変革と密接に結びついているという、より広範な社会的メッセージを含んでいると言えるでしょう。

アキの最期の旅路、フィンランドへの到達と、彼が幼い頃から憧れ続けたアキ・マケライネンの恋人であったロッテン・ニエミに看取られながら生涯を終えるという結末は、悲劇的でありながらも、アキにとってはある種の「救済」であったと感じました。彼が長年追い求めてきた「居場所」と「無条件の愛情」を、死の直前になってようやく見出したのです。ある読者の方が「アキ、最後の最後に、本物のマケライオンになったんやな」と評していたように、彼は自己を乖離させ、マケライネンになりきることで生きてきましたが、その死によって、ある意味で「本物のマケライネン」としての運命(凍死)を全うし、自己の存在意義が完全に統合された、と解釈できます。

物語全体が「俺」の視点から語られ、アキの章も「俺」目線で描かれるという手法は、読者が「俺」の主観を通じてアキの人生を深く体験することを可能にしました。そして、物語の重要な仕掛けとして、作中に挿入されるひらがなだけで書かれた文章がありました。当初、これらはアキの日記の引用だと読者に思わせて物語が進みますが、物語の最後の最後に、それらがアキの直接の言葉ではないと明かされるのです。この事実は、アキがフィンランドの俳優アキ・マケライネンになりきろうとしたのが、彼の人生においていかに必然的な選択であったかを読者に深く納得させる要素となります。ひらがなの文章がアキの日記ではないというこの仕掛けは、語り手である「俺」の信頼性、あるいは彼がアキの物語をどのように「再構築」しているのか、という問いを読者に投げかけます。もしそれがアキの直接の言葉ではないとすれば、その文章は「俺」の無意識の思考、アキへの深い共感、あるいはアキの人生を自らの言葉で「語り直す」という「俺」の行為そのものを象徴している可能性があり、記憶、語り、そして他者の人生を理解し表現することの複雑さを浮き彫りにしています。

アキとアキ・マケライネンの間には、単なる偶然では片付けられない奇妙な一致と象徴的な重なりが存在します。アキはマケライネンに生き写しのような容姿を持ち、さらに同じ「アキ」という名前であるという、驚くべき共通点がありました。さらに、マケライネンの代表作『男たちの朝』の別の和訳が、小説のタイトルと同じ『夜が明ける』であるという事実が、物語の中で明かされます。そして、アキの本名である「暁(アキラ)」もまた、「夜半過ぎから夜明け近くのまだ暗いころ」を意味する漢字であり、「夜明け」を象徴する言葉です。

アキはマケライネンが作中で凍死する役を演じたことに倣い、自らも「40歳で凍死する」と宣言します。そして、彼の人生の終着点として、晩年はフィンランドでマケライネンの恋人であったロッテン・ニエミに看取られながら生涯を終えるのです。アキの容姿、名前、そして憧れの俳優マケライネンの代表作のタイトルが、すべて「夜が明ける」という物語の核心的なテーマと結びついているという多重的な偶然の一致は、単なる偶然を超えた「運命」のようなものを感じさせました。アキがマケライネンに「なる」ことを選んだのは、彼の人生の苦痛からの逃避であり、自己救済の試みでしたが、その過程で彼は、まるでマケライネンの人生の軌跡をなぞるかのように、その死(凍死)や最後の看取り手(ロッテン・ニエミ)までをも引き寄せるのです。これは、自己が強く願うイメージが現実を形作る力、あるいは、個人が抱える宿命が、いかに人生の選択と結びつき、自己実現の形を歪めていくかという、深遠なテーマを象徴しているように感じられました。アキの人生は、単なる悲劇ではなく、ある種の「完成」を遂げたとも解釈できます。

『夜が明ける』というタイトルは、単なる物語の題名に留まらない、多層的な意味を内包しています。最も直接的には、絶望的な状況(夜)から希望(夜明け)へと向かう、救済と再生の象徴として機能しています。さらに、アキの本名である「暁(アキラ)」が夜明けを意味し、彼が憧れたマケライネンの代表作『男たちの朝』の別の和訳も「夜が明ける」であることから、アキの存在そのものが「夜明け」の象徴として物語に深く組み込まれているのです。これは、アキの人生の苦しみと、彼が最終的に見出した安息が、物語全体の希望のメッセージと密接に結びついていることを示唆しています。物語の重苦しい展開の先に、必ず救いはあるというメッセージが込められており、それは、どれだけ傷ついても、夜が深くても、必ず明日はやってくるという普遍的な希望を読者に伝えます。このタイトルが示唆する夜明けは、単純な光の到来ではなく、登場人物たちが経験した深い闇と苦痛を乗り越えた先に、ようやく訪れるものです。この物語における希望の多義性と現実の厳しさは、タイトルが約束する夜明けが、一瞬で訪れる解決策ではなく、困難な状況を耐え抜き、他者との繋がりの中で見出す、苦難に満ちた再生の過程であることを示しています。作者が描く希望が、安易な楽観主義ではなく、現実の厳しさを直視した上での、深い共感と粘り強さに根ざしていることを強く感じました。

まとめ

西加奈子さんの『夜が明ける』は、現代社会が抱える根深い問題、特に貧困、虐待、過重労働といったテーマを、「俺」とアキという二人の青年の18年間にわたる友情を通して深く掘り下げた作品です。彼らが経験する心身の疲弊と社会の理不尽は、読む者の胸を締め付けるような重苦しさを与えますが、その中にあって、物語は「助けを求める勇気」と「他者との繋がり」がもたらす救済と再生の可能性を力強く提示していました。

「俺」が周囲の人々との邂逅を通じて「強さ」の概念を再定義し、自己の殻を破っていく過程、そしてアキが憧れの対象との象徴的な融合を果たすことで、ある種の「救済」を見出す結末は、人生の苦難に対する多角的な視点を提供してくれます。特に、アキ・マケライネンという存在がアキの人生に与える影響、そして作品のタイトルとアキの本名が持つ「夜明け」の象徴性は、単なる偶然を超えた、運命的な深みを物語に与えています。

この作品は、現代社会に蔓延する「自己責任」論に異を唱え、苦しむ人々が孤立せず、互いに手を差し伸べ合うことの重要性を強く訴えかけています。それは、個人の再生が社会全体の変革と密接に結びついているという、より広範な社会的メッセージを含んでいます。深い闇の中でも希望の光が灯り、登場人物たちがまた歩き出すという物語の結末は、私たち読者に対し、絶望的な状況の中にも必ず夜明けは訪れるという、普遍的で力強いメッセージを投げかけています。西加奈子さんが悩み苦しみながら書き尽くしたこの作品は、現代に生きる多くの人々にとって、自己を見つめ直し、他者との関係性、そして人生における真の「強さ」とは何かを深く考えるきっかけとなるでしょう。