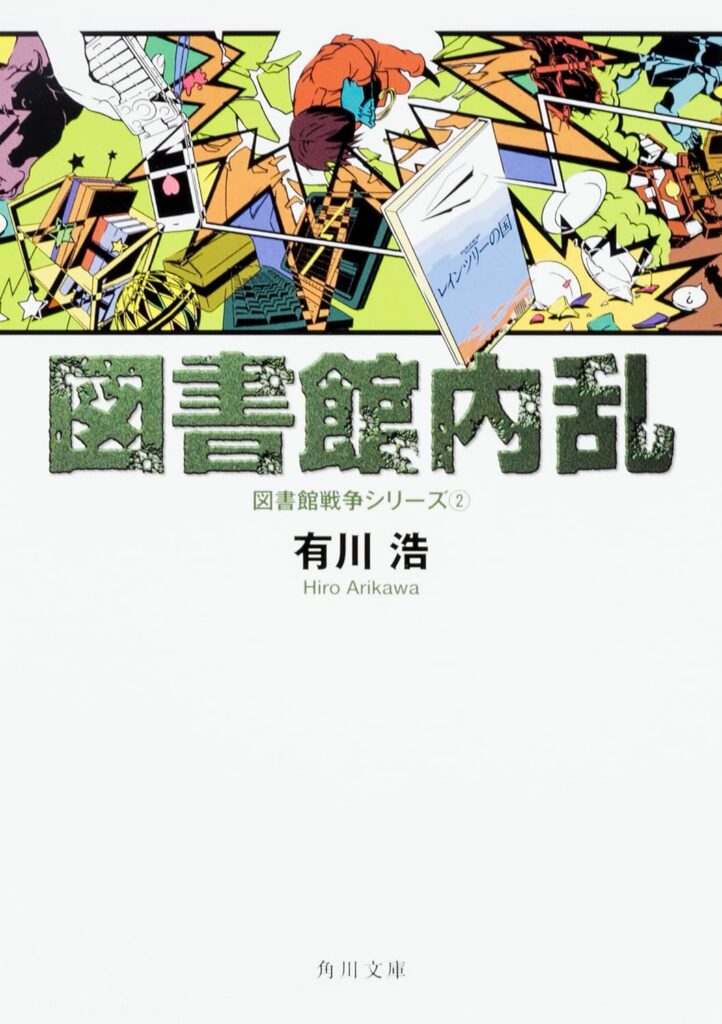

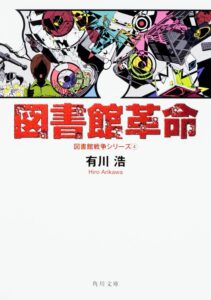

小説「図書館革命」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。有川浩先生による「図書館戦争」シリーズの本編第4作目にして、ついに完結を迎える物語です。これまでのシリーズで描かれてきた図書隊とメディア良化委員会の対立が、より大きなスケールで描かれ、物語は最高潮の盛り上がりを見せます。

小説「図書館革命」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。有川浩先生による「図書館戦争」シリーズの本編第4作目にして、ついに完結を迎える物語です。これまでのシリーズで描かれてきた図書隊とメディア良化委員会の対立が、より大きなスケールで描かれ、物語は最高潮の盛り上がりを見せます。

この物語では、現実世界でも起こりうるような「表現の自由」という非常に重いテーマが中心に据えられています。テロ事件を発端として、一人の作家の表現活動が制限されそうになる事態に対し、図書隊がどのように立ち向かっていくのか。その過程で、主人公・笠原郁の成長や、彼女を取り巻く人々の関係性も深く描かれます。

この記事では、物語の結末に触れる部分もありますので、まだお読みでない方はご注意ください。物語の概要を知りたい方、そしてすでに読了されて、他の人の意見や考察に触れたいと考えている方に向けて、物語の展開と、私が感じたことを詳しくお伝えしていきたいと思います。手に汗握る展開と、胸が熱くなる人間ドラマが詰まった一冊です。

小説「図書館革命」のあらすじ

物語は、福井県敦賀で発生した原発テロ事件から始まります。正化34年1月、武装したテロリストグループが原子力発電所を襲撃。自衛隊との銃撃戦の末、犯人グループは全員が自決するという衝撃的な結末を迎えます。しかし、この事件は単なるテロに留まらず、表現の世界にも大きな波紋を広げることになります。

事件後、テロリストの犯行手口が、人気作家・当麻蔵人(とうま くらと)の小説『原発危機』の内容と酷似しているという疑惑が浮上します。この機に乗じて、メディア良化委員会はテロ対策特別措置法の拡大適用を画策し、当麻の著作活動を停止させようと動き出します。当麻自身も、良化隊による身柄確保の危機に晒されることとなり、図書隊に保護を求めるのでした。堂上篤が敬愛する作家でもある当麻を守るため、図書隊は良化委員会と全面的に対峙することを決意します。

図書隊と当麻は、良化委員会の動きは日本国憲法第21条で保障された「表現の自由」を侵害するものだとして、法廷闘争に持ち込みます。しかし、裁判所が下した判決は「テロの全容解明までの一時的な措置」として当麻の執筆停止を認めるという、図書隊側にとって実質的な敗訴に近いものでした。このままでは、良化委員会の思惑通りに表現への介入が進んでしまう。行き詰まる状況の中、笠原郁が何気なく口にした一言が、事態を打開する鍵となります。

郁の提案に基づき、図書隊は一発逆転を狙った作戦行動に移ります。しかし、その最中に図書特殊部隊の隊長である堂上篤が、良化特務機関員の凶弾に倒れ、大腿部を負傷。雨の中で低体温症にも陥り、命の危機に瀕してしまいます。絶望的な状況の中、郁は負傷した堂上から「お前はやれる」という言葉と共に任務を託され、単身で当麻を守りながら、良化委員会の追手から逃れるための困難な旅に出ることになるのです。

小説「図書館革命」の長文感想(ネタバレあり)

「図書館戦争」シリーズの本編最終巻となる「図書館革命」。読み終えた今、胸がいっぱいです。これまでの物語で積み重ねられてきた様々な伏線や人間関係が、大きなうねりとなって一つの結末へと向かっていく様は、まさに圧巻でした。シリーズを通して描かれてきた「検閲」や「表現の自由」というテーマが、本作ではより深く、そして切実に問いかけられます。

物語の核心となるのは、作家・当麻蔵人を巡る、図書隊とメディア良化委員会の全面対決です。原発テロという衝撃的な事件と、当麻の小説を結びつけ、表現活動そのものを封じ込めようとする良化委員会の動きは、決してフィクションの世界だけの話ではない、という現実味を帯びて迫ってきます。作中で当麻が語る言葉は、非常に重く、考えさせられるものでした。

「本当はここまで書きたい、でもここまで書いたらあの団体やこの団体が目をつけるのではないか。だとすれば逃げ道としてここまでは書かずにその手前で止めておくほうが安全だ。それがね、物語の筋のレベルのことではないのですよ。一場面の一つの文章で、単語を一つ加えるか加えないかのレベルでの保身になるのです」

この言葉は、表現を取り巻く環境がいかに繊細で、時に見えない圧力によって歪められてしまう可能性があるかを示唆しています。さらに、「悪意よりも善意のほうが恐ろしいことがある」という指摘も鋭い。正義感や善意に基づくと信じられている行為が、結果として誰かの自由を奪うことに繋がるかもしれない。メディア良化法が成立した背景にも、そうした「善意」が悪用された側面があったことが語られ、この問題の根深さを感じさせられます。

私たち自身の周りでも、特定の言葉遣いが問題視されたり、表現に対する自主規制が行われたりすることは少なくありません。「これが正しいことだ」という名目のもとに、知らず知らずのうちに表現の幅を狭めてしまってはいないか。「図書館革命」は、エンターテイメント作品でありながら、そうした現代社会への問いかけを読者に投げかけてきます。この重厚なテーマを、手に汗握るアクションや、登場人物たちの人間ドラマの中に織り込んでいる点が、有川浩先生の手腕の素晴らしいところだと感じます。

そして、この物語のもう一つの大きな軸は、やはり笠原郁と堂上篤の関係性の進展でしょう。もう、本当に、読んでいるこちらが照れてしまうほどの甘さでしたね!待ちに待ったカミツレデートの場面。ようやく二人きりの時間を過ごせるかと思いきや、緊急招集。そして、手を繋いだまま隊員たちが待機する部屋に戻ってしまう二人…!周りに散々いじられるのも当然です。二人の世界に入り込みすぎですよ!

特に印象的だったのは、堂上が撃たれた後のシーンです。危険な状態の堂上に対し、郁がキスをして、そして叫ぶように告げる言葉。

「堂上教官こそ──あたし、帰ってきたらカミツレ返して、堂上教官に好きっていいますから!だから、絶対元気になってください!元気にならなかったら許さない!」

「好き」って言っちゃってるじゃないですか、郁さん!もう、この不器用で、まっすぐなところが郁らしいですよね。そして、そんな郁に、堂上が二正の階級章を託し、「大丈夫だ。お前はやれる」と送り出す場面。ここには、二人の間の深い信頼関係と、教官と部下という関係を超えた強い絆が凝縮されていて、涙なしには読めませんでした。表紙に描かれた濡れたカミツレの紋章の意味が、ここで腑に落ちる演出も心憎い。

甘いだけではありません。本作では、郁の図書隊員としての目覚ましい成長がはっきりと描かれています。堂上が不在の中、当麻を守るという重責を一人で背負うことになった郁。盗聴の可能性を考えて電報を使ったり、その電報に暗号を用いたり、護衛対象である当麻を不安にさせないよう気丈に振る舞ったり。かつての、ただ猪突猛進だった彼女とは明らかに違います。

窮地に陥るたびに、「もしも堂上教官だったら、どう判断するだろうか」と考える郁の姿には、胸が熱くなりました。それは単に指示を仰ぐのではなく、堂上の背中を追いかけ、その思考や判断基準を自分の中に取り込もうとしている証拠です。困難な状況の中で、必死に活路を見出そうとする彼女の姿は、応援せずにはいられません。堂上という確かな指標を持ちながら、自分の力で道を切り開いていく。その成長ぶりは、まるで我が子の成長を見守るような気持ちで読んでいました。物語の終盤、郁が様々な困難を乗り越えていく姿は、暗いトンネルを抜けた先に待つ光を目指してひた走る機関車のようでした。

そして、忘れてはならないのが、手塚光と柴崎麻子の関係です。郁と堂上のストレートな恋愛模様とは対照的に、こちらはどこか含みを持たせた、大人の駆け引きが魅力的です。なかなか進展しないじれったさもありましたが、本作での柴崎からの不意打ちのキスには驚かされました。しかも、それを取引の材料にするあたりが、いかにも柴崎らしい。でも、それはきっと照れ隠しなのでしょうね。動揺する手塚には、その真意は伝わっていないようですが…。この二人の、付かず離れずの絶妙な距離感が、物語に良いアクセントを与えています。番外編での甘い雰囲気から時間が経っても、まだこの関係性というのも、それはそれで彼ららしいのかもしれません。

また、本作では手塚光の兄である手塚慧と、彼が率いる組織「未来企画」が重要な役割を果たします。これまで対立してきた慧が、図書隊と協力し、良化委員会の闇を暴くために動く展開は、物語に更なる深みを与えました。兄弟間の確執も、少しずつ変化の兆しが見え、今後の関係性が気になる終わり方でした。

物語の後半、郁が当麻を連れて大阪へ向かう展開も、非常にスリリングで面白かったです。土地勘のある場所が舞台になると、物語がより身近に感じられますね。そして、大阪のおばちゃんたちの活躍ぶり!あのパワフルさと人情味は、まさに大阪ならでは。緊迫した逃避行の中で、思わず笑みがこぼれるようなユーモラスな場面もあり、緩急の付け方が絶妙でした。(細かい点ですが、作中で「本町」のルビが「ほんちょう」となっていたのは、大阪人としては少し気になりました。「ほんまち」が正しい読み方です。まあ、物語の本筋には関係ありませんが。)

シリーズを通して、「絶対悪」として描かれがちだったメディア良化委員会ですが、本作ではその成立の背景にある「善意の暴走」や「自主規制」の問題点にも触れられており、単純な二元論ではない、複雑な側面が示唆されています。著者あとがきで、良化委員会側の言い分をあえて詳しく書かなかった、という点に触れられていましたが、個人的には、もう少し彼らの論理や背景も知りたかった、という気持ちも少しだけ残りました。しかし、それは物語の焦点を絞り、エンターテイメント性を高めるための選択だったのかもしれません。

「図書館革命」は、「図書館戦争」シリーズの集大成として、これ以上ないほどの満足感を与えてくれる作品でした。「表現の自由」という普遍的なテーマを扱いながらも、魅力的なキャラクターたちの成長と恋愛、そして手に汗握るアクションが詰まった、最高のエンターテイメントだと思います。読み終えた後には、郁や堂上、そして図書隊の仲間たちの未来に、もっともっと触れていたい、そんな気持ちにさせられます。彼らの物語がここで一区切りつくのは寂しいですが、シリーズを通して得られた感動は、ずっと心に残り続けるでしょう。

まとめ

有川浩先生の「図書館戦争」シリーズ本編完結巻、「図書館革命」について、物語の概要と、ネタバレを含む個人的な思いを綴ってきました。この作品は、シリーズが積み重ねてきたテーマである「表現の自由を守る戦い」を、よりスケールアップさせ、読者に強いメッセージを投げかけています。

原発テロをきっかけに動き出すメディア良化委員会の脅威に対し、図書隊がどのように立ち向かうのか。そのスリリングな展開はもちろんのこと、主人公・笠原郁の目覚ましい成長、そして堂上篤との甘く、そして切ない恋模様の決着も見どころです。手に汗握るアクションシーンと、思わず顔が赤くなってしまうようなラブストーリーが、絶妙なバランスで描かれています。

「図書館革命」は、単なるエンターテイメントに留まらず、私たちが生きる現代社会における「自由」とは何かを考えさせてくれる、深みのある物語でもあります。まだ読んでいない方にはもちろん、すでに読了された方にも、この記事を通して新たな発見や共感を感じていただけたなら幸いです。シリーズを通して、彼らの活躍をもっと見たいと思わせてくれる、素晴らしい完結編でした。