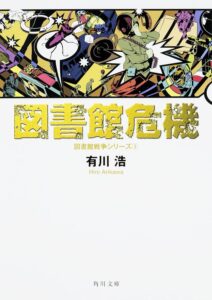

小説「図書館危機」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。有川浩先生が描く「図書館戦争」シリーズの第3弾にあたる本作は、物語が大きく動き出す、まさに「危機」に満ちた一冊となっています。前作までで築かれた世界観とキャラクターの関係性を土台に、より深く、より激しい展開が待っています。

小説「図書館危機」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。有川浩先生が描く「図書館戦争」シリーズの第3弾にあたる本作は、物語が大きく動き出す、まさに「危機」に満ちた一冊となっています。前作までで築かれた世界観とキャラクターの関係性を土台に、より深く、より激しい展開が待っています。

物語の中心人物である笠原郁の成長はもちろん、堂上篤とのじれったい恋模様にも大きな進展が見られます。さらに、メディア良化法を巡る社会的なテーマや、図書隊内部の人間関係、そして激化する戦闘シーンなど、読みどころが満載です。本記事では、そんな「図書館危機」の物語の核心に触れながら、その魅力をたっぷりと語っていきたいと思います。

この記事を読むことで、「図書館危機」がどのような物語なのか、そして読者がどのような点に心を動かされたのか、深く理解していただけるはずです。すでに読まれた方はもちろん、これから読もうか迷っている方にも、作品の持つ熱量や感動が伝われば嬉しいです。ネタバレを避けたい方はご注意くださいね。

小説「図書館危機」のあらすじ

物語は、前作の衝撃的なラストを受けて始まります。笠原郁は、ひょんなことから長年憧れ続けた“王子様”の正体が、直属の上官である堂上篤であることを知ってしまいます。尊敬と反発、そして新たに芽生え始めた恋心…様々な感情が入り混じり、郁は堂上に対してぎこちない態度しか取れなくなってしまいます。そんな中、小牧幹久の大切な人である中澤毬江が図書館内で痴漢被害に遭う事件が発生。郁と同期の柴崎麻子は、犯人逮捕のため囮捜査に協力することになります。この事件は、普段は冷静な小牧の激情を垣間見せるきっかけともなりました。

一方、郁、手塚光、柴崎麻子の三人は、図書士長への昇任試験に臨みます。筆記試験や体力測定に加え、子供たちへの読み聞かせという課題に、生真面目な手塚が悪戦苦闘する場面も見られます。この試験期間を通じて、郁は「王子様」としてではなく、一人の男性としての堂上への想いを自覚し始めます。堂上とのカミツレ(カモミール)に関する何気ない会話は、後の重要な局面で大きな意味を持つことになります。

さらに物語は、表現の自由という根幹的なテーマに深く切り込んでいきます。週刊誌記者である折口マキが、人気俳優・相良のインタビュー記事を手がけることになります。メディア良化法による規制語を避け、慎重に言葉を選んで記事を完成させた折口でしたが、俳優本人からは「自分の表現が歪められた」と反発を受けます。この一件は、言葉狩りの問題を世間に問いかけ、図書隊司令・玄田竜助に、良化委員会に対する一世一代の奇策を打たせることになります。派手な戦闘はありませんが、言葉の持つ重みと、それを守ることの難しさが描かれる重要なエピソードです。

そして物語のクライマックスは、茨城県で開催される美術展覧会、通称「県展」の警備作戦です。最優秀作品に選ばれた「自由」をテーマにした絵画が、明らかにメディア良化法を批判する内容であったため、良化特務機関による検閲・没収は必至と見られていました。郁が所属する図書特殊部隊は、作品を守るため茨城県立図書館へ派遣されます。しかし、派遣先の図書館では旧態依然としたヒエラルキーが存在し、郁は女性隊員たちから陰湿ないじめを受けることになります。それでも郁は毅然と立ち向かい、その姿は堂上の心を動かします。県展当日、予想通り良化特務機関が武力介入し、図書隊との間で大規模な銃撃戦が勃発。これは郁にとって初めて経験する本格的な戦闘であり、シリーズ全体を通しても極めて激しい戦いが描かれます。この戦闘のさなか、玄田隊長は重傷を負い、そして関東図書隊のトップである稲嶺和市司令官は、ある決意をもって職を辞することになるのでした。

小説「図書館危機」の長文感想(ネタバレあり)

いやあ、「図書館危機」、本当に濃密な一冊でしたね!「図書館戦争」シリーズの第3弾として、物語が大きく舵を切り、深みと激しさを増した、まさにタイトル通りの展開に息つく暇もありませんでした。郁の成長、堂上との関係性の変化、そして「表現の自由」というテーマへの切り込み、どれをとっても読み応え抜群でした。今回は、特に心に残った点を、ネタバレ全開で語っていきたいと思います。

まず、冒頭の「王子様、卒業」のエピソード。前作のラストで、手塚慧によって郁に王子様の正体が明かされるわけですが、正直「え、ここでバラしちゃうの?」とも思ったんです。でも、この巻を読んで納得しました。郁にとって「王子様」への憧れは、あまりにも絶対的で、神格化された存在でした。そのフィルターがかかったままでは、今の、目の前にいる堂上教官と本当の意味で向き合うことはできなかったんですね。憧れと現実のギャップに戸惑い、動揺し、それでも最終的に「あたし、王子様からは卒業します!」と宣言する郁。この潔さ、不器用だけど真っ直ぐなところが、本当に郁らしいなと感じました。小牧教官と一緒に、思わず笑ってしまった読者も多いのではないでしょうか。この「卒業」があったからこそ、郁は堂上という一人の人間を、恋愛対象として意識し始めることができたのだと思います。

そして、その過程が描かれる「昇任試験、来たる」のエピソードも好きですね。特に、手塚が子供相手に四苦八苦する姿!普段のクールで完璧なイメージとのギャップがたまりません。生真面目すぎる性格が、予測不能な子供たちの前では完全に裏目に出ているのが微笑ましかったですね。手塚にも苦手なものがあったんだな、と親近感が湧きました。一方で、このエピソードでは、郁と堂上の関係にも微妙な変化が見られます。特にカミツレ(カモミール)のくだり。何気ない会話の中に、お互いを意識している空気感が漂っていて、読んでいるこちらもドキドキしてしまいます。このカミツレが、後のクライマックスシーンで重要な意味を持ってくるんですよね。有川先生の伏線の張り方には、いつもながら感心させられます。

手塚といえば、柴崎との関係も見逃せません。この二人、お互いに意識し合っているのは明らかなのに、素直になれないというか、探り合っている感じがもどかしい!堂上と郁が直球勝負なら、手塚と柴崎は変化球の応酬、といったところでしょうか。お互いに頭が切れるし、プライドも高そうですから、なかなか一筋縄ではいかないのでしょうね。今後の二人の関係がどう進展していくのか、非常に楽しみです。

中盤の「ねじれたコトバ」は、シリーズの根幹テーマである「表現の自由」について、改めて深く考えさせられるエピソードでした。人気俳優・相良のインタビュー記事を巡る、記者・折口マキの葛藤。良化法による規制を回避するために言葉を選び、表現を調整する。それは果たして「配慮」なのか、それとも「自主規制」という名の検閲なのか。作中で堂上が語る「メディアが規制される結果に興味を持たない人間が多かった。(中略)言葉が規制されるということに問題意識を持つ国民が少ないから良化法は成立したままでいられるんだ」というセリフは、非常に重く響きました。これは、物語の中だけの話ではないですよね。私たちの現実社会でも、知らず知らずのうちに「不適切」とされる言葉が避けられ、表現が画一化していく傾向はないでしょうか。無関心でいることの危うさ、声を上げることの大切さを、エンターテイメントの中にしっかりと織り込んでいる点が、このシリーズの大きな魅力だと思います。

そして、このエピソードでは玄田隊長の意外な一面も見られました。普段は豪放磊落で、猪突猛進なイメージが強い玄田隊長ですが、良化委員会を出し抜くための奇策を打ちます。その策略家ぶりには驚かされました。単なる熱血漢ではなく、冷静に状況を分析し、最善手を見つけ出す知性も併せ持っている。だからこそ、あの個性豊かな特殊部隊(タスクフォース)を率いることができるのでしょうね。口は悪いけれど、頼りになる上司です。

そして、物語はクライマックスの「里帰り、勃発―茨城県展警備―」と「図書館は誰がために―稲嶺、勇退―」へとなだれ込んでいきます。茨城県展で最優秀作品となった絵画「自由」。そのタイトルと内容からして、良化委員会の介入は避けられない状況です。郁たち関東図書隊特殊部隊は、作品を守るために茨城県立図書館へ派遣されます。しかし、そこで待っていたのは、敵である良化隊だけではありませんでした。派遣先の図書館内部に存在する、旧態依然としたヒエラルキーと、女性隊員たちによる陰湿ないじめ。特に郁は、その標的とされてしまいます。

ここの郁の対応が、本当に素晴らしかった。傷つき、悩みながらも、決して卑屈にならず、自分の信念を曲げずに毅然と立ち向かう姿。特に、いじめてくる相手に対して「県展警備に対する部内者の重大な妨害として報告させてもらうから、そのつもりであたしにかかってこい!」と言い放つシーンは、鳥肌が立ちました。弱音を吐かずに、自分のやるべきことを見据え、正々堂々と立ち向かう。この強さこそが、郁の最大の魅力であり、彼女が多くの人に愛される理由なのだと思います。そして、そんな郁の姿を、堂上教官がしっかりと見ていて、さりげなく、でも確実に支えようとしてくれる。ここぞという時の堂上教官の優しさは、本当に反則級ですよね。不器用ながらも、二人の心の距離が確実に縮まっているのを感じて、胸が熱くなりました。

そして、県展当日の戦闘シーン。これは、シリーズを通して見ても、最も激しく、そして凄惨な戦いだったのではないでしょうか。「図書館戦争」というタイトルを、改めて突きつけられるような、生々しい描写に息を呑みました。銃弾が飛び交い、仲間が傷つき、倒れていく。それは決してゲームのようなものではなく、命のやり取りなのだという現実を、まざまざと見せつけられます。良化隊員の狂気的な攻撃、戦場の混乱、そしてその中で必死に戦う図書隊員たちの姿。特に、全身に銃弾を浴びながらも、不敵な笑みを浮かべて前線に立ち続ける玄田隊長の姿は、壮絶としか言いようがありません。彼の覚悟と、図書隊を守るという強い意志が伝わってきて、胸が締め付けられました。

この激しい戦闘を経て、物語は一つの大きな転換点を迎えます。関東図書基地司令官であり、図書隊の理念の象徴でもあった稲嶺和市が、その職を辞するのです。稲嶺司令の勇退は、図書隊にとって大きな損失であり、今後の組織のあり方にも影響を与えていくことになります。辞任する稲嶺司令に対して、居並ぶ図書隊員たちが一斉に敬礼を送るシーンは、涙なしには読めませんでした。稲嶺司令がどれほど隊員たちから尊敬され、慕われていたかが伝わってくる、感動的な場面でした。まるで、長年大地に深く根を張り、多くの枝葉を茂らせてきた大樹が、静かにその役目を終えるのを見守るような、厳かで、少し寂しい気持ちになりました。

そして、この巻のラスト。激しい戦闘と、大きな変化の中で、郁はついに、堂上への特別な想いをはっきりと自覚します。「王子様」ではなく、目の前の「堂上篤」という一人の男性が好きなのだと。この自覚が、今後の二人の関係にどのような変化をもたらすのか。稲嶺司令を失い、玄田隊長も負傷した関東図書隊は、これからどうなっていくのか。そして、虎視眈々と動きを見せる手塚慧の存在も気になります。様々な要素が絡み合い、まさに「危機」的状況の中で、物語は次巻へと続いていきます。この引きの強さ!もう、続きを読むしかないじゃないですか!

「図書館危機」は、郁個人の成長物語としても、堂上との恋愛物語としても、そして「表現の自由」を巡る社会派ドラマとしても、非常に高いレベルで描かれた傑作だと思います。シリアスな展開の中に、クスッと笑える日常や、胸がキュンとするような恋愛模様が絶妙なバランスで織り込まれているからこそ、重いテーマを扱いながらも、エンターテイメントとして最後まで楽しく読むことができるのでしょうね。キャラクター一人ひとりが魅力的で、それぞれの想いや葛藤が丁寧に描かれている点も、この作品の大きな魅力です。読み終えた後、登場人物たちのことがもっと好きになり、彼らの未来を応援したくなる、そんな一冊でした。

まとめ

有川浩先生の「図書館危機」は、「図書館戦争」シリーズ第3弾として、物語が大きく動き出す重要な一冊です。主人公・笠原郁が憧れの“王子様”の正体を知り、一人の上官としての堂上篤に向き合い始める過程、そして自身の恋心を自覚するまでの心の成長が丁寧に描かれています。

また、メディア良化法という架空の設定を通して、「表現の自由」や「言葉狩り」、「自主規制」といった現代社会にも通じるテーマに深く切り込んでいます。特に、茨城県展を巡るエピソードでは、検閲との激しい攻防戦が繰り広げられ、シリーズの中でも屈指の緊迫感と戦闘描写が読者を惹きつけます。組織内部の人間関係や軋轢もリアルに描かれており、物語に更なる深みを与えています。

郁と堂上のじれったい関係に進展が見られる一方で、手塚や柴崎といった脇を固めるキャラクターたちの活躍や関係性の変化も見逃せません。稲嶺司令の勇退という大きな出来事を経て、関東図書隊が、そして郁たちがどのように未来へ進んでいくのか、次巻への期待が否応なく高まる、読み応え十分な作品でした。