小説「図書館の神様」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「図書館の神様」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

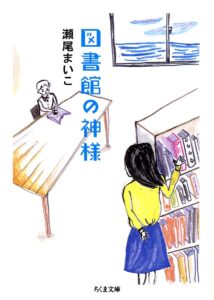

瀬尾まいこの「図書館の神様」は、教師として赴任した先で思いがけない出会いを重ね、心の傷がほどけていく物語です。

舞台は、海の見える学校と図書室、そして部員ひとりの文芸部です。静かな時間の中で、言葉と人の距離が少しずつ近づいていきます。

「図書館の神様」は派手な事件で引っ張るのではなく、日常の会話と小さな決断が積み重なって、主人公の輪郭を変えていきます。読み終えたあと、胸の奥に残るのは“本を読むこと”そのものへの信頼です。

これから「図書館の神様」の流れを追い、後半では踏み込んだ出来事にも触れていきます。人物が少ないぶん、ひとりひとりの心の動きがくっきり見えてくるはずです。

「図書館の神様」のあらすじ

主人公の早川清は、国語の講師として、海の見える土地の高校に赴任します。思い描いていた未来を手放し、心に引っかかりを抱えたままの出発です。

ところが清は、希望していた部活とは別の、部員がひとりしかいない文芸部の顧問を任されます。向かった先の図書室で、唯一の部員である垣内君と出会い、戸惑いながらも関わりが始まります。

清の私生活には、ケーキ教室でつながった浅見という相手との関係、そして弟の拓実の存在が影を落とします。学校の顔と、学校の外の顔が食い違うほど、清の心は落ち着かなくなっていきます。

文芸部の活動は、作品を書いて発表するだけではありません。図書室の整理や、日々の“朝練”のような時間が、清の感覚を少しずつ変えていきます。やがて清は、いくつかの別れと選択を経験しながら、自分の足で次の場所へ向かう準備を始めます。

「図書館の神様」の長文感想(結末まで踏み込みます)

ここから先はネタバレを含みます。最初に言いたいのは、「図書館の神様」が“立ち直りの物語”でありながら、立ち直りを美談にしないところです。清は最初から立派な人物ではありませんし、誰かを救う側にもなりきれません。ただ、救われたいと願うことだけは、最初からずっと本気です。

清の根にあるのは「正しさ」への執着です。その正しさは、本人を守る鎧にもなった一方で、高校三年のときに誰かを追い詰めた記憶として刺さり続けます。「図書館の神様」は、その痛みを“過去の出来事”として遠ざけず、清の現在の言動にまで影響させます。だから読み手は、清の不機嫌さや投げやりさを、簡単に切り捨てられません。

赴任先で望んだのは文芸部ではなく、バレーボールに触れる道だった、というねじれも効いています。やりたかったことから外れた場所で、清は「仕事だから」と割り切ろうとしますが、割り切れない自分にも気づいていきます。「図書館の神様」は、この割り切れなさを弱さとしてではなく、人が人である証拠として置きます。

垣内君の登場が、物語の空気を決定的に変えます。彼は“できること”を誇示しないのに、言葉の扱いだけは驚くほど誠実です。清が教える側でありながら、垣内君の姿勢に追い越されていく感覚が、読み手にもじわりと伝わってきます。先生と生徒の距離が縮まるのではなく、距離を保ったまま信頼が生まれていく、その形が「図書館の神様」らしさです。

文芸部の活動が“部室でだべる”方向に流れないのも印象的です。図書室の本を整理する、分類で棚を組み替える、そんな作業が自然に「練習」になっていく。ここに、スポーツ経験者である清の身体感覚が混ざり、文芸が急に生々しくなります。読書や執筆は机の上だけで完結しない、とこの作品は静かに言います。

浅見との関係は、清の未熟さを照らす鏡です。浅見がいると清は“楽”になれますが、その楽は、心を育てる楽ではありません。むしろ清は、浅見と一緒にいるほど、自分の判断が鈍る怖さを知っていきます。関係が続いてしまう現実感があるからこそ、別れに向かうときの決意が軽く見えません。

弟の拓実も、清を甘やかす存在ではなく、清の逃げ道を塞ぐ存在として働きます。優しい言葉で包むのではなく、清が無理にでも生き延びる方向へ押し出してくる。家族が“癒やし”の記号にならないところが、「図書館の神様」の誠実さだと思います。

学校の中で、清は時々“言い過ぎる”側に立ちます。文芸部を軽んじる空気に腹が立ち、言葉を強くしてしまう。ここが面白いのは、清が変わったから穏やかになるのではなく、変わったからこそ怒れるようになる点です。かつての清は、正しさの名で誰かを切った。今の清は、守るために言葉を使おうとする。その差が痛いほどわかります。

図書室でサイダーを飲むことすら「正しくない」とされるような世界で、清は少しずつ“正しさの外”に居場所を作ります。ここは道徳の話ではなく、呼吸の話です。正しいかどうかで全てを裁くと、人は呼吸できなくなる。だから清は、正しくない場所で息を吸い直す必要があったのだと腑に落ちます。

そして終盤、文芸部の発表が来ます。垣内君が用意していた原稿をしまい、自分の言葉で語り出す場面は、「図書館の神様」が積み上げてきた時間の答えです。文学は、遠い誰かの人生を自分の内側へ運び、閉じていた心の扉をこじ開ける。垣内君の宣言は、そのまま清への贈り物になっています。

この発表の場面が胸を打つのは、垣内君が“救済の天才”として描かれていないからです。彼もまた、学校の中で浮き、言葉に寄りかかって生きてきた子です。だからこそ、清が彼に救われるだけでなく、清と過ごした一年が彼を少し変えた、という手触りが残ります。タイトルの「図書館の神様」が、ひとりの人物ではなく、関係そのものを指してくる感じがします。

浅見との別れも、劇的な断罪ではなく、清の体温が変わった結果として起こります。垣内君や拓実との時間で、清は“自分の人生を自分で引き受ける感覚”を取り戻していく。誰かに預けていた時間を、もう預けない。その小さな変化が、清を次の道へ運びます。

終着点として、清が教員採用試験に合格し、新しい学校へ向かう流れが描かれます。ここで「図書館の神様」は、努力の成功談に寄りかかりません。合格は“ご褒美”ではなく、“自分の選択を続けるための手段”として置かれます。だから清の前途は明るいと言い切れないのに、なぜか不安が減っている。その描き方が好きです。

ラストの海と夕日の感触は、物語冒頭の乾いた心に対する、ささやかな答えになっています。神様がどこか遠くにいるのではなく、清を救うものが“いくつも”そこにある、という終わり方が、「図書館の神様」を読み返したくさせます。救いを大げさに掲げず、救いが足元に落ちている感じで締める。その慎み深さが、読み手の現実にも届くのだと思います。

「図書館の神様」はこんな人にオススメ

「図書館の神様」をすすめたいのは、気持ちが荒れているのに、荒れていることすら認めたくない人です。正しくありたい、ちゃんとしていたい、と自分を縛ってしまう人ほど、清のこじれ方に身に覚えが出て、そこからほどけていく過程が効いてきます。

「図書館の神様」は、学校ものとして読んでも満足できますが、先生と生徒の距離を安易に縮めません。だから、教育の現場に近い人、あるいは“距離を守る優しさ”に救われた経験がある人には、静かに刺さるはずです。

また、本を読むことが好きな人はもちろん、最近読書から離れていた人にも向きます。文芸部の活動が、生活の中の呼吸や体の感覚とつながって描かれるので、「読むこと」は特別な儀式ではなく、明日を動かす作業として見えてきます。

最後に、人間関係を“きれいに整理できないまま”抱えている人にも「図書館の神様」は合うと思います。不倫や家族との距離の取り方など、正解がひとつではない問題を、結論の押し付けではなく、選び直しの物語として差し出してくれます。

まとめ:「図書館の神様」のあらすじ・ネタバレ・長文感想

- 清の“正しさ”は美点であると同時に、傷を深くする刃にもなる

- 文芸部の顧問という不本意な配置が、人生の入口になっていく

- 垣内君は救いの象徴ではなく、言葉に誠実な存在として立つ

- 図書室の時間は、心の治療ではなく呼吸の回復として描かれる

- 浅見との関係は断罪ではなく、清の体温の変化で終わっていく

- 拓実は慰め役ではなく、清を現実へ引き戻す役として効く

- “朝練”の感触が、文芸を生活の手触りへ引き寄せる

- 文芸部発表の場面で、文学が人生を運ぶ力として言語化される

- 教員採用試験の合格はご褒美ではなく、選択を続けるための手段になる

- ラストは神様が増えていく感覚で閉じ、読み手の現実にも残る