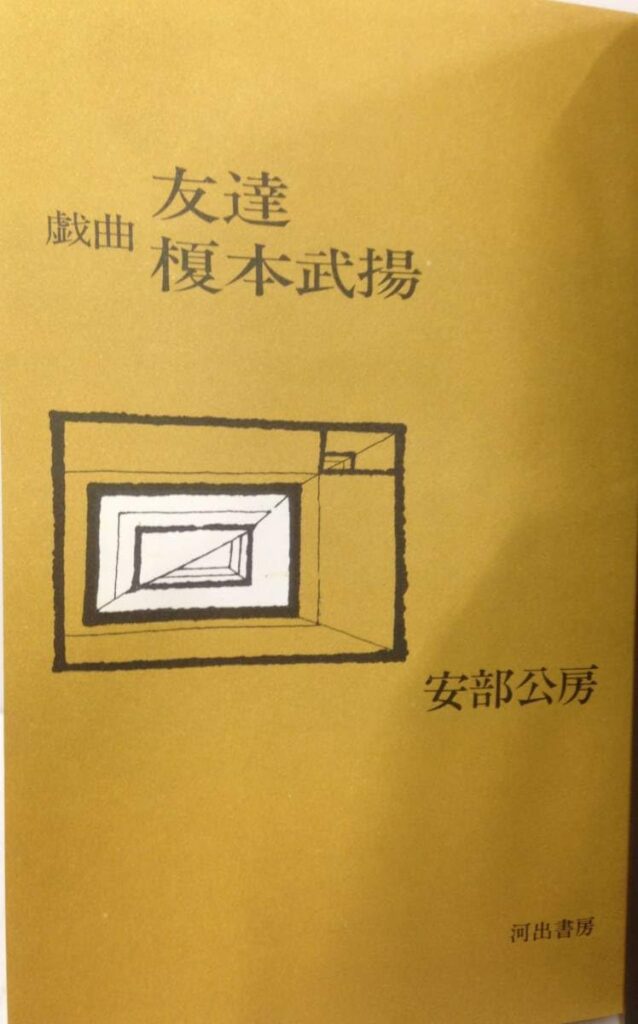

小説「友達・棒になった男」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「友達・棒になった男」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

安部公房の作品、特にこの戯曲集は、読む者の心を強く揺さぶります。描かれているのは、日常に潜む不条理と、現代社会における個人の存在意義そのものへの問いかけです。物語は奇妙で、時に滑稽にさえ見えますが、その奥には鋭い刃物のような冷徹な視線が隠されています。

『友達』では、善意をまとった集団が、いかに個人の領域を静かに、しかし確実に侵食していくかが描かれます。一方の『棒になった男』は、人間がその主体性を失い、「モノ」へと変わっていく過程を寓話的に見せてくれます。どちらも、私たちの日常と決して無関係ではない、恐ろしい現実を映し出す鏡のような物語です。

この記事では、これらの戯曲の物語を追いながら、その背後に隠された深い意味を、ネタバレを含めてじっくりと探っていきます。読み終えた後、あなたの目に映る世界が少しだけ違って見えるかもしれません。そんな体験を、ぜひ一緒に味わっていただけたらと思います。

「友達・棒になった男」のあらすじ

『友達』の物語は、都会のアパートで一人、孤独ながらも満ち足りた生活を送る男の部屋から始まります。彼は婚約者もおり、自分だけの秩序ある世界を築いていました。しかしある日、彼の部屋に見ず知らずの9人家族が、なんの悪びれもなく上がり込んできます。彼らは「あなたを孤独から救うために来た『友達』だ」と名乗り、陽気に歌いながら部屋に居座ってしまうのです。

男は当然、彼らを追い出そうとします。不法侵入だと警察を呼びますが、警官は一家の人の良さそうな態度と、ヒステリックに訴える男の姿を見比べ、取り合ってくれません。社会的な正義さえも味方になってくれない絶望的な状況の中、一家による男の日常の「侵略」が本格的に始まります。彼の私物は勝手に使われ、部屋は作り変えられ、彼の個人の領域は次々と解体されていきます。

一方、三部作からなる『棒になった男』は、人間がモノへと変容していく姿を描いた、さらに奇妙な物語です。第一景『鞄』では、男は正体不明の「中身」として鞄に閉じ込められています。第二景『時の崖』ではボクサーとして、ただ消耗されるためだけにリングに立ち続けます。

そして表題作の第三景『棒になった男』。デパートの屋上にいたはずの男は、気がつくと一本の「棒」になって地面に落ちていました。その棒は若者カップルに拾われ、ただの道具として扱われた挙句、売られてしまいます。男がなぜ、どのようにして棒になったのか。その結末には、衝撃的な事実が待っています。この物語は、男の身に起こる不可解な出来事の全貌を追うものです。

「友達・棒になった男」の長文感想(ネタバレあり)

『友達』が描く「善意」という名の侵略

戯曲『友達』は、安部公房の代表作の一つとして知られています。この物語が描き出すのは、一人の男の平和な日常が、「友達」を名乗る奇妙な一家によって、善意と隣人愛という美しい名目のもとに、根こそぎ破壊されていく恐怖の記録です。その不気味な笑いの奥に、現代社会が抱える人間関係の本質的な恐ろしさが、鋭くえぐり出されています。

物語の舞台は、都会のアパートに暮らす男の部屋。この部屋は彼の城であり、彼自身の確立された生活と、誰にも邪魔されない個人の領域を象徴しています。冒頭、彼が婚約者と電話で話す場面は、彼が社会と正常な関係を築いていることを示しています。しかし、この穏やかで秩序ある日常こそが、これから始まる不条理な侵略の標的となるのです。

電話が終わると、ドアを叩く音。そこに現れたのは、父、母、祖母、息子たち、娘たちからなる総勢9人の陽気な家族です。「友達のブルース」を歌いながら上がり込み、「あなたを孤独から救う」と笑顔で宣言する彼らの存在は、男の世界にとってまさに不条理の化身。その侵入は暴力的ではなく、むしろ過剰なまでに友好的だからこそ、男の抵抗を無力化していきます。この歪んだ親切こそ、物語のネタバレの核心に繋がる重要なポイントです。

男は当然、法と常識に則って「不法侵入」だと訴え、警察を呼びます。しかし、一家は男の「孤独でいたい」という意志を「病気」だと決めつけ、自分たちの行為を「治療」だと正当化します。彼らの掲げる「善意」は、個人の権利を一方的に踏みにじる絶対的な正義として機能します。結局、駆けつけた警官も、善良な市民を演じる一家と、必死に訴える男の姿を見て、男の主張を退けてしまいます。ここで男が信じていた社会のルールは、あっけなく崩壊するのです。

警察という公権力のお墨付きを得た一家は、本格的に男の部屋を乗っ取り始めます。部屋のレイアウトを勝手に変え、男の私物を我が物顔で使い、彼の所有物を一家の共有財産にしてしまいます。窃盗という犯罪行為さえも「手品」だと言い張り、家族内の遊びへとすり替えてしまうのです。男の城であった空間は完全に侵食され、彼のアイデンティティの物理的な基盤が崩されていきます。

絶望的な結末へ(ネタバレ)

第二幕に入ると、男の最後の希望であった婚約者が訪れます。彼女なら、この異常な状況を理解してくれるはず。しかし、その期待は無残にも裏切られます。一家は婚約者を温かく迎え入れ、男の「病的な頑なさ」を非難し、自分たちの「愛の共同体」の素晴らしさを説きます。その甘い言葉と集団の一体感に、彼女は次第に心を奪われ、最終的に一家の側に寝返ってしまうのです。

この裏切りは、男にとって決定的な敗北でした。彼が信じていた「常識」や「社会」が、完全に自分を見捨てたことの証明です。全ての抵抗手段を失った男は、完全に無力化されます。そして一家は、部屋の真ん中に檻を組み立て、男をその中に閉じ込めてしまいます。彼は自らの城の中で観察・管理される「ペット」へと成り下がり、人間としての尊厳を完全に剥奪され、「モノ」へと変えられてしまうのです。この結末のネタバレは、多くの読者に衝撃を与えるでしょう。

最終的に、男は檻の中で静かに息絶えます。彼の死に対して、一家は事務的な哀悼の意を表すだけ。彼らにとって、男の救済という「プロジェクト」が完了したに過ぎません。彼らは軽やかな足取りで荷物をまとめ、次の孤独な魂を探しに去っていきます。この物語は、「友達」や「隣人愛」といった肯定的な言葉がいかに恐ろしい凶器になりうるかを教えてくれます。次女が漏らす「さからいさえしなければ、私たちなんか、ただの世間にしかすぎなかったのに」という台詞は、この戯曲の核心です。彼らは異常者の集団ではなく、個人の自由を許さない「世間」や「社会」という同調圧力そのものの擬人化なのです。

『棒になった男』―モノへと至る魂の記録

次に、三部作『棒になった男』について見ていきましょう。この作品は「鞄」「時の崖」「棒になった男」という三つの物語で構成されています。これらはバラバラの話ではなく、一人の人間が「誕生」し、社会の中で「過程」を生き、最終的に「死」を迎え「モノ」へと還元されていく、連続したライフサイクルの寓話として描かれています。

第一景『鞄』は「誕生」の物語です。新妻が、夫が所有する奇妙な旅行鞄の中身を確かめようとします。中からはくぐもった声が聞こえ、夫は「先祖」が入っていると説明します。この鞄は、個人が生まれながらに背負う社会的・歴史的文脈の象徴です。結局、彼女は真実を知るという選択を放棄し、鞄を再び施錠します。物語の主人公であるはずの男は、鞄の中で他者に定義され、閉じ込められた客体としてしか存在せず、彼のモノ化はここから始まっているのです。

第二景『時の崖』は、人生の「過程」を描きます。ボクシングのリングは、競争社会の縮図です。落ち目のボクサーである男は、勝利という目的のために肉体を酷使され、消耗される「道具」として描かれます。人生というものが、自己実現の旅ではなく、ただすり減っていくだけの消耗戦であることが示唆されます。ここでの彼は、戦う主体ではありますが、それは限定されたルールの中での、極めて受動的な主体性でしかありません。

衝撃の変身と「モノ化」の結末(ネタバレ)

そして三部作の終着点である第三景『棒になった男』。ある日、男は何の前触れもなく一本の「棒」になり、デパートの屋上から落下します。この変身は、彼の内面で既に進行していたモノ化が、ついに物理的な形を取ったに過ぎないことを物語っています。ネタバレになりますが、この物語の恐ろしさはここから始まります。

落下した棒は、フーテンの若いカップルに拾われます。彼らは棒をリズムを刻む道具として使ったり、背中を掻くのに利用したりするだけで、それが元は人間であったことなど全く気にしません。最終的に、彼らはその棒を、後から現れた謎の二人組に千円で売り払ってしまいます。男は、売買の対象となる完全な「商品」へと堕してしまうのです。

この棒を買い取った二人組は、実は「地獄」から派遣された地上勤務員でした。彼らは悪魔などではなく、淡々と業務をこなす官僚として描かれます。彼らの任務は、人間が変身した「棒」を回収し、生前を査定すること。そして彼らは、この男が生前からすでに「棒のような人であった」と結論づけます。他者に使われるだけの道具的な存在で、考え方も態度も棒のように硬直していた、と。

この診断は、人間が徐々に人間性を剥奪されていくプロセスを見事に描き出しています。『鞄』で客体として「誕生」し、『時の崖』で機能として「消耗」され、ついに純粋な物体へと至る。この一連の流れは、人間がモノへと至る、一つの連続したプロセスだったのです。物理的な変身は、その最終確認に過ぎませんでした。

地獄から下される最終的な判決は、最も残酷なものでした。「刑なし・登録不要」。彼の人生は、あまりにも主体性を欠いていたために、地獄の裁きを受ける価値すらないと宣告されたのです。罰せられることよりも恐ろしい、完全な「無視」という断罪です。この結末のネタバレは、存在そのものの価値を問うものであり、深く考えさせられます。

これを聞いていた棒は、声なき声で叫びます。「満足している人間が屋上から飛び下りたりするものか! いったい、棒以外の何になればいいって言うんだ」。これは、道具として扱われることでしか社会での存在価値を見出せなかった人間の、悲痛な叫びです。

そして戯曲は、地獄の指導員が観客席に向かって語りかけるという、衝撃的な演出で終わります。「見たまえ、君をとりまく、この棒の森……もっと違った棒にはなりたくても、棒以外の何かになりたいなどとは、一度も思ったことのない、この罪なき人々……」。舞台と客席の壁が壊され、この物語が観客一人ひとりに向けられた問いかけであることが明らかになります。

安部公房が暴き出す現代の地獄とは、業火に焼かれることではなく、誰からも意味を問われず、ただただ無関係でいられるという「無価値性の恐怖」なのです。この二つの戯曲は、外部からの侵略としての『友達』と、内部からの自己崩壊としての『棒になった男』として、表裏一体の関係にあります。どちらも現代社会における個人の危うさを、異なる角度から描き出しているのです。

まとめ

安部公房の戯曲『友達・棒になった男』は、現代社会に生きる私たちに、鋭い問いを投げかけます。これらの物語は、決して他人事として片付けられるような、単なる不条理な作り話ではありません。私たちの日常に潜む恐怖と、見慣れた現実の裏側にある真実を、容赦なく暴き出す鏡なのです。

『友達』では、「善意」や「隣人愛」といった美しい言葉をまとった集団が、いかに個人の尊厳を踏みにじり、存在を消し去ってしまうかという恐怖が描かれていました。これは、社会という名の同調圧力が、いかに優しく、そして暴力的に個人を支配するかという寓話です。ネタバレで明かされた結末は、その恐ろしさを鮮烈に印象付けます。

一方、『棒になった男』は、社会のシステムの中で、人間が自ら主体性を放棄し、機能的な「道具」、つまり「モノ」へと変わっていく過程を冷徹に描き出します。誕生から死に至るまで、徐々に人間性を剥奪されていく姿は、自らの生き方について深く考えさせられるきっかけとなるでしょう。

これらの作品を読み終えたとき、私たちは問われます。あなたは檻の外で笑う「友達」なのか、それとも檻の中で息絶える男なのか。あなたは落下した一本の棒なのか、それとも彼を取り囲む「棒の森」の一員なのか。安部公房が突きつけるこの問いに、私たちは真摯に向き合う必要があるのかもしれません。