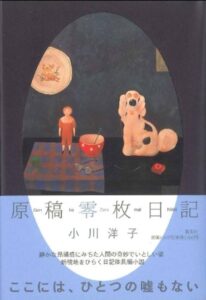

小説「原稿零枚日記」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「原稿零枚日記」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

この作品は、単なる日記文学という枠には収まらない、小川洋子さんならではの静かで深い、そしてどこか不穏な世界が広がっています。書くことができない作家の日常を綴ったもの、と一言で片付けてしまうにはあまりにもったいない、複雑で多層的な物語がここにはあります。

物語は、一人の女性作家の視点で、淡々と、しかし奇妙な手触りをもって進んでいきます。彼女の周りで起こる出来事は、現実のようでいて、どこか夢の中を彷徨っているかのよう。この記事では、まず物語の骨子となる部分、つまり多くの読者が知りたいであろうあらすじに触れていきます。どのような物語なのか、その入り口をまずご案内いたします。

そして、物語の核心に迫る部分、つまり結末や重要な展開に関する「ネタバレ」を含む深い読み解きと、私個人の感想を詳しく語っていきたいと思います。この物語がなぜこれほどまでに心を惹きつけるのか、その魅力の源泉は何なのか。作品に散りばめられた象徴的なエピソードを一つひとつ拾い上げながら、その深層を探っていきます。

あなたがもし『原稿零枚日記』をすでに読了していて、誰かとこの不思議な読書体験を分かち合いたいと感じているなら、きっと楽しんでいただけるはずです。まだ読んでいない方も、この記事をきっかけに作品世界への興味を深めていただけたなら、これほど嬉しいことはありません。それでは、奇妙で美しい「書けない」日々の記録を、一緒に旅してみましょう。

「原稿零枚日記」のあらすじ

物語の語り手は、一人の女性作家「私」。彼女は書評を書いたり、次作のための取材に出かけたりと、作家としての日常を送っています。しかし、肝心の自身の小説は一行も進んでいません。日記の各章の終わりには、その成果が「(原稿零枚)」という無慈悲な一言で締めくくられます。書けない苦しみ、というよりも、書けないことが当たり前になってしまった日常が、静かに続いていくのです。

そんな彼女の世界は、内面の不安を映し出すかのように、少しずつ歪んでいきます。取材で訪れた先で迷い込んだ「苔料理専門店」。同行した作家仲間が徐々に縮んでいく盆栽フェスティバル。いつの間にか参加者が消えていくアートツアー。これらの出来事は、恐怖や驚きとしてではなく、まるで当然のことのように淡々と受け入れられ、日記に記されていきます。

日常と非日常の境界は曖昧になり、読者は彼女の信頼できない知覚を通して世界を眺めることになります。彼女が抱える、自分が偽物であるかのような感覚「インポスター症候群」。その不安から逃れるように、彼女は他者を執拗に観察する「窃視者」となります。近所の小学校の運動会に潜入し、孤独な観察者仲間との間に奇妙な連帯感を見出す姿は、その象徴と言えるでしょう。

物語には、彼女の歪んだ記憶やトラウマも影を落とします。かつて自分が井戸に突き落としたと信じている赤ん坊の幻影。それは、伝統行事「子泣き相撲」の会場で、鮮烈な現実感を伴って彼女に襲いかかります。創造の停滞と、産み出すことへの執着。この日記は、書けない彼女が産み出した、もう一つの「作品」なのかもしれません。物語のあらすじは、彼女がこの停滞からいかにして抜け出すのか、あるいは抜け出さないのか、その過程を見守る旅路とも言えるのです。

「原稿零枚日記」の長文感想(ネタバレあり)

ここからは、物語の核心に触れるネタバレを含んだ、私自身の長い感想になります。『原稿零枚日記』を読了した後に、この静かな衝撃を誰かと共有したくて、言葉を探し続けていました。この作品は、読めば読むほど、その世界の奥深さに引きずり込まれていくような、不思議な力を持っています。

まず、この作品が「日記体小説」という形式をとっていること、そのものが非常に巧みだと感じます。日記という極めて私的な空間を覗き見るという行為は、読者を否応なく語り手「私」の意識のすぐそばへと引き寄せます。私たちは彼女の目となり、彼女の心となって、一年間という閉じた時間の中を共に彷徨うことになるのです。この没入感こそが、小川洋子作品の醍醐味の一つではないでしょうか。

主人公である「私」は、名前すら与えられていません。職業は作家でありながら、肝心の原稿は一枚も進まない「零枚作家」。この根源的な矛盾が、物語全体を支配しています。書けないことについて、延々と書き続ける。この行為そのものが、彼女の存在証明となっているかのようです。そして、この「私」が作者自身なのか、それとも全くの架空の人物なのか、その境界線が巧みにぼかされている点も、読者を惑わせる大きな仕掛けだと感じました。

この「虚実の鬩ぎ合い」こそ、本作の重要なテーマなのでしょう。私たちは、これはフィクションなのか、それとも告白なのか、という問いを常に突きつけられます。この曖昧さが、物語にえもいわれぬリアリティと、同時に浮遊感を与えているのです。現実と虚構が溶け合っていく感覚は、読み進めるうちに心地よくも、そして少し恐ろしくもあります。

語り手を支配しているのは、単なるスランプの悩みといった精神的なものではなく、もっと根源的で、身体にまとわりつくような「不安」です。自分の身体が変容し、あらゆるものが崩れ去っていくという感覚。この内なる世界の脆弱さが、そのまま外の世界に投影されていきます。だからこそ、彼女が体験する日常は、静かに、しかし確実にシュールな異界へと姿を変えていくのです。このあたりの描写は、まさに小川洋子さんの真骨頂だと感じ入りました。

その不安は、自分がこの場にいる資格がない偽物だ、という「インポスター症候群」として、より具体的に描かれます。この感覚、程度の差こそあれ、多くの人が抱いたことのある感情ではないでしょうか。だからこそ、彼女の行動に奇妙な共感を覚えてしまうのです。その不安から逃れるため、彼女は他者を観察する「窃視者」となります。特に「運動会荒らし」のエピソードは象徴的で、自分と同じような孤独な観察者たちとの間に、言葉にならない連帯感を見出す場面は、痛々しくも美しいと感じました。

彼女の精神は、さらに複雑な様相を呈します。繰り返し現れる、井戸に突き落としたとされる赤ん坊の記憶。これは果たして本当にあったことなのか、それとも彼女が生み出した幻なのでしょうか。このトラウマ的な記憶は、彼女の創造の停滞、つまり「原稿零枚」の状態と深く結びついているように思えます。産み出せない小説は、彼女が産むことのできなかった、象徴的な「子供」なのではないか、と。そう考えると、この日記自体が、彼女にとっての代替的な子宮であり、分裂した記憶や不安を静かに育む場所だったのかもしれません。

物語に登場する数々の奇妙なエピソードの中でも、特に印象深いのが「苔料理専門店」です。取材先で迷い込んだその店で供されるのは、すべて苔の料理。最後には動物の死骸に生えた苔まで出てきます。食事という最も根源的な生命維持活動を通して、腐敗や死、そして生との境界線を自らの内に取り込んでいく。この儀式のようなエピソードは、読者をこの物語の異様な世界観へと一気に引き込む、強烈な導入だと感じました。

語り手の内面の崩壊は、物理世界の崩壊としても描かれます。盆栽フェスティバルで同行者が徐々に縮んでいく様子や、アートツアーで参加者が一人、また一人と消えていく様。これらの出来事は、ホラーやファンタジーとしてではなく、あくまで彼女のフィルターを通した「事実」として淡々と語られます。自分の存在感が希薄になるにつれて、世界の輪郭までが溶け出していく。その静かな恐怖には、鳥肌が立つほどの説得力がありました。

そして、本作で最も不穏で重要な象徴が、繰り返し現れる「子供」のモチーフです。「子泣き相撲」で泣き叫ぶ赤ん坊を、自分が井戸に落とした子だと確信する場面。病院の新生児室のガラスに張り付き、他の孤独な観察者たちと共に、ただ赤ん坊を凝視する場面。赤ん坊は、彼女に欠けている新しい生命、可能性、そして成功した創造の象徴です。それに対する彼女の態度は、暴力、罪悪感、そして切望に満ちた観察。この複雑な感情こそが、彼女の創造の行き詰まりの核心にあるのかもしれない、と深く考えさせられました。この部分のネタバレは、物語の根幹に関わる重要なポイントです。

謎めいた人物「市役所の生活改善課のWさん」の存在も、非常に興味深いものでした。彼は、彼女の生活態度を点検し、指導するために定期的に訪問する役人です。「マイルドなナチス」とも形容される管理と審判の権化。しかし彼女は、彼に抵抗するどころか、むしろ心惹かれていきます。その感情は、彼の管理下に置かれ、自分の混沌とした精神から解放されたいという、倒錯した願望の表れなのではないでしょうか。彼女の内に存在する、自分を罰する声が具現化した存在、それがWさんだったのかもしれません。

そんな彼女ですが、実は他人の作品を要約することにかけては、天才的な才能を持っています。市民講座で「あらすじ教室」の講師まで務めているのです。自分の物語は一行も生み出せないのに、他人の物語の本質を見抜くことには長けている。この皮肉な才能は、彼女が「創造」するのではなく「受容」するタイプの人間であることを示唆しています。このあらすじ作りの才能が、後の大きな転換への伏線になっている点も見事でした。

物語の大きな転換点、それはマルセイユでの出来事です。バスで隣り合わせた著名な作家の名前を思い出せずにいた彼女は、帰国後、ある日突然、驚くべき速さで一篇の短編を書き上げます。そして気づくのです。それは、かつて読んだ、あの作家の忘れてしまっていた小説を、記憶の中からそっくりそのまま書き写したものだった、と。これは、まぎれもない「盗作」です。

しかし、彼女はこの行為に罪悪感ではなく、恍惚とした解放感を感じます。「なんて心地いいんだろう。こうして私は倒錯の蜜を吸ってしまいました」。この告白には、正直、度肝を抜かれました。この「倒錯の蜜」こそが、彼女にとっての新しい創造の始まりだったのです。オリジナリティという神話から解放された瞬間の、なんと甘美なことか。このネタバレは、本作を理解する上で避けては通れない、最も重要な部分だと断言できます。

この経験は、小川洋子さん自身の創作論と深く響き合っているように感じます。「あらすじ教室」で語られた、物語の核となる「特別な小石」を見つけるという行為。マルセイユでの「盗作」は、まさに彼女が自らの記憶の中に、その「小石」を発見した瞬間でした。作家とは、無から有を生み出す創造主なのではなく、世界にすでに存在する物語を発見し、書き留める謙虚な媒体である。この姿勢こそが、彼女がたどり着いた境地であり、オリジナリティという重圧からの解放だったのではないでしょうか。

物語は、明確な解決を迎えるわけではありません。彼女の根源的な不安が消え去るわけでもない。しかし、マルセイユでの経験を経て、彼女は自身の特異な才能を受け入れ、それと共に生きていく、新たな道筋を見つけます。一年間の記録である日記は静かに円環を閉じ、彼女は「書けない作家」から「書き写す作家」へと、静かに変容を遂げたのです。この結末の静けさが、また深い余韻を残します。

そして、この物語には、文庫版で追加された最大の仕掛けがあります。それは「あとがき代わりの日記」。それまでの語り手とは明らかに違う、作者・小川洋子さん自身の声ともとれる日記が最後に置かれているのです。この一行が加わることで、それまでの物語全体が、フィクションの枠組みを揺さぶられ、全く違う貌を見せ始めます。この日記全体が、この「小川洋子」によって書かれたフィクションだったのか?いや、このあとがきすらも、さらなるフィクションなのか?

このメタフィクション的な構造によって、読者は作者と登場人物、虚構と現実が入り混じる迷宮に、心地よく置き去りにされるのです。安定した作者という存在すらも揺らぎ、創造主と被造物の境界線は完全に溶解してしまいます。この最後の仕掛けによって、『原稿零枚日記』は、書くという行為そのものの本質を問う、深遠な作品へと昇華されている。私はそう確信しています。

まとめ

『原稿零枚日記』という作品は、書けない作家の日常を綴った静かな物語、というだけでは決してありません。それは、創造という行為の深淵、人が抱える根源的な不安、そして現実と虚構の危うい境界線を探求する、知的で美しい文学作品です。日常に潜む奇妙な出来事の数々は、すべてが語り手の内面の投影であり、その精神の風景画なのです。

物語の核心に触れるネタバレとして言及した、マルセイユでの「盗作」の経験は、この物語の大きな転換点です。それは、オリジナリティという呪縛からの解放であり、作家とは「創造主」ではなく「媒体」であるという、小川洋子さん自身の創作観の表明のようにも読めます。この発見こそが、彼女にとっての救いとなったのです。

そして、文庫版のあとがきによってもたらされるメタフィクション的な仕掛けは、この物語をさらに多層的なものにしています。作者と主人公の境界線をあえて曖昧にすることで、書くという行為そのものの不思議さ、そしてあらゆるフィクションが持つ本質を、私たち読者に問いかけてくるのです。

まだこの静かで美しい迷宮を体験していない方は、ぜひ手に取ってみてください。そして、すでに読まれた方は、もう一度この世界に浸ってみてはいかがでしょうか。読むたびに新しい発見がある、そんな奥深い魅力に満ちた一冊です。あらすじを知ってから読むか、何も知らずに読むか、それもまた一つの楽しみ方かもしれません。