小説『半島を出よ』のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説『半島を出よ』のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

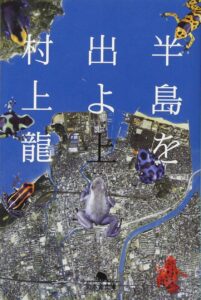

村上龍氏の長編大作『半島を出よ』は、私たち日本人にとって、目を背けたくなるような現実を突きつける作品です。もし日本が経済的に破綻し、外交的に孤立し、社会全体が危機意識を失った時、一体どうなるのか。そんな「もしも」を、まるで現実に起こったかのように生々しく描いています。物語は、経済的混乱と国際的な孤立が深まる日本を舞台に、北朝鮮による福岡侵攻という衝撃的な事態が勃発するところから始まります。

この作品の根底には、「平和ボケ」と呼ばれる私たちの精神状態への痛烈な問いかけがあります。長きにわたる平和の中で、私たちは危険や暴力を認識する能力を失ってしまったのではないでしょうか。国が守ってくれるという幻想に安住し、自らで自分の身を守るという意識が希薄になっているのではないか。そんな警鐘を鳴らすかのような、非常に示唆に富んだ内容となっています。

そして、国家が国民を見捨て、機能不全に陥った時、一体誰がこの国を守るのか。その問いに対する村上氏の答えは、驚くべきものでした。社会の周縁に追いやられ、アウトサイダーとして生きてきた若者たちが、国家の代わりに立ち上がるのです。彼らは愛国心からではなく、自らの存在意義を賭けて、暴力という現実に立ち向かいます。

この『半島を出よ』は、単なる仮想戦記ではありません。現代日本の脆弱性を鋭く抉り出し、国家と個人の関係、そして私たち自身の意識について深く考えさせる、そんな骨太な一冊なのです。ぜひ、その世界に足を踏み入れてみてください。

『半島を出よ』のあらすじ

日本は経済的な混乱と外交的孤立の淵にいました。長引く景気低迷とアメリカの国際政策の転換により、かつての経済大国としての地位は揺らぎ、国際社会での発言力も失われつつありました。国内では、政府の無策に対する国民の不満が高まり、社会全体に漠然とした閉塞感が漂っています。そのような状況の中、人々は日々の生活に追われ、差し迫った危機に対する意識は希薄になっていました。

ある日、予期せぬ事態が発生します。北朝鮮の特殊部隊が、突如として日本の福岡に上陸し、市内の主要施設を占拠するという衝撃的な事件が起きたのです。彼らは、プロ野球の開幕戦で数万人の観客で賑わう福岡ドームを制圧し、そこにいた人々を人質に取ります。この大胆不敵な行動に、日本政府は பெரும்な混乱に陥り、有効な対策を打ち出せないまま時間だけが過ぎていきました。

侵略者たちは、自らを「北朝鮮の反乱軍」と名乗り、本国の政府とは無関係であると主張します。この巧妙な政治的策略により、事態は国際問題ではなく「日本の国内問題」として位置づけられてしまい、国際社会からの援助も期待できない状況に追い込まれてしまいます。日本政府は、自国民の命と領土を守るという国家の責務を果たすことができず、最終的には九州全土を封鎖するという苦渋の決断を下します。

福岡が事実上見捨てられた時、一握りの社会の異分子たちが立ち上がります。彼らは、カリスマ的な詩人であるイシハラを中心とする若者たちのグループでした。主流社会からは疎外された彼らですが、この未曽有の危機に際し、自らの意志で戦うことを決意します。彼らの目的は、愛国心からくるものではなく、自分たちの生きる場所を自らの手で守るという、個人的な、そして哲学的な動機に基づくものでした。

『半島を出よ』の長文感想(ネタバレあり)

村上龍氏の『半島を出よ』を読み終えて、まず感じたのは、私たち日本人がいかに「平和ボケ」という状態に陥っているか、そしてその「平和」がいかに脆い土台の上に成り立っているのかという、厳しい現実でした。この物語は、単なる架空の侵略戦争を描いたものではありません。それは、経済的繁栄と安全保障を他国に依存し、自国の足元を見つめることを怠ってきた私たちに対する、痛烈な警鐘だと受け止めました。

物語の導入部で描かれる日本の状況は、まさに「崖っぷち」という言葉がぴったりです。経済は長期的な低迷に喘ぎ、国際社会における存在感は薄れ、かつての「経済大国」という輝きは見る影もありません。特に印象的だったのは、経済的基盤の脆弱さがここまで露骨に描かれている点です。米ドルの暴落が引き金となり、日本が保有する巨額の米国債が売却できず、結果として円や株が大暴落し、国民の預貯金が凍結されるという描写は、まさに悪夢です。戦後の日本の復興と繁栄が、いかにアメリカ主導の金融システムに依存していたかを、これほどまでに冷徹に暴き出した作品は他に類を見ません。国家が国民の資産を凍結するという行為は、私たちと国家との間に存在するはずの「社会契約」が、いかにあっけなく破られるかを示唆しており、背筋が凍る思いがしました。

経済的崩壊が、即座に外交的孤立へと直結する様子も非常にリアルです。経済力を失った日本は、国際社会で相手にされなくなり、これまで日本の安全保障を担ってきたアメリカまでもが、中国や北朝鮮との関係を強化するという形で梯子を外す。この描写は、日本の国際的地位が経済力という取引材料によってのみ支えられていたという事実を浮き彫りにします。もはや「札束外交」すらできない日本は、まさに「力の空白地帯」へと突き落とされ、それが侵略者にとって絶好の機会となるのです。

そして、その経済的・外交的危機が日本社会にもたらす「病理」が、まさに「平和ボケ」です。軍備増強や核武装といった勇ましい言説が飛び交う一方で、一般大衆は真の脅威を理解する能力を失っている。村上氏は、これを国家戦略ではなく、無力感からくる反動的な空騒ぎとして描きます。安全保障を他国に委ねすぎた結果、国民が自らの存亡に関わる危機を認識し、立ち向かうための心理的基盤を失ってしまったという指摘は、非常に重いものです。この「平和ボケ」という精神状態こそが、侵略者が徹底的に利用する日本の最大の脆弱性である、という著者の見識には深く頷かされました。

第二部で描かれる北朝鮮による福岡侵攻の描写も、その手口の巧妙さに驚かされます。圧倒的な軍事力によるものではなく、日本の弱点を突き、あらゆる反撃を封じ込める、計算され尽くした戦術と政治的策略。プロ野球の開幕戦で数万人の観客で沸く福岡ドームを制圧するという、その標的の選択からして象徴的です。日本の消費文化と余暇の頂点を体現する空間が、地政学的現実によって暴力的に侵食される。この衝撃的なコントラストは、私たちに「平和」の幻想がいかに脆いものかを突きつけます。

さらに、侵略者たちが自らを「北朝鮮の反乱軍」と宣言し、本国の政府が一切の関与を否定するという「政治的王手」には、舌を巻きました。これにより、事態は「日本の国内問題」へと巧みにすり替えられ、日本が軍事行動を起こせば自国民を犠牲にするという、絶体絶命の状況に追い込まれます。経済破綻した日本を助ける気のない列強諸国が中立を決め込む、という描写も、非常に現実味を帯びていました。この侵略の成功は、軍事力そのものよりも、心理戦と政治戦の勝利であったと言えるでしょう。彼らは、人命尊重や国際規範といった日本の価値観そのものを、日本自身を縛る兵器として利用したのです。

そして、最も痛烈なのが、第三部で描かれる日本政府の「麻痺」状態です。未曾有の国難に直面した日本の国家機能は、侵略者の決断力とは対照的に、完全に停止してしまいます。閣議は「的はずれな検討」に終始し、平時のツールしか持たない政治エリートが、それらがすべて無効化された状況でいかに無力であるかという姿は、絶望的ですらありました。有効な対抗策を何一つ打ち出せない政府が下した最終決断が、九州全土を封鎖するという「切断」であったことには、大きな衝撃を受けました。福岡とその数百万の住民を見捨てる行為は、まさに「大いなる裏切り」であり、現代日本国家に対する最も痛烈な告発だと感じました。国家が国民を守らないのであれば、国民が国家に忠誠を誓う義務もない、という哲学的な空白が、ここから生まれてくるのです。

その空白に足を踏み入れるのが、第四部で描かれる「アウトサイダー」たち、すなわちイシハラグループです。彼らは英雄ではありません。むしろ、社会から疎外され、主流社会から弾き出された「社会不適合の若者たち」であり、多くは暴力やトラウマに満ちた過去を背負っています。彼らを束ねるのは、カリスマ的な詩人であり思想家であるイシハラ。彼らが戦う決意をしたのは、ナショナリズムからではありません。それは、「国家というものは必ず少数者を犠牲にして多数派を守るものだ」というイシハラの言葉に象徴されるように、個人的かつ哲学的な要請に基づいています。彼らの戦いは、この犠牲の論理の外で生きるための闘争であり、侵略者が、彼らが拒絶した日本社会よりもさらに強固な、絶対的な管理システムを体現していたからこそ、彼らは「敵」として認識できたのです。国家が「内側」のルールと幻想に縛られて麻痺しているのに対し、彼らは「外側」にいるため、その呪縛から自由である。この認識の明晰さこそが、彼らの最大の強みとなるという指摘は、村上龍氏の作品に一貫するテーマであり、非常に興味深いものでした。

そして、物語は第五部のシーホークホテル攻防戦で、暴力的で壮絶なクライマックスを迎えます。若者たちが、敵の指揮系統の中枢を叩くためにホテルに潜入し、爆薬を仕掛ける計画は、非常に大胆不敵です。彼らが、侵略者が日本人に対して抱いている侮蔑の念を逆手に取り、地元の暴走族と連携して「愚かな日本人」を演じるくだりは、皮肉が効いていて印象的でした。侵略者が侮蔑した「ゾンビのような」日本人の特質そのものが、若者たちの完璧なカモフラージュとなるという描写は、まさに村上龍氏ならではの視点でしょう。

ホテル内部での絶望的な近接戦闘は、強烈な心理描写を伴います。人を殺すという現実と、殺されるという恐怖に直面させられる若者たち。メンバーの一人、ヒノが、かつて父親を殺害した自らの母親の凶行が、彼女自身が理解も制御もできなかった恐怖に駆られた結果であったと悟る場面は、非常に深く心に残りました。彼は、自らの恐怖を意識的に自覚することで、母親にはできなかった合理的な行動を選択する。この暴力との対峙は、若者たちを否応なく成熟させ、緩い共同体だった彼らが、死とトラウマの共有を通じて固い絆で結ばれた一つの部隊へと変貌していく過程は、胸を締め付けられる思いでした。

作戦は成功し、シーホークホテルは轟音とともに崩壊し、高麗遠征軍の司令部はほぼ全滅しますが、その代償はあまりにも大きかった。多くの若者が命を落とし、メンバーのカネシロが血と死体に満ちた惨状を「おれがずっと夢に見てきた世界なんだ」と語り、「おれの世界だからおれが自分で壊すんだ」と言い残して自ら犠牲となる選択をする場面は、痛ましくも、しかしある種の美しさすら感じさせる、忘れがたいシーンです。暴力は、単なる残虐趣味ではなく、変革の触媒であるという村上氏の哲学が、ここには明確に示されているように思えました。社会全体が否定する「外部の暴力」を彼らが引き受けることで、彼らは恐ろしくも真正な自己を確立したのです。

そして、物語は第六部で、深く皮肉に満ちた、そして心をかき乱すような結末を迎えます。若者たちの歴史を揺るがすほどの行動は、完全な秘密として葬り去られ、社会には彼らの仕業であったことさえ知られないまま、生き残った彼らは社会の影の中へと消えていきます。国家は救われたにもかかわらず、そこから何も学ばない。奇跡は真空の中で起こったかのように、無様に失敗した国家は、その失敗と向き合うことなく存続を許される。国民は「平和ボケ」したままであり、脆弱な嘘であることが証明されたはずの現状維持が、何事もなかったかのように回復されるのです。この究極の皮肉は、日本の根源的な脆弱性が何も変わっていないという、著者の冷徹な批評であると感じました。

一方で、国家という巨大な機構の冷酷な失敗とは対照的に、敵と味方の境界を越えた、ささやかな人間的つながりが生まれる描写には、一筋の光を見出すことができました。捕虜となった北朝鮮の女性将校たちが、日本人によって助けられ、新しい生活を与えられる姿。それは、希望が存在するとすれば、それは巨大な制度の中ではなく、個人と個人の関係の中に宿ることを示唆しているように思えました。

『半島を出よ』というタイトルは、非常に象徴的です。それは、侵略者が朝鮮半島から出ていくことを意味すると同時に、私たち日本人自身が、自らの半島的で閉鎖的な精神状態から「出て」、外部世界と対峙せよという、村上龍氏の悲痛な叫びでもあると強く感じました。この小説の真の悲劇は侵略そのものではなく、自らの死の淵からの生還体験からさえ何も学ぶことのできない、国家的な自己認識の欠如という「空白」そのものにある。そう考えるとき、この作品が放つメッセージの重みを、改めて深く噛み締めずにはいられませんでした。私たちはこの物語から、一体何を学ぶべきなのでしょうか。その問いは、今も私の中に深く響き続けています。

まとめ

村上龍氏の『半島を出よ』は、私たち日本人が向き合うべき、痛烈な問いを投げかける作品です。経済的破綻、外交的孤立、そして社会全体の「平和ボケ」という日本の脆弱性が克明に描かれており、もしもこの国が未曽有の危機に瀕したら、一体どうなるのかという恐怖を現実のものとして感じさせられます。政府が機能不全に陥り、国民を見捨てたとき、社会の周縁に追いやられたアウトサイダーたちが立ち上がるという展開は、非常に衝撃的でした。

彼らは愛国心からではなく、自らの存在意義を賭けて、暴力という現実に立ち向かいます。シーホークホテルでの壮絶な攻防戦は、彼らの自己確立の過程であり、また暴力がもたらす心理的代償を鮮烈に描き出しています。しかし、その英雄的な行動は社会には知られず、国家は何も学ばないまま日常へと回帰するという皮肉な結末を迎えます。この作品は、単なる仮想戦記に留まらず、現代日本の根本的な問題を鋭く抉り出す、非常に示唆に富んだ一冊です。

『半島を出よ』というタイトルは、侵略者が去るという意味だけでなく、私たち日本人が、自らの閉鎖的な精神状態から脱し、外部世界と真摯に向き合うことの重要性を訴えかけているように思えます。この物語が問いかけるのは、国家のあり方だけでなく、私たち一人ひとりの意識です。私たちは、この作品から何を学び、未来に向けてどう行動すべきなのか。読み終えた後も、深く考えさせられる作品でした。