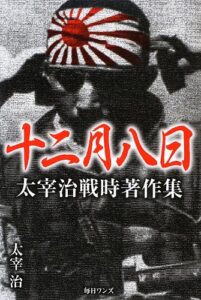

小説「十二月八日」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治がこの作品を発表したのは、太平洋戦争が始まったまさにその直後、昭和16年(1941年)の12月です。歴史が大きく動いたその日、市井の、それも一人の主婦の視点から日常を描くという手法は、非常に印象的ではないでしょうか。

小説「十二月八日」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治がこの作品を発表したのは、太平洋戦争が始まったまさにその直後、昭和16年(1941年)の12月です。歴史が大きく動いたその日、市井の、それも一人の主婦の視点から日常を描くという手法は、非常に印象的ではないでしょうか。

この物語は、作家を夫に持つ「私」という主婦の手記、日記の形式でつづられていきます。「きょうの日記は、特別に、ていねいに書いて置きましょう」という一文から始まり、昭和16年12月8日という一日が、細やかに描写されていくのです。ラジオから流れる開戦の報、夫とのどこか噛み合わない会話、隣家の奥さんとのやり取り、日々の買い物。そこには、大きな出来事が起こった日とは思えないほどの「普通」があります。

しかし、その淡々とした日常描写の中に、太宰は巧みに時代の空気、人々の心理、そして静かな、しかし鋭い視線を織り込んでいます。この記事では、まず物語の詳しい流れ、結末までを追いかけます。そして後半では、この短い作品に込められた深い意味合い、なぜ主婦の視点なのか、夫の言葉は何を意味するのか、といった点について、私なりの解釈を詳しくお話ししていきたいと思います。

ネタバレを避けたい方はご注意いただきたいのですが、作品の核心に触れることで、「十二月八日」という作品が持つ、時代を超えたメッセージをより深く感じ取っていただけるのではないかと考えています。どうぞ、最後までお付き合いください。

小説「十二月八日」のあらすじ

物語は、昭和16年12月8日の早朝、作家の妻である「私」が、近所のラジオから流れる臨時ニュースを耳にするところから始まります。「帝国陸海軍は今八日未明西大西洋において米英軍と戦闘状態に入れり」という、太平洋戦争の開戦を告げる放送です。しかし、「私」は地理に疎く、夫に「西太平洋って、どの辺だね? サンフランシスコかね?」と尋ねる始末。夫は「いや、ハワイだ」と訂正し、「日本は、本当に大丈夫でしょうか」と不安がる妻に、「大丈夫だから、やったんじゃないか。かならず勝ちます」と答えますが、妻はその言葉を「よそゆきの言葉」だと感じます。

朝食の準備、洗濯、掃除といった日常の家事をこなす中で、「私」の頭には開戦のニュースが引っかかっています。隣の奥さんと顔を合わせれば、やはり戦争の話になりますが、どこか現実感のない会話が交わされます。夫は夫で、書斎で何か考え込んでいる様子です。世間は大きな出来事に沸き立っているはずなのに、この家庭にはどこか静かで、普段と変わらない空気が流れているように見えます。

午後は買い物に出かけます。配給制度や増税の話に触れ、「こんなものにも、今月からは三円以上二割の税が附くという事、ちっとも知らなかった」と驚きます。魚屋では威勢のいい会話を聞き、大学生が卒業と同時に入営するという話に「まあほんとに学生のお方も大変なのだ」と同情的な気持ちを抱きます。これらの描写からは、戦争が庶民の生活に具体的にどのような影響を与え始めているかが、淡々と、しかし確実に伝わってきます。

買い物を続ける中で、「私」の心に変化が現れます。「本当に此の親しい美しい日本の土を、けだものみたいに無神経なアメリカの兵隊どもが、のそのそ歩き廻るなど、考えただけでも、たまらない」と、強い反米感情が湧き上がってくるのです。高等教育を受けているわけでもなく、難しい本を読むわけでもない「私」の中に生まれたこの感情は、当時の新聞やラジオがいかに人々の考え方に影響を与えていたかをうかがわせます。

夕方、銭湯へ向かいます。行くときはまだ明るかった道も、帰る頃には灯火管制のため真っ暗になっています。「これは少し暗すぎるのではあるまいか。こんな暗い道、今まで歩いた事がない」と、「私」は不安を覚えます。これは単なる物理的な暗さだけでなく、戦争という先の見えない状況への不安の表れのようにも読めます。

道に迷ってしまった「私」を、夫が迎えに来ます。そして、暗闇におびえる妻に向かって、夫はこう言うのです。「お前たちには、信仰が無いから、こんな夜道にも難儀するのだ。僕には、信仰があるから、夜道もなお白昼の如しだね。ついて来い」。そう言って先に立って歩き出す夫の後ろ姿を見ながら、「私」は「どこまで正気なのか」と心の中で呆れ、物語は幕を閉じます。夫の言う「信仰」とは一体何なのか、そして妻の呆れは何を意味するのか、読者に深い問いを残す結末です。

小説「十二月八日」の長文感想(ネタバレあり)

太宰治の「十二月八日」を読むたびに、私はその構成の見事さと、静かな筆致の裏に隠された鋭さに心を打たれます。太平洋戦争開戦という、日本にとって歴史的な一日を、一介の主婦の日記という形で描いたこの作品は、多くの読み解きを可能にする奥行きを持っています。なぜ太宰は、この激動の日を、このような形で描いたのでしょうか。そこには、当時の社会状況と、作家としての太宰の強い意志が込められているように思えてなりません。

まず注目したいのは、語り手である「私」の設定です。作家の妻でありながら、政治や社会情勢には疎く、地理にも詳しくない。日々の家事やご近所付き合いに心を砕く、ごく普通の主婦として描かれています。この「普通さ」こそが、この作品の鍵だと私は考えます。特別な知識や思想を持たない彼女の目を通して描かれることで、開戦という異常事態が、より生々しい日常の出来事として浮かび上がってくるのです。大きな歴史の流れの中にいるはずなのに、彼女の関心はあくまで家庭や身の回りのことに向けられています。このギャップが、かえって時代の異様さを際立たせているように感じます。

ラジオから流れる開戦のニュースに対する彼女の反応も印象的です。「西太平洋って、どの辺だね?」という問いは、無知ゆえの素朴な疑問ですが、同時に、国家の一大事に対する庶民の距離感を象徴しているとも言えるでしょう。夫の「大丈夫だから、やったんじゃないか。かならず勝ちます」という言葉を、「よそゆきの言葉」だと見抜く冷静さも持っています。夫の言葉がどこか空虚であることを、彼女は直感的に感じ取っているのです。

物語の中盤で描かれる、「私」の急な反米感情の高まりは、特に重要な部分だと考えられます。「けだものみたいに無神経なアメリカの兵隊ども」といった激しい言葉は、それまでの彼女ののんきな語り口とは明らかに異質です。これは、彼女が元々持っていた感情というよりは、当時の新聞やラジオといったメディアによって植え付けられた、いわば「作られた」感情ではないでしょうか。太宰は、この主婦の変化を通して、国家によるプロパガンダがいかに容易に人々の心に浸透し、排外的な感情を煽るかを、告発しているように思えます。特別な教育を受けていない「普通」の人々ほど、メディアの情報を鵜呑みにしやすいという、恐ろしい現実を示唆しているのです。

そして、当時の厳しい言論統制について触れないわけにはいきません。戦争を批判するような内容を書けば、発禁処分を受ける可能性が高い時代でした。多くの文学者が戦争協力へと流れていく中で、太宰は従軍することなく、独自のスタンスを保ちました。この「十二月八日」も、一見すると戦争に協力的な姿勢を示しているかのように読めなくもありません。主婦の愛国的な(しかし作られた)感情を描き、夫に「かならず勝ちます」と言わせることで、検閲の目を欺こうとしたのかもしれません。しかし、その裏には、戦争やそれを推し進める風潮に対する深い疑問と批判が隠されている、と私は読み解きます。

買い物や配給の描写も、単なる日常風景ではありません。増税、配給券、品不足といった具体的な記述は、戦争が確実に庶民の生活を圧迫し始めている現実を、静かに、しかし克明に伝えています。「珍しく四ページだった」新聞、「隣組九軒で一升券六枚しか無い」酒の配給。これらの細部が、時代の空気をリアルに描き出しているのです。学生が入営するという話に「まあほんとに学生のお方も大変なのだ」と素朴に同情する姿も、戦争の犠牲になる若い命への痛切な思いがにじんでいるように感じられます。

物語のクライマックスであり、最も象徴的な場面は、銭湯からの帰り道でしょう。灯火管制で真っ暗になった夜道。「これは少し暗すぎるのではあるまいか。こんな暗い道、今まで歩いた事がない」という「私」の不安は、単に物理的な暗さへの恐怖だけではないはずです。それは、これから日本が進もうとしている戦争という道、その先の見えない未来に対する、本能的な不安感の表れではないでしょうか。まさに、日本の行く末を暗示しているかのような描写です。

その暗闇の中で、迎えに来た夫が言い放つ言葉、「お前たちには、信仰が無いから、こんな夜道にも難儀するのだ。僕には、信仰があるから、夜道もなお白昼の如しだね。ついて来い」。この「信仰」とは、一体何を指すのでしょうか。国家や戦争指導部への盲目的な信頼でしょうか。あるいは、根拠のない精神論でしょうか。いずれにせよ、それは現実から目を背け、空虚な言葉で自分と他者を鼓舞しようとする態度に見えます。地理にも疎く、どこか頼りない夫が、このような場面で急に「信仰」を持ち出す姿は、滑稽でさえあります。

そして、そんな夫に対して「私」が抱く「どこまで正気なのか」という呆れの感情。これが、この物語の結末であり、太宰が最も言いたかったことの一つかもしれません。夫の言う「信仰」の空虚さを見抜き、それに同調せず、冷めた視線を向ける。それは、時代の熱狂やプロパガンダに流されず、自分の頭で考えることの重要性を示唆しているのではないでしょうか。多くの人々が思考停止し、「よそゆきの言葉」を信じ込もうとする中で、この主婦の抱いた素朴な疑問と呆れこそが、人間としての健全な感覚なのかもしれません。

夫の「信仰」発言は、漱石の「三四郎」に出てくる「滅びるね」という言葉を想起させると指摘する声もあります。根拠のない自信や精神論にすがり、現実を見ようとしない態度は、 결국破滅へとつながる、という警鐘が鳴らされているのかもしれません。太宰は、夫の姿を通して、当時の知識人や指導者層が陥っていたであろう自己欺瞞や空虚さを批判しているとも考えられます。

この作品は、戦争という重いテーマを扱いながらも、不思議と重苦しさだけではありません。主婦の視点から描かれる日常の細々とした出来事や、夫との間のどこか間の抜けたやり取りには、人間味あふれるおかしみが感じられます。しかし、それは決して表面的なものではなく、むしろそのおかしみの奥に、時代の悲劇や人間の愚かさが透けて見えるからこそ、深く心に残るのでしょう。

太宰治という作家は、しばしば破滅的な生き方や自己言及的な作風で語られますが、「十二月八日」のような作品を読むと、彼の社会や時代に対する鋭い観察眼と、人間存在への深い洞察力に改めて驚かされます。彼は決して時代の空気に流されることなく、文学者として、人間として、何を書くべきか、何を伝えるべきかを、真摯に問い続けていたのではないでしょうか。

この作品が書かれたのは80年以上も前ですが、そのメッセージは現代にも通じる普遍性を持っています。情報が氾濫し、様々なプロパガンダが飛び交う現代社会において、私たちはどのように現実と向き合い、何を信じ、どのように生きていくべきか。この主婦のように、時には立ち止まって「どこまで正気なのか」と問いかける視点を持つことの大切さを、改めて教えられます。

「十二月八日」は、短い作品でありながら、読むたびに新たな発見と思索のきっかけを与えてくれる、実に豊かな物語です。戦争の記憶が風化しつつある今だからこそ、この作品に触れ、当時の人々の日常と心理に思いを馳せることは、非常に意義深いことだと感じます。太宰がこの短い物語に込めた静かな祈り、あるいは警鐘に、私たちは耳を澄ませるべきではないでしょうか。

まとめ

この記事では、太宰治の短編小説「十二月八日」について、物語の結末に触れながらその流れを追い、さらに作品に込められた深い意味について考察してきました。太平洋戦争が開戦した昭和16年12月8日という特別な一日を、一人の主婦の視点から描いたこの作品は、実に多くのことを私たちに語りかけます。

一見すると、戦時下の庶民の日常を淡々と描いているように見えますが、その背後には、当時の社会状況やプロパガンダの影響、そして戦争に対する太宰自身の複雑な思いが織り込まれています。特に、語り手である主婦の心理描写や、夫の「信仰」という言葉の意味、そして灯火管制下の暗い夜道の場面は、作品の核心に迫る上で重要な要素となります。

私たちは、この物語を通して、歴史的な出来事の渦中にあっても営まれ続ける「日常」の姿と、その日常の中に潜む時代の空気や個人の葛藤を知ることができます。そして、情報に流されず、自身の感覚を信じることの大切さについても考えさせられるでしょう。主婦が最後に抱く「どこまで正気なのか」という思いは、現代を生きる私たちにも向けられた問いかけかもしれません。

「十二月八日」は、決して派手な物語ではありませんが、静かな筆致の中に人間の真実と時代の証言が刻まれた、読むべき価値のある作品です。この記事が、皆さまにとって「十二月八日」という作品への理解を深め、改めて読み返してみるきっかけとなれば幸いです。