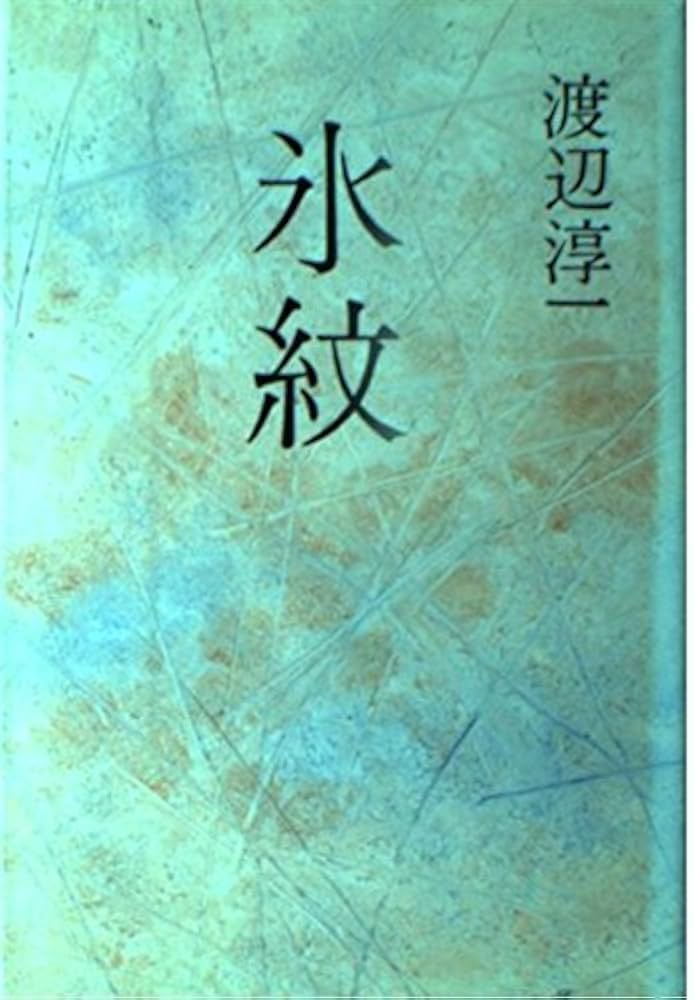

小説「化粧」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「化粧」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

渡辺淳一が描く、女性たちの壮絶な生き様。この物語は、単なる恋愛や復讐の物語という言葉だけでは到底収まりきらない、人間の情念の深淵を覗き込むような作品です。京都の老舗料亭を舞台に、それぞれが心の傷や渇望を抱える三姉妹が、自らの運命と対峙していく姿が描かれます。

この記事では、まず物語の骨子となるあらすじを、結末には触れずにご紹介します。そして後半では、物語の結末、衝撃のどんでん返しまでをすべて明かした上で、三姉妹、特に長女・頼子と次女・里子の選択が何を意味するのか、その心の奥底に迫る長い感想を綴りました。

この物語が投げかける、愛とは何か、憎しみとは何か、そして人が生きるということの業の深さ。読み終えた後に、きっとあなたの心にも深く、そして重く響くものがあるはずです。どうぞ、最後までお付き合いください。

「化粧」のあらすじ

物語の舞台は、古都・京都。老舗料亭「蔦乃家」を営む一家が、春爛漫の桜の下で花見に興じる場面から始まります。華やかな一家団欒に見えますが、この集いは数年前に自ら命を絶った長女の双子の姉・鈴子の墓参りの帰りであり、その死は家族の間に暗い影を落としていました。

東京・銀座でクラブのママとして成功している長女・頼子は、亡き姉・鈴子と共通の、おぞましい過去を抱えています。それは、貿易商の熊倉という男に受けた暴行でした。姉の死と自らの心の傷から、頼子は熊倉への消えることのない憎悪を胸に秘め、心を固く閉ざして生きていました。彼女にとって「化粧」とは、男たちを欺き、自らを守るための「鎧」そのものだったのです。

一方、京都に残り、婿養子を迎え若女将として家を継いだ次女・里子。彼女は安定した生活の裏で、夫に物足りなさを感じ、満たされない心を抱えていました。そんな彼女の前に、東京から来た魅力的な男性・椎名が現れます。伝統としきたりに縛られた日常の中で、里子の心は燃え上がるような恋に焦がれていくのでした。

頼子の長年の復讐心、そして里子の禁断の恋。二人の女性の激しい情念が、やがてそれぞれの運命を、そして蔦乃家そのものを大きく揺るがしていくことになります。三姉妹が辿り着く先にあるものとは、一体何なのでしょうか。

「化粧」の長文感想(ネタバレあり)

この『化粧』という物語に触れると、いつもその凄まじいまでの熱量に圧倒されてしまいます。渡辺淳一作品の中でも、特に女性の情念の激しさと、逃れられない宿命の連鎖が、これほどまでに濃密に描かれた作品はそう多くないのではないでしょうか。

これは、美しくも悲しい女性たちの物語であり、同時に、人が「業」を背負って生きていくことの厳しさを突きつけてくる物語です。単に面白い、悲しいといった言葉で片づけることのできない、魂を揺さぶる重みがここにはあります。

まず、この『化粧』という表題が持つ意味の深さに触れずにはいられません。長女・頼子が毎夜、銀座のクラブに出る前に施す完璧な化粧。それは、自らの過去の傷と脆弱な素顔を隠し、「銀座のママ」というペルソナを纏うための儀式であり、戦いのための武装です。しかし、この「化粧」は頼子個人のものだけではないのですね。

老舗料亭「蔦乃家」という家族そのものが、実は分厚い「化粧」を施しています。格式と伝統という美しい見かけの裏には、女将つねの過去の恋や、娘たちが受けた暴行と自殺という、決して人には言えない秘密と傷が隠されているのです。物語は、この二重、三重の化粧が、登場人物たちの激しい行動によって一枚ずつ剥がされていく過程を描いていると言えるでしょう。

物語の全ての原動力は、過去に起きた悲劇にあります。頼子の双子の姉・鈴子が客であった熊倉に陵辱され、妊娠の末に自死を選んだこと。そして、頼子自身も同じ男に暴行されていたという事実。このおぞましい体験の共有は、頼子の心を決定的に変えてしまいました。男性への不信と熊倉への憎悪が、彼女の生きる目的そのものになってしまったのです。

頼子の銀座での生き様は、まさに復讐のためだけにあるかのようです。客の男たちに決して心を許さず、「不感症」だと公言してはばからない姿は、痛々しいほどに孤高です。彼女が完璧な化粧で塗り固めているのは、その内側で燃えさかる憎しみの炎を、誰にも悟らせないためなのでしょう。その炎だけが、彼女をかろうじてこの世に繋ぎとめているかのようです。

対照的に描かれるのが、次女・里子の姿です。若女将という安定した地位、優しい夫。傍から見れば幸せそのものの彼女ですが、その心は乾ききっています。夫・菊雄の優しさを「男らしさの欠如」と感じ、満たされない日々を送る彼女の閉塞感は、読んでいて息苦しくなるほどです。彼女の苦しみは、愛を知らない苦しみではなく、「愛を感じられない」苦しみなのです。

この心の「渇き」こそが、彼女を禁断の恋へと駆り立てる原動力となります。蔦乃家の客として現れた、病妻のいるエリートビジネスマン・椎名。彼に惹かれていく里子の姿は、もはや理屈ではありません。それは、乾いた大地が水を求めるような、生命そのものの渇望のように見えました。このどうしようもない引力こそが、渡辺文学が描き続ける情熱の正体なのでしょう。

そして、この二人の姉とは全く違う立ち位置にいるのが、三女の槇子です。東京の大学で自由奔放に生きる彼女は、姉たちが背負う宿命の重さとは無縁に見えます。しかし、物語の終盤で彼女が選ぶのは、銀行頭取の息子との極めて現実的で安定した結婚でした。情念に身を焦がす姉たちを横目に、冷静に自らの幸福を打算するその姿は、ある意味で最も現代的なのかもしれません。この三姉妹三様の生き方を描くことで、物語に奥行きと広がりが生まれています。

物語が大きく動き出すのは、運命の皮肉としか言いようのない二つの出来事からです。一つは、頼子が姉の墓前で、憎むべき相手・熊倉と再会すること。かつての権勢を失い落ちぶれた熊倉の姿は、頼子の復讐心に再び火をつけます。この再会は、まるで死んだ鈴子に導かれたかのような、宿命的な場面として描かれています。

もう一つが、里子と椎名の恋です。京都での密会を重ね、ついに二人は嵐山の旅館で結ばれます。四季折々の美しい京都の情景が、この許されない恋を官能的に、そしてどこか悲しく彩ります。打算のない、ただお互いを求め合う純粋な気持ち。夫のいる里子と病妻のいる椎名の関係は、社会的には「不倫」ですが、その精神的な結びつきは「純愛」そのものとして描かれています。

頼子の復讐劇のクライマックスは、壮絶であり、そしてあまりにも残酷です。再起を賭ける熊倉は、あろうことか頼子に、取引相手である大協デパートの秋山と一晩関係を持つよう懇願します。かつて自分を辱めた男からの、二度目の屈辱的な要求。しかし頼子は、これを復讐の絶好の機会と捉えます。彼女は秋山に直接交渉し、熊倉との取引を破棄させる代わりに自分を差し出すという、悪魔的な取引を持ちかけました。

この取引によって、熊倉は完全に破滅し、自ら命を絶ちます。自分が受けた性的搾取の構図を、そのまま相手に投げ返すという形で復讐を完遂させたのです。しかし、長年の目的を達成した彼女の心を支配したのは、達成感ではなく、底知れない虚無でした。憎しみを燃料に生きてきた人間が、その対象を失った時に訪れる空虚さが、痛いほど伝わってきました。

時を同じくして、里子の運命もまた破局を迎えます。彼女は椎名の子を身ごもりますが、二人の関係を知った会社によって、椎名は遠くマニラへ左遷されてしまうのです。愛する人と引き離され、一人残された里子。しかし彼女は、堕胎ではなく出産を選びます。家の体面を重んじる母・つねにすべてを打ち明け、勘当されることを覚悟の上で。これは、若女将という役割を脱ぎ捨て、一人の女性として、母として生きていくという彼女の決意表明でした。

そして物語は、読者の予想を遥かに超える、最も残酷な結末を用意しています。復讐を終え、虚無感に苛まれる頼子の前に、若きインテリアデザイナーの日下が現れます。彼の純粋さに、頼子は凍り付いた心を少しずつ開いていき、ついに彼に身を任せるのです。ようやく訪れたかに見えた、ささやかな幸福の予感。しかし、その日下こそが、憎き熊倉の一人息子だったのです。

この事実を知った時の頼子の衝撃は、想像を絶するものがあります。自らの復讐が、憎むべき相手だけでなく、その息子であり、自分が愛しかけた男性の人生をも破壊してしまった。そして、自らの幸福への唯一の道を、自らの手で断ち切ってしまったのです。これこそが、この物語を貫く「宿命」や「因果応報」というテーマの恐ろしさです。個人の意志や努力ではどうにもならない、巨大な運命の渦に飲み込まれていく無力さを見せつけられました。

あまりの衝撃に、頼子は全てを捨てて京都へ戻り、滝に打たれ続けます。それは、自らが犯した罪、背負ってしまった「業」を洗い流そうとする、悲痛な祈りの儀式に他なりません。彼女の心は、もはや救われることはないのかもしれない。そう思わせるに十分な、壮絶な場面でした。

物語の最後、再び桜の季節が巡ってきます。冒頭と同じ花見の席。そこには、赤ん坊を抱いた里子の姿がありました。勘当したはずの娘と、その腕の中の新しい命を、母・つねは静かに受け入れます。崩壊したかに見えた蔦乃家が、女性たちの手によって、新しい形で再生していく瞬間です。しかし、その傍らで、頼子の心の傷が癒えたかどうかは描かれません。彼女は深い業を背負ったまま、これからも生きていくのでしょう。この救いのなさとリアリズムこそが、渡辺文学の真骨頂だと感じます。死を悼む桜の下で始まった物語が、新しい生命を祝福する桜の下で終わる。この円環構造の中に、絶望と希望、破壊と再生という、人生のすべてが凝縮されているようでした。

まとめ

渡辺淳一の『化粧』は、京都の老舗料亭に生きる三姉妹を通して、女性の愛と憎しみ、そして逃れられない宿命を描き切った傑作です。物語の中心となるのは、過去の傷から復讐に生きる長女・頼子と、現在の渇望から禁断の恋に身を焦がす次女・里子の対照的な生き様です。

彼女たちの激しい情念は、やがて周囲の人間を巻き込み、悲劇的な結末へと突き進んでいきます。特に、長年の復讐を遂げた頼子を襲う、あまりにも皮肉で残酷な運命のどんでん返しは、読む者に深い衝撃と戦慄を与えずにはいられません。

しかし、この物語は単なる破滅の物語ではありません。全てを失った先に、新たな生命を抱きしめ、再生への一歩を踏み出す里子の姿もまた描かれます。個人の幸福だけでは測れない、生命そのものの力強さと、女性たちのしなやかな連帯が、絶望の中に確かな光を灯しています。

人間の「業」とは何か、そして本当の「強さ」とは何かを、深く問いかけてくる物語です。一度読んだら忘れられない、心に深く刻み込まれる作品であることは間違いありません。