小説「刺繍する少女」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「刺繍する少女」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

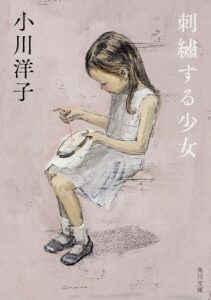

小川洋子さんの作品は、静かで美しい情景が目に浮かぶような、穏やかな物語という印象を持たれがちかもしれません。ですが、この短編集『刺繍する少女』は、そのイメージを心地よく、そして鮮やかに裏切ってくれる一冊なんです。可愛らしい少女が刺繍をする表紙に油断していると、その物語に潜む「毒」にじわじわと心を侵食されていくような、そんな不思議な感覚に陥ります。

本書は、日常のすぐ隣に存在する「狂気」や「死」の匂いを、非常に繊細な筆致で描き出しています。それは決して大声で叫ばれるような恐怖ではなく、ひそやかに、しかし確実に私たちの足元に広がっている深淵を覗かせるような、静かな残酷さに満ちています。読んでいる間、まるで冬の冷たい空気が肌を撫でるような、ひんやりとした感覚が続くのです。

この記事では、まず物語の導入部分となるあらすじを、核心には触れすぎない範囲でご紹介します。そして後半では、物語の結末にも触れるネタバレありの詳しい感想を、たっぷりと語らせていただきました。この短編集が織りなす、美しくも恐ろしい世界の深淵を、一緒に旅していただけたら嬉しいです。

「刺繍する少女」のあらすじ

末期癌を患う母に付き添い、ホスピスで日々を過ごす「僕」。そこは、死を静かに受け入れるための時間が流れる、穏やかでありながらも特別な空気が漂う場所でした。生と死の境界が、他のどこよりも曖昧に感じられるその空間で、僕は静かに母の最期を見守っていました。

ある日の午後、ホスピスのボランティア室で、僕は一人の女性の姿に目を奪われます。彼女は一心不乱に刺繍をしていました。その姿を見た瞬間、僕の脳裏に遠い夏の記憶が蘇ります。それは20年前、12歳だった「僕」が、D高原の別荘で出会った喘息持ちの少女の記憶でした。

彼女との偶然の再会。二人は、あの12歳の夏から現在に至るまでの、それぞれの人生に降りかかった出来事をぽつりぽつりと語り合います。少女は昔と変わらず、ただひたすらに針を動かし続けていました。彼女が語る言葉はどこか現実感がなく、その存在自体が儚く、頼りないものに感じられます。

なぜ彼女はここで刺繍をしているのか。「僕」が思い出した過去の記憶と、目の前の彼女の姿が重なるとき、物語は静かに、そして少しずつ不思議な世界へとその扉を開いていきます。彼女の刺繍が完成するとき、一体何が起こるのでしょうか。

「刺繍する少女」の長文感想(ネタバレあり)

この短編集『刺繍する少女』は、一言でいえば「静謐なる残酷の物語」です。可愛らしい表紙のイメージから入ると、その内容とのギャップに驚かされることでしょう。しかし、そのギャップこそが小川洋子さんの仕掛けた巧妙な罠であり、読者を物語の奥深くへと引き込む力となっているのです。

物語全体を覆うのは、ひんやりとした冬の空気のような、静かで冷たい独特の雰囲気です。描かれるのは「死」や「狂気」、そして日常からの「逸脱」。しかし、その残酷さは血生臭いものではなく、むしろ美しく磨き上げられた言葉の端々から、静かに滲み出てくるのです。これから、その世界の深層を、ネタバレを含みながらじっくりと探っていきたいと思います。

表題作「刺繍する少女」が示す生と死の境界

まず表題作である「刺繍する少女」ですが、この物語の舞台がホスピスであるという点が非常に重要です。ホスピスは、生と死が最も隣接し、その境界が曖昧になる場所。主人公の「僕」は、母の死を見守るために、この特異な空間に滞在しています。

そこで再会する、かつて出会った少女。彼女の存在はどこまでも不確かで、まるで現実の世界に存在していないかのような儚さをまとっています。彼女は「ここは通り道なのよ。あちらへ行く人と、こちらへ戻って来る人のね」と語ります。この言葉は、ホスピスが単なる病院ではなく、生と死、現実と異界とを繋ぐ「トランジットポイント」であることを示唆しているように感じました。

少女が行う刺繍は、この物語の核心に触れる重要な行為です。彼女は「虫を一匹一匹つぶすように刺繍していた」と描写されます。この表現には、ぞくりとするような小さな残酷さが潜んでいます。繊細で美しいはずの刺繍という行為に、「潰す」という破壊的なイメージが重なることで、読者は静かな不穏さを感じずにはいられません。

彼女は言います。「小さな小さな針の先だけに自分を閉じ込めるの。そうしたら急に、自由になれた気分がするわ」。これは、刺繍が彼女にとって、辛い現実から逃れ、自己を守るためのシェルターであることを物語っています。同時に、それは死を「閉じ込める」行為、つまり死を自分の手でコントロールしようとする試みでもあるのかもしれません。このネタバレは、物語の根幹に関わる部分です。

物語の終盤、「僕」は夢とも現実ともつかない「生々しくて鮮やかな現象」を目撃します。そして、刺繍が完成したとき、少女はこの世から消えてしまうのではないか、という強い予感が示されます。結局、彼女は「僕」の心が生み出した幻影だったのか、それとも死を迎えに来た使者のような存在だったのか。その答えは明確には示されません。この曖昧さこそが、読者の心に深い余韻を残すのです。

身体の変容に潜む恐怖

この短編集には、身体の一部が奇妙に変容したり、特異な意味を持ったりする物語が多く含まれています。例えば「森の奥で燃えるもの」では、耳の中から「ゼンマイ腺」という、時間や記憶を司る奇妙な器官を取り出す場面が出てきます。恋人のゼンマイ腺を抜いてしまう行為は、相手の記憶や時間を奪うという、恐ろしくも静かな支配の形を描いています。

また、「寄生虫図鑑」では、「宿主を見つけたら目玉を捨ててしまう寄生虫」のように生きようとする女性が登場します。これは、自己の主体性を放棄し、他者に完全に依存して生きる人間の歪んだ姿を象徴しています。作中に出てくる「ぎょう虫」の生々しい描写は、生理的な嫌悪感をかき立てると同時に、人間の内面に潜む「異物」や、制御不能な領域を暗示しているかのようです。

これらの物語が描くのは、単なるグロテスクな趣味ではありません。身体という、自分にとって最も身近なものが、いかに不確かで、脆く、そして内側から侵食される可能性があるかという根源的な不安を突きつけてきます。小川さんの描くホラーは、こうした静かな侵食によって、読者の心にいつの間にかダメージを与えてくるのです。

日常に隠された狂気の断片

「ケーキのかけら」という短編も忘れられません。主人公は「物品整理」という、今ではあまり聞かないアルバイトをしています。依頼主は、自分を女王様だと思い込んでいる女性。彼女のドレスやおもちゃの宝石を処分していく中で、その人の人生の痕跡や、そこに秘められた狂気が静かに浮かび上がってきます。ラストの衝撃は、じわじわと心を蝕むような怖さがありました。

「トランジット」では、空港という非日常的な空間が舞台です。知らない人と偶然語り合う、祖父の思い出。その祖父がユダヤ人強制収容所からの生還者であるという話は、個人的な記憶が歴史的な悲劇と交差する瞬間を描き出し、胸に迫るものがありました。記憶がいかに不確かで、人から人へと語り継がれるうちに形を変えていく可能性があるか。それでも、確かに伝わる何かがある。そんな記憶の伝達の不思議さと尊さを感じさせる物語でした。

これらの物語に共通しているのは、私たちの日常が、いかに薄い皮一枚で狂気や非日常と隔てられているに過ぎないか、という視点です。ありふれた仕事や場所の中に、ふとしたきっかけで「異物」が紛れ込み、世界の姿を一変させてしまう。その亀裂を覗き込むような感覚が、この短編集の大きな魅力だと思います。

失われたものたちの痕跡

「アリア」では、プロとして歌えなくなった元オペラ歌手の喪失感が描かれます。声を失うということは、自己表現の手段を、そしてアイデンティティの一部を失うことです。その沈黙の中にどれほどの感情が渦巻いているのかを想像させ、切ない気持ちにさせられました。

「ハウスクリーニングの世界」もまた、強烈な印象を残す一編です。依頼主が消したいと願う「生存の痕跡」を清掃する仕事。作中、「汚さの度合いという意味じゃなく、深さの問題なんです」という言葉が出てきます。汚れは、単なる物理的なものではなく、そこに生きた人間の記憶や業が刻印された「あざ」のようなものである、と。この考え方には、人間の存在そのものについて深く考えさせられました。

私たちは生きているだけで、様々な場所に痕跡を残していきます。それを消し去ろうとしても、完全に消すことはできないのかもしれません。この物語は、人間の存在が残す痕跡の「侵しがたい存在感」と、そこに潜む狂気を描き出しており、同じ小川さんの作品である『薬指の標本』に通じる静かな怖さを感じました。

美しさと残酷さが織りなす世界

『刺繍する少女』は、全10編の物語が、それぞれ異なる角度から「死、狂気、奇異」というテーマを照らし出しています。どの物語も、美しく静謐な文章で綴られているからこそ、そこに内包された毒や残酷さが際立ちます。

きれいなだけでは生きていけない人間の内面の闇、日常の裏側に潜む不思議な出来事、そして何かを失ってしまった者たちの哀しみ。それらが混然一体となり、独特の世界観を構築しています。読み終えた後には、不思議な静けさと、心の奥に小さく、しかし確かな棘が刺さったような、深い余韻が残ります。

この短編集は、ただ怖いだけの物語ではありません。人間の存在の多面性や、喪失を抱えながらも生きていくことの切なさを、静かに、そして深く問いかけてくる作品です。美しい文章に誘われて、その少しだけ不穏な世界の扉を、ぜひ開いてみてほしいと思います。

まとめ

小川洋子さんの短編集『刺繍する少女』は、美しい装丁からは想像もつかないような、静かで深い恐怖と哀しみを内包した一冊でした。物語の核心に触れるネタバレを少しだけお話しすると、どの物語にも共通しているのは、日常と非日常の境界線が非常に曖昧である、ということです。

表題作では、ホスピスを舞台に、生と死の狭間で揺れ動く人々の心象風景が、刺繍という行為を通じて繊細に描かれています。また、他の短編でも、身体の変容や記憶の不確かさ、日常に潜む狂気といったテーマが、静かな筆致で綴られており、読後には言いようのない余韻が残ります。

この作品の魅力は、直接的な恐怖描写に頼るのではなく、読者の想像力に働きかけ、じわじわと心を侵食してくるような「静かな残酷さ」にあります。美しい言葉で紡がれる物語だからこそ、そこに潜む毒がより一層際立つのです。

もしあなたが、ただ美しいだけの物語に物足りなさを感じているのなら、この『刺繍する少女』は、きっと忘れられない読書体験を与えてくれるはずです。物語のあらすじや感想を読んで興味が湧いた方は、ぜひその世界に触れてみてください。