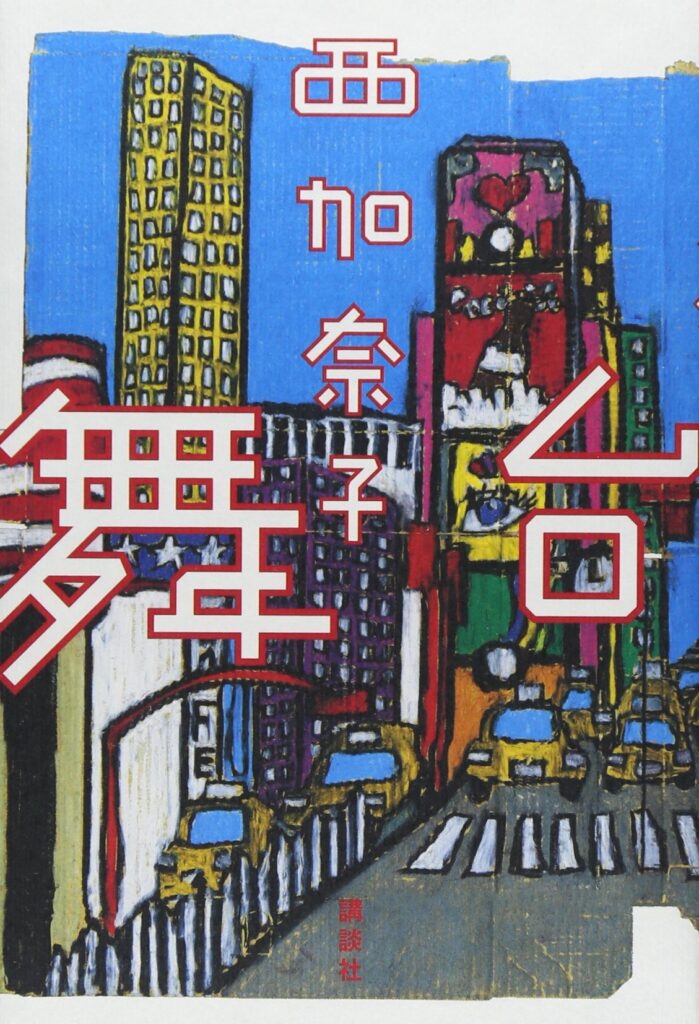

小説『円卓』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説『円卓』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

西加奈子さんの『円卓』は、小学三年生の少女、渦原琴子、通称“こっこ”のひと夏の成長を描いた物語です。大阪の団地で大家族とともに暮らすこっこは、口が悪く偏屈な性格で、「孤独」を愛すると公言しています。しかし、家族からは深い愛情を注がれ、特に祖父の石太や吃音のある幼なじみの「ぽっさん」を深く尊敬しています。彼女は新しい言葉や興味深い言葉を見つけると、ジャポニカ学習帳の自由帳に書き留めることを日課としており、文章を使う喜びに満ちた一面も持ち合わせています。

本作では、こっこの視点を通して、日常のささやかな出来事や、他者との関わりの中で彼女の価値観が揺さぶられていく様子が丁寧に描かれています。時に辛辣な言葉を吐き、周囲を驚かせるこっこですが、その純粋で奔放な思考は、読者に強烈な印象を残します。彼女の言動は、社会の常識や大人の都合といった枠組みから自由であり、読者はこっこの視点から世界を再発見するような感覚を味わうことでしょう。

物語は、春から夏にかけての一学期と夏休みを通して展開し、こっこが経験する様々な出来事が彼女の内面に変化をもたらしていきます。クラスメイトの朴やグックんとの出会い、家族の妊娠、そして奇妙な「鼠人間」との遭遇など、こっこを取り巻く環境は常に新鮮な刺激に満ちています。これらの出来事を通して、こっこは「孤独」や「他人とは違うこと」への執着から、他者の感情への想像力を少しずつ学んでいくのです。

『円卓』は、子供の目を通して見た世界の不条理さや美しさ、そして成長の過程で誰もが経験するであろう心の揺らぎを鮮やかに描き出しています。西加奈子さん特有の、ユーモアと温かさ、そして時に胸を締め付けるような切なさが同居した筆致は、読者の心を強く揺さぶります。こっこの成長を通じて、読者自身の固定観念が打ち破られ、新たな視点を与えられるような、そんな体験をさせてくれる一冊です。

『円卓』のあらすじ

主人公は小学三年生の少女、渦原琴子、通称“こっこ”。大阪の団地に住む彼女は、両親、三つ子の姉たち、祖父母と八人大家族で暮らしています。家には大きな円卓が鎮座し、家族全員で食事を囲みますが、こっこはこの賑やかな環境を煩わしく思い、ひとりで黙々と過ごしたいと願っています。口が悪く偏屈な性格で、自らを「孤独」を愛すると公言し、唯一尊敬しているのは祖父の石太と幼なじみの「ぽっさん」だけです。こっこは、新しい言葉や興味深い言葉を「ジャポニカ」と呼ぶ自由帳に書き留めることを日課としています。

物語は、春から夏にかけての一学期を通して進みます。担任のジビキ先生が「ものもらい」で眼帯を着けているクラスメイト、香田めぐみについて説明する場面で、こっこは「ものもらい」「眼帯」「遠近感」といった言葉に興味を持ちます。彼女は、めぐみが眼帯姿で登校する様子を見て強い憧れを抱き、自分も眼帯をつけて体育の授業を見学するほどです。クラスメイトに真似を指摘されても、毒舌で切り返すこっこは、周囲を驚かせます。

ある日の夕食時、こっこが眼帯を着けたまま食卓につくと、父の寛太はそれを「めばちこ」だと指摘します。こっこが否定しても、父は「それがメバチコって言うねん」と説明し、こっこは内心悪態をつきますが、祖父の石太が「麦粒腫の通称なんや」と補足すると、「ばくりゅうしゅ」という新たな言葉に興味を示します。家族の会話から新しい単語や小さな発見を見つけながらも、大らかで愛情深い家族の姿に支えられてこっこは育っていきます。

一学期中盤には、学校での活動や事件も起こります。こっこは友人ぽっさんと相談し、朝礼で「学校で生き物を飼うかどうか」をクラス討論の議題として提案。体育館で堂々と意見を披露しますが、クラスメイトからは理解されず、口論に発展します。興奮したクラスメイトたちの喧騒の中、学級委員の朴が動悸の激しさから倒れてしまいます。この出来事を受け、病院へ運ばれた朴について、教師からは「不整脈とパニック発作」という説明があり、こっこは「ふせいみゃく」「ぱにっく」といった新しい医学用語に好奇心を抱きます。しかし、その時、朋美が自由帳を持ち去ったことを思い出し、書き留めることができません。

後日、朴の体調が回復したと聞き、こっこはぽっさん、香田めぐみ、そして在日ベトナム難民のグウェン・ヴァン・ゴック(通称グックん)とともに朴の家を訪れます。朴は「この前は死ぬかと思った」と重い胸の内を語りますが、こっこはそれに対し「かっこいい」と褒めます。朴が「死にたくない」と言ったことの意味を理解できないこっこは、朴の出自や、グックんが「在日ベトナム難民」でボートピープルだったことにも「やっぱりかっこいい」と感じます。こっこにとって、他人の「バックグラウンド」や苦しみは単なる興味の対象であり、この時点では、自分が他者の感情や背景を「かっこいい」と形容している一方で、本人が苦しんでいるかもしれないという点には気づいていませんでした。

『円卓』の長文感想(ネタバレあり)

西加奈子さんの『円卓』を読み終えて、まず心に残ったのは、主人公である小学三年生の渦原琴子、通称“こっこ”の、あまりにも純粋で、あまりにも異質な視点でした。彼女の口から飛び出す辛辣な言葉や、時に世間の常識から逸脱した言動には、思わず笑みがこぼれる一方で、その根底にある哲学的な問いかけに、ハッとさせられる瞬間が何度も訪れます。こっこは、「孤独」を愛し、周囲の賑やかな家族との生活を煩わしく感じていますが、その一方で、祖父の石太や幼なじみのぽっさんといった、彼女が心から信頼を寄せる存在に支えられながら、少しずつ世界を広げていきます。

物語の序盤、こっこがクラスメイトの香田めぐみの眼帯姿に憧れ、自らも眼帯をつけて登校するエピソードは、彼女のユニークな感性を象徴しています。眼帯をしているめぐみを「かっこいい」と感じ、その理由を深く考えることもなく、ただ純粋な興味と模倣心から行動に移してしまうこっこの姿は、子供特有の無垢さと、型にはまらない自由さを併せ持っています。ここで印象的だったのは、彼女が「ものもらい」「眼帯」「遠近感」といった新しい言葉に出会い、それらを「ジャポニカ」と呼ぶ自由帳に書き留めることに喜びを感じる姿です。言葉への貪欲なまでの好奇心は、こっこの内面を探求する鍵であり、物語全体を通して彼女の成長を促す原動力となっていきます。

渦原家の食卓に鎮座する深紅の大きな円卓は、物語の重要な舞台であり、象徴的な存在です。八人家族が円卓を囲んで食事をする光景は、時にこっこにとっては煩わしく感じられる賑やかさですが、同時に家族の温かさや絆を育む場所でもあります。こっこが眼帯をつけて食卓についた際、父の寛太と祖父の石太が「めばちこ」「麦粒腫」という言葉についてやり取りする場面は、こっこが日常生活の中から新しい言葉を吸収し、世界を認識していく過程を如実に示しています。家族との何気ない会話の中に、彼女の知的好奇心を刺激する要素が散りばめられているのです。

こっこの言葉への執着は、彼女の内面世界を深く掘り下げていく上で欠かせない要素です。三つ子の姉、朋美に自由帳を盗まれ、姉たちがその中の「こどく」「ぼーとぴーぷる」「ぽるぽっと」といった言葉を見て「可愛い」と評する場面は、こっこの「孤独」への想いや、彼女が抱える独特の価値観が、家族にはある種の愛おしさとして受け止められていることを示唆しています。こっこは怒ってノートを取り返しに来ますが、姉たちが彼女の意図せぬ心の内を垣間見ただけで、怒ることもなく退く姿は、渦原家の家族が持つ、こっこへの深い理解と愛情を感じさせます。

一学期中盤に起こる、学級委員の朴が倒れる出来事は、こっこの人生において大きな転機となります。朝礼での「学校で生き物を飼うかどうか」のクラス討論で、こっこが自分の意見を堂々と主張する一方で、クラスメイトの理解を得られず、ついには朴が倒れてしまうという展開は、こっこの「自己本位」な部分と、他者とのコミュニケーションの難しさを浮き彫りにします。朴が「不整脈」「パニック発作」で倒れたと聞き、こっこがこれらの医学用語に興味を抱き、自由帳に書き留めようとする姿は、彼女の純粋な好奇心の現れではありますが、同時に他者の苦痛を「面白い」と感じてしまう、まだ未熟な一面も見て取れます。

朴の家を訪ねた際、朴が「この前は死ぬかと思った」と語るのに対し、こっこが「かっこいい」と褒める場面は、こっこの他者への共感能力の欠如を痛感させられます。朴の出自やグックんが「在日ベトナム難民」であることを知り、それらも「かっこいい」と表現するこっこ。彼女にとって、他人の「バックグラウンド」や苦しみは、あくまで「興味の対象」でしかありませんでした。しかし、この時点ではまだ、その言葉が相手にどのような感情を抱かせるのか、こっこは理解していません。この、一見冷徹にも映るこっこの視点は、読者に、他者の苦しみをどのように捉えるべきか、という問いを投げかけます。

そんなこっこに変化の兆しが見え始めるのは、母の詩織が妊娠したことを家族に発表し、皆が笑顔で喜ぶ中で、こっこだけが「嬉しない」と答える場面です。この正直な感情をぽっさんに打ち明けた際、ぽっさんが「嬉しないんやったら、無理して喜ばんでええ」と優しく言い、「お前が『かっこいい』と思ってることでも、本人はめちゃくちゃ嫌がってることもあるんやで」と諭す言葉は、こっこの心に深く響きます。そして祖父の石太の「『imagine』という言葉が英語で『想像する』という意味や。相手がどう思っているか年寄りには分かることもある。自分で考えてみりゃええ。ただ、自分で思ったことには責任を持たなあかん」という言葉は、こっこに「相手の気持ちを想像する」ことの重要性を気づかせ、彼女の内面に新たな視点をもたらします。

夏休みに入り、こっこの探究心はさらに広がります。ぽっさんと行った「蚊コレクション」や、学校飼育のウサギとの散歩は、子供たちの無邪気な遊びを通して、生命に対する好奇心や畏敬の念を描き出しています。特に、朴に「誰かを『死ね』と思ったことがあるか」と尋ねる場面は、こっこが生命や他者の存在について深く考え始めていることを示唆しています。朴が「ないよ。ただ、誰かを守りたいって思ったことはある」と答える姿は、こっこにとって理解しがたい感情でありながらも、生命の尊さや他者への慈愛といった、より根源的な感情に触れるきっかけとなります。

お盆にぽっさんが帰省し、こっこが一人で夏休みの課題に取り組む中で現れる「鼠人間」との出会いは、物語のクライマックスに向けた重要な転換点です。全身タイツ姿で胸に大きなSマークを付け、「ぼくの顔を踏んでくれはるん?」と不気味に手招きする鼠人間の存在は、こっこの純粋な世界に突如として現れた「異物」です。驚きと混乱の中、こっこが鼠人間の顔面を踏みつけてしまう場面は、こっこの内面に潜む攻撃性や、まだ未熟な衝動性を露わにすると同時に、この出来事が彼女に深い問いかけをもたらしたことを示唆しています。

鼠人間との遭遇後、学校のウサギの世話に向かったこっこが、ウサギを自分の顔に乗せてみて、その冷たい耳に触れる感触を静かに味わう場面は、こっこの内面の変化を象徴する美しい描写です。夏の暑さの中で蝉が鳴き、ウサギが跳ねる音と匂いが満ち、普段の喧騒から離れた「孤独」の中で感じる安らぎは、こっこが他者との関わりの中で得た新しい感情であり、彼女が「孤独」の概念を再構築していく過程を示しています。この安らぎは、単なる孤独ではなく、他者との繋がりの中で得られる、新たな形の平穏であると感じられます。

二学期の登校日、不登校になっていた幹成海の机を偶然覗き込み、彼が「死ね」と書かれた紙片を大量に溜め込んでいたことを知る場面は、こっこの他者への共感力が育ち始めていることを示しています。成海の苦しみに触れたこっこは、かつて自分が他者の苦しみを「かっこいい」と形容していたこととは異なり、彼が抱える孤独を直感的に理解します。そして、こっこがぽっさんと共に、自分たちが書き溜めていたお気に入りの言葉を、成海の机の中に忍ばせるという行動は、こっこの内面における大きな変化を如実に示しています。

このエピソードは、『円卓』の最も感動的なクライマックスの一つです。かつては自己中心的だったこっこが、他者の苦しみに寄り添い、自らが大切にしている「言葉」を通じて彼を救おうとする姿は、彼女が「他者への想像力」を身につけ、その力を実践している証しです。成海が机の中で無数の紙片を見つけ、慎重に一枚一枚開いていくうちに、その表情が徐々に和らぎ、やがて笑顔を取り戻す描写は、言葉の持つ力、そして他者への思いやりがもたらす温かさを鮮やかに描き出しています。そして昼休み、成海が教室の窓からそれらの紙片を雪のように撒き散らすシーンは、まさに「円卓」に集った家族のように、皆に幸せを分け与えている象徴的な光景であり、こっこの「言葉」が新たな形で広がっていく様子を表しています。

物語を通して、こっこは「孤独」や「他人とは違うこと」への執着から、他者の気持ちへの想像力を学び、自身の書いた言葉が「円卓」のように周囲に幸せをもたらすイメージを抱くようになります。これは、彼女が日常や当たり前とされる価値観に反抗するだけでなく、「ありのままの自分」を肯定しつつも、他者との共感や想像力にも心を開くようになったことを意味しています。まさにひと夏の間に、こっこが「言葉を持ち、思いを育て、世界を想像すること」を学ぶ、感動的な成長物語なのです。

『円卓』は、子供の純粋な視点を通して、言葉の力、他者への共感、そして成長の普遍的なテーマを描き出した傑作です。西加奈子さんの瑞々しい筆致と、時に胸を締め付けるような鋭い観察眼が、読者の心を強く揺さぶります。こっこの成長を通じて、私たち自身の固定観念が打ち破られ、新たな視点を与えられるような、そんな体験をさせてくれる一冊でした。この物語は、子供だけでなく、大人にとっても、自分自身の「円卓」を見つめ直し、他者との繋がりを再認識するきっかけを与えてくれることでしょう。

まとめ

西加奈子さんの『円卓』は、小学三年生の少女、渦原琴子、通称“こっこ”のひと夏の成長を描いた、心温まる物語でした。口が悪く偏屈な性格で「孤独」を愛すると公言するこっこが、家族や友人、そして様々な出来事との出会いを通して、少しずつ他者への想像力を学び、内面的な変化を遂げていく様子が丁寧に描かれています。彼女の純粋で奔放な視点は、私たち読者自身の固定観念を揺さぶり、新たな気づきを与えてくれます。

物語の中で特に印象的だったのは、こっこが新しい言葉に出会うたびに、それを自由帳に書き留めることに喜びを感じる姿です。言葉への飽くなき好奇心は、彼女が世界を認識し、自己を表現するための大切なツールであり、物語を通してこっこの成長を促す原動力となっていきます。また、家族が囲む円卓は、単なる食事の場ではなく、家族の絆や温かさを象徴する存在として、こっこの心の変化と深く結びついていました。

学級委員の朴が倒れたり、不登校になった成海に自らのお気に入りの言葉を贈ったりするエピソードは、こっこが他者の苦しみに触れ、共感する力を育んでいく過程を鮮やかに描いています。特に、成海がこっこたちの言葉によって笑顔を取り戻す場面は、言葉の持つ力、そして他者への思いやりがもたらす温かさを強く感じさせました。こっこは、かつての自己中心的な視点から脱却し、自分の言葉が「円卓」のように周囲に幸せをもたらす可能性に気づいていくのです。

『円卓』は、子供の成長物語であると同時に、言葉の持つ力、他者への共感、そして「孤独」と「繋がり」の間の葛藤を描いた、奥深い作品です。西加奈子さんの瑞々しい筆致と、登場人物たちの個性豊かな描写が、読者の心を強く惹きつけます。この物語を通じて、私たちは、日々のささやかな出来事の中に潜む意味や温かさ、そして自分自身の「円卓」を見つめ直すきっかけを得ることができるでしょう。