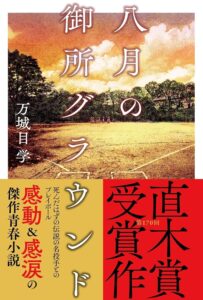

小説「八月の御所グラウンド」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「八月の御所グラウンド」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

万城目学さんの描く世界は、いつも私たちの日常のすぐ隣に、不思議な出来事がひっそりと息づいていることを教えてくれます。この「八月の御所グラウンド」もまた、京都のうだるような夏の暑さの中で、現実と非現実が溶け合う、そんな独特の物語を紡ぎ出しているのです。

特に本作は、同じ短編集に収められた「十二月の都大路上下(カケ)る」と共に、スポーツを主題に据えながらも、万城目学作品ならではの幻想的な要素が深く織り込まれている点が魅力です。野球という身近な題材を通して、読者は思いがけない場所へと誘われることになります。

物語の舞台となるのは、京都御苑内に広がる御所グラウンド。ここで繰り広げられる、どこか奇妙で謎めいた草野球大会「たまひで杯」が、主人公を非日常の世界へと引き込む入り口となるのです。この不思議な大会が、一体どのような物語を運んでくるのか、ぜひご期待ください。

「八月の御所グラウンド」のあらすじ

物語の主人公は、京都大学法学部に在籍する4年生の朽木。彼は恋人に振られたばかりで、夏休みを持て余し、何をするでもなく日々を過ごしていました。そんな彼の元に、友人である多聞が現れ、半ば強引に「たまひで杯」という草野球大会への参加を誘います。

多聞が朽木を誘った背景には、彼自身が卒業論文の提出に苦慮しており、御福教授との間で「たまひで杯」で優勝すれば簡単な卒論テーマを与えられるという切羽詰まった密約を交わしていたという事情がありました。朽木は、多聞が提示した「焼肉」という誘い文句に釣られ、渋々ながらも参加を決意するのです。

チームは深刻な人数不足に悩まされており、その打開策として、中国からの留学生であるシャオさんが勧誘されます。シャオさんは、野球のルールすらよく理解しておらず、四球で一塁に出ても三塁に走ってしまうような、野球に関しては素人同然の人物として描かれます。

しかし、チームがさらに人数不足に陥る中、シャオさんは野球を見に来ていた通りすがりの男性たちに声をかけ、助っ人として勧誘します。こうして御福教授のチームに加わったのが、「工場で作業員をしている」と名乗るえーちゃん、遠藤くん、山下くんの三人でした。彼らの登場が、物語を大きく動かすきっかけとなるのです。

「八月の御所グラウンド」の長文感想(ネタバレあり)

万城目学さんの短編集「八月の御所グラウンド」の表題作は、京都のうだるような猛暑に包まれた八月を舞台に、現実と非現実が織り交ぜられた独特の世界観を描き出しています。この物語は、スポーツを主題に据えながらも、万城目学作品特有の幻想的な要素が深く織り込まれている点が、何よりも印象的でした。

物語の中心となるのは、京都御苑内に広がる御所グラウンドで繰り広げられる、どこか奇妙で謎めいた草野球大会、「たまひで杯」です。この大会が、主人公を非日常の世界へと誘う入り口となり、読者もまた、その不思議な魅力に引き込まれていきます。

主人公の朽木は、京都大学法学部に在籍する4年生。恋人に振られたばかりで、夏休みを持て余し、無為な日々を過ごしていました。そんな彼のもとに現れた友人である多聞は、半ば強引にこの「たまひで杯」への参加を誘います。この導入部から、朽木の「やるせなさ」という感情と、「幻のような出会い」が強調されているのがわかります。

この描写は、単なる感情表現や抽象的な表現に留まらず、物語が日常の延長線上にある一方で、主人公が不可解な現象や超常的な存在に巻き込まれていく過程を巧みに示唆する伏線として機能しています。彼の失恋や暇つぶし、友人の誘いといった受動的な状況は、非日常的な出来事への導入をより自然に、かつ読者に共感を呼び起こす形で成立していると感じました。

万城目学さんの作品では、日常の些細なきっかけから非現実が静かに、しかし確実に侵食してくるパターンが多く見られますが、この導入はその典型的な手法であり、読者を物語の深淵へと誘うための重要な仕掛けとして機能していると強く感じました。彼の作品の根底にある、この絶妙なバランス感覚が、読者を飽きさせない秘訣なのでしょう。

また、作品の「テーマはスポーツ」と明言されており、作者自身が京都大学在学中に御所グラウンドでソフトボールを経験したことが、この物語の着想源となっていることが語られています。これは、野球という普遍的で日常的なスポーツ活動が、万城目学さんの世界では過去の「念」や「無念」が顕現する舞台となることを示唆しています。

野球という集団競技は、後に明らかになる「彼ら」の共通の未練や、果たせなかった夢と結びつくための、極めて効果的な装置として機能しており、物語に深みと説得力をもたらしていると感嘆しました。スポーツが単なる勝敗を超えた、深い意味を持つものとして描かれている点に、この作品の奥行きを感じます。

たまひで杯の幕開けとともに、個性豊かなチームメイトたちが登場します。多聞が所属する御福教授のチームは、他の企業チームとは異なり、野球経験者が豊富に揃っているわけではありませんでした。多聞や他の研究室のメンバー、そして朽木といった、いわば寄せ集めの構成で、決して強豪とは言えない状態でした。

チームは深刻な人数不足に悩まされており、その打開策として、中国からの留学生であるシャオさんが勧誘されます。シャオさんは、野球のルールすらよく理解しておらず、四球で一塁に出ても三塁に走ってしまうような、野球に関しては素人同然の人物として描かれます。彼女のぎこちないプレーが、物語に微笑ましいアクセントを加えています。

しかし、シャオさんには「なぜ日本のプロスポーツは中国ほどではないのか」という学術的な研究テーマがあり、日本のプロ野球史に深い関心を持っていることが後に明らかになります。このシャオさんの研究テーマと、彼女の持つある写真が、物語の核心に迫る重要な手がかりとなるのです。

シャオさんが単なる野球の素人助っ人ではなく、日本のプロスポーツ史を研究しているという設定は、物語のミステリー要素における極めて重要な推進力となります。彼女の異文化からの客観的な視点と、学術的な好奇心が、主人公たちが当初は気づかない「違和感」を捉え、歴史的真実へと繋がる調査へと導くのです。

これは、単なる偶然の出会いではなく、物語の展開上必然的なキャラクター配置であり、彼女の研究が後の「えーちゃん」の正体解明の直接的な原因となるという、明確な因果関係が構築されています。シャオさんの存在が、物語の謎解きをより一層面白くしていると感じました。

チームが深刻な人数不足に陥る中、シャオさんは野球を見に来ていた通りすがりの男性たちに声をかけ、助っ人として勧誘します。こうして御福教授のチームに加わったのが、「工場で作業員をしている」と名乗るえーちゃん、遠藤くん、山下くんの三人でした。彼らの最も顕著な特徴は、現代社会において極めて不自然なことに、スマートフォンを一切所持していない点です。

この細部が、彼らの正体に対する最初の、そして決定的な違和感として提示されます。特にえーちゃんは、試合において驚異的な豪速球を投げ、敵打者を次々と三振に打ち取る活躍を見せ、周囲を驚かせます。彼の投球は、まさしく常軌を逸したものでした。

「今どきスマホを持っていないとは?」という描写は、彼らが現代の人間ではないことを示唆する、最も直接的かつ効果的な伏線です。これは、万城目学さんが自身の創作哲学として語る「9割は現実、非日常や非現実なことは1割で書いている」という手法を具現化したものであり、読者に違和感を与えつつ、物語の非現実要素への導入を極めて自然に行う巧妙な手法だと感じました。

この「時代錯誤」の描写は、彼らが過去から来た存在であることを暗示する重要な手がかりとなり、読者の興味を引きつけ、物語の謎を深めます。えーちゃんの並外れた投球を見たシャオさんは、彼に強い関心を抱き、その正体を探り始めます。

彼女は自身の研究の一環として、タブレットに保存された白黒写真に彩色を施した一枚を朽木に見せ、「えーちゃんに似ていないか」と尋ねるのです。シャオさんがえーちゃんの並外れた能力からその正体に「気づいてしまい」、さらにはタブレットの写真を見せるという一連の行動は、物語のミステリー要素を本格的に始動させる引き金となります。

彼女の学術的背景(プロスポーツ史研究)と結びつくことで、この「気づき」が単なる勘や偶然ではなく、論理的な調査に基づくものであることが示され、物語の展開に説得力と深みを与えています。シャオさんは、読者の視点と重なり、物語の核心にある謎を解き明かすための重要な役割を担っていると言えるでしょう。

シャオさんが朽木に見せた写真の人物は、日本のプロ野球史上、伝説的な存在として語り継がれる沢村栄治その人でした。沢村栄治は、読売巨人軍の初代エースであり、最も優れた投手に贈られる「沢村賞」の名前の由来にもなっている、まさに剛腕の代名詞とも言える投手です。

しかし、彼の野球人生は栄光に満ちたものではなく、1944年にフィリピンへ向かう軍隊輸送船が東シナ海で撃沈され、戦死したという悲劇的な最期を迎えていたことが明かされます。彼の背番号14は、日本プロ野球界で永久欠番として語り継がれています。えーちゃんの驚異的な豪速球は、まさに「剛腕」と謳われた沢村栄治の投球そのものだったのです。

沢村栄治という実在の伝説的プロ野球選手を「えーちゃん」の正体としたことは、物語に歴史的な重みと普遍的な悲劇性をもたらしています。彼の短い生涯と戦死は、「戦争に断ち切られた青春」の最も強力な象徴であり、彼の「もっと野球をやりたかった」という「無念」が、彼が毎年お盆に現れる根本的な理由となっているのです。

この設定は、単なる幽霊話ではなく、歴史の犠牲者たちの未練を具体的に描くことで、読者に深い共感を促し、戦争の理不尽さを浮き彫りにしています。シャオさんの執念深い調査の結果、遠藤くんもまた、京都大学に在籍していた若者で、第二次世界大戦で戦死したことが判明します。

さらに、山下くんは、たまひで杯の主催者である「たまひでママ」の年の離れた腹違いの兄であり、彼もまた若くして命を落としていたことが明らかになります。物語は、彼らが「学徒出陣」によって命を落とした若者たちであることを示唆します。

多くの人が学徒出陣が東京の神宮外苑で行われたと考える中、京都大学の学生たちは、京都大学農学部グラウンドから出征していったという、あまり知られていない歴史的事実が語られます。主人公の朽木がお盆の時期にその農学部グラウンドを歩くシーンも描かれ、現代と過去の繋がりを視覚的に提示しています。

これらの衝撃的な事実が明らかになることで、えーちゃん、遠藤くん、山下くんの三人が、毎年お盆の時期に京都に帰ってきていることが判明します。彼らが御所グラウンドに現れ、野球に参加するのは、戦争によって断ち切られた輝かしい青春の中で、「もっと野球をやりたかった」という強い「無念」の思いがあるからなのです。彼らは、生前の未練を晴らすために、この世に戻ってきていたのです。

彼らが「毎年お盆に京都に帰ってくる」という設定は、日本の伝統的な祖先供養の行事である「お盆」と物語の超常現象を完璧に結びつけています。これは、単なる幽霊の出現ではなく、日本の文化的な背景に根ざした「魂の帰還」として描かれており、恐怖ではなく、むしろ切なさや温かさを伴う「やさしい奇跡」として受け入れられます。

彼らが野球をすることで、生前の未練を晴らし、一時的な「生」を享受するという、癒しの儀式としての側面が強調され、物語に深い情緒を与えています。物語の最も深い核心は、えーちゃんたち、すなわち沢村栄治、遠藤くん、山下くんといった若者たちが、第二次世界大戦という理不尽な力によって、その輝かしい青春と、野球を続けるという夢を暴力的に奪われたという悲劇にあります。

彼らは、まだ生きたかった、やり残したことがたくさんあった、人生で最も輝いていたはずのページが乱暴に破り捨てられたかのような存在として描かれます。彼らの存在は、戦争がどれほど多くの可能性と夢を奪ったかを静かに、しかし力強く訴えかけます。野球というスポーツが、単なる競技ではなく、彼らの「青春」そのものの象徴として描かれている点が極めて重要です。

戦争によって中断された彼らの人生において、野球をすることは、失われた時間を取り戻し、未完の自己を完成させる行為であると解釈できます。これは、スポーツが持つ本来の楽しさや、仲間との絆という普遍的な価値が、死を超えてもなお彼らを繋ぎ止めていることを示唆しており、物語に深い感動と共感をもたらしています。

御福教授は、この一連の出来事、特に「たまひで杯」の真の目的をある程度認識していたかのように描かれます。彼の「たまひで杯」への執着は、単なる卒論の条件付けを超え、彼らが野球を続けるための「場」を提供し、彼らの「無念」を慰める役割を担っていた可能性が示唆されます。彼は、過去の悲劇を知る者として、死者と生者の橋渡しをしていたのかもしれません。

御福教授が彼らの存在を「知っていた」という示唆は、物語に「守り人」のような存在の層を加えることで、深みを与えています。彼は、ただのコミカルな教授ではなく、過去の悲劇を知り、それを現代に繋ぎ、死者の「無念」を晴らす手助けをしている人物として描かれています。これは、歴史の記憶を継承し、過去の犠牲者たちへの敬意を払うという、作者のメッセージを代弁する役割を担っていると感じました。

『フィールド・オブ・ドリームス』の有名なセリフ「野球場を作れば、彼が帰ってくる」に対し、この物語では「野球をしていると、彼らが帰ってくる」という万城目学版の解釈が提示されます。これは、彼らが毎年お盆に御所グラウンドに現れ、野球をすること自体が、彼らにとっての唯一の救いであり、生前の未練を晴らすための、そして一時的に「生」を享受するための神聖な儀式となっていることを意味します。野球は、彼らが最も生きたかった証であり、その行為を通じて彼らは再びこの世に現れることができるのです。

物語の終盤に差し掛かると、今まで散りばめられていた全ての謎が一気に解き明かされ、伏線が収斂していきます。中でも特に感動的なのは、五山の送り火がよく見える建勲神社での朽木と多聞の対話です。このシーンで、多聞は朽木に「みんな……生きたかったんやろな?」と、戦争で命を落とした若者たちの無念を代弁するような問いかけをします。

さらに彼は「なあ、朽木。俺ら、ちゃんと生きとるんかな?」と、現代を生きる私たちにも深く響く、普遍的な問いを投げかけるのです。この問いかけは、戦争で命を落とした若者たちの「無念」を現代の生者たちがどのように受け止め、彼らの分まで「ちゃんと生きる」べきかという、重くも示唆に富んだテーマを浮き彫りにします。

多聞のこの問いかけは、物語の個人的な出来事を普遍的な人間の存在論的問いへと昇華させています。これは、戦争という特定の歴史的悲劇を超え、全ての読者に対し、与えられた命の尊さ、そして過去の犠牲の上に成り立つ現在の生の意味を深く考えさせる力を持っていると感銘を受けました。この問いかけは、物語の感情的な頂点であり、読後感を決定づける最も重要なメッセージであり、作品が文学として持つ普遍的な価値を示していると言えるでしょう。

五山の送り火は、お盆の終わりに祖先の霊を送る京都の伝統行事であり、この物語の結末に置かれることで、過去の霊魂と現代の生者が交錯する様を象徴的に描いています。この壮大で幻想的な情景は、朽木と多聞の目頭を熱くさせ、読者の胸にも深く迫る感動を与えます。

五山の送り火は、単なる背景描写ではなく、物語のテーマを凝縮した極めて重要な象徴です。これは、お盆の終わりに祖先の霊を送る儀式であり、物語の中で「帰ってきた」若者たちの魂を送り出す、あるいは彼らへの敬意を示す最終的な場面として機能します。この伝統行事と物語の結末を重ねることで、生と死、過去と現在が交錯する万城目学さんの世界観が最も美しく、そして切なく表現されていると感じました。

彼らが毎年お盆に野球をしに帰ってくるという描写は、死者と生者の間に存在する見えない絆と、歴史の記憶を継承し、過去の犠牲を忘れないことの重要性を強調しています。彼らの帰還は、単なる幽霊話ではなく、鎮魂と追悼の儀式としての意味合いを帯びています。

この小説は、単なるファンタジーや歴史物語に留まらず、戦争の理不尽な悲劇、若くして失われた青春、そして現代を生きる私たちが「生きる」ことの意味を深く問いかける作品です。沢村栄治をはじめとする若者たちの「無念」は、現代を生きる私たちに、与えられた命をどう全うすべきか、そして過去の犠牲の上に成り立つ現在をどう生きるべきかという重い問いを投げかけるのです。

万城目学作品の最大の魅力は、現実世界にわずか1割の非現実、すなわち「この世にいない人」を登場させ、それが主人公と共に走ったり野球をしたりするという、その絶妙なバランス感覚にあると作者自身が語っています。この手法により、物語は決して嘘臭くならず、読者はまるで自分がその場にいて体験しているかのような感覚に陥ります。

作者自身が語る「9割は現実、非日常や非現実なことは1割で書いている」という創作哲学は、彼の作品がなぜこれほどまでに読者の心を掴むのかを説明する鍵です。この絶妙なバランスが、超常現象を「嘘臭く」させず、むしろ「リアルな京都らしさ」を感じさせる要因となっていると深く納得しました。

「本当にあるかもよ、ここ、京都だし」という読者の声が示すように、彼の描く世界では、不思議な出来事が日常の延長線上に自然に存在し、読者を物語の中にすっと引き込む抗しがたい力があります。このリアリティとファンタジーの融合こそが、万城目学文学の真髄であると断言できます。

万城目学さんの多くの作品と同様に、本作も京都を舞台としています。京都という古都が持つ歴史の奥行き、街の雰囲気、夏の暑さや冬の寒さといった細部の描写は、9割が手つかずの現実として描かれ、物語に圧倒的な説得力とリアリティを与えています。京都が単なる背景ではなく、物語の重要な要素として機能している点は、万城目学作品全体に共通する特徴です。

京都の「通り」や「暑さ寒さ、街の雰囲気」といった具体的な描写が、物語のリアリティを担保しつつ、同時に「この世のものではないものの影」がよぎる場所として、非現実の侵食を許容する土壌となっているのです。京都は、歴史の記憶を内包し、「念」が宿る場所として、過去と現在を繋ぐ役割を担っており、その多層的な意味合いが物語に深い奥行きを与えていると感じます。

作者自身が京都大学に在学し、実際に御所グラウンドでソフトボールをプレーした実体験が、この物語のベースとなっていることは特筆すべき点です。これにより、物語は単なるフィクションを超え、作者の個人的な記憶と京都の歴史が融合した、深みのある作品となっています。

京都にひっそりと眠る「念」や「無念」を描くという作者の意図は、この街が持つ独特の空気感と、過去の出来事が現代にも影響を及ぼすというテーマを見事に表現しており、京都という場所自体が、物語の重要な「登場人物」として機能していると言えるでしょう。

まとめ

万城目学さんの「八月の御所グラウンド」は、京都の夏の日常に潜む非日常、特に戦争によって断ち切られた若者たちの「無念」と、野球への尽きせぬ情熱を巧みに描き出した、心揺さぶられる作品でした。主人公・朽木が友人の多聞に誘われ、謎めいた草野球大会「たまひで杯」に参加する過程で、彼は伝説の投手・沢村栄治をはじめとする、若くして戦死した学生たちの魂と出会うことになります。

彼らが毎年お盆の時期に現れ、野球をすること自体が、失われた青春を取り戻し、未練を晴らすための神聖な儀式として描かれている点が、非常に印象的です。この設定が、物語に深い情緒と、どこか温かい奇跡のような感覚を与えています。

物語は、作者自身の京都での実体験と、京都という古都が持つ歴史的・文化的な深みを背景に、現実と非現実が絶妙に融合した万城目学さんならではの世界観を構築しています。特に、五山の送り火の情景の中で交わされる朽木と多聞の対話は、死者の「生きたかった」という切なる願いと、現代を生きる私たちが「ちゃんと生きる」ことの意味を深く問いかけます。

この作品は、単なるファンタジーを超え、戦争の悲劇、失われた可能性、そして記憶の継承という普遍的なテーマを感動的に提示し、読者の心に深い余韻を残す文学作品として、多くの人に読んでもらいたい一冊です。