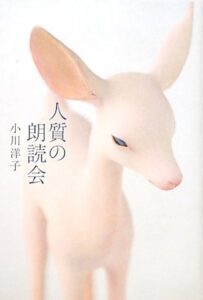

小説「人質の朗読会」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「人質の朗読会」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

この物語は、小川洋子さんの作品の中でも、特にその構成の巧みさと静かな感動で知られています。最初に悲劇的な結末が明かされるという、普通ならありえない手法で始まります。しかし、それゆえに私たちは、物語の別の側面に深く心を寄せることができるのです。なぜ彼らは死ななければならなかったのか、ではなく、彼らがどのように生きたのか、という問いに。

この記事では、まず物語の骨子となる部分を紹介します。どのような状況で、何が起こったのか。その上で、物語の中心となる八つの朗読、そして最後の九つ目の朗読について、私の心に響いた部分を詳しく語っていきます。物語の核心に触れる重大なネタバレを含みますので、もしご自身で真っ白な気持ちで読みたい方は、ここから先はご注意ください。

それでも、この物語が持つ静かで力強いメッセージは、あらすじやネタバレを知っていても、いえ、知っているからこそ、より深く胸に染み入るはずです。死者の声に耳を澄ませるという、特別な読書体験があなたを待っています。それでは、一緒に物語の世界へ入っていきましょう。

「人質の朗読会」のあらすじ

物語は、南米の辺境の地で起こった痛ましい事件のニュースから始まります。日本人観光客7名と添乗員の合計8名が、反政府ゲリラによって拉致され、山奥の小屋に監禁されてしまうのです。外部との連絡も途絶え、ただ時間だけが過ぎていく絶望的な状況。人質たちの心身は極限まで追い詰められていきます。

監禁生活は100日を超え、世間の関心も薄れ始めた頃、事態は最悪の結末を迎えます。政府の特殊部隊による救出作戦が強行されますが、これが裏目に出てしまうのです。追い詰められたゲリラはダイナマイトを爆破。この爆発により、人質8名は犯人たちと共に全員命を落とした、という事実が冒頭で語られます。

事件から2年後、事態は思わぬ方向へ動きます。人質の監禁されていた小屋から、音声を記録した一本の磁気テープが発見されたのです。それは、国際赤十字が差し入れた救急箱に仕掛けられていた盗聴器が偶然記録したものでした。テープに残されていたのは、犯人たちの会話ではありませんでした。

そこに記録されていたのは、人質たちが自らの心を保つために始めた「朗読会」の音声だったのです。ラジオ局の記者がこのテープの存在を知り、犠牲者たちが確かに人間として生きていた証を世に伝えたいと、遺族の許可を得てラジオ番組として放送することを決意します。この小説は、そのラジオ番組の放送内容を書き起こした、という体裁で進んでいきます。

「人質の朗読会」の長文感想(ネタバレあり)

この『人質の朗読会』という物語を読み終えた時、私はしばらく動くことができませんでした。心の中に、静かで、しかしどこまでも深い余韻が広がっていたからです。物語は、人質全員が死亡するという衝撃的な結末から始まります。この大胆な「ネタバレ」こそが、この作品を唯一無二のものにしていると私は感じます。私たちは結末を知っているからこそ、彼らの生死を追いかけるのではなく、彼らが死を前にして何を語ったのか、その声に静かに耳を傾けることになるのです。

ラジオ番組のパーソナリティが語りかけるように、物語は進みます。これから放送するのは、亡くなった人々の声です、と。私たちはラジオの前の聴衆と同じ立場で、暗闇の中から聞こえてくる、か細くも確かな声に耳を澄ませます。それは、読むという行為が、そのまま追悼の儀式になるような、とても厳かで神聖な体験でした。

最初の朗読者は、インテリアコーディネーターの女性でした。彼女が語るのは、少女時代に出会った鉄工所の工員の話です。火花を散らす溶接の光を「世界を創造するための道具」だと教えてくれた工員。彼女は怪我をした彼のために、木の枝で杖を作ってあげます。そして何年も後、彼女自身が交通事故で足を失いかけた時、夢の中にあの工員が現れ、美しい火花で彼女の足を「溶接」してくれるのです。このささやかな善意が時を超えて自分を救うという物語に、私は人間関係の不思議な環を感じずにはいられませんでした。見返りを求めない優しさが、巡り巡って自分に返ってくる。それは、絶望的な状況にいる彼女が、最後に思い出したかった希望の光景だったのかもしれません。

次に語られる「やまびこビスケット」の話も、心に深く刻まれています。調理専門学校の教授だった女性が、若い頃に働いていたビスケット工場での思い出を語ります。彼女の仕事は、ベルトコンベアを流れるアルファベットのビスケットから、欠けた不良品を取り除くこと。そして、誰からも嫌われている潔癖症の大家の老婆と、その「出来損ない」のビスケットを黙って一緒に食べる、奇妙な交流。この不完全なものたちへの愛情、社会の隅でひっそりと交わされる言葉にならない心の通い合いが、たまらなく愛おしく感じられました。完璧ではないもの、欠けているものの中にこそ宿る美しさがある。その静かな語りは、人として扱われない極限状況への、ささやかな抵抗のようにも聞こえました。

作家の男性が語る「B談話室」は、少し毛色の違う、しかしやはり「語り」そのものをめぐる物語です。彼が偶然迷い込んだ公民館の談話室。そこで彼は、存在しない「危機言語」について即興で語り、それが真摯に受け入れられるという不思議な体験をします。彼はその場所に安らぎを見出し、フィクションが真実として受け入れられる空間での体験が、自分を作家にしたのだと結論づけます。これは、まさに彼らが今置かれている状況そのものを映しているように思えました。監禁されている彼らが語る物語は、過去の「真実」ですが、それを語り、皆で聴くという行為は、絶望的な現実の中に「B談話室」のような聖域を作り出す試みだったのではないでしょうか。物語ることで、彼らは現実を超えていたのです。

ぬいぐるみデザイナーの男性が語る「冬眠中のヤマネ」も忘れられません。彼が中学生の頃に出会った、片目がない、奇妙なぬいぐるみばかりを売る老人。その老人との、言葉では説明できない不思議な友情。祭りの日に、痩せた老人を背負って無我夢中で神社の石段を駆け上がった記憶。この物語には、社会の物差しでは測れない、個人的で深い絆が描かれています。なぜ彼が死を前にしてこの老人のことを思い出したのか。それは、損得や常識を超えた場所で結ばれた魂の繋がりこそが、人生を支える本質的なものだと、彼が感じていたからではないでしょうか。

工場経営者の青年が語る「コンソメスープ名人」の話は、息を呑むほどの美しさに満ちていました。少年時代、留守番をしている彼のもとへ、隣家の娘が「台所を貸してほしい」と訪ねてきます。そして彼は、彼女が完璧な黄金色のコンソメスープを作り上げるまでの一部始終を、魔法でも見るかのように見守るのです。ありふれた台所が、彼女のひたむきな集中力によって、神聖な儀式の場へと変貌していく。この描写は圧巻でした。一つのことに全霊を傾ける人間の姿の気高さ。暴力がすべてを支配する空間で、彼は、人間の丁寧な営みがいかに尊いものであるかを、その記憶をもって証明しようとしたのかもしれません。

夫と死別した女性が語る「やり投げの青年」の話は、静謐な祈りのような物語です。彼女は退屈な通勤電車で出会った青年を衝動的に追いかけ、誰もいない陸上競技場で、彼が黙々と槍を投げる姿を一日中眺めます。助走、投擲、空に描かれる槍の放物線。その反復される完璧な動作に、彼女は心を奪われます。そこには何の生産性も、意味もありません。ただ、美しい光景があるだけです。しかし、この記憶こそが彼女の心を支える聖域となった。人生には、理由などなくとも、ただその美しさだけで魂を救ってくれる一瞬があるのだと、この物語は静かに教えてくれました。

通訳として参加していた若い女性の「死んだおばあさん」という話は、奇妙で、少し考えさせられる物語でした。彼女は人生で何度も、初対面の男性から「あなたは、僕の死んだおばあさんにそっくりだ」と言われ続けるのです。彼女は、望んだわけでもないのに、見知らぬ人々の失われた愛する者の記憶を宿す「器」となってしまう。この数奇な運命は、彼女たちが置かれた状況と重なります。彼ら人質は、政治的な理由で拉致され、個人の尊厳を奪われた「記号」のような存在にされてしまいました。しかし彼女の物語は、個人が他者の記憶を背負うことの不思議さと重みを語ることで、人間一人ひとりが持つ物語の複雑さを静かに主張しているようでした。

最後に朗読したのは、アルバイトの若い男性です。彼の話は「花束」。紳士服店でのアルバイト最終日、常連客だった葬儀屋の男性から大きな花束をもらう。その葬儀屋は、故人を新しいスーツで送るという土地の風習のために、スーツを大量に買っていく客でした。死にまつわる仕事への感謝として贈られた、美しくも持て余す花束を抱えて家路につく。ただそれだけの情景が語られます。これは、彼がまさに直面している「死」を、非常に穏やかに、日常の延長線上にあるものとして見つめているように感じられました。彼の朗読は、まるで自らの死を静かに受け入れるための、儀式のようでした。

これら八つの物語に共通しているのは、人生の忘れられない記憶の相手が、家族や恋人ではなく、名も知らぬ他人や、少し変わった隣人であるという点です。鉄工所のおじさん、嫌われ者の大家、やり投げの青年。利害関係のない、偶然の出会いの中にこそ、人生を変えるほどの純粋な感動や発見が隠されている。小川洋子さんは、そうした奇跡のような瞬間を丁寧にすくい上げて見せてくれます。

そして、彼らが語る物語の内容そのものが、究極の「抵抗」であったことに気づかされます。彼らは、自分たちを非人間的な暴力の駒として扱うゲリラに対し、怒りや憎しみを語りません。そうではなく、コンソメスープの輝きや、ビスケットの欠片、槍が空を切る音といった、個人的で、非政治的で、静かな美に満ちた記憶を語るのです。それは、どんな暴力も奪うことのできない、自分たちの内にある人間性の豊かさと尊厳を、静かに、しかし断固として主張する行為だったのです。

この物語の構成が本当に見事なのは、九つ目の物語があることです。最後の語り手は、人質ではありません。彼は、人質たちが監禁されていた小屋の音声を、盗聴器で聴いていた現地の特殊部隊の通信兵なのです。彼こそが、人質たちの声が届いた、たった一人の「誠実な聴き手」でした。彼は事件後、自分が聴いた声への応答として、自らの物語を語り始めます。

彼が語るのは、幼い頃に見た「ハキリアリ」の行列の記憶です。自分の体よりも大きな葉の欠片を、一匹一匹が「聖なる供物」のように運び、黙々と、延々と緑の川のように進んでいく。彼は、テープ越しに聴いた人質たちの姿を、このハキリアリの行列に重ね合わせます。「自らの体には明らかに余るものを掲げながら…これが当然の役目であると、皆がよく知っている。…そのようにして人質は、自分たちの物語を朗読した」と。

このハキリアリのイメージが提示された瞬間、私は鳥肌が立ちました。人質たちのささやかで個人的な物語が、一つにつながり、大きな意味を持つ、途方もない営みへと昇華された瞬間でした。彼らの声は、決して無駄ではなかった。それは暗闇に消えたのではなく、一人の青年の心に確かに届き、彼の記憶を呼び覚まし、彼を新たな語り手へと変えたのです。物語が、人質たちの死という沈黙では終わらず、声を受け継いだ者によって新たな物語が生まれるという希望で締めくくられることに、深い感動を覚えました。

『人質の朗読会』は、未来を奪われた人々が、過去の記憶を語ることで、いかにして自らの存在を肯定し、この世に痕跡を残そうとしたかの記録です。それは、壮大な英雄譚ではありません。むしろ、取るに足らないと見過ごされがちな、ささやかな瞬間にこそ、人生の本当の価値が宿っているのだと教えてくれます。「未来がどうあろうと決して損なわれない過去」の記憶。それを言葉にし、分かち合うこと。

そしてこの物語は、語ることと同じくらい、聴くことの尊さを教えてくれます。朗読の合間に響く、人質たちの「慎み深い拍手」。そして、通信兵の人生を変えた、真摯な傾聴。物語は、受け止めてくれる「聴き手」がいて初めて完成するのです。私たちがこの本を読むという行為もまた、彼らの声を受け止める「聴き手」になることであり、この物語を完成させるための、最後の重要な役割を担っているのだと感じました。

陰鬱な設定と悲劇的な結末にもかかわらず、この物語は決して絶望の物語ではありません。むしろ、人間という存在そのものへの、深く静かな肯定に満ちています。絶対的な死を前にしても、人は自らの物語を語る。その静かでひたむきな行為は、祈りであり、暴力に対する最も気高い抵抗であり、死を超えて響き渡る魂の勝利宣言なのです。読み終えた後、心に残るのは爆発の閃光ではなく、自らの葉を運び続けるハキリアリの、決然として絶えることのない行列の光景でした。

まとめ

『人質の朗読会』は、物語を読むという行為の意味を、根底から問い直させてくれるような、特別な一冊でした。最初に結末という究極のネタバレを提示することで、私たちの意識を、死の運命から生の輝きへと向けさせてくれます。人質たちが語る八つの物語は、どれもが静かで、美しく、そして切ないものばかりです。

彼らが語るのは、決して特別な体験ではありません。名もなき人々とのささやかな交流や、心に焼き付いた美しい光景です。しかし、そうした個人的な記憶こそが、暴力によって奪うことのできない、人間の尊厳そのものであることを、この物語は静かに教えてくれます。語るという行為が、いかにして人を支え、魂を救う力を持つのかを、私たちは知ることになります。

そして、この物語が何より素晴らしいのは、最後に希望が示される点です。人質たちの声は、一人の「聴き手」の心に届き、新たな物語を生み出します。物語は継承されていく。この構造によって、彼らの死は決して無駄ではなかったのだと、私たちは救われた気持ちになるのです。まさにネタバレを知っているからこそ、その構造の美しさに感動できるのです。

悲しい物語でありながら、読み終えた後には、不思議な温かさと、人間への深い信頼感が心に残ります。人生で大切にすべきものは何かを、静かに考えさせてくれる物語です。忘れがたい読書体験を求めるすべての方に、心からお勧めしたい一冊です。