小説「中野のお父さんと五つの謎」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「中野のお父さんと五つの謎」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

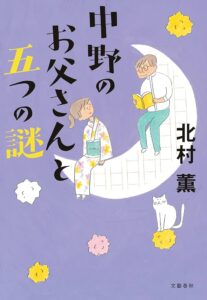

この物語は、人気シリーズ「中野のお父さん」の第四弾。出版社の文芸編集者として働く娘の美希が、仕事で出くわした文学にまつわる不思議な謎を、実家に住む博識な父親に相談し、見事に解き明かしてもらうという、心温まる連作短編集です。

今回も、夏目漱石から松本清張、芥川龍之介といった文豪たちにまつわる、興味深い五つの謎が提示されます。私たちが「常識」として知っている逸話の真偽や、名作に隠された知られざるエピソードなど、知的好奇心をくすぐられるテーマばかりが並びます。

この記事では、物語の魅力的な導入部分から、各謎の核心に迫る詳しい内容、そして読後感まで、たっぷりとご紹介します。文学の奥深さに触れる知的な喜びと、父と娘の愛情あふれるやり取りがもたらす安らぎを、ぜひ感じてみてください。

「中野のお父さんと五つの謎」のあらすじ

文宝出版に勤める編集者の田川美希は、快活で仕事熱心な女性。しかし彼女は、日々の業務の中で、時折ふと、文学史にまつわる不可解な事柄や、昔の作家にまつわる不思議な話に突き当たります。その真偽を確かめたくても、一筋縄ではいかない難問ばかりです。

そんな時、美希が頼りにするのが、中野の実家で暮らす父親です。定年を控えた現役の国語教師である父は、まさに「本の達人」。どんな難問を持ち帰っても、娘の話に静かに耳を傾け、その膨大な知識と深い洞察力で、謎の真相へと導いてくれるのです。

本作で美希が持ち込むのは五つの謎。夏目漱石の有名な逸話は本当なのか? 松本清張の名作はなぜ一部で厳しい評価を受けるのか? 池波正太郎の短編と落語の間に見られる差異は誰が施したのか? 昔の落語に出てくる奇妙な小物の正体とは? そして、芥川龍之介が処女作に込めた師への想いとは?

父と娘の食卓での何気ない会話から、知的な探偵劇の幕が上がります。美希が持ち込む現代の疑問と、父が解き明かす過去の真実。二人の対話を通じて、忘れられた文化や歴史の断片が、鮮やかに現代へと蘇っていくのです。

「中野のお父さんと五つの謎」の長文感想(ネタバレあり)

この本を読み終えたときの満足感は、極上の謎解きと、心温まる家族の物語を同時に味わったような、二重の喜びに満ちたものでした。単に知識を披露するのではなく、その知識に至るまでの過程、そしてその背景にある人々の想いを丁寧に描き出す筆致には、ただただ感嘆するばかりです。

物語の形式は、編集者である娘・美希が仕事でぶつかった「文学の謎」を、博覧強記の父に解き明かしてもらうというもの。この父娘の心地よい関係性が、物語全体の骨格となっています。娘が持ち込む謎は、専門的で少し難しいものもありますが、父娘の食卓での会話というフィルターを通すことで、私たち読者にも非常に分かりやすく、そして魅力的なものとして伝わってくるのです。

最初の謎は、夏目漱石が「I love you」を「月が綺麗ですね」と訳した、という有名な逸話の真偽を問うものです。多くの人が一度は耳にしたことがある、ロマンチックな伝説。しかし、お父さんの検証によって、この話が漱石自身の著作や書簡には一切見られない、後世に生まれた「都市伝説」であることが明かされます。

しかし、この話の本当の面白さは、単に「嘘だった」で終わらない点にあります。お父さんはさらに踏み込み、なぜこのような「神話」が生まれ、これほどまでに広く信じられるようになったのかを解き明かします。それは、この逸話が日本人の奥ゆかしい感性や美的感覚の理想像を完璧に体現しており、そこに漱石という偉大な名前が結びついたからだ、と。事実よりも、人々の集合的な願望が「真実」を創り上げていく過程が鮮やかに示され、物語の幕開けとして完璧でした。

次に挑むのは、松本清張の不朽の名作『点と線』を巡る謎です。社会派ミステリの金字塔とされながら、一部の本格ミステリのファンからは「失敗作」とさえ言われることがある、というのです。この評価のねじれに戸惑う美希に、お父さんは時代背景から解きほぐしていきます。

お父さんが指摘するのは、本格派が問題視した、犯行計画における「飛行機」という移動手段の盲点です。しかし、物語の核心はここから。清張自身もその弱点を認識していた可能性に触れ、この作品の真の革新性は、完璧なトリックではなく、刑事たちの地道で人間臭い「捜査のプロセス」を描き切った点にある、と結論づけます。

ある視点から見れば「手おくれ」に見える部分こそが、従来のパズル的なミステリから脱却し、社会と人間の現実を描くという新しい扉を開いたのだ、という解釈には、目から鱗が落ちる思いでした。一つの作品が、見る角度によって全く異なる価値を持つ。文学鑑賞の奥深さを改めて教えられた気がします。

第三の謎は、池波正太郎の短編「白波看板」が、昭和の名人・六代目三遊亭圓生によって落語として演じられた際の、言葉の「改変」に関するものです。この変更は、原作者である池波によるものか、それとも演者である圓生によるものか。美希の素朴な疑問から、深い芸道の世界が広がります。

お父さんの推理は、「書かれた文学」と「語られる芸」の本質的な違いに迫ります。そして、問題の改変が、文章としてではなく、高座での口演効果を最大限に高めるための、演者自身の工夫である可能性が極めて高いと結論づけるのです。

噺家は単なる朗読者ではなく、与えられた素材を自身の芸で作り変える共同創造者である、という視点は非常に刺激的でした。作家と演者の、互いを尊重しつつも異なる領域で芸を極める姿が目に浮かぶようで、日本の伝統文化への敬意が感じられる一編です。

四つ目の謎は、本書の中でも特に風変わりで、私の知的好奇心を最も刺激したものでした。久保田万太郎が、若き日の圓生の高座での間違いを指摘したという逸話に出てくる「十二煙草入れ」。この、今では誰も知らない品物の正体を探るのです。

お父さんの探求は、古語辞典や昔の風俗を描いた書物へと及びます。そしてたどり着いた結論は、驚くべきものでした。「十二煙草入れ」とは、工芸品ではなく、一枚の紙を折って作る、使い捨ての「紙製煙草ケース」だったのです。いわばペーパークラフトのようなもの。

だからこそ、実物が後世に残らず、その存在が忘れ去られてしまった。散らばった手掛かりから、失われた民衆のささやかな知恵を蘇らせる推理の過程は、まるで考古学者の発掘作業を見ているようで、胸が躍りました。知識の探求そのものが、これほど面白いエンターテインメントになるのかと、改めて感心させられました。

最後の謎は、芥川龍之介が、敬愛する師・夏目漱石への想いを、自身の第一創作集『羅生門』の「装丁」に、いかにして込めたのかを解き明かすものです。本そのものが、解読されるべき暗号として提示されるという、非常に文学的な謎解きです。

お父さんの導きで、美希と読者は大正時代のブックデザインの世界へといざなわれます。そして、芥川が本の表紙に、漱石が自身の著作で用いたのと同じ書家を起用していたという事実が明かされます。それは、師と弟子が本の「顔」の上で結びつく、静かで、しかし確かなオマージュだったのです。

用紙の色や質感、文字の配置といった、物質的な側面に込められた、亡き師への敬虔なメッセージ。扉に記された「夏目漱石先生の霊前に献ず」という言葉が、この視覚的な暗号を解く鍵であったことが示されたとき、深い感動を覚えました。作家の魂が、作品の内容だけでなく、その器である本そのものにも宿ることを教えてくれる、美しい締めくくりでした。

これら五つの物語を通して感じるのは、文学史や文化史というものが、決して退屈な暗記科目などではない、ということです。それは無数の謎と解釈に満ちた、生きた探求の対象なのです。「ある時代では当たり前のことも、残していかないと消えてしまう」という作中の言葉が、重く響きます。

そして、この知的な冒険が少しも堅苦しくならないのは、やはり美希とお父さんの存在あってこそ。娘の素朴な疑問を、父が愛情をもって受け止め、丁寧に解き明かす。その温かい関係性が、難解なテーマと読者の間にある壁を取り払い、物語に心地よい安らぎを与えてくれています。

『中野のお父さんと五つの謎』は、知的好奇心を満たしてくれる極上のミステリでありながら、同時に、家族の温もりを描いた優しい物語でもあります。読後には、きっと誰かに、本の話をしたくなる。そんな気持ちにさせてくれる、素晴らしい一冊でした。

まとめ

この記事では、北村薫さんの小説『中野のお父さんと五つの謎』について、詳しい物語の内容から結末に触れるかたちの所感までを綴ってきました。文学史に埋もれた五つの謎が、父と娘の心温まる対話を通じて鮮やかに解き明かされる様は、知的な興奮に満ちています。

夏目漱石の有名な逸話の真相から、芥川龍之介が処女作に込めた想いまで、一つ一つの謎解きが、私たちの「常識」を心地よく揺さぶってくれます。それは単なる豆知識の披露ではなく、物事の裏側にある人の想いや文化の在り方を探る、深い探求の旅でもあります。

この物語のもう一つの大きな魅力は、何と言っても美希とお父さんの関係性です。娘が持ち込む謎に真摯に向き合う父の姿、そして父を全幅の信頼を寄せる娘の姿は、読んでいて心が和みます。この二人の存在が、物語全体に温かい光を灯しているのです。

『中野のお父さんと五つの謎』は、文学が好きな方はもちろん、知的なパズルを楽しみたい方、そして心温まる物語を読みたい方、そのすべての方におすすめできる作品です。読めばきっと、本の世界の奥深さと、家族の温かさを再発見できるはずです。