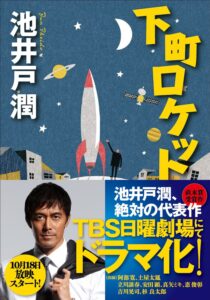

小説「下町ロケット」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。池井戸潤さんの代表作のひとつであり、多くの読者の心を掴んで離さない、熱い物語が繰り広げられます。夢を追うことの素晴らしさ、中小企業の底力、そして仲間との絆。読む者の魂を揺さぶる魅力が詰まった一冊と言えるでしょう。

小説「下町ロケット」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。池井戸潤さんの代表作のひとつであり、多くの読者の心を掴んで離さない、熱い物語が繰り広げられます。夢を追うことの素晴らしさ、中小企業の底力、そして仲間との絆。読む者の魂を揺さぶる魅力が詰まった一冊と言えるでしょう。

この物語は、宇宙への夢を諦めきれない元研究者の主人公が、父親から継いだ町工場を舞台に、様々な困難に立ち向かいながらロケット部品の開発に挑む姿を描いています。大企業からの圧力、資金難、社内の対立、そして裏切り。次々と押し寄せる試練に、主人公と社員たちはどのように立ち向かっていくのでしょうか。その過程には、手に汗握る展開と、胸が熱くなるような感動が待っています。

この記事では、物語の詳しい顛末や結末について触れつつ、私がこの作品から何を感じ、何を考えたのか、じっくりと語っていきたいと思います。読み応えのある内容を目指しましたので、すでに読まれた方も、これから読もうと考えている方も、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。

小説「下町ロケット」のあらすじ

宇宙科学開発機構の研究員だった佃航平は、ロケット打ち上げ失敗の責任を負い、家業の町工場「佃製作所」を継ぎました。精密機械の製造で業績を伸ばしていましたが、ある日突然、主要取引先から年間十億円もの取引打ち切りを宣告され、さらに銀行からの融資も難しくなり、会社は窮地に立たされます。追い打ちをかけるように、ライバル企業であるナカシマ工業から特許侵害で訴えられ、莫大な損害賠償を請求されてしまいます。これは中小企業にとって致命的な打撃であり、佃製作所はまさに崖っぷちに立たされました。

絶体絶命の状況の中、佃は元妻の紹介で凄腕の弁護士・神谷修一と出会います。神谷は佃製作所の技術力を見抜き、その可能性を信じます。彼の助言と卓越した手腕により、佃製作所は不利な状況を覆し、逆にナカシマ工業を特許侵害で訴え返すという大胆な策に出ます。法廷闘争は佃製作所に有利に進み、最終的には多額の和解金を得ることに成功。これにより、ひとまず経営危機を脱することができました。しかし、安堵したのも束の間、今度は日本の産業界を代表する巨大企業・帝国重工が佃製作所の持つバルブシステムの特許に目をつけます。

帝国重工は、悲願である純国産ロケット開発計画「スターダスト計画」を国家的なプロジェクトとして進めていました。しかし、その計画の成否を握る心臓部、水素エンジンに使われる高性能なバルブシステムの基幹技術に関する特許を、佃製作所が先に取得していたことが判明します。帝国重工の宇宙航空部部長であり、スターダスト計画の実質的な責任者である財前道生は、当初、豊富な資金力を背景に特許の買い取りを佃に持ちかけます。しかし、佃は技術者としてのプライドと、自社の技術で宇宙開発に貢献したいという強い想いから、この申し出を毅然と拒否します。代わりに、部品供給という形でロケット開発に直接協力したいと逆提案するのです。これは、一介の町工場にとっては、あまりにも大胆で、無謀とも思える挑戦でした。社内外からは多くの反対や懸念の声が上がります。

財前は、佃の熱意と佃製作所が持つ想像以上の技術力の高さに驚き、感銘を受けます。彼は帝国重工という巨大組織の中で、佃製作所の部品を採用するために奔走し始めます。しかし、その道のりは決して平坦ではありませんでした。財前の失脚を虎視眈々と狙うライバルの富山敬治らによる執拗な妨害工作や、大企業特有の縦割り組織の壁、前例主義といった様々な障壁が立ちはだかります。帝国重工が要求する品質テストは極めて厳格であり、佃製作所は何度も理不尽な要求や予期せぬトラブルに見舞われます。しかし、佃と佃製作所の社員たちは、決して諦めることなく、持てる技術と情熱の全てを注ぎ込み、これらの困難に一つ一つ立ち向かっていきます。幾多の危機を乗り越え、社員一丸となって奮闘した結果、ついに帝国重工の厳しい基準をクリアし、ロケット部品として正式採用を勝ち取るのです。

小説「下町ロケット」の長文感想(ネタバレあり)

池井戸潤さんの「下町ロケット」、読み終えてからしばらく経つのに、あの熱い感動が胸の中でまだ燃え続けているような、そんな感覚です。いやもう、本当に心を鷲掴みにされました。物語の世界に没入しすぎて、気がついたら窓の外が白んでいた…なんていう読書体験は、本当に久しぶりでしたね。主人公である佃航平社長、そして彼を支える佃製作所の社員たちの、決して折れない心と、日本のモノづくりを支える確かな技術への情熱に、何度も何度も目頭が熱くなりました。彼らの奮闘ぶりを見ていると、なんだか自分まで力が湧いてくるような、そんな不思議な感覚に包まれました。

物語の幕開けは、まさに四面楚歌、絶望的な状況からでしたよね。長年の大口取引先からの突然の契約打ち切り、それに伴う銀行の冷たい手のひら返し、そして追い打ちをかけるような競合大手からの特許侵害訴訟。中小企業が直面しうる経営上の危機が、これでもか、これでもかと佃製作所に降りかかってきます。特に、ナカシマ工業のやり方は、読んでいて本当に腹が立ちました。自社の利益のためなら、手段を選ばず相手を叩き潰そうとする。残念ながら、現実の世界でも、規模の大小を問わず、こうした話は後を絶ちません。佃社長が怒りに震え、「ふざけるな!」と心の中で叫ぶ気持ち、痛いほど伝わってきました。ここで描かれる中小企業の苦悩、資金繰りの大変さ、社員とその家族の生活を守らなければならないというプレッシャーは、非常に生々しく、リアルに感じられました。銀行に頭を下げ、資金調達に奔走する佃社長の姿には、経営者という立場の孤独と、その肩にのしかかる責任の重さがひしひしと伝わってきて、胸が締め付けられるようでした。

そんな暗闇の中に差し込んだ一筋の光、それが凄腕の知財専門弁護士、神谷修一の登場でした。彼の登場シーンは、まるで時代劇の助っ人のようで、閉塞感漂う物語の空気を一変させてくれました。彼の冷静かつ的確な分析力、豊富な経験に裏打ちされた法廷戦術、そして何よりも、佃製作所の技術力とその未来を信じる強い眼差し。彼との出会いがなければ、佃製作所はあっという間にナカシマ工業の策略に飲み込まれ、潰えていたかもしれません。不利な状況から一転、逆にナカシマ工業を知的財産権侵害で訴え返すという、大胆不敵な反撃プランには本当に驚かされましたが、それが功を奏し、形勢が一気に逆転していく展開は、読んでいて溜飲が下がる思いでした。まさに痛快無比。弱い立場にある者が、知恵と勇気で強大な相手に立ち向かい、一矢報いる。これこそが、多くの読者を惹きつける池井戸作品の大きな魅力の一つと言えるでしょう。

ナカシマ工業との裁判に勝利し、莫大な和解金を手にして経営危機を脱した佃製作所。しかし、ほっと一息つく間もなく、次なる大きな波が訪れます。それが、日本を代表する巨大企業、帝国重工との邂逅です。ここから物語は、町工場の存続というレベルを超え、日本の宇宙開発という、さらに壮大なスケールへと展開していきます。帝国重工という名前を聞けば、誰もが知る大企業。佃製作所のような中小企業にとっては、まさに雲の上の存在です。その巨大企業が、国家の威信をかけた純国産ロケット開発計画「スターダスト計画」の成否を左右する重要な部品の特許を、佃製作所が保有していることを知るのです。この、一見ありえないような設定が、物語を俄然面白くしていきますよね。

帝国重工側のキーパーソンとなるのが、宇宙航空部の部長、財前道生です。彼は当初こそ、大企業の幹部らしいエリート然とした、やや上から目線の態度で佃製作所に接します。しかし、佃社長の技術に対する純粋な情熱、利益よりも夢を追う真っ直ぐな姿勢、そして実際に佃製作所の工場を訪れ、そこで働く人々の熱意や、世界に通用するレベルの技術力を目の当たりにするうちに、彼の心は徐々に変化していきます。巨大な組織の一員としての論理と、一人の技術者としての良心との間で揺れ動き、葛藤する彼の姿は、非常に人間臭く、共感を覚えました。彼は単なる物語上の敵役ではなく、次第に佃たちの良き理解者となり、時には共に困難に立ち向かう共闘者となっていく。この財前というキャラクターの深みのある造形が、物語にリアリティと奥行きを与えていると感じます。彼のような人物が、どんなに大きな組織の中にもきっといるはずだと思わせてくれるだけで、なんだか少しだけ世の中に希望が持てるような気持ちになります。

一方で、財前の出世を妬み、彼の足を引っ張ろうとする富山敬治は、絵に描いたような「組織の嫌な奴」として描かれていますね。自身の保身と、ライバルを蹴落としてでも上に行きたいという歪んだ出世欲のために、平気で佃製作所を陥れようと様々な妨害工作を仕掛けてきます。彼のやり方は陰湿で執拗で、読んでいるこちらも「いい加減にしろよ!」と何度も拳を握りしめました。しかし、こうした分かりやすい敵役がいるからこそ、佃社長や財前部長たちの正義感や誠実さがより一層際立ち、物語がドラマチックに盛り上がるのでしょう。彼の存在は、同時に、大きな組織の中で正義や理想を貫くことの難しさ、そして時にはそれが歪められてしまう現実をも、私たちに突きつけているように感じました。

物語の大きな転換点であり、私が最も心を揺さぶられたのは、佃社長が帝国重工からの特許の売却やライセンス契約の申し出を断り、「部品供給」という、最も困難でリスクの高い道を選んだ場面です。目先の莫大な利益よりも、自分たちの手で作り上げた部品でロケットを宇宙に飛ばすという、長年の夢を実現させることを選ぶ。一経営者としては、あまりにも無謀で、危険な賭けに見えるかもしれません。実際、会社内部からも、経理部長の殿村さんをはじめ、多くの反対や心配の声が上がります。殿村さんの存在は、夢や理想だけでは会社は成り立たない、という厳しい現実的な視点を常に読者に示してくれます。彼の心配は、経営の安定を考えれば至極当然のことです。しかし、それでも佃社長は信念を曲げない。その揺るぎない熱意と、不可能に挑戦しようとする真摯な姿勢が、最初は懐疑的だったり、反発していたりした社員たちの心を、少しずつ動かし、一つにしていく。その過程は、本当に感動的でした。

特に印象に残っているのは、帝国重工から派遣されてきた審査チームが、佃製作所の工場や技術を小馬鹿にするような、傲慢な態度を取った後の、若手社員たちの奮起の場面です。当初は、リスクの大きい部品供給に反対していたメンバーも含めて、部署の垣根を越えて皆が一丸となり、プライドをかけて徹夜で帝国重工から突きつけられた課題をクリアしようと奮闘する。あの場面は、読んでいるこちらも胸が熱くなり、思わず「頑張れ!」と声をかけたくなりました。自分たちの仕事や技術に対する誇りを傷つけられた悔しさが、彼らの内に秘められたポテンシャルを一気に引き出したのでしょう。これぞ、日本の町工場の底力!技術者の意地!と快哉を叫びたくなりました。人は、理不尽な扱いに憤りを感じたり、本気で何かに打ち込む仲間の姿を目の当たりにしたりすると、心を突き動かされ、普段以上の力を発揮できるものなのだなと、改めて感じさせられました。

帝国重工が課す、世界水準の厳しい品質テストや性能試験を一つ一つクリアしていく過程は、技術的な専門用語が多く出てくるにも関わらず、それ以上に手に汗握るヒューマンドラマとして、ぐいぐいと引き込まれました。部品の納入遅延、予期せぬデータの異常値、そしてクライマックスの一つであるエンジン燃焼実験の失敗と、その原因究明。次から次へと襲いかかるトラブルやアクシデントに、ページをめくる手が止まらず、ハラハラドキドキし通しでした。特に、燃焼実験失敗の原因が、佃製作所のバルブではなく、帝国重工側のフィルターという部品の欠陥にあったことを、佃社長が徹夜で装置を分解・検証して突き止めるシーンは、彼の技術者としての執念と洞察力が光る、圧巻の場面でした。決して自分たちの技術に妥協せず、どんな困難な状況でも真実を諦めずに追求する姿勢。これこそが、佃製作所という会社の核であり、最大の強さの源泉なのだと感じました。

そして、物語はついに最終関門、帝国重工の絶対的なトップである藤間社長への最終プレゼンテーションへと至ります。この重要な場面で、佃社長の過去、彼がかつて宇宙科学開発機構の研究員としてロケット開発に携わり、打ち上げ失敗によって夢を絶たれたという挫折の経験と、それ故のロケット開発への人一倍強い、特別な想いが明らかになります。そして、奇しくもその打ち上げ計画の責任者こそが、若き日の藤間社長だったという、運命的な巡り合わせ。この過去の因縁と繋がりが、藤間社長の最終的な決断に大きな影響を与えるという展開は、実に見事な伏線回収であり、物語にさらなる深みと感動を与えています。藤間社長が、佃航平という名前を聞いて遠い過去の記憶を呼び覚まし、目の前にいる男の技術と情熱、そしてその夢の重さを理解し、最終的に佃製作所の部品採用を承認する。この瞬間は、読者として最高のカタルシスを感じずにはいられませんでした。どんなに大きな企業のトップであっても、元々は一人の技術者であり、夢を追う者の熱い気持ちを理解できる人間なのだと、どこか希望を感じさせてくれる、印象的な場面でした。

長い長い、苦難に満ちた道のりの末、ついに、佃製作所のバルブシステムが、帝国重工の純国産ロケット「セイレーン」の心臓部である水素エンジンに採用されることが正式に決定します。長年の夢が、現実のものとなった瞬間。佃製作所で開かれたささやかな祝勝会での、社員たちの弾けるような笑顔と喜びようは、読んでいるこちらも、まるで自分のことのように嬉しくなりました。ここまで、本当に様々な困難と、それを乗り越えるための苦闘がありましたからね。数々の理不尽な要求、妨害工作、資金難、そして仲間との衝突。それら全てを乗り越え、巨大企業にその技術力を認めさせ、そして何よりも、自分たちの手で作り上げた部品が、これから広大な宇宙へと旅立っていく。その達成感と喜びは、どれほど大きく、そして尊いものだったことでしょう。

物語のラストシーン、種子島宇宙センターから、佃製作所のバルブを搭載したロケットが打ち上げられる場面は、まさに感涙ものでした。発射場から少し離れた丘の上で、佃製作所の社員たちが、固唾を飲んでその瞬間を見守る中、ロケットがオレンジ色の炎を噴き上げながら、ゆっくりと、しかし力強く大地を離れていく。「信じよう!俺たちの技術を!」誰かが叫びます。そして、ロケットが無事に軌道に乗り、打ち上げ成功のアナウンスが流れた時の、佃社長の嗚咽。それは、これまでの苦労が全て報われ、最高の形で夢が成就した瞬間であり、日本のモノづくりの喜びと誇り、そして人間の持つ無限の可能性への感動が凝縮された、最高のクライマックスでした。まるで、自分もその場にいて、打ち上げの成功を共に喜び、感動の涙を流しているかのような、強烈な一体感を覚えました。あの、夜空を切り裂く一条の光のように力強く昇っていくロケットの光景は、きっと私の心の中に、いつまでも鮮やかに焼き付いていることでしょう。

この「下町ロケット」という物語全体を通して、私の心に最も強く響いたのは、やはり「夢」を持つことの素晴らしさと、「技術」に対する真摯な情熱、そして「仲間」との絆の大切さでした。佃社長は、決して完璧な経営者ではありません。むしろ、技術者としての理想やこだわりが強すぎて、時に経営判断としては非常に危うい、リスキーな選択をしてしまうこともあります。しかし、その損得を度外視した純粋なまでの夢と、自社の技術に対する絶対的な自信と愛情、そしてどんな困難にも屈しない真摯な姿勢が、周りの人々を惹きつけ、巻き込み、そして不可能と思われたことを次々と可能にしていく。その愚直なまでの姿に、私たちは心を打たれ、共感し、応援したくなるのだと思います。

また、佃製作所で働く社員たちの姿も、一人ひとりが非常に魅力的でした。開発部のリーダーである山崎さん、冷静沈着で現実的な経理部の殿村さん、若手のホープである立花くんや、最初は佃社長の方針に反発しながらも次第に熱意に感化されていく江原さんなど、個性豊かで人間味あふれる面々が、それぞれの持ち場、それぞれの立場で会社を支え、佃社長の途方もない夢を、いつしか自分の夢として共に追いかけていく。時には意見が激しくぶつかり合い、対立することもありますが、最終的には「良いものを作りたい」「ロケットを飛ばしたい」という一つの大きな目標に向かって、部署や立場の違いを越えて力を合わせる。その泥臭くも美しいチームワークの素晴らしさも、この作品の大きな魅力の一つだと感じます。特に、メインバンクからの出向という、いわば「外様」の立場でありながら、銀行の論理よりも佃製作所という会社と、そこで働く人々のために尽力する殿村さんの姿は、非常に印象的でした。組織の論理や自身の保身よりも、人間としての情や義理を重んじる。彼の誠実な存在は、ともすれば殺伐としがちな企業間競争の物語に、温かみと良心の光を灯していたように思います。

大企業と中小企業の対比も、実に鮮やかに、そして巧みに描かれていました。帝国重工のような巨大組織が持つ圧倒的な資金力、技術力、そしてその内部に存在する複雑な権力構造や意思決定プロセス。一方で、佃製作所のような中小企業ならではの、フットワークの軽さ、トップの意思決定の速さ、特定の分野における高度な専門技術へのこだわり、そして社長と社員の家族的な距離の近さ。どちらが絶対的に優れているとか、劣っているとかいう単純な二元論ではなく、それぞれの組織が持つ強みと弱み、そしてそこで働く人々の喜びや苦悩、葛藤といった人間ドラマが、非常にリアルに、そして多角的に描かれていたと感じます。そして、物語が最終的に私たちに示してくれるのは、企業の規模の大小や、持っている資金力の多寡ではなく、世界に通用する本物の技術力と、それを支える人間の情熱、そして決して諦めない強い心こそが、どんなに困難な状況であっても道を切り開き、未来を創造していくのだという、力強く、そして普遍的なメッセージでした。

もちろん、エンターテイメント小説として、物語の展開の中に、ややご都合主義的に感じられる部分や、あまりにもタイミング良く助け船が現れるような場面がなかったわけではありません。次から次へと訪れるピンチの連続ですが、その度に必ず誰かが手を差し伸べてくれたり、まるで奇跡のようなタイミングで事態が好転したり。しかし、それはむしろ、読者に夢と希望を与えるための、物語を面白くするための「仕掛け」なのでしょうし、むしろ、その「現実にはなかなか起こらないかもしれないけれど、それでも、こうあってほしい」と願わずにはいられないような展開が、私たち読者に明日への勇気と希望を与えてくれるのだと思います。厳しい現実社会の非情さや理不尽さを描き出しながらも、決して読後感が暗くならず、最後には必ず前向きな気持ちと、爽やかな感動を与えてくれる。これこそが、多くの人々を魅了してやまない、池井戸作品の真骨頂ではないでしょうか。

物語のエピローグ、ロケット打ち上げ成功の祝賀会の後、佃社長のもとに届く一通のメール。それは、かつて佃製作所を去った元社員、真野からのものでした。そこには、祝意と共に、佃製作所が開発したバルブシステムの新たな可能性、すなわち医療分野、特に人工心臓への応用という、驚くべきアイデアが示唆されています。これは、もちろん続編である「下町ロケット ガウディ計画」へと繋がる重要な布石であると同時に、佃製作所の挑戦がこれで終わりではなく、まだまだ続いていくこと、そして一つの技術が持つ可能性は決して一つではなく、様々な分野へと広がっていく無限のポテンシャルを秘めていることを示しています。一つの大きな夢を叶えた後も、決して立ち止まることなく、また新たな夢、新たな挑戦に向かって走り出す。その終わりなきフロンティアスピリットに、読者はこれからも期待し、佃製作所の未来を応援したくなるのでしょう。

「下町ロケット」は、単なる企業の成功物語や、技術開発のドキュメンタリーにとどまらず、厳しい現代社会で夢を追いかけることの意義、困難に立ち向かう勇気、仲間を信じ、支え合うことの大切さ、そして自分の仕事に誇りを持つことの尊さを、私たちに改めて教えてくれる、熱い人間賛歌、そして現代を生きるすべての人々への力強い応援歌だと感じました。読み終えた後、自分の仕事や、日々の生活に対するモチベーションが、心の底からふつふつと湧き上がってくるのを感じました。「よし、明日からまた頑張ろう!」そう素直に思わせてくれるような、力強いエネルギーと、清々しい感動に満ちた作品です。普段あまり小説を読まないという方にも、ぜひ手に取ってみてほしい。心からそう思える、素晴らしい一冊でした。

まとめ

小説「下町ロケット」は、夢と技術、そして人間の情熱が織りなす、読む者の心を激しく揺さぶる感動的な物語でした。かつて宇宙科学開発機構でロケット開発に携わった過去を持つ主人公・佃航平が、亡き父から継いだ東京都大田区の町工場「佃製作所」を舞台に、個性豊かな社員たちと共に数々の経営危機や技術的な困難を乗り越え、純国産ロケットの心臓部であるエンジン用バルブシステムの開発・供給という、壮大かつ困難な夢に挑む姿が、克明に描かれています。

物語は、大企業からの理不尽な取引打ち切りや特許訴訟、銀行の貸し剥がしといった中小企業が直面する厳しい現実から始まります。しかし、絶望的な状況に追い込まれながらも、佃社長と佃製作所の社員たちは決して諦めません。彼らが持つ世界レベルの高い技術力と、日本のモノづくりを支える職人としての誇り、そしてどんな逆境にも屈しない不屈の精神、さらには困難の中で育まれる仲間との強い絆を武器に、巨大な壁となって立ちはだかる大企業・帝国重工に敢然と立ち向かっていきます。その手に汗握る展開の連続と、胸が熱くなるような人間ドラマは、読者を強く引きつけます。

この物語は、中小企業の持つ底力や可能性、技術者たちの揺るぎないプライド、そして何よりも、年齢や立場に関係なく夢を追いかけることの素晴らしさを、力強く、そして感動的に描いています。読み終えた後には、目の前の困難に立ち向かう勇気と、明日への活力が湧いてくるような、そんな爽快感と深い感動を与えてくれる作品です。日々の仕事に奮闘するビジネスパーソンはもちろんのこと、何か大きな目標に向かって努力しているすべての人々の背中を、きっと力強く押してくれるはずです。多くの人に読んでいただきたい、心からそう思える傑作と言えるでしょう。