小説「リラ冷えの街」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「リラ冷えの街」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

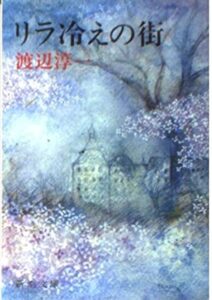

渡辺淳一が1971年に発表した長編「リラ冷えの街」は、作者のその後の執筆活動を決定づける重要なテーマを内包した、初期の代表作として知られています。この作品は、札幌の美しい四季を背景に、ある一組の男女の破滅的な愛の軌跡を描き出しているのです。

物語の始まりは、人工授精という「冷酷なめぐり合わせ」に端を発しており、それが二人の関係に根本的な「冷たさ」を宿らせています。まさに、愛や情熱といった人間的な繋がりを介さない、非人格的な医療行為から全てが派生していくのです。

本作は、後に何度も描かれることになる作者の医学的な背景や複雑な男女関係の探求、そして強迫的な愛と男性のエゴがもたらす破壊的な力といった要素が凝縮されており、多くの読者に強い印象を残しています。

小説「リラ冷えの街」のあらすじ

「リラ冷えの街」は、北海道大学植物園に勤める植物病理の研究者である有津京介と、夫と死別した未亡人である宗宮佐衣子の出会いから物語が始まります。有津は札幌に妻子を持つ身ですが、東京出張からの帰路、羽田空港で「宗宮佐衣子」という名を耳にします。

その名は、彼が医学生時代に精子提供のドナーとなった際、本来知るはずのない提供相手の女性の名前でした。約10年間記憶の片隅にあったその名との偶然の再会は、有津の中に抑えがたい好奇心と執着を掻き立てていくのです。この瞬間、二人の関係は、互いの魅力ではなく、男の一方的な生物学的関心から狂い始めます。

有津は電話帳などを駆使して佐衣子の住まいを突き止め、妻子ある身でありながら彼女の生活に踏み込んでいきます。二人の関係を決定的に深めるのは、佐衣子の息子・紀彦の存在です。有津は紀彦の顔に自身の面影を見出し、これを「運命」の証と確信します。

紀彦を「仲立ちとして」、有津は佐衣子との関係を正当化し、二人の不倫関係は札幌市内や支笏湖といった北海道の美しい自然を舞台に、秘密裏に、そして激しく深まっていくのです。

小説「リラ冷えの街」の長文感想(ネタバレあり)

渡辺淳一の1971年の長編「リラ冷えの街」は、その後の作者の文学的テーマを確立した、まさに記念碑的な作品と言えるでしょう。この物語は、人工授精という、人間的な情動を伴わない「冷酷なめぐり合わせ」から始まる男女の愛の破滅的な軌跡を、札幌の四季という美しい背景のなかで克明に描き出しているのです。

物語の根底には、その始まり方そのものに「冷たさ」が通奏低音のように存在しています。主人公である有津京介と宗宮佐衣子の関係は、愛や情熱といった人間的な接触を一切介さない、非人格的な医療行為から派生しているのですね。この無菌室のような始まりは、後に燃え上がる情熱とは対照的に、関係性の本質的な欠陥を最初から予兆させているように感じられます。

有津京介は北海道大学植物園に勤務する植物病理の研究者であり、札幌に妻と家庭を持つ既婚者です。彼の性格は、読者の多くが指摘するように、自己中心的で性的なエゴイズムに貫かれています。一方の佐衣子は、物語の開始時点で夫と死別した未亡人であり、約10年前に人工授精によって生まれた息子・紀彦と暮らしています。彼女の物語は、有津との関係によってもたらされる心の安らぎへの渇望と、その破滅的な結末との間で引き裂かれる葛藤の記録として読めるでしょう。

二人の運命が狂い始めるのは、有津が東京出張からの帰路、羽田空港で札幌行きの便を待っている場面からですね。そこで彼は、空席待ちの乗客を呼び出すアナウンスで「宗宮佐衣子」という名前を耳にします。それは、彼が医学生時代に精子提供のドナーとなった際、本来知るはずのない、提供相手の女性の名前だったのです。約10年間、彼の記憶の片隅にあり続けたその名前との偶然の再会は、有津の中に抑えがたい好奇心と執着を掻き立てます。この瞬間、二人の関係は、相互の魅力からではなく、一人の男の抽象的で生物学的な関心から、決定的な方向に動き始めるのです。

空港での偶然の出会いをきっかけに、有津の佐衣子に対する執着は行動へと移されていきます。彼は当時の時代の産物である電話帳などを駆使して札幌市内に住む彼女の居場所を突き止め、接触を図ります。妻子ある身でありながら、彼はためらうことなく未亡人である佐衣子の生活に踏み込んでいくのですね。

二人の関係を決定的に深める役割を果たすのが、佐衣子の息子・紀彦の存在です。有津は紀彦の顔に自分自身の面影を見出し、それを自分と佐衣子を結びつける「運命」の証と確信するのです。彼にとって紀彦は、自らの遺伝子の具体的な証明であり、取り戻すべき生物学的な遺産であったと言えるでしょう。この息子を「仲立ちとして」、有津は佐衣子との関係を正当化し、逢瀬を重ねていくのですね。

二人の不倫関係は、札幌市内や支笏湖など、北海道の美しい自然を舞台に、秘密裏に、そして激しく深まっていきます。渡辺淳一の筆致は、登場人物の心理の移ろいを克明に捉えていると感じます。有津の所有欲は、家庭を顧みない「本当の愛」という自己正当化の論理へと昇華されていくのです。

一方、佐衣子は一度肉体関係を結んだ後、理性的には拒絶しようとしながらも、「一度開いた体を容易に閉じることが出来なくなる女の不思議」という心理状態に陥り、心身ともに有津から離れられなくなっていく様子が描かれます。この小説の際立った特徴は、不倫という道徳的な退廃と、背景となる札幌の自然の清澄な美しさとの鮮烈な対比にあるでしょう。厳しい冬の雪景色から、有津の職場である北大植物園に訪れる生命力あふれる春の息吹まで、札幌の四季の移ろいが叙情豊かに描かれています。この自然の美しさは、二人の「現代の愛」が内包する「虚しさ」と醜さを一層際立たせる効果を持っているように感じられます。

有津の行動を深く分析すると、彼の佐衣子への接近は、純粋な恋愛感情というよりも、自己愛的な「奪還計画」としての側面が浮かび上がってきます。彼の情熱は、佐衣子という一人の女性に向けられているのではなく、自らの生物学的な痕跡を宿す「母」という役割に向けられているように見えます。複数の読者や分析が指摘するように、有津の行動は極めて身勝手な男性本位のファンタジーであると言えるでしょう。ある分析では、たとえ人工的な手段であっても、自らの精液を女性の体に注ぎ込む行為は、男性の支配欲や所有欲を強烈に満たすものだと考察されています。有津の執着が、自分に似た息子・紀彦の存在を知ったことで決定的に燃え上がったという事実は、この解釈を裏付けるものです。彼の目的は、佐衣子を愛することではなく、彼女を介して自らの分身である息子を所有することにあったのですね。この不倫は、彼が不在であった息子の誕生譚に、自らをロマンチックな征服者として遡及的に挿入するための装置であり、その過程で佐衣子という人間は完全に手段化されているように映ります。

二人の密やかな情事は、やがて破滅的な現実を突きつけます。有津の無責任さ、すなわち避妊を怠った結果、佐衣子は彼の子を身ごもるのです。この妊娠という現実は、彼らの不倫という名のファンタジーを根底から揺るがすことになります。新たな子供の誕生は、祝福されるべき生命の到来ではなく、有津の安定した家庭生活を脅かす破局的な厄介事として立ち現れるのです。

物語のクライマックスは、有津の冷酷な反応によってもたらされます。彼は生まれてくる子供の存在を断固として拒絶し、佐衣子に対して執拗に堕胎を強要します。彼の論理は徹頭徹尾、自己保身に基づいています。妻と別れ、家庭を壊す気など毛頭ない彼にとって、佐衣子への「愛」は自らの安楽な生活よりも明らかに劣後するものであったことが示されます。この要求に直面し、佐衣子は深刻な精神的混乱に陥ります。彼女は有津の利己主義の本質と、二人の関係の絶望的な未来を直視せざるを得なくなるのです。この堕胎は、物語の悲劇的な転換点となり、彼女の肉体と精神に癒しがたい傷を残します。

この堕胎という行為こそ、物語のテーマを最も鮮明に暴き出す核心部分であると言えるでしょう。それは有津という人物の偽善性と、二人の関係の根源的な虚無を白日の下に晒します。かつて、何の責任も伴わない無菌室で生まれた生物学上の息子(紀彦)の存在に執着した男が、自らの情熱的な行為から生まれた子供を、責任が伴うという理由で暴力的に拒絶するのです。この一点において、彼の感情が父性や絆ではなく、結果を伴わない支配のファンタジーであったことが証明されます。彼が口にした「愛」は、不倫を正当化するための自己中心的な物語に過ぎなかったのですね。堕胎はファンタジーが崩壊し、有津の冷たい利己主義と佐衣子の絶望という現実だけが残る瞬間であり、二人の「愛」そのものの死を意味するのです。

堕胎という癒しがたい傷は、二人の間に決定的な感情の亀裂を生みます。燃え上がった情熱は完全に消え去り、その後に残ったのは冷たく荒涼とした沈黙だけでした。もはや彼らの逢瀬に、かつての甘美さはなく、ただ痛みを伴うのみとなります。有津の安逸のために自らの一部を犠牲にすることを強いられた佐衣子は、悲劇的な形で状況を達観し、彼の身勝手な本質を悟るのです。一部の読者は、このトラウマから生まれた絶望が、皮肉にも彼女の「自立」への第一歩となったと解釈しています。

関係の終焉は、劇的な対立によってではなく、もはや何も残されていないという静かな相互認識によって訪れます。二人はきっぱりと、そして永遠に別れることになります。この最後の別れの場面は、札幌でリラ(ライラック)の花が満開となる5月下旬から6月にかけて設定されています。それは一年で最も美しい季節であると同時に、時折、不意に寒さがぶり返す時期でもあるのです。

小説のタイトル「リラ冷え」は、この物語全体を貫く最も強力なメタファーとして機能しています。この言葉は、もともと俳人の榛谷美枝子の句「リラ冷えや睡眠剤はまだきいて」に由来し、渡辺淳一がこの句に感銘を受けて小説の題名としたことで、広く知られるようになり、やがて季語として定着したものです。リラ冷えとは、ライラックが咲き誇る初夏に訪れる、予期せぬ寒の戻りを指す北海道特有の気候現象なのですね。

この言葉は、二人の関係の軌跡そのものを象徴していると言えるでしょう。甘い香りを放つリラの満開は、彼らの不倫が最も激しく燃え上がった短い期間を。そして、その美しい季節に不意に訪れる「冷え」は、堕胎によってもたらされた感情の死と、関係の冷え切った結末を示しているのです。目の前には花の美しさが広がっているにもかかわらず、肌を刺すような寒さが支配する。それは、美しい思い出の残骸の中で、しかし取り返しのつかない冷たい虚無感に包まれた登場人物たちの心象風景と完全に重なるように描かれています。

したがって、このタイトルは単なる情景描写ではありません。それはこの小説の主題そのものなのです。二人の愛の物語が、リラの季節のように、一時の陶酔的な美しさを持ちながらも、本質的には脆く、予期せぬ冷酷な現実によって打ち砕かれ、後には深い失望と癒えることのない肌寒さだけが残るという、特定の「現代の愛」の形態を完璧に要約していると言えるでしょう。このタイトルは、物語の象徴的な構造を解き明かし、その哀切で荒涼とした結末を予感させる文学的な鍵として機能しているのです。

「リラ冷えの街」は、1970年前後という昭和の時代の価値観を色濃く反映している点も注目されます。佐衣子にみられる受動的な態度や、有津の疑いようのない家父長的な思考は、現代の読者にとっては違和感を覚えるかもしれません。物語が、女性の心身の痛みを男性主人公の利己的な欲望の物語に従属させる「男性ファンタジー」であるという批判は、今日的な視点からは避けがたいものでしょう。

しかし、そうした問題含みの人間関係にもかかわらず、本作が時代を超えて読者を惹きつける最大の要因は、その卓越した舞台描写にあるのではないでしょうか。渡辺淳一による札幌と北海道の自然に対する詳細かつ叙情的な描写は、単なる背景にとどまらず、物語のもう一人の登場人物として機能していると感じられます。

本作の文学的価値は、この自然界の循環する崇高な美しさと、人間ドラマの直線的で破壊的、そして究極的には卑俗な本質との間に生み出される、強力な弁証法にこそ見出されるのです。美しい風景は登場人物たちの行動を浄化するのではなく、むしろ彼らを告発するように描かれています。その美しさとの対比によって、彼らの利己的な行動は一層悲劇的に、そして彼らの「愛」は一層空虚に映し出されるのです。雪が解け、花が咲き、季節が巡るという自然の永遠で非道徳的なサイクルは、束の間燃え上がり自滅していく不倫の情熱と鮮烈なコントラストをなします。この対比構造こそが、本作を単なる通俗的なメロドラマの域から引き上げ、「現代の愛の虚しさ」についての痛切な哲学的瞑想へと昇華させていると言えるでしょう。これこそが、「リラ冷えの街」が現代日本恋愛小説の系譜において、重要な一作として記憶される理由なのだと思います。

まとめ

渡辺淳一の「リラ冷えの街」は、人工授精という非人間的な出会いから始まり、破滅へと向かう男女の愛の物語を、札幌の美しい自然を背景に描いた作品です。有津の自己中心的なエゴイズムと佐衣子の葛藤、そして息子・紀彦の存在が、二人の関係を深く決定づけていきます。

物語の核にあるのは、有津の無責任な行動が引き起こす佐衣子の妊娠と、彼による冷酷な堕胎の強要という悲劇的な展開です。この出来事が、二人の「愛」の虚無性を白日の下に晒し、関係の決定的な破綻へと繋がっていくのですね。

そして、物語全体を象徴するのが「リラ冷え」というタイトルです。ライラックが咲き誇る美しい季節に訪れる不意の寒さは、一時的な情熱と、その後に残る癒えない冷たさ、そして虚無感を完璧に表現しています。このタイトルこそが、現代の愛の脆さと本質的な空虚さを主題として際立たせていると言えるでしょう。

1970年代の価値観を反映しつつも、自然の美しさと人間ドラマの対比によって、作品は単なるメロドラマを超えた深遠な考察へと昇華されています。「リラ冷えの街」は、渡辺淳一文学の主要なテーマを確立した、読み応えのある一冊です。