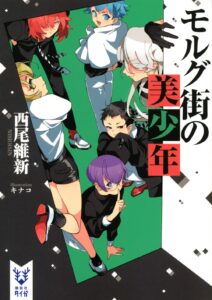

小説「モルグ街の美少年」のあらすじを物語の結末に触れつつ紹介します。長文の読後の所感も書いていますのでどうぞ。この物語は、美少年探偵団が挑んだ数々の事件の中でも、これまで語られることのなかった特別な一編として、私たち読者の前に差し出されたアンコールのような作品です。彼らのきらびやかな活躍の記録に、なぜこの事件だけが秘められていたのか、その理由にも触れながら物語の核心へと迫ります。

小説「モルグ街の美少年」のあらすじを物語の結末に触れつつ紹介します。長文の読後の所感も書いていますのでどうぞ。この物語は、美少年探偵団が挑んだ数々の事件の中でも、これまで語られることのなかった特別な一編として、私たち読者の前に差し出されたアンコールのような作品です。彼らのきらびやかな活躍の記録に、なぜこの事件だけが秘められていたのか、その理由にも触れながら物語の核心へと迫ります。

物語の語り手は、美少年探偵団の一員であり、「美観のマユミ」として知られる瞳島眉美。彼女の視点を通して、私たちは「ショートケーキ館」と名付けられた奇妙な建築物で起こる、美しくも不可解な謎に満ちた事件へと誘われます。そこには、建築家自身の歪んだ美学と、解き明かされることを待つ五つの密室が存在しました。

この記事では、まず「モルグ街の美少年」がどのような物語であるか、その詳しい流れを追いかけます。美少年探偵団のメンバーたちが、それぞれの個性を輝かせながら、どのようにして難解な謎に立ち向かっていくのか、その活躍ぶりを具体的にお伝えできればと思います。そして、物語の細部に隠された仕掛けや、登場人物たちの心の動きについても深く掘り下げていきます。

さらに、物語を読み終えた後に感じたこと、考えさせられたことを、物語の結末にも触れながら詳しく述べていきたいと思います。西尾維新先生ならではの言葉選びの妙や、読者の予想を裏切る展開の面白さ、そして物語全体を貫く「美」というテーマについて、私なりの解釈を交えながら、その魅力をお伝えします。この作品が持つ独特の世界観を、少しでも感じ取っていただけましたら幸いです。

小説「モルグ街の美少年」のあらすじ

美少年探偵団の語られざる事件が、今、明かされます。この物語は、かつて瞳島眉美が探し求めた星の捜索や、指輪学園を救った戦いの後、しかし記録からは抜け落ちていた一挿話として位置づけられています。語り部である眉美自身が、アニメ化に合わせてこの未公開事件を語るという、西尾維新作品らしい遊び心に満ちた形で物語は始まります。

新たな依頼を持ち込んできたのは、指輪学園中等部一年生の少女、大紬麦。彼女は、行方不明になった祖父である建築家、大紬海兵を捜してほしいと探偵団に懇願します。海兵は「異端の建築家」として知られ、特に密室構造の設計に情熱を燃やす人物でした。彼が築いた「ショートケーキ館」という建物が、今回の事件の舞台となります。

海兵は失踪直前、「私は密室の中の密室で死にたい」という奇妙な言葉を孫娘に残していました。この言葉の意味とは何なのでしょうか。ショートケーキ館は星型の特異な構造を持ち、その内部には海兵が設計した五つの「美しい」密室が存在します。各密室には、死体を模した蝋人形が一体ずつ置かれ、探偵団を待ち構えています。

美観のマユミこと瞳島眉美、団長の美学のマナブこと双頭院学、東西東西のナガヒロこと咲口長広、美食のミチルこと袋井満、美脚のヒョータこと足利飆太、そして美術のソーサクこと指輪創作。六人の美少年たちは、それぞれの美点を活かし、これらの密室の謎に挑みます。

五つの密室はそれぞれ「力学」「心理学」「生物学」「音楽」「無学」というテーマを持っていました。探偵団は、海兵が仕掛けた巧妙なトリックを一つずつ解き明かし、彼の真意に迫っていきます。それは、海兵自身の「密室の中の密室で死にたい」という願望に至るための壮大な序章であり、彼が世界に示した最後の挑戦状でもありました。

全ての謎を解き明かした探偵団が辿り着いたのは、ショートケーキ館の中央、まさに海兵が希求した「密室の中の密室」。そこで彼らは海兵と対峙し、彼の真の目的と、彼が探偵団に託した想いを知ることになります。そして、物語は眉美の未来からの追憶と共に、ある「喪失」の影を匂わせながら、静かに幕を閉じます。

小説「モルグ街の美少年」の長文感想(ネタバレあり)

小説「モルグ街の美少年」を読み終えた今、心に残るのは鮮烈な「美」の記憶と、どこか切ない余韻です。美少年シリーズの番外編的な位置づけでありながら、この作品はシリーズの核となるテーマを凝縮し、私たち読者に新たな驚きと感動を与えてくれました。瞳島眉美の語りによって明かされる「語られなかった事件」は、まさにアンコールと呼ぶにふさわしい、きらびやかで、そして少しほろ苦い物語でした。

物語の導入から引き込まれるのは、西尾維新先生ならではの軽快な筆致と、登場人物たちの生き生きとした会話です。眉美がこの物語を語るに至った経緯自体がメタ的な仕掛けとなっており、読者は最初から西尾維新ワールドの心地よい罠にはまっていく感覚を覚えます。大紬麦という新たな依頼者の登場、そして彼女の祖父である「異端の建築家」大紬海兵の存在が、すぐに物語の中心へと私たちを導きます。「密室の中の密室で死にたい」という海兵の不可解な言葉は、強烈な印象と共に、これから始まる謎解きの壮大さを予感させました。

事件の舞台となる「ショートケーキ館」の描写は、その名の甘美さとは裏腹に、星型という奇抜な構造と、内部に隠された五つの密室という設定だけで、読者の好奇心を強く刺激します。建築構造そのものが謎解きの一部となるというアイデアは、ミステリ好きにはたまらない魅力でしょう。そして、それぞれの密室に置かれた蝋人形は、不気味さを演出しつつも、どこか芸術的な雰囲気を醸し出しており、海兵の歪んだ美学を象徴しているようでした。

美少年探偵団のメンバーたちが、それぞれの得意分野を活かして密室の謎に挑む姿は、読んでいて実に小気味よいものでした。双頭院学の冷静な分析と指揮、咲口長広の言葉の力、袋井満の食に関する該博な知識、足利飆太の身体能力、指輪創作の芸術的センス、そして瞳島眉美の類稀なる観察眼。彼らの個性がぶつかり合い、協力し合うことで、一見不可能に見える謎が解き明かされていく過程は、エンターテインメントとして非常に高い完成度を誇ります。

五つの密室、「力学」「心理学」「生物学」「音楽」「無学」は、それぞれが独創的なトリックとテーマ性を有していました。「力学の密室」では、巧妙な物理トリックが用いられ、海兵自身を模した蝋人形が「被害者」として登場することで、読者は最初のミスディレクションに誘われます。「心理学の密室」は、人間の心の隙を突く知的な仕掛けが印象的でした。物理的な証拠だけでなく、被害者の心理状態までもがトリックの一部となる構成は、西尾維新先生の真骨頂と言えるでしょう。

「生物学の密室」では、毒蛇という自然界の要素が計画的な殺人(的状況)の道具として用いられ、その意外性に唸らされました。「音楽の密室」は、個人的に最も「殺意の高さ」を感じさせられた密室です。美しい音楽が凶器へと変わるというアイデアは、美と死が隣り合わせにあるという本作のテーマを象徴しているかのようでした。目に見えない音波による犯行は、密室の不可解さを一層深め、読者の想像力をかき立てます。

そして最後の「無学の密室」。この密室は、これまでの四つの密室とは趣が異なり、物理的なトリックの解明というよりも、海兵からのメッセージを読み解くことが求められました。過去の未解決事件を模した蝋人形たちは、海兵の複雑な内面と、彼が抱える秘密を示唆しており、物語に深みを与えています。この密室の解明には、専門知識ではなく、洞察力や直感が試されるという点が興味深く感じられました。

全ての密室の謎が解かれた後、探偵団が辿り着く「密室の中の密室」での大紬海兵との対峙は、物語のクライマックスです。ここで明かされる海兵の真意は、多くの読者の予想を裏切るものであったのではないでしょうか。「死にたい」という彼の言葉の裏に隠されていたのは、孤独な芸術家の魂の叫びであり、自らの美学を理解してくれる他者を求める切実な願いでした。彼が仕掛けた壮大な謎解きは、実は美少年探偵団という最高の観客であり、批評家を待ち望んでいたが故のパフォーマンスだったのです。

特に、双頭院学の声、そして彼の持つ「美学」が海兵の心を動かす場面は、非常に印象的でした。力ではなく、言葉でもなく、ただ存在する「美」そのものが、頑なだった心を溶かすという展開は、美少年探偵団という存在の本質を見事に描き出しています。海兵が自ら死を選ぶのではなく、その場所で天寿を全うすることを選ぶという結末は、一種の救いであり、読者に安堵感と共にあたたかい感動を与えてくれます。これこそが西尾維新先生の描く「実に気持ちのいい変化球」であり、「意外性の感動」なのでしょう。

物語のエピローグで、語り手である瞳島眉美が未来の時点からこの事件を回想するという形式は、物語全体にノスタルジックな雰囲気を添え、深い余韻を残します。そして、そこで示唆される「とある喪失」。具体的に誰の何を指すのかは明言されませんが、札槻嘘の存在を想起させるこの記述は、読者の胸をしめつけます。美少年探偵団の輝かしい冒険の日々も、永遠に続くわけではないという現実、そして避けられない別離の予感が、物語の読後感をより一層ほろ苦く、心に残るものにしています。

この「喪失」の示唆は、華やかな謎解きの物語に、時間の流れという普遍的なテーマと、人間の感情の機微という深みを与えています。どんなに美しい瞬間もいつかは過ぎ去り、記憶となる。そして、語りという行為そのものが、その記憶を留め、変化を受け入れていくための手段であるかのように感じられました。眉美がこの「語られなかった事件」を今になって語る理由も、もしかしたらその「喪失」と無関係ではないのかもしれない、と想像を巡らせてしまいます。

「モルグ街の美少年」というタイトルは、エドガー・アラン・ポーの古典的名作へのオマージュであると同時に、ミステリというジャンルそのものへの西尾維新先生の挑戦状のようにも感じられます。古典的な密室ミステリの様式を踏襲しつつも、そこに独自の「美学」とキャラクターの魅力を融合させ、全く新しい物語を構築する。その手腕にはただただ脱帽するばかりです。

この作品を通じて強く感じたのは、やはり「美」という概念の多層性です。登場人物たちの外見的な美しさ、行動の美学、言葉の美しさ、そして謎解きの論理的な美しさ。さらには、大紬海兵の歪んだ美意識や、彼が創造した密室の建築的な美、蝋人形の芸術性まで。あらゆる「美」が物語の中に散りばめられ、それぞれが響き合い、作品全体を彩っています。瞳島眉美が語る夢と現実の諦念に関する言葉も、この「美」というテーマと深く結びついており、読者に哲学的な問いを投げかけているように感じました。

西尾維新先生の作品の魅力は、一言では語り尽くせません。独特の言葉遊び、ウィットに富んだ会話劇、奇想天外な設定、そして魅力的なキャラクターたち。本作「モルグ街の美少年」は、それらの要素が見事に融合し、読者を飽きさせないエンターテインメントとして昇華されています。シリーズのファンはもちろんのこと、初めて美少年シリーズに触れる読者にとっても、その世界観に引き込まれること間違いなしの一冊と言えるでしょう。

この物語は、単なる謎解きの面白さだけではなく、登場人物たちの成長や、彼らの絆の深さをも感じさせてくれます。そして、未来からの視点が加わることで、一過性の事件ではなく、彼らの人生における重要な記憶として、この物語が位置づけられていることがわかります。読者は、美少年探偵団と共に謎を追い、そして彼らの未来に思いを馳せることで、より深くこの物語を味わうことができるはずです。

最後に、この作品が「アンコール」として提示された意味を改めて考えると、それはファンへの感謝であると同時に、美少年探偵団の物語がまだ終わらないことの宣言でもあるように感じられます。語られなかった事件があるように、これからも彼らの新たな活躍が描かれるかもしれないという期待を抱かせてくれる、そんな希望に満ちた読後感でした。

まとめ

小説「モルグ街の美少年」は、美少年探偵団の「語られなかった事件」を描いた、まさにファン待望の一作です。語り手である瞳島眉美の視点を通して、私たちは奇妙な建築家・大紬海兵が仕掛けた「ショートケーキ館」の五つの美しい密室の謎に挑むことになります。それぞれの密室は独創的な仕掛けに満ちており、美少年探偵団のメンバーたちが個性を発揮してそれらを解き明かしていく過程は圧巻です。

この物語の魅力は、巧妙なミステリとしての面白さはもちろんのこと、西尾維新先生ならではの軽快な言葉遊びや、魅力的なキャラクターたちの掛け合いにあります。そして、物語全体を貫く「美」というテーマが、作品に深みと独特の雰囲気を与えています。異端の建築家・大紬海兵の歪んだ美学と、彼が本当に求めていたものが明らかになるクライマックスは、読者の心を揺さぶるでしょう。

さらに、物語の結末では、未来の瞳島眉美の視点から「とある喪失」が示唆され、切ない余韻を残します。それは、美少年探偵団の輝かしい日々も永遠ではないことを予感させると同時に、彼らの物語が読者の心の中で生き続けることを示しているかのようです。華麗な謎解きと、少しほろ苦い青春の記憶が交差する、忘れがたい読書体験となるでしょう。

「モルグ街の美少年」は、美少年シリーズの入門編としても、またシリーズを追いかけてきた読者への贈り物としても、十分に楽しめる作品です。西尾維新先生が織りなす唯一無二の世界観と、美少年探偵団のきらめくような活躍を、ぜひ堪能していただきたいと思います。きっと、あなたも彼らの「美」の虜になるはずです。

兎吊木垓輔の戯言殺し-724x1024.jpg)

青色サヴァンと戯言遣い-722x1024.jpg)

赤き征裁vs橙なる種-728x1024.jpg)

十三階段.jpg)

.jpg)

.jpg)

曳かれ者の小唄-721x1024.jpg)