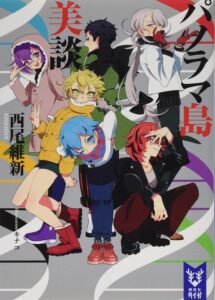

小説「パノラマ島美談」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。西尾維新先生が紡ぐ「美少年シリーズ」の第五作目にあたるこの物語は、読者を美しき謎の世界へと誘います。江戸川乱歩先生の有名な作品へのオマージュを感じさせるタイトルからして、期待が高まりますよね。

小説「パノラマ島美談」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。西尾維新先生が紡ぐ「美少年シリーズ」の第五作目にあたるこの物語は、読者を美しき謎の世界へと誘います。江戸川乱歩先生の有名な作品へのオマージュを感じさせるタイトルからして、期待が高まりますよね。

物語の語り手は、美少年探偵団の一員となった少女、瞳島眉美(どうじま まゆみ)です。彼女の「美観のマユミ」としての特別な視点を通して、私たちは事件の深層に触れていくことになります。美少年探偵団のメンバーたちが持つ、それぞれの「美」も、この物語を彩る重要な要素となっています。

本作の舞台となるのは、謎めいた芸術家が隠れ住む孤島。そこで探偵団は、奇妙な挑戦を受けることになります。この記事では、その島の秘密と、そこで繰り広げられる探偵団の活躍、そして物語の結末にまで触れていきます。彼らがどのように謎を解き明かし、何を見つけるのか、その過程をじっくりと追体験していただければ幸いです。

読み終えた後に抱いた、私の個人的な思いや解釈も、できる限り詳しくお伝えしたいと考えています。この作品が持つ独特の雰囲気や、登場人物たちの魅力、そして物語に込められた深いテーマについて、一緒に考えていければ嬉しいです。それでは、しばしお付き合いくださいませ。

小説「パノラマ島美談」のあらすじ

物語は、美しき少年たちで構成される謎の集団「美少年探偵団」が、ある人物からの招待を受けるところから幕を開けます。招待主は、かつて彼らが通う私立指輪学園で美術教師をしていたものの、学園を追われた過去を持つ芸術家、永久井こわ子(とわい こわこ)。彼女は現在、とある孤島で隠遁生活を送っており、その存在自体が多くの謎に包まれています。

美少年探偵団のメンバーは、団長の双頭院学(そうとういん まなぶ)をはじめ、副団長の咲口長広(さきぐち ながひろ)、不良ながら料理番の袋井満(ふくろい みちる)、陸上部エースの足利飆太(あしかが ひょうた)、そして美術の天才である指輪創作(ゆびわ そうさく)。そして、本作の語り手であり、「美観」の持ち主である瞳島眉美も彼らと行動を共にします。彼らは「美しくあること」を信条とし、校内の様々なトラブルを解決してきました。

永久井こわ子からの招待は、五泊六日の冬季合宿という名目でした。探偵団が到着した野良間島(のらまじま)は、彼女自身が創り上げたとされる人工の楽園であり、島全体が彼女の芸術作品とも言える場所です。そこでこわ子は、探偵団に対して一つの挑戦を提示します。それは、島内に点在する鳥の名を冠した五つの館に展示されているという、五つの『見えない絵』をすべて鑑賞することでした。

この奇妙な挑戦を達成すれば、特別な報酬が与えられると示唆されます。しかし「見えない絵」とは一体何なのでしょうか。それは文字通り目に見えないのか、それとも何か特殊な方法でしか認識できない芸術作品なのか。探偵団のメンバーは、それぞれの才能と美的感覚を駆使して、この謎に挑むことになります。限られた時間の中で、彼らは個別に行動し、各館の秘密を探ります。

最初の四つの館では、従来の絵画の概念を覆すような、型破りな芸術が彼らを待ち受けます。語り手である眉美は、各メンバーと共にこれらの謎に立ち向かい、その過程で彼らの個性や能力、そして互いの絆がより深く描かれていきます。それぞれの館で提示される「絵」は、知性や五感、そして固定観念からの脱却を求める、こわ子ならではの仕掛けに満ちていました。

そして物語は、第五の館、最後の「見えない絵」の発見へと向かい、クライマックスを迎えます。そこで明らかになるのは、これまでの館という物理的な枠組みを超えた、島全体、あるいはこわ子が仕組んだ体験そのものに関わる壮大な真相でした。探偵団は全ての謎を解き明かし、永久井こわ子の真意に辿り着くことができるのでしょうか。そして、この島での経験は、彼らに何をもたらすのでしょうか。

小説「パノラマ島美談」の長文感想(ネタバレあり)

小説「パノラマ島美談」を読み終えて、まず心に深く刻まれたのは、そのタイトルに込められた巧みな仕掛けと、物語全体を貫く「美」への探求でした。江戸川乱歩先生の傑作『パノラマ島奇談』を彷彿とさせるこの題名は、単なる模倣に留まらず、乱歩作品が持つグロテスクさや倒錯的な世界観を、「美談」へと昇華させようとする西尾維新先生の野心的な試みを感じさせます。物語の語り手である瞳島眉美の視点を通して、私たちは奇妙で美しい島で繰り広げられる出来事を目撃し、その中で「美とは何か」という問いに静かに向き合うことになります。

物語の中核を成すのは、何と言っても個性豊かな美少年探偵団の面々です。団長にして「美学のマナブ」こと双頭院学。彼のカリスマ性と美への絶対的な追求は、探偵団の活動理念そのものです。そして、「美声のナガヒロ」咲口長広は、その弁舌で交渉事をスムーズに進め、「美食のミチル」袋井満は、見た目の不良っぽさとは裏腹に、仲間たちの胃袋と心を満たします。彼の作る料理は、まさに芸術品と言えるでしょう。

さらに、「美脚のヒョータ」足利飆太は、天使のような容姿と驚異的な身体能力で、物理的な困難を突破する原動力となります。そして、寡黙な天才芸術家、「美術のソーサク」こと指輪創作。彼の芸術的才能は、事件解決においてしばしば決定的な役割を果たします。最後に、本作の語り手であり、私たち読者の目となる「美観のマユミ」瞳島眉美。彼女の類稀な視力と美的感覚は、他のメンバーとは異なる角度から謎に光を当て、物語に深みを与えています。彼ら六人が揃ってこそ、美少年探偵団なのです。

彼らが招待される野良間島は、まさに永久井こわ子という芸術家の創造物であり、彼女自身の「パノラマ」と呼ぶべき場所です。この島が単なる舞台装置ではなく、こわ子の芸術哲学を体現した巨大なインスタレーションであるという事実は、物語を読み解く上で非常に重要です。彼女の「地水火風木、すべてがわたしのアートを際立たせるための装置でしかない」という言葉は、その壮大なスケールと、自然さえも自らの表現に取り込もうとする芸術家のエゴイズム、あるいは純粋な情熱を示しています。

永久井こわ子という人物もまた、強烈な印象を残します。指輪学園を「追放された」過去、そして「指名手配中」という不穏な噂。しかし、物語を通して見えてくる彼女の姿は、決して単純な悪人や狂人ではありません。ある種の純粋さを持ち、自らの美学に忠実に生きる芸術家であり、同時に、かつての教え子たちである美少年探偵団の成長を願うような、複雑な愛情を秘めた人物のようにも感じられます。「きちんとした永久井先生なりの考えがあって、子供たちを思うことも出来るいい先生だな」という感想を抱く読者がいるのも頷けます。

島で提示される「五つの見えない絵」という謎は、本作の大きな魅力の一つです。この「見えない」という言葉が実に巧みで、それは物理的な不可視性だけを指すのではなく、固定観念を打ち破り、新たな視点や解釈、体験を通じて初めてその本質が「見える」芸術作品であることを示唆しています。これは、美少年シリーズ特有の、美意識を試すような知的な遊戯であり、読者もまた探偵団と共に頭を悩ませることになるでしょう。報酬として示唆される「美術室の鍵」も、彼らの拠点に関わる象徴的なアイテムとして興味を引きます。

五泊六日の合宿期間中、探偵団は個別行動を余儀なくされますが、これが結果として各メンバーの個性や能力、そして眉美との関係性を深く掘り下げる効果を生んでいます。特に、普段は寡黙な指輪創作が、ある館の探索中に眉美を親しみを込めて「まゆ」と呼ぶ場面は、彼の内面の変化や眉美への信頼を示す印象的なシーンとして、多くの読者の心に残ったのではないでしょうか。こうしたキャラクター同士の細やかな心の動きを描き出すのも、西尾維新先生の筆致の妙と言えるでしょう。

最初の四つの館で提示される「見えない絵」は、それぞれが異なるアプローチで「芸術」の概念に挑戦しています。それは伝統的な絵画ではなく、むしろ体験型アートやコンセプチュアル・アートに近いものであり、眉美の「美観」と知性が試されます。ある謎はパズル的な要素を含み、またある作品は鑑賞者の能動的な関与を求めるものであったりと、読者も一緒に考え、驚かされる仕掛けに満ちています。これらの「絵」は、単に見つける対象ではなく、特定の思考法や身体的体験を通じて初めてその意味が明らかになる、まさに「解き明かす」べき芸術なのです。

そして、物語は第五の館、最後の「見えない絵」で衝撃的なクライマックスを迎えます。多くの読者が指摘するように、「最後は館以外が特殊というオチ」という結末は、それまでの館という物理的な枠組みを鮮やかに裏切り、芸術の定義そのものを拡張するものでした。この構成は、まさに叙述トリックのような巧妙さであり、永久井こわ子の芸術家としてのスケールの大きさと、美少年探偵団を試す意図の深さを感じさせます。島全体、あるいはこの合宿という体験そのものが、最後の「芸術作品」だったのかもしれません。

では、永久井こわ子が美少年探偵団を招待し、このような手の込んだ挑戦を仕掛けた真の目的は何だったのでしょうか。それは単なる知的なゲームや、自らの芸術作品を披露したいという自己満足だけではなかったように思えます。彼女は、多様な美的感覚を持つ美少年探偵団という、類稀な感受性の持ち主たちによって、自らの芸術が体験され、解釈されることを望んでいたのではないでしょうか。そして、元教師として、彼らの知的好奇心や美的感受性を刺激し、型破りな方法で「芸術とは何か、美とは何か」という問いを投げかけることで、彼らの成長を促そうとしたのかもしれません。

本作『パノラマ島美談』は、物語全体を通して、美と芸術の多面的な定義を探求しています。美は視覚的なものに限定されず、概念的なもの、体験的なもの、そして時には刹那的なものとしても立ち現れます。「世にも美しい「館」」と表現される舞台装置は、単なる背景ではなく、それ自体が芸術作品として機能し、登場人物たち、そして読者の認識に変容を迫ります。この作品を読むことは、私たち自身の美意識や芸術観を揺さぶり、新たな発見を与えてくれる体験となるでしょう。

物語の終盤、美少年探偵団は全ての謎を解き明かし、永久井こわ子の挑戦を成就させ、野良間島を後にします。そして、エピローグで描かれるのは、遥か先の未来から、とある喪失を経た後の眉美が、この島での出来事を回想する姿です。この未来の視点からの締めくくりは、一夏の冒険譚に深い余韻と、どこか切ない哀愁を与えています。パノラマ島で体験した強烈な芸術と、そこで育まれた仲間たちとの絆が、彼女の人生に永続的な影響を与えたことが静かに伝わってきます。

この「とある喪失」という言葉は、読者に様々な想像を巡らせます。美少年探偵団という、ある意味で完璧で美しい存在が、永遠にその形を保ち続けるわけではないという現実を示唆しているのかもしれません。それは西尾維新作品にしばしば見られる、軽やかな物語の奥に潜む、一種のビターさや哲学的な問いかけとも受け取れます。美しさや若さの儚さ、そして変化していくことの必然性を感じさせ、物語にさらなる奥行きを与えています。

また、本編とは別に収録されている巻末の特別短編「白髪の名探偵」も、ファンにとっては嬉しいおまけと言えるでしょう。ここで登場する「白髪の名探偵」とは、西尾維新先生の別シリーズ「忘却探偵シリーズ」の主人公、掟上今日子であるとされています。彼女がこの『パノラマ島美談』の世界にどのように関わるのか、あるいは全く別の独立したエピソードなのか、詳細は実際に読んで確かめていただきたいですが、こうした作品間のクロスオーバーも西尾作品の大きな楽しみの一つです。美少年探偵団の美学とは異なるアプローチで謎に挑むであろう彼女の姿を想像するのも一興です。

『パノラマ島美談』は、芸術、知覚、そして美という普遍的なテーマを、孤島でのスリリングな謎解きと個性的なキャラクターたちの交流を通して鮮やかに描き出した、「美少年シリーズ」の中でも特に印象深い一作と言えるでしょう。江戸川乱歩へのオマージュという出発点から、西尾維新先生ならではの独創的な世界観へと昇華させ、「奇談」を「美談」として再構築する試みは見事に成功しています。美とは何か、芸術とは何かという根源的な問いを、エンターテイメントとして昇華させたこの物語は、きっと多くの読者の心に、美しい残響を残すはずです。

まとめ

ここまで、西尾維新先生の小説「パノラマ島美談」の物語の筋書きや結末に触れつつ、私なりの解釈や読み解きを詳しくお伝えしてきました。美少年探偵団が挑む「見えない絵」の謎、そしてその背景にある芸術家・永久井こわ子の壮大な計画は、読者を最後まで惹きつけてやまない魅力に満ちています。

この物語の核心は、やはり「美」とは何か、そして「芸術」とは何かという問いかけにあると感じます。それは固定されたものではなく、見る者の視点や解釈、体験によって変化しうる流動的なものとして描かれています。探偵団のメンバーそれぞれが持つ異なる「美」の形も、その多様性を象徴しているかのようです。

瞳島眉美という語り手の存在も、この物語に特別な深みを与えています。彼女の純粋な「美観」を通して語られる出来事は、時に鋭く、時に瑞々しく、私たち読者を物語の世界へと強く引き込みます。彼女の成長や、仲間たちとの絆の深まりも、見逃せないポイントの一つです。

もしあなたが、美しい謎解きや、個性的な登場人物たちが織りなす人間ドラマ、そして「美」というテーマに思索を巡らせるような物語をお探しなら、「パノラマ島美談」はきっと心に残る一冊となるでしょう。読後には、きっとあなた自身の「美」に対する考え方が、少し豊かになっているかもしれません。

曳かれ者の小唄-721x1024.jpg)

赤き征裁vs橙なる種-728x1024.jpg)

.jpg)

青色サヴァンと戯言遣い-722x1024.jpg)

兎吊木垓輔の戯言殺し-724x1024.jpg)

.jpg)

十三階段.jpg)