小説「トパーズ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「トパーズ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

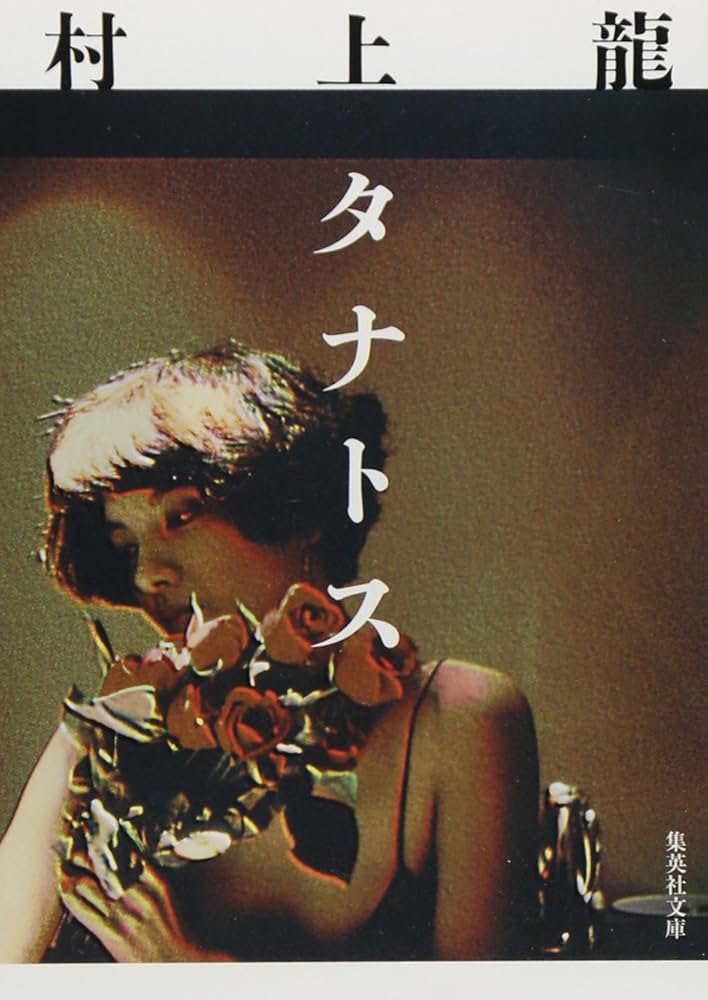

村上龍さんが1988年に発表したこの短編集は、発表から長い年月が経った今でも、多くの人を惹きつけてやみません。その衝撃的な内容から、読む人を選ぶ作品であることは間違いありませんが、一度触れると忘れられない強烈な印象を残します。

この記事では、まず物語の全体像が掴めるように、核心部分に触れすぎない範囲で物語の概要を説明します。どのような登場人物が、どのような世界で生きているのか、その雰囲気を掴んでいただければと思います。きらびやかな世界の裏側で生きる彼女たちの姿は、読む人の心を強く揺さぶるはずです。

そのうえで、各短編の結末まで踏み込んだ詳細な物語の解説と、そこから見えてくるテーマについて、じっくりと語っていきます。この記事を読めば、「トパーズ」がどのような物語で、なぜこれほどまでに語り継がれるのか、その理由が深くご理解いただけることでしょう。特に、物語に込められた深い意味を知りたい方には、満足いただける内容になっているはずです。

バブル末期の日本の、どこか浮ついた、そして同時に底知れない虚しさを抱えた時代の空気が、この作品には凝縮されています。これからお話しすることが、皆さんが「トパーズ」という作品世界に深く潜っていくための、一つのきっかけになれば幸いです。それでは、始めましょう。

「トパーズ」のあらすじ

村上龍さんの「トパーズ」は、1980年代末期の東京を舞台に、高級SMクラブなどで働く若い女性たちの日常を断片的に切り取った十二の物語からなる短編集です。彼女たちは、高価なブランド品に身を包み、きらびやかな夜の世界に生きていますが、その内面には深い孤独感と埋めようのない空虚感を抱えています。

物語を貫く中心的な人物であるアイをはじめ、登場する女性たちは、自分が本当に何を求めているのか分からないまま、日々を過ごしています。彼女たちの行動は、時に倒錯的で自己破壊的にさえ見えますが、それは感情が麻痺してしまった世界の中で、何か確かな「実感」を得ようとする必死の試みでもあります。

ある日、アイは占い師に「桃色の指輪があなたを幸福にする」と告げられます。この言葉をきっかけに、彼女はピンク・トパーズの指輪を探し始めます。その宝石は、彼女にとって、この虚しい現実から救い出してくれるかもしれない、唯一の希望の象徴となっていきます。

しかし、彼女たちが求める「幸福」とは一体何なのでしょうか。宝石を手に入れることで、本当に心の渇きは癒やされるのでしょうか。物語は、簡単には答えの出ない問いを読者に投げかけながら、彼女たちの刹那的な日常と、その奥にある切実な願いを冷徹な視線で描き出していきます。

「トパーズ」の長文感想(ネタバレあり)

ここからは、物語の結末にも触れるネタバレを含んだ、より踏み込んだ内容をお話ししていきます。「トパーズ」がなぜこれほどまでに心を捉えるのか、その構造と物語の深層に迫っていきたいと思います。

この物語集を貫いているのは、個別の女性たちの物語というより、一つの時代が生み出した集合的な魂の肖像画のようなものです。彼女たちは、物質的には豊かになったけれど、精神的な拠り所を失ってしまった時代の空気を全身で吸い込んで生きています。

彼女たちの心の中は、ぽっかりと穴が空いたような状態です。何をしたいのか、どうすれば満たされるのかが分からない。だからこそ、ほとんど本能的に、誰かからの愛や確かな繋がりを求めます。しかし、その方法が分からないために、歪んだ形でしかそれを表現できないのです。

作中で描かれるSMや、痛みを伴う行為の数々は、単にショッキングな場面としてあるわけではありません。それは、何も感じられなくなった心で、何かを「感じる」ための必死の儀式なのです。物理的な痛みが、かろうじて自分がここに存在しているという感覚を与えてくれる。そういう悲痛な叫びが、行間から聞こえてくるようです。

村上龍さん特有の、句読点が少なく、息つく間もなく続く文章は、まさに彼女たちの混乱した心の中をそのまま映し出しているように感じられます。考えがまとまらず、次から次へと思念が溢れ出してくる、そうした内的世界が文章のスタイルそのものになっているのです。

物語の中で繰り返される「私の話をきいて!」というフレーズは、この作品の核心を突いています。誰でもいい、ただ自分の存在に気づいてほしい、認めてほしい。その切実な願いが、彼女たちを突き動かす根源的な力なのかもしれません。

それでは、いくつかの印象的な物語のネタバレに触れながら、さらに深く見ていきましょう。表題作でもある「トパーズ」では、主人公アイが占い師の言葉を信じ、ピンク・トパーズの指輪を救済の象徴として追い求めます。物質的な輝きに、精神的な救いを重ねてしまう姿は、この作品のテーマを凝縮しています。

「鼻の曲がった女」という短編は、特に心に残ります。客に蝋燭を垂らされてできた火傷の跡を見て、彼女はなぜか幸福を感じます。そして、その痛みの記憶を、幼い頃に花火で火傷した、幸せだった記憶と結びつけようとします。痛みを幸福な記憶で上書きすることで、辛い現実を乗り越えようとする、痛々しくも健気な心の働きが描かれています。

「ラブ&ポップ」の原型ともいえる女子高生の裕美たちの物語では、トパーズの指輪を手に入れるために援助交際をします。彼女にとって指輪は、ただのアクセサリーではなく、輝かしい大人の世界へのパスポートのように見えています。しかし、その純粋な憧れが、いかに危うい道へと繋がっているかが、淡々と示されていきます。

これらの物語に共通して登場する「宝石」は、何を意味するのでしょうか。トパーズ、エメラルド、ダイアモンド。それらは、希望や愛、誠実さといった、お金では買えないはずの価値の象徴です。しかし、彼女たちは、そうした価値をお金で取引される宝石に託すしかない世界に生きています。

宝石が約束してくれる永遠の輝きや純粋さと、彼女たちが生きる刹那的で、商品化された現実。その間にある、決して埋めることのできない深い溝こそが、この物語の根源的な葛藤なのだと感じます。救いは宝石店では買えないと、どこかで分かっていながらも、それにすがるしかない悲しみが胸に迫ります。

1992年に村上龍さん自身が監督した映画版は、この複雑な短編集の世界を、アイと先輩のSM嬢サキという二人の関係性を軸に再構築しました。原作の持つ内面的なモノローグの世界を、映像で見事に表現しています。東京の無機質で美しい夜景が、かえって登場人物たちの孤独を際立たせていました。

映画版の結末は、原作とは少し違った印象を残します。サキから「勇気の出る薬」をもらったアイが、過去と決別するかのように歩き出す場面で終わります。一見すると希望のある終わり方にも見えますが、その力は本物なのか、それとも薬物による一時的な幻想なのか。その答えは、観る者に委ねられています。

この映画が、当時多くの女性、特にOLたちから熱狂的に支持されたという事実は非常に興味深いです。彼女たちは、体を売るアイの姿と、社会というシステムの中で自分自身を切り売りしている自分たちの姿を重ね合わせたのかもしれません。アイの過激な物語が、自分たちの日常に潜む見えない息苦しさを代弁してくれているように感じたのではないでしょうか。

結局のところ、「トパーズ」が描いているのは、「答え」そのものではありません。むしろ、答えが見つからない世界で、それでも何かを探し続ける人間の姿そのものです。登場人物たちは、決して満たされることのない「何か」を、必死に追い求め続けます。その姿は滑稽で、哀れで、しかし、どこか崇高でさえあります。

最後に現れるトパーズという宝石は、いわば「空っぽの希望」の象徴だと言えるかもしれません。それは美しく輝いていますが、その輝きは、その内側に決定的な何かが欠けていることを示しているかのようです。充足を約束してくれるように見えて、決してそれを与えてはくれない、ただの美しい石。

この物語が現代に投げかけるものも大きいと感じます。ネットの世界で見られる、自らの心の痛みを告白し、共有しようとする人々の姿は、「トパーズ」の少女たちが抱えていた「私の話をきいて!」という叫びと、どこか通底しているように思えるのです。

「トパーズ」は、読むのに覚悟がいる作品です。しかし、その痛みと向き合ったとき、私たちは、消費社会のきらびやかな光の裏側にある影と、それでも繋がりを求めずにはいられない人間の切実な心に触れることができるのです。この不朽の名作が、あなたの心に何かを残すことを願っています。

まとめ

村上龍さんの小説「トパーズ」は、バブル末期の東京を舞台に、心の空虚を抱えた女性たちの姿を描いた衝撃的な短編集です。彼女たちは、物質的な豊かさの中にある精神的な渇きを、宝石という目に見える輝きや、痛みを伴う行為によって埋めようとします。

この記事では、まず物語の概要を紹介し、その後、結末まで含んだネタバレありの詳しい解説と、物語の持つ深い意味についての考察をお話ししました。登場人物たちの行動の裏にある、承認されたい、愛されたいという切実な願いが、この作品の核心にあることをご理解いただけたかと思います。

「トパーズ」というタイトルにもなっている宝石は、決して手に入らない幸福の象徴として、物語全体を貫いています。それは美しく輝く一方で、彼女たちの手の届かない理想と、厳しい現実との間の埋めがたい距離をも示しているのです。このどうしようもない現実感が、読む人の心を強く打ちます。

この作品は、単なる風俗小説ではなく、時代を超えて人間の孤独や、意味を求める普遍的な探求を描いた文学作品です。もしあなたが、表面的な美しさの奥にある真実に触れたいと願うなら、ぜひ一度手に取ってみてください。きっと忘れられない読書体験になるはずです。