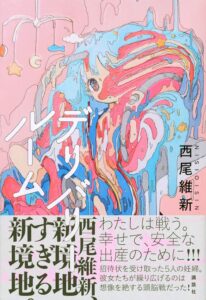

小説『デリバリールーム』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説『デリバリールーム』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

西尾維新さんの作品は、いつも私たちを独特の世界へといざなってくれますが、この『デリバリールーム』も例外ではありません。一度足を踏み入れたら、その奇妙で、それでいてどこか現実と地続きのような感覚に囚われることでしょう。

この物語は、妊娠という非常にパーソナルで神聖な体験を、全く新しい、そして少しばかり刺激的な角度から切り取っています。もしあなたが西尾作品のファンであれば、その言葉選びの巧みさや、意表を突く展開に期待が高まることでしょう。まだ読んだことがない方も、この機会にその世界観に触れてみるのはいかがでしょうか。

この記事では、物語の核心に触れる部分も隠さずお伝えし、私が抱いたさまざまな思いを綴っていきます。読み進めるうちに、あなたもこの『デリバリールーム』という作品について、誰かと語り合いたくなるかもしれません。それでは、しばしお付き合いくださいませ。

小説『デリバリールーム』のあらすじ

物語は、15歳の中学3年生である儘宮宮子(ままみや みやこ)が、「デリバリールーム」と名付けられた謎の施設からの招待状を受け取るところから始まります。そこでは「幸せで安全な出産と、愛する我が子の輝かしい未来」が約束される代わりに、50万円という高額な参加費が必要とされていました。宮子は妊娠約6ヶ月。複雑な家庭環境の中、父であり小説家の秩父佐助(ちちぶ さすけ)から養育費として渡されるはずだったお金を手に、この怪しげな誘いに乗ることを決意します。

デリバリールームに集められたのは、宮子を含め、それぞれに深刻な事情を抱えた妊婦たち。アイドルの妻壁めしべ、犯罪未亡人の嫁入細、DV被害経験のある母屋幸美、そして正体不明の産越初冬、キャリアウーマンの咲井乃緒といった面々です。彼女たちは「カンランシャ」と名乗る謎の組織が主催する、出産をテーマにした一連の奇妙なゲームに挑むことになります。

ゲームは「性別当てゲーム」から始まり、「産道ゲーム」「想像妊娠ゲーム」「ベビーシャワーゲーム」、そして決勝の「分娩ゲーム」と続きます。これらは知力、体力、そして運が試されるものであり、時には参加者の生命を脅かすほど過酷なものでした。宮子は持ち前の頭脳と機転で次々と難関を突破していきますが、その過程で他の参加者たちの壮絶な過去や、デリバリールームの非情な現実が明らかになっていきます。

咲井乃緒が最初の脱落者となり、ゲームはさらに熾烈を極めます。毒ガス室からの脱出を試みる「産道ゲーム」では、宮子が「帝王切開」という発想で活路を見出しました。「想像妊娠ゲーム」では、参加者たちが自身の性体験を赤裸々に語り、スパイを見つけ出すという精神的にも厳しい試練が課せられます。

カンランシャの真の目的は、参加者の幸福よりも、出産に関するデータ収集にあることが徐々に示唆されます。その背後には「生命っち」と呼ばれる人工知能のような存在と、それによって財を成した「甘藍社」という企業の影が見え隠れします。クライマックスでは「機械が子をなすことのシンギュラリティ」という、カンランシャの壮大な、そしてどこか歪んだ野望が垣間見えます。

全てのゲームをクリアし、デリバリールームの勝者となった宮子。彼女には約束された「幸せで安全な出産」の権利と、莫大な賞金が与えられます。しかし、宮子は意外な選択をします。彼女はその権利と賞金を、自分一人のものとせず、他の参加者たちと分かち合う道を選んだのです。物語は、この出来事を父である秩父佐助が小説として書き上げるというメタ・フィクション的な構造で幕を閉じます。

小説『デリバリールーム』の長文感想(ネタバレあり)

西尾維新さんの『デリバリールーム』を読了した今、私の心には様々な感情が渦巻いています。この物語は、単なるエンターテイメントとして消費するにはあまりにも多くの問いを投げかけてくる、そんな作品でした。まず感じたのは、その設定の鮮烈さです。「出産」というテーマを、デスゲームのような閉鎖空間でのサバイバルと結びつけるという発想自体が、非常に挑戦的だと感じました。

主人公の儘宮宮子は15歳。あまりにも若くして母になろうとしている彼女が、この異常な状況下に身を置く覚悟を決める導入部から、物語に引き込まれました。彼女の置かれた状況、特に父親との関係性や妊娠に至る背景には、読む者の心をざわつかせる不穏な空気が漂います。しかし、彼女は決してか弱いだけの少女ではありません。その明晰な頭脳と、時に非情とも思えるほどの決断力でゲームを攻略していく姿は、西尾作品特有の魅力的なキャラクター像と言えるでしょう。

デリバリールームに集う他の妊婦たちもまた、それぞれが強烈な個性を放っています。アイドルでありながら性に対して歪んだ価値観を持つ妻壁めしべ、犯罪者の夫を持ち自身も法を犯した嫁入細、DVのトラウマを抱える母屋幸美。彼女たちの背景は、現代社会が抱える問題の縮図のようにも見えます。これらのキャラクター造形は、単に物語を彩るだけでなく、妊娠や母性というものが、いかに多様な文脈の中で語られ得るかを示しているように思えました。

行われるゲームの内容も、一つ一つが示唆に富んでいます。「産道ゲーム」での脱出劇は、文字通り命がけの出産を想起させますし、「想像妊娠ゲーム」で参加者たちが自身の過去を告白させられる様は、社会的なプレッシャーやプライバシーの侵害といった問題を浮き彫りにします。「ベビーシャワーゲーム」という名のクイズ大会は、母親になるための知識を問うという体裁を取りながらも、どこか空虚さを感じさせました。そして決勝の「分娩ゲーム」では、痛みを伴うパズルという形で、出産の苦しみが直接的に表現されます。これらのゲームは、表面的には奇抜で悪趣味にさえ見えるかもしれませんが、その根底には妊娠と出産を取り巻く現実の過酷さや理不尽さへの鋭い視線が感じられます。

物語の背後に存在する「カンランシャ」という組織、そして「生命っち」という人工知能の存在は、物語にSF的な要素を加えつつ、現代におけるテクノロジーと倫理の問題を問いかけます。出産に関するデータを収集し、「機械が子をなすことのシンギュラリティ」を目指すという彼らの目的は、人間の生命や尊厳が、技術的進歩の名の下に手段化されてしまう危険性をはらんでいます。これは、AI技術が急速に発展する現代において、決して絵空事とは言えないテーマでしょう。

西尾維新さん特有の言葉遊びも、この作品の大きな魅力の一つです。登場人物の名前(儘宮宮子、妻壁めしべ、嫁入細、母屋幸美、産越初冬、咲井乃緒など)には、それぞれ「母」「子宮」「雌蕊」「嫁入り」「産声」「臍帯」といった出産や性に関連する言葉が巧みに織り込まれています。これは単なる言葉の遊戯に留まらず、物語のテーマ性をより深く印象付ける効果を持っています。また、作中で語られる「不動ブロック」という概念も印象的でした。「決して排除・解消できない障害」を意味するというこの言葉は、人生におけるどうしようもない困難や、社会構造が個人に強いる不条理さを象徴しているように感じられました。

宮子が最終的にデリバリールームの勝者となりながらも、その賞品である権利や金銭を他の参加者たちと分かち合うという選択は、この物語における一つの救いと言えるかもしれません。それは、過酷な競争を強いるシステムに対するささやかな抵抗であり、困難な状況にある者同士の連帯の表明とも受け取れます。この結末は、個人の勝利だけでは解決できない問題が存在すること、そして、真の豊かさとは何かを問いかけてくるようです。

そして、エピローグで明かされる、この物語全体が宮子の父である小説家・秩父佐助によって書かれたものであるというメタ・フィクション的な構造。これは、西尾維新作品の読者にとっては馴染み深い手法かもしれませんが、改めて物語の受容のあり方について考えさせられます。私たちが読んできた宮子の苦闘や葛藤は、果たしてどこまでが「真実」で、どこからが父によって「創作」されたものなのか。この曖昧さが、物語にさらなる深みを与えています。

父である佐助が娘の体験を小説として昇華させる行為は、ある意味でトラウマの克服や記録という側面を持つ一方で、他者の苦しみを物語として消費することの倫理的な問題も示唆します。この複雑な親子関係と、物語が入れ子構造になっている点は、西尾維新さんの作家性がいかんなく発揮されている部分だと感じました。

この『デリバリールーム』という作品は、読者を選ぶかもしれません。描かれるテーマの重さや、時に目を背けたくなるような描写も含まれています。しかし、その奥には、現代社会における女性の立場、生命倫理、家族のあり方、そして絶望的な状況下でも失われない人間の強さといった、普遍的な問いが横たわっています。

宮子の妊娠の真相については、作中で明確には語られませんが、父である佐助の「無実」が示唆されることで、読者の憶測を呼ぶ余地を残しています。この「語られなさ」もまた、物語に奥行きを与えている要素の一つでしょう。最終的に宮子が見せる自信に満ちた姿は、たとえ全ての謎が解き明かされなくとも、あるいは根本的な問題が解決していなくとも、人は前を向いて生きていけるのだというメッセージを伝えているように思えました。

「どんな危うい人間だって幸せになっていい」というテーマが、この物語の根底には流れているように感じます。参加者たちは皆、社会の周縁に追いやられたような存在であり、それぞれが「普通」の幸福からは程遠い場所にいます。しかし、デリバリールームという極限状況を通して、彼女たちは自身の生と向き合い、ささやかな希望や繋がりを見出していきます。

西尾維新さんの作品は、しばしばその独特の文体や展開の奇抜さが注目されますが、『デリバリールーム』はそれに加えて、社会的なテーマに対する深い洞察を感じさせる作品でした。「産む側」の視点から、これほどまでにスリリングかつ哲学的な物語を紡ぎ出す手腕には、ただただ脱帽するばかりです。読後、しばらくの間、登場人物たちのこと、そして物語が投げかけた問いについて、考えを巡らせることになるでしょう。

この物語は、私たちに「幸福とは何か」「生きるとは何か」という根源的な問いを、極めてユニークな形で突きつけてきます。そして、その答えは一つではないこと、それぞれの人間がそれぞれの形で幸福を追求する権利があることを、静かに、しかし力強く示しているように思えるのです。

まとめ

小説『デリバリールーム』は、西尾維新さんならではの独創的な世界観の中で、妊娠と出産というテーマをスリリングに描いた作品です。主人公の儘宮宮子をはじめとする個性的な妊婦たちが、謎の施設「デリバリールーム」で繰り広げるゲームは、読者の予想を裏切る展開の連続でした。

物語の核心に触れる部分としては、カンランシャの目的や、宮子の最終的な選択、そして父である秩父佐助によるメタ・フィクション的な結末が挙げられます。これらの要素が絡み合い、単なるエンターテイメントを超えた深い問いを私たちに投げかけてきます。特に、生命倫理や現代社会の歪みといったテーマが、巧みに物語に織り込まれていました。

この作品を読んで私が抱いたのは、まずその設定の衝撃と、登場人物たちが抱える問題の深刻さ、そしてそれらに立ち向かう彼女たちの強さに対する感嘆です。西尾維新さんの言葉選びの妙や、物語の構造の巧みさも存分に味わうことができました。多くの示唆に富み、読後に様々なことを考えさせられる一冊です。

まだ『デリバリールーム』を手に取っていない方は、この機会にぜひ読んでみてください。きっと、あなた自身の心に残る何かを見つけられるはずです。そして、読み終えた後には、誰かとこの物語について語り合いたくなることでしょう。

青色サヴァンと戯言遣い-722x1024.jpg)

.jpg)

.jpg)

曳かれ者の小唄-721x1024.jpg)

赤き征裁vs橙なる種-728x1024.jpg)

兎吊木垓輔の戯言殺し-724x1024.jpg)

十三階段.jpg)