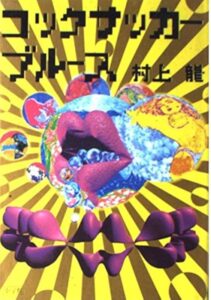

小説「コックサッカーブルース」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「コックサッカーブルース」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

この物語は、村上龍さんという作家が持つ、底知れない魅力と恐ろしさが凝縮された一作だと、私は考えています。初めて読んだ時の衝撃は、今でも忘れられません。平凡な日常が、ほんの些細な亀裂から、信じられないような非日常へと転がり落ちていく様は、まさに圧巻の一言です。

この記事では、まず物語の骨子となるあらすじを、核心に触れるネタバレは避けつつご紹介します。どのような事件に主人公が巻き込まれていくのか、その入口を覗いてみてください。そして、その後に続く部分では、物語の結末を含めた完全なネタバレとともに、私の個人的な解釈や受け取った感情を、余すところなく書き連ねていきたいと思います。

この物語が投げかけるのは、現代社会に潜む欲望や権力の構造、そしてその中で翻弄される個人の無力さです。過激な描写に目を奪われがちですが、その奥にあるテーマにこそ、本作の真価が隠されているように感じます。これから語られる世界に、ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いです。

「コックサッカーブルース」のあらすじ

物語の主人公は、堀坂進太郎という、小さな出版社を営むごく平凡な中年男性です。彼の生活は、波風の立たない、静かな諦めに満ちたものでした。しかし、そのありふれた日常は、ある日突然、終わりを告げることになります。彼の留守中に、見知らぬ若い女が部屋に忍び込み、あろうことか別居中の妻の服を着ていたのです。

この不可解な侵入事件をきっかけに、堀坂は自分の意思とは全く無関係に、社会の暗部で起きた忌まわしい事件の渦中へと引きずり込まれていきます。それは、日本の政財界の重鎮たちが秘密裏に開いていたSMパーティーが、凄惨な大量殺戮の現場と化したという、およそ信じがたい出来事でした。

やがて堀坂のもとには、事件の犠牲者のものとされる剥がされた爪といった、グロテスクな郵便物が届けられるようになります。そして、正体不明の権力者たちが彼に接触し、冷酷な最後通牒を突きつけるのです。「パーティーの生き残りである特定の女性を探し出し、始末しろ。さもなければ、お前の命はない」と。

こうして堀坂は、傍観者から一転、恐ろしい隠蔽工作の実行者という役割を強制されます。彼は、欲望と暴力が渦巻く東京の裏社会を、たった一人で彷徨うことになるのです。果たして彼は、この理不尽なゲームから生きて抜け出すことができるのでしょうか。ここから先は、ぜひ物語を読んで確かめていただきたい部分です。

「コックサッカーブルース」の長文感想(ネタバレあり)

ここからは、物語の結末に触れる重大なネタバレを含みます。まだ未読の方はご注意ください。本作『コックサッカーブルース』が、いかに私の心を揺さぶり、考えさせたか、そのすべてを語っていきたいと思います。

まず、この物語の導入部についてです。主人公である堀坂進太郎の人物像は、意図的に「普通」に設定されています。彼の営む静かで平凡な生活こそが、これから起こる全ての狂気を際立たせるための、いわば基準点となっているのです。この「普通の個人が非日常に巻き込まれる」という構造は、村上作品によく見られるものですが、本作ではその落差が特に激しいように感じます。

物語が動き出すのは、見知らぬ女の侵入です。彼女が、ただの侵入者ではなく、堀坂の「別居中の妻」の服を着ているという一点が、この事件を単なる物的な侵犯から、彼のアイデンティティそのものへの攻撃へと昇華させているのが見事です。彼の「正常」だったはずの日常が、実は事件以前からすでに壊れ、不完全なものだったという事実が、ここで静かに示唆されるのです。

この侵入は、完璧な日常に亀裂を入れたのではなく、元々あった亀裂から噴出した災厄のようでした。つまり、堀坂自身の人生が抱える停滞や挫折感が、このシュールな侵略を引き寄せる土壌になっていたのではないか。そう考えると、彼の旅は、単に混沌に巻き込まれた被害者の物語ではなく、彼自身の過去と向き合う物語でもあるのだと解釈できるのです。

そして堀坂は、政財界のエリートたちが参加したSMパーティーでの大量殺戮事件へと、否応なく引きずり込まれていきます。電動ノコギリで女性たちが惨殺されるという、その暴力性の描写は凄まじいものがあります。ここで注目すべきは、SMという合意の上で儀式化された「暴力ごっこ」と、現実の無慈悲な殺戮との対比です。

エリートたちが管理し、商品化しようとしていたはずの逸脱行為は、完全に制御不能な現実となって彼らに牙を剥きました。その破綻の尻拭いをさせられるのが、なぜか部外者である堀坂なのです。剥ぎ取られた爪が送りつけられ、彼は強制的にこの悪夢の一部にされてしまいます。

権力者から突きつけられる「女を探して始末しろ」という命令。この瞬間、堀坂は傍観者であることを許されず、巨大なシステムの歯車、それも血塗られた後始末を担う「掃除人」という役割を担わされるのです。この理不尽さこそが、本作を貫く大きなテーマの一つだと感じています。彼は謎を解く探偵ではなく、権力者たちの罪の残骸を片付ける、不本意な実行者に過ぎないのです。

堀坂の探求が始まると、物語の舞台は東京の裏社会へと移ります。彼が出会うのは、一癖も二癖もある特異な人物たちばかり。この旅を陰で操るかのように存在する謎の女「ヒロミ」。彼女の存在が、物語全体を覆う巨大な霧のようです。

この章で特に印象的なのは、物語のトーンが目まぐるしく変わることです。極度に生々しい暴力や性の描写があるかと思えば、次の場面ではどこか間の抜けた、不条理で滑稽なやり取りが繰り広げられる。このアンバランスさが、不思議なことに、奇妙な現実感を生み出しているのです。

この滑稽さは、堀坂の心理状態そのものを映し出しているように思えます。彼は、どこまでも常識と論理の世界に生きる男です。そんな彼が、非論理的で暴力的な現実に直面し、なんとか自分の理解の範疇に収めようと四苦八苦する。その姿が、混乱し、与えられた役割をうまく演じられない姿が、おかしみを生むのです。それは同時に、彼の深刻な疎外感を浮き彫りにします。

物語の中盤、焦点は「SMの天才」とまで呼ばれるヒロミという存在の正体へと移っていきます。彼女こそが、ヤクザやその背後の権力者たちが血眼になって追う最終目標なのです。ここで物語は、単なるサスペンスから、より大きな社会構造の批評へとその姿を変えていきます。

本作が提示するのは、二つの異なる権力モデルの対立です。一つは、ヤクザに代表される旧来の「組織」。これは階層的で、上意下達のシステムです。彼らは論理的な調査でヒロミを追いますが、ことごとく失敗します。なぜなら、ヒロミは全く異なる原理、つまり「コミュニティ」で動いているからです。

ヒロミのコミュニティは、流動的で、中心がなく、人と人との直接的なつながりだけで成り立っています。これは、既存の権力構造では捕捉不可能な、新しいネットワークです。SMの裏社会という特殊な空間が、この新しい権力の形が生まれるための実験場として描かれているのが、非常に興味深い点です。

ヒロミは、もはや単なる登場人物ではありません。彼女は、村上龍さんが追い求める「システムに対抗しうる個人」というテーマそのものを体現した存在なのです。彼女の力は、論理やシステムではなく、欲望やカリスマといった、数値化できないものに基づいています。だからこそ、旧来の権力者たちは彼女を理解できず、恐れるのです。この対立は、硬直したトップダウン型のシステムと、流動的なボトムアップ型のネットワークとの闘争の物語でもあるのです。

そして物語は、衝撃的なクライマックスを迎えます。しかしそれは、堀坂の勝利ではありません。彼を待っていたのは、完全な幻滅と、ゲームからの追放でした。彼は、当初は敬意さえ抱いていた人物たちに見捨てられ、駒としての役割を終えるのです。

ヒロ-ミの謎も、結局のところ解明されません。彼女はもはや神話的な存在となり、全ての出来事の背後には「ヒロミだ」という答えしかない、という領域にまで達します。彼女は、混沌と転覆の原理そのものと化してしまうのです。堀坂は悪を倒すことも、謎を解くことも、世界の一員になることもなく、ただ静かに「追い出され」ます。

この結末が示すのは、堀坂の冒険が、彼が全く理解できない、より強大な力によって繰り広げられるゲームにおける、一時的な駒に過ぎなかったという冷徹な事実です。彼の追放は、彼が垣間見た権力の世界が、どれほど自己完結的で、個人に対して無関心であるかを物語っています。この物語は、平凡な人間が英雄になれるという幻想を、容赦なく打ち砕くのです。

物語の最後、堀坂は再び、静かで穏やかな日常へと戻っています。あれほど壮絶だった非日常は、まるで夢であったかのように消え去り、彼の隣にはミツコという優しい女性がいます。そして、彼が経験した全ての試練がもたらした唯一の、そして永続的な変化が、あまりにも滑稽な事実として明かされます。それは、彼がブリーフを履くのをやめ、トランクス派になった、というだけのことなのです。

この、あまりにも「しょうもない」結末。しかし、これこそが『コックサッカーブルース』という物語の核心なのだと私は思います。静かな生活以上を望んでいなかった堀坂は、結局それ以上のものを何も手に入れられなかった。富も、権力も、深遠な真理も、彼のもとには残りませんでした。残ったのは、下着の好みの変化だけです。

この「ブルース」とは、悲劇の歌ではなく、経験したこと全ての虚しさを歌う、メランコリックなブルースなのです。世界を揺るがすかのような巨大な事件が、一個人の人生においては、ほとんど何の意味ももたらさない。この断絶こそが、本作が突きつける最後の皮肉であり、現代社会における個人の立ち位置に対する、痛烈な批評なのではないでしょうか。彼の冒険が、まるで熱に浮かされた夢であり、その唯一の証拠が洗濯物の一枚であるという事実。これほどまでに、私たちの存在の軽さと、世界の無関心さを突きつけてくる物語を、私は他に知りません。

まとめ

村上龍さんの小説『コックサッカーブルース』は、ただ刺激的なだけの物語ではありません。平凡な男が、ある日突然、政財界の闇が絡む猟奇殺人事件に巻き込まれるという、壮絶なあらすじを持っています。しかし、その本質は、社会の巨大なシステムの前で、個人がいかに無力であるかを描き出す点にあるのです。

物語の結末には、多くの読者が衝撃を受けることでしょう。壮絶な体験を経た主人公が得たものが、あまりにも些細な変化でしかないという結末は、ネタバレを知っていてもなお、心に深い空虚感を残します。この虚しこそのが、本作が持つ独特の読後感であり、忘れがたい印象を刻みつけるのです。

過激な暴力や性の描写は、あくまでこの物語を構成する要素の一つに過ぎません。その奥にある、権力と個人の関係性、そして抗いがたい世界の理不尽さについての洞察にこそ、目を向けるべき価値があると私は信じています。

まだこの衝撃的な作品に触れたことのない方は、ぜひ一度、手に取ってみることをお勧めします。あなたの価値観を揺さぶる、忘れられない読書体験が待っているはずです。物語の詳しいあらすじや、ここで語ったようなネタバレありの感想が、あなたの読書の一助となれば幸いです。