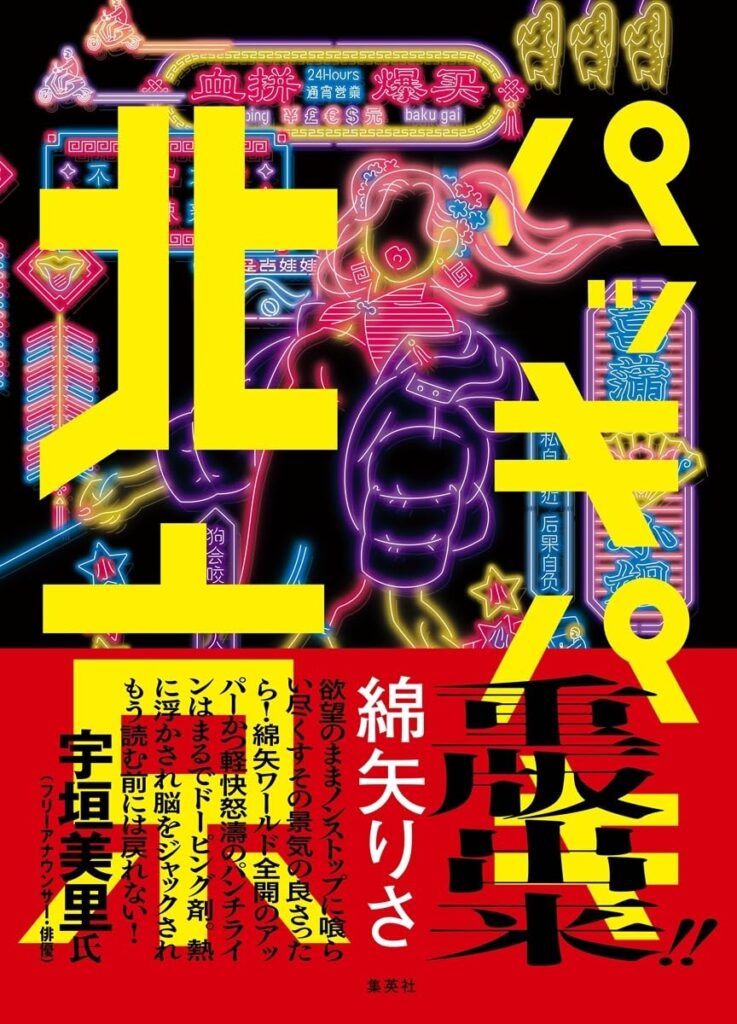

小説「オーラの発表会」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。綿矢りささんのデビュー20周年を飾るこの作品、まず手に取って驚くのは、その可愛らしい表紙ではないでしょうか。でも、油断は禁物ですよ。このキュートな見た目とは裏腹に、中身はかなりの衝撃作、いえ、爆笑作と言ってもいいかもしれません。

小説「オーラの発表会」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。綿矢りささんのデビュー20周年を飾るこの作品、まず手に取って驚くのは、その可愛らしい表紙ではないでしょうか。でも、油断は禁物ですよ。このキュートな見た目とは裏腹に、中身はかなりの衝撃作、いえ、爆笑作と言ってもいいかもしれません。

登場人物たちの個性が、まあ、すごいんです。特に主人公の海松子(みるこ)ちゃん。彼女の思考回路や行動原理は、常識の枠を軽々と飛び越えてきます。でも、不思議なことに、読み進めるうちに「いや、わかる…かも?」と思わされる瞬間がいくつもあるんですよね。だからこそ、面白い。

ただ、読みながら「え、この話、どこに着地するの?」と少し戸惑うかもしれません。それくらい、予測不能な展開が待っています。本作は、単なる恋愛未満の物語にとどまらず、人が他者とどう関わるか、一人でいることの意味とは何か、そんな深い問いを、独特の軽やかさで投げかけてくるんです。

この記事では、そんな「オーラの発表会」の世界を、物語の詳しい流れから、核心に触れる部分、そしてたっぷりの個人的な思い入れまで、余すところなくお伝えできればと思っています。読み終わった後、あなたもきっと海松子たちのことが忘れられなくなるはずです。

小説「オーラの発表会」のあらすじ

物語の中心にいるのは、大学一年生の片井海松子(かたい みるこ)。彼女は、他人にあまり興味を持てず、人の気持ちを推し量るのが少し苦手です。趣味は凧揚げ、そして、周りの人に心の中で(ちょっと失礼な)あだ名をつけること。友達と呼べるのは、人の真似が得意な「まね師」こと萌音(もね)だけ。そんな海松子ですが、なぜか二人の男性から好意を寄せられることになります。

一人は、小学校からの幼馴染である七光(ななみつ)くん。彼は海松子のことをずっと気にかけていて、真っ直ぐに想いを伝えてきます。もう一人は、大学教授である父親の教え子で、年上の社会人、サワクリ兄こと芹沢(せりざわ)さん。彼は大人びた雰囲気で、海松子に積極的にアプローチしてきます。海松子自身は、恋愛感情というものがよく分からず、戸惑いながらも彼らと関わっていくことになります。

海松子の「他人への無関心さ」は筋金入り。高校時代、実は周囲から少し浮いた存在で、軽いイジメのような状況にあったことさえ、本人は全く気づいていませんでした。むしろ、一人でいることを満喫し、「楽しい高校生活だった」とさえ思っていたのです。萌音に指摘されて初めて、「そういえば、人とあまり話さなかったかも」と思い出す程度。

そんな娘を心配した両親は、大学進学を機に、実家からすぐ近くの場所に一人暮らしをさせます。「家庭が居心地よすぎて、外の世界への興味が薄れたのでは」と考えた親心からでした。しかし、海松子本人は一人暮らしも特に苦にせず、マイペースな日々を送ります。凧揚げをしたり、人の口臭から食べたものを当てるという(周りがドン引きする)特技を披露したり…。

海松子の独特な感性は、時に周囲を困惑させますが、同時に妙な魅力も放っています。「一人で足りている」ように見える彼女の姿は、誰かと常に繋がっていたいタイプの人々にとっては、ある種の憧れの対象にも映るようです。七光くんや芹沢さんが彼女に惹かれるのも、その自立した(ように見える)姿に魅力を感じているからかもしれません。

物語は、海松子が二人の男性との関係や、唯一の友人である萌音との交流を通して、少しずつ他者との関わり方を学んでいく(?)様子を描きます。しかし、そこは海松子のこと。一筋縄ではいきません。彼女なりの独特すぎる解釈や行動が、事態を思わぬ方向へと転がしていきます。果たして、海松子は「人を好きになる気持ち」を理解できるのか、そして彼女を取り巻く人間関係はどこへ向かうのでしょうか。

小説「オーラの発表会」の長文感想(ネタバレあり)

いやあ、綿矢りささんの「オーラの発表会」、読み終わってしばし呆然、そしてじわじわと笑いがこみ上げてくる、そんな不思議な読書体験でした。これは、ただの風変わりな女の子の物語、というだけでは片付けられない、奥深い何かを投げかけてくる作品ですよ。ネタバレも気にせず、感じたことをたっぷりと語らせてください。

まず、主人公の海松子(みるこ)! この子のキャラクター造形が、本当に突き抜けていますよね。「人を好きになる気持ちが分からない」「他人に興味がない」という設定自体は、まあ、なくはない話です。でも、海松子の場合、それで悩んだり、周りに合わせようとしたりする気配が、まったくない! むしろ、「一人で足りてる私、最高!」とばかりに、自分の世界を謳歌している。この潔さというか、開き直りっぷりが、まず面白いんです。

高校時代のエピソードなんて、象徴的ですよね。周りから見れば孤立していたかもしれない状況を、本人は「充実した日々」と認識している。誰かに指摘されて初めて、「あ、そうだったかも?」くらいの感覚。普通なら、ここで「私って変なのかな…」と落ち込んだりしそうなものですが、海松子にはそれがない。この、ある種の「鈍感力」というか、自己肯定感の高さが、彼女の基本的なスタンスなんですよね。

そして、彼女の特技や趣味がまた、いちいち斜め上を行っている。人の脳内で勝手にあだ名をつけるのは序の口。「七光殿」(幼馴染の七光くん、親の七光だから)とか、「サワクリ兄」(一度だけプリングルスのサワークリームオニオンの匂いがした芹沢さんだから)とか、そのネーミングセンスも独特すぎます。悪気がないのが、またタチが悪いというか、愛すべき点というか…。

極めつけは、人の口臭から食べたものを当てる趣味! 大学の同級生との会話の糸口を探した結果がこれ、というのが、もう、常人の発想ではないですよね。学食のメニューを暗記して、口臭でコミュニケーションを図ろうとするなんて…。周りがドン引きするのも無理はない。でも、海松子本人は至って真面目、というか、彼女なりの合理的な判断に基づいた行動なんですよね。このズレっぷりが、たまらなくおかしい。

そんな海松子が、なぜかモテる。幼馴染の七光くんと、年上の芹沢さん。タイプは違えど、二人とも真剣に海松子に惹かれている。最初は「なんでこんなキテレツな子が?」と、正直、少しイラっとした気持ちもあったんです。少女漫画でも、ここまで都合の良い展開はないぞ、と。でも、読み進めるうちに、その理由が分かってくるんですよね。というか、私自身が、どんどん海松子の魅力に引き込まれていきました。

海松子の言動は、確かに浮世離れしています。でも、そこには他人に流されない、確固たる「自分」がある。周りがどう思うかではなく、自分がどう感じるかを基準に行動する。その姿は、時に滑稽に見えても、どこか清々しく、格好良くさえあります。「一人で完結している」強さ、みたいなものが、人を惹きつけるのかもしれません。誰かと何かを共有しないと不安になる人にとって、海松子のような存在は、眩しく見えるのかも。

恋愛描写も、一風変わっています。七光くんとの夜の海辺でのやり取りは、不器用ながらも甘酸っぱい雰囲気が漂います。一方で、芹沢さんから自宅で迫られるシーンは、かなりドキドキさせられる展開。でも、そんなロマンチックだったり、刺激的だったりする場面でも、海松子の思考はやっぱり海松子流。「え、そこでそう考える!?」と、読者は心の中でツッコミを入れずにはいられない。このギャップが、恋愛模様をさらに面白くしています。

そして、忘れてはいけないのが、唯一の友人「まね師」こと萌音の存在。人の服装から話し方まで完璧にコピーする、という彼女もまた、なかなかに強烈なキャラクターです。でも、海松子にとっては、数少ない理解者であり、ある意味、対等に渡り合える相手。二人の関係性も、この物語の重要な要素ですよね。萌音がいるからこそ、海松子の特異性がより際立つし、同時に、海松子が完全に孤立しているわけではない、という救いにもなっています。

物語中盤、海松子が「なぜ自分はこれまで無事に生きてこられたのだろう」と考える冒頭のモノローグがありましたが、読み進めるうちに、その問いの意味合いが少し変わってくるように感じました。単に物理的な危険を回避してきた、というだけでなく、他者との関わりの中で、なぜ自分の「個」が損なわれずに済んできたのか、という問いにも繋がっていくような気がしたんです。

そんな風に、海松子のユニークな日常と、ちょっと変わった恋愛模様を、笑いながら、時に共感しながら読み進めていくわけですが、物語のクライマックスで、彼女の口から核心を突く言葉が飛び出します。「私は一人でいても、つらくないんです」「おそらく私は、一人で足りすぎているんだと思います。足りちゃいけないところまで、足りているんだと思います」。この独白には、胸を衝かれました。

それまで、どこか遠い世界の住人のように感じていた海松子の言葉が、不意に自分自身の内面と重なったんです。「一人で足りすぎている」。これは、私自身にも当てはまる部分があるかもしれない、と。趣味に没頭する時間、一人で過ごす気楽さ。それはそれで満たされているけれど、もしかしたら、人として「足りちゃいけないところ」まで満たしてしまっているのかもしれない。海松子の言葉は、そんな自己矛盾を鋭く突いてきました。

大学時代までの自分を振り返ると、確かに「誰かと一緒に生きる」ことが、あまり上手くできなかったな、と思います。だから、学生時代の思い出も、どこか希薄だったりする。社会人になって、ようやく「やればできる」程度にはなったけれど、根っこの部分では、まだ「一人で足りている」自分がいる。海松子の言葉は、そんな自分の人間としての在り方を、改めて考えさせるきっかけになりました。

そして、物語のラスト。自宅に引きこもり、「オーラの修行」なるものに没頭する海松子。これはもう、常軌を逸した行動に見えますが、彼女にとっては、自分自身と向き合うための、必死の試みだったのかもしれません。そして、その果てに彼女がたどり着いた境地。「人は一人では生きられない、とよく言いますが、おそらく一人でも生きられるでしょう。でも誰かと共に暮らすことは、結局人間は一人で生まれて一人で死ぬ、という真理と同じくらいの大切な真理を教えてくれます」。

この結論が、すごく腑に落ちたんです。「一人で生きる」ことと「誰かと共に暮らす」こと。どちらか一方が絶対的に正しい、というわけではない。どちらも、人間が生きていく上で大切な真理なのだ、と。安易に「人は繋がり合うべきだ」という方向に着地しないところに、この作品の誠実さを感じました。「一人で足りている」人間にとって、これは大きな救いになる言葉です。

最後に、タイトルの「オーラの発表会」について。物語の終盤、海松子がオーラの存在を信じ、それを可視化しようと試みる場面があります。これが、まさかこんな形でタイトルに繋がってくるとは!と、良い意味で裏切られました。彼女が見出した「オーラ」とは、他者との関わりの中で、あるいは自分自身と向き合う中で、見えてくる何か、言葉にならない感情や存在感のようなものだったのかもしれません。そして「発表会」とは、それを誰かに見せる、伝える、ということ。不器用ながらも、海松子は自分なりの方法で、他者と繋がろうとしていたのかもしれませんね。想像を超えるタイトル回収、見事でした。

「オーラの発表会」は、読む人によって、笑えるポイントも、心に刺さる部分も、きっと違うはずです。でも、読み終わった後には、海松子という強烈なキャラクターと、彼女が投げかけた問いが、深く心に残ることは間違いありません。「普通」ってなんだろう?「一人」と「誰か」の関係性って? そんなことを、改めて考えさせてくれる、唯一無二の作品だと思います。

まとめ

綿矢りささんの「オーラの発表会」、いかがでしたでしょうか。他人に興味がなく、一人でいることに満足している主人公・海松子の、一風変わった日常と恋愛未満の物語。その独特すぎるキャラクターと予測不能な展開に、笑いが止まらなかったり、時に深く考えさせられたり、とても刺激的な読書体験でした。

海松子の言動は、確かに常識からかけ離れているかもしれません。でも、彼女の「一人で足りている」姿や、他人に流されない芯の強さには、不思議な魅力があります。そして、そんな彼女が発する言葉には、ハッとさせられる真理が隠れていたりもします。特に、「一人で生きること」と「誰かと共に暮らすこと」の両方に価値がある、という結びは、多くの読者の心に響くのではないでしょうか。

この物語は、単なるエンターテイメントとして面白いだけでなく、「個」とは何か、他者との適切な距離感とは何か、といった普遍的なテーマについても、私たちに問いを投げかけてきます。可愛らしい表紙や、一見ライトな恋愛小説風のあらすじに油断せず、ぜひ海松子ワールドに飛び込んでみてください。

読み終わった後、あなたの心の中にも、小さな「オーラ」が見えるようになるかもしれません。個性的なキャラクターたちが織りなす、可笑しくて、少し切なくて、そして温かい物語。「オーラの発表会」、自信を持っておすすめしたい一冊です。