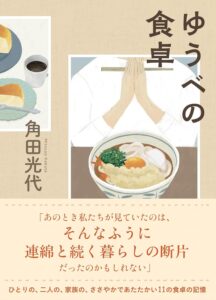

小説「ゆうべの食卓」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、料理雑誌『オレンジページ』に連載されていた短編を集めたもので、私たちの日常にとても近いところで起こる出来事や、心の揺れ動きが丁寧に描かれています。

小説「ゆうべの食卓」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、料理雑誌『オレンジページ』に連載されていた短編を集めたもので、私たちの日常にとても近いところで起こる出来事や、心の揺れ動きが丁寧に描かれています。

角田光代さんといえば、時代ごとの空気感や人々の心の機微を捉えるのが本当にお上手な作家さんですよね。この『ゆうべの食卓』でも、コロナ禍という、私たちが経験したばかりの出来事が背景にあったり、離婚しても続く家族のような関係性であったり、まさに「今」を生きる人々の姿が映し出されています。

物語の中心にあるのは、いつも「食卓」です。誰かと囲む温かい食卓もあれば、一人で向き合う食卓もあります。そこで交わされる会話や、料理の味、その場の空気を通して、登場人物たちの人生のひとコマ、喜びや悲しみ、そして小さな変化が、じんわりと伝わってくるのです。

読み終えた後、なんだか胸が温かくなり、自分の周りの人や日々の食事を、もう少しだけ大切にしたいなと思わせてくれる、そんな優しい力がこの作品にはあるように感じます。これから、その魅力について詳しくお話ししていきますね。

小説「ゆうべの食卓」のあらすじ

この小説『ゆうべの食卓』は、少し変わった構成の連作短編集です。もともと料理雑誌『オレンジページ』で、2020年6月から2023年2月まで連載されていたお話がまとめられています。隔週発行の雑誌に合わせて、一つの物語が基本的に前編・後編のように分かれており、さらに三か月(三編)で同じ登場人物たちのエピソードが描かれる、という形式になっています。全部で11の章があり、それぞれ三編ずつ、合計33の短いお話で構成されているんです。

それぞれの章、例えば「明日の家族」や「パパ飯ママ飯」といった括りの中の三つのお話は、同じ人物たちの物語が時間と共に進んでいく様子を描いています。そして、章が変わると主人公も変わるのですが、前の章に出てきた人物の家族だったり、知り合いだったり、どこかでゆるやかに関係している人たちが登場します。ですから、読み進めるうちに「あ、この人はあの時の!」と気づく楽しみもあります。

物語の核心には、いつも「食卓」があります。コロナ禍で変化する生活様式の中で離婚を決意する夫婦とその後の関係、失恋をきっかけに料理の世界に足を踏み入れるサラリーマン、親が建てた実家を売却することになり、最後に兄弟で集まってささやかな食事をする場面など、登場人物たちの人生における様々な出来事が、食卓の風景と共に描かれます。

高校生が初めて自分でお弁当を作る戸惑いや達成感、誰も住まなくなった実家を片付ける際の寂しさや思い出。登場するのは、特別なヒーローやヒロインではなく、私たちと同じように日常を生きる普通の人々です。彼らが経験するささやかな喜び、誰にも言えない悩み、人生の転機などが、温かい料理の湯気と共に立ち上ってくるようです。

それは、別れた後も良好な関係を築く元夫婦の姿であったり、一人暮らしを始める若者の期待と不安であったり、長年連れ添った家との別れであったりします。様々な世代の、様々な立場の人々が、日々の食事を通して、泣いたり笑ったりしながら懸命に生きている姿が、そこにはあります。

食べることは生きること。その当たり前だけれど尊い営みが、この短編集全体を流れるテーマとなっています。楽しい時も、辛い時も、誰かと、あるいは一人で食卓に向かう。その一つ一つの瞬間が、登場人物たちの、そして読者である私たちの人生の一部として、優しく、そして深く心に響く物語です。

小説「ゆうべの食卓」の長文感想(ネタバレあり)

角田光代さんの『ゆうべの食卓』を読み終えて、まず感じたのは、深い安堵感と、じんわりとした温かさでした。これは単に「食」をテーマにした物語というだけでなく、食卓を囲む、あるいは一人で食卓に向かう人々の「生」そのものを、非常に細やかな筆致で描き出した作品だと感じます。日常の、ともすれば見過ごしてしまいそうな瞬間瞬間に、こんなにも豊かな感情やドラマが息づいているのだと、改めて気づかせてくれました。

この作品が『オレンジページ』という料理雑誌に連載されていたという背景は、物語の空気感に大きく影響しているように思います。読者の日常に寄り添うような温かさ、レシピを紹介するような丁寧さで、人々の暮らしと食事が描かれています。だからこそ、登場人物たちが作る料理、食べる料理が、とても身近に感じられるのかもしれません。特別なご馳走ではなくても、そこには確かな生活の匂いと、人の温もりが感じられます。

連作短編集という形式も、この作品の大きな魅力ですね。三編で一つの家族や個人の物語が描かれ、次の章ではまた別の人物に焦点が当たる。けれど、前の章の登場人物が意外な形で顔を出したり、その後の様子が垣間見えたりする。このゆるやかな繋がりが、世界全体に奥行きと広がりを与えています。読み始めは少し戸惑うかもしれませんが、読み進めるうちに、この街のどこかに彼らが本当に暮らしているような、そんな感覚になっていくのが面白い体験でした。まるで、隣の家の窓から漏れる灯りを眺めているような、そんな親密さを感じます。

「明日の家族」では、大学進学を機に一人暮らしを始める娘と、それを見送る家族の姿が描かれます。初めて自分でお弁当を作る高校生の息子のエピソードも印象的でした。ぎこちない手つきで作るお弁当には、彼の成長や自立への第一歩が詰まっているようで、読んでいて微笑ましくなりました。家族という単位が、子供たちの成長と共に少しずつ形を変えていく、その自然な流れが優しく描かれています。

「パパ飯ママ飯」の章は、特に心に残りました。コロナ禍という状況も相まって、夫婦が離婚を決意する。でも、それは決して憎しみ合っての別れではなく、お互いを尊重した上での選択であることが伝わってきます。離婚後も「新ユニット」として良好な関係を続け、娘の結婚式には二人で参列する。こんな家族の形もあるのだなと、少し驚きつつも、とても温かい気持ちになりました。現代における多様な家族のあり方を、肯定的に、そして希望を持って描いている点に、角田さんの現代を見つめる眼差しを感じます。悲しい別れではなく、新しい関係性の始まりとして描かれているのが素敵です。

「グラタンバトン」では、母から娘へと受け継がれるグラタンのレシピを通して、家族の歴史や愛情が描かれます。料理というものが、単なる栄養摂取のためだけでなく、人の思いや記憶を繋ぐ大切な役割を果たしていることを感じさせます。誰かのために作る料理、誰かと一緒に食べる料理。その温かさが、世代を超えてバトンのように渡されていくイメージが、心に響きました。

「それぞれの夢」では、夢を追う若者や、恋に悩む女性など、それぞれの人生の岐路に立つ人々の姿が描かれます。彼らが囲む食卓の風景、例えば、友人と鍋を囲みながら語り合う時間や、一人で食べる餅きんちゃくの味などが、彼らの心情と巧みにリンクしています。日常の食事が、人生の様々な局面を彩っていることが伝わってきます。

「はじめての引っ越し」から始まる引っ越し三部作も印象的でした。人生の節目には、しばしば住む場所の変化が伴います。一人暮らしを始める時の期待と不安、家族が増えて移り住む喜び、そして、長年住んだ家を手放す寂しさ。それぞれの引っ越しにまつわるエピソードを通して、人生の時間の流れと、それに伴う感情の機微が丁寧に描かれていました。荷物をまとめたり、新しい部屋で最初の食事をとったりする描写が、とてもリアルでした。

「充足のすきま」では、一見満たされているように見える日常の中に潜む、ふとした孤独感や心の揺らぎが描かれます。パートナーがいても、仕事が順調でも、どこか満たされない気持ち。そんな繊細な感情を、例えば一人でワインを飲む時間や、誰かと食べる食事の微妙な空気感を通して表現しているのが巧みだと感じました。完璧に見える人生なんてない、誰もが心の中に何かしらの「すきま」を抱えているのだと、そっと寄り添ってくれるような優しさがあります。

「彼女のレシピブック」は、料理のレシピが過去と現在、そして人と人とを繋ぐ物語でした。古いレシピブックに残された書き込みから、今はもういない人の存在を感じたり、その人が生きた時間に思いを馳せたりする。料理のレシピが、単なる手順書ではなく、記憶や物語を内包したタイムカプセルのようなものであることを感じさせます。食を通して時間を旅するような、不思議な感覚を覚えました。

「ようこそ料理界へ」で描かれるのは、失恋をきっかけに料理に目覚める男性の物語です。それまで料理とは無縁だった彼が、少しずつ料理の楽しさや奥深さに気づいていく過程が、ユーモラスでありながらも真摯に描かれています。新しいことに挑戦することで、見える世界が変わっていく。料理という具体的な行為を通して、自己発見や成長の喜びが伝わってくるエピソードでした。

「だいじなのは基本の調味料」では、料理の基本に立ち返るように、日々の暮らしの基本や、ささやかな幸せの大切さが語られます。特別な出来事がなくても、丁寧に淹れたコーヒーや、基本の調味料で作るシンプルな料理の中に、確かな豊かさがある。日常を丁寧に生きることの価値を、改めて考えさせてくれるような章でした。

「私の無敵な妹」では、対照的な姉妹の関係性が描かれます。しっかり者の姉と、自由奔放に見える妹。お互いを理解しきれない部分がありながらも、どこかで深く繋がっている。そんな姉妹ならではの複雑な感情や、それぞれの生き方への眼差しが、食卓を囲むシーンなどを通して描かれていました。家族だからこその距離感や、愛情の形について考えさせられます。

そして、最後の章「私たちのちいさな歴史」。これは、長年住み慣れた実家を解体するという、非常に個人的でありながら、多くの人が共感しうるであろう出来事を扱っています。三姉弟が解体前の家で最後の食事をする場面、更地になった土地で母とピクニックをする場面、そして新しく他人の家が建った土地を一人で見に行く場面。三つのエピソードを通して、家族の歴史、時間の流れ、そして喪失感が静かに、しかし深く描かれています。登場人物が三姉弟から母と娘の二人、そして最後は一人になっていく描写や、「母も昨年亡くなった」というさりげない一文に、胸が締め付けられました。自分の家族や、過ぎ去った時間への思いと重なり、涙が止まりませんでした。家という場所が持つ記憶の重み、そしてそれ失うことの痛みと、それでも続いていく人生。この章は、本作全体を締めくくるにふさわしい、静かで力強い余韻を残しました。

全体を通して、コロナ禍という未曽有の事態が、人々の生活や心理に影を落としている描写も随所に見られました。リモートワーク、外出自粛、人との距離感の変化。そうした現代的な背景の中で、それでも人々は食卓を囲み、日々の営みを続けていく。その姿は、困難な状況の中でも失われない人間の強さや、日常の尊さを教えてくれるようでした。

角田さんの文章は、本当にその時代時代の空気を敏感に捉え、変化し続けているのだなと感じます。(参考文章にもありましたが)決して派手ではないけれど、心に染み入るような言葉選び、情景描写が素晴らしいです。特に食事のシーンは、匂いや温度まで伝わってくるかのようで、読んでいるとお腹が空いてくることもしばしばでした。それは単に美味しそうというだけでなく、その場の空気や人間関係まで描き込んでいるからでしょう。

読み終えて、自分の日常にある食卓の風景を思い返しました。家族と囲む賑やかな食卓、友人と語り合う居酒屋のカウンター、一人で食べる少し寂しいけれど自由な食事。どんな食卓にも、それぞれの物語があり、意味がある。この『ゆうべの食卓』は、そんな当たり前のようでいて、実はとても豊かな「食べること」「生きること」の意味を、改めて深く考えさせてくれる作品でした。疲れた心に優しく寄り添い、明日への小さな活力を与えてくれるような、そんな一冊です。何度でも読み返して、その度に新しい発見や共感を見つけられそうな気がします。

まとめ

角田光代さんの『ゆうべの食卓』は、私たちの日常に寄り添い、食卓という身近な風景を通して、現代を生きる人々の様々な人生模様を描き出した、心温まる連作短編集でした。コロナ禍という時代背景を織り込みながらも、描かれるのは普遍的な人の営み、家族や他者との繋がり、そして日々のささやかな喜びや哀しみです。

『オレンジページ』での連載という成り立ちを持つこの作品は、三編で一つの物語を構成し、章ごとに主人公を変えながらも、登場人物たちがゆるやかに繋がっていくという構成が特徴的です。読み進めるうちに、まるで同じ街に暮らす隣人たちの物語を覗いているような、そんな親しみと発見のある読書体験ができます。

離婚しても続く新しい家族の形、若者の自立、長年住んだ家との別れ、料理を通して広がる世界など、様々な世代、様々な立場の人々が登場し、それぞれの人生の局面が、食卓の風景と共に丁寧に描かれています。派手な出来事があるわけではなくても、一つ一つのエピソードが心に深く染み入るのは、角田さんの細やかな観察眼と、登場人物たちへの温かい眼差しがあるからでしょう。

読後には、自分の毎日の食事や、周りの人々との関係を、少しだけ大切にしたいという気持ちにさせてくれます。忙しい日々の中で忘れがちな、食べること、そして誰かと時間を共有することの温かさや尊さを、そっと思い出させてくれるような作品です。疲れた時に手に取れば、きっと優しい気持ちになれる、そんな一冊だと思います。