小説「ぼんち」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「ぼんち」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

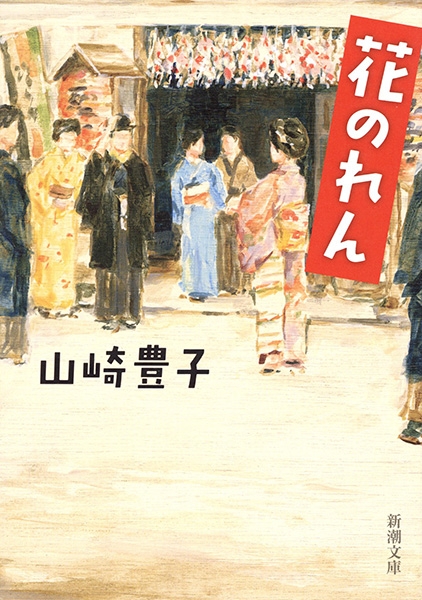

本作は、戦前から戦後の激動の時代を背景に、大阪・船場という特殊な世界で生きた一人の男の生涯を描いた、山崎豊子氏の不朽の名作です。主人公・喜久治が目指した「ぼんち」という生き様は、単なる放蕩息子を意味する言葉ではありません。商才と遊びの才覚を兼ね備え、厳しい自己規律のもとに人生を謳歌する、選ばれし者のための美学なのです。

物語の舞台である船場は、独自のしきたりや言葉遣いが根付く、閉鎖的でありながらも絢爛たる文化が花開いた場所でした。その中で、父から「ぼんちになれ」という遺言を託された喜久治が、どのようにその言葉を体現し、女たちに囲まれ、時代の荒波に揉まれながら生きていくのか。その一代記は、読む者の心を強く揺さぶります。

この記事では、まず物語の骨格となるあらすじをご紹介し、その後、結末までのネタバレを交えながら、喜久治という男の生き様や、彼を取り巻く人々の強烈な個性、そして物語の根底に流れる無常観について、私の感じたことを詳しく綴っていきたいと思います。

「ぼんち」のあらすじ

大阪・船場の老舗足袋問屋「河内屋」に生まれた喜久治は、幼い頃から跡取り息子として育てられます。しかし、三代続けて婿養子が当主を務めてきた河内屋の実権は、祖母・きのと母・勢以という二人の女帝が完全に掌握していました。喜久治は、息が詰まるような女系家族の支配の中で、窮屈な日々を送っていました。

父・喜兵衛は亡くなる間際、喜久治に「ぼんぼんになったらあかん、ぼんちになりや」という言葉を遺します。この遺言を生涯の指針と心に誓った喜久治。しかし、彼の旺盛な女性関係を憂いた祖母と母は、半ば強引に砂糖問屋の娘・弘子との結婚を画策します。この結婚は、跡継ぎを産ませるためだけの道具としてであり、弘子は男児を出産すると同時に、非情にも離縁させられてしまうのでした。

この一件で家の非情さを目の当たりにした喜久治は、父の遺言を胸に、本格的に粋人としての道を歩み始めます。芸者のぽん太をはじめ、四人もの女性を妾として囲い、それぞれと複雑で深い関係を築いていきます。家の外では華やかな色恋の世界に身を置きながら、家業である足袋問屋の商売にも類稀なる才覚を発揮し、河内屋をさらに大きく発展させていくのでした。

しかし、そんな彼の栄華の日々は、太平洋戦争という未曾有の国難によって、根底から覆されることになります。大阪大空襲の業火は、船場の街も、そして喜久治が築き上げてきた世界をも容赦なく飲み込んでいきます。すべてを失った焼け跡で、彼は何を見出し、どのような結末を迎えるのでしょうか。

「ぼんち」の長文感想(ネタバレあり)

山崎豊子氏が描く『ぼんち』の世界に足を踏み入れるたび、私はいつも圧倒されてしまいます。これは単なる一人の男の物語ではありません。船場という土地が育んだ特異な文化、その中で燃え盛る人間の業、そして時代の移ろいという抗えない力への挽歌なのだと感じます。ネタバレを含みますが、喜久治の人生を追いながら、私の心に残ったことを語らせてください。

まず、物語の核となる「ぼんち」という理想像が非常に興味深いですね。甘やかされただけの「ぼんぼん」とは違う、商売の才覚と、計算し尽くされた遊びを両立させる男。それは、父・喜兵衛が息子に託した、あまりにも過酷で、しかし魅力的な生き方の指針でした。喜久治がその遺言を金科玉条のごとく守り、生涯をかけて体現しようとする姿には、一種の悲壮感すら漂います。

物語の序盤、喜久治が置かれた環境は息が詰まるほどです。祖母きのと母・勢以が君臨する女系一家。彼女たちの権力は絶対的で、喜久治はまるで鳥籠の中の鳥のようです。この家の存続という目的のためには、個人の感情などいとも簡単に踏みにじられます。その象徴が、最初の妻・弘子の悲劇ではないでしょうか。

彼女はただ、河内屋の跡継ぎを産むためだけに嫁がされ、その役目を終えた途端、まるで道具のように捨てられます。彼女が月経の有無まで監視されていたという逸話は、背筋が凍るほどの恐ろしさです。この家の論理の前では、個人の尊厳など存在しないに等しい。この非情なシステムを前に、若き喜久治が無力であったことは、彼の後の人生を決定づけた原体験だったのかもしれません。

その抑圧からの解放を求めるように、喜久治は花柳界にのめり込んでいきます。しかし、それもまた「ぼんち」としての修業の一環でした。彼の遊びは、無軌道なものではなく、計算されたものであり、それ自体がひとつの事業のようでした。このあたりの描写から、彼の商人としてのしたたかさが垣間見えます。

そして物語は、喜久治が五代目当主となり、四人の妾を持つようになってから、さらに深みを増していきます。誇り高い芸者のぽん太、献身的な幾子、近代的な女給の比佐子、そして喜久治の生涯の同志となるお福。彼女たちはそれぞれ全く異なる個性と背景を持ち、喜久治との関係性もまた様々です。

特に印象的なのは、四人の女性との関係を、喜久治がまるで事業のポートフォリオのように巧みに管理している点です。誰を正式な妾とし、誰を非公式な愛人とするか。そこには彼の商人としての価値観が色濃く反映されています。彼は無秩序に快楽を求めたのではなく、人間関係にさえ序列と秩序を設け、それを完璧にコントロールしようとしていたように思えます。

その関係性を象徴するのが、有名な「下駄」の逸話です。喜久治が大切にする桐下駄を、妾たちがどう扱うか。ぞんざいに扱うぽん太、丁寧に汚れを拭う幾子、そして下駄の裏の焼き印まで確認するほど深く観察するお福。この描写だけで、それぞれの女性の性格と、喜久治への想いの深さが手に取るように伝わってきます。見事な表現力に、ただただ感嘆するばかりです。

中でも、お福という女性の存在は特別です。当初は家の存続のための道具として喜久治に近づきますが、やがて彼の最も深い理解者となり、生涯の伴侶ともいうべき存在になっていきます。幾子の死に打ちひしがれる喜久治を身を挺して慰める場面は、二人の魂が結びついた瞬間であり、物語の中でも屈指の名場面だと感じています。

しかし、喜久治が築き上げたこの完璧な世界は、戦争という外部からの力によって、あっけなく崩壊します。大阪大空襲で店も家も焼き尽くされ、すべてが灰燼に帰す場面は、あまりにも衝撃的です。物理的な破壊だけでなく、船場という文化そのもの、そして喜久治を支えてきた価値観が崩れ去る音が生々しく聞こえてくるようでした。

焼け残った蔵、そして焼け跡での祖母きのとの対決は、物語の大きな転換点です。女たちの権力の象徴である「家」を失い、男の商売の象Cである「蔵」だけが残った。絶望したきのの詰問は、旧時代の価値観の断末魔の叫びでした。そして、その後の彼女の謎めいた死は、女系支配の時代の完全な終焉を告げる、悲劇的な幕引きだったと言えるでしょう。

この大空襲は、皮肉にも喜久治を母権の支配から解放しました。しかし、それは彼がよじ登ってきた梯子そのものが燃え落ちてしまった後の、空虚な解放でしかありませんでした。彼のアイデンティティを支えていた世界そのものが、消滅してしまったのですから。

物語の終盤、ネタバレになりますが、その結末はあまりにも哀切です。終戦後、菩提寺に身を寄せた妾たちの、飾り気のない生々しい姿を垣間見た喜久治。その瞬間、彼の数十年にわたる粋人としての情熱は、完全に消え失せます。まるで長い夢から覚めたかのように、彼は静かにその場を去り、自らの色恋の人生に終止符を打つのです。この場面の虚無感は、読む者の胸に深く突き刺さります。

そして、時は流れ昭和35年。かつての「ぼんち」の面影はなく、息子たちに養われながら、昔の栄華を語ることを慰めにする老人となった喜久治の姿があります。それでも彼の胸には、足袋屋再興という最後の夢が燻っていました。

しかし、その夢は、妾の子であり、戦後の合理的な価値観を持つ息子・太郎の一言によって、無残にも打ち砕かれます。「今更足袋屋でもないと」。この言葉は、喜久治が人生を賭けて追い求めた「ぼんち」という生き様そのものを、時代遅れの遺物として断罪する、非情な宣告でした。

『ぼんち』の結末は、ひとつの文化が滅びゆく様を描いた、壮大な挽歌です。「ぼんち」という生き方は、戦前の船場という特殊な土壌があって初めて花開く、奇跡のような徒花だったのかもしれません。喜久治の悲劇は、「ぼんち」に成りきれなかったことではなく、完璧に体現したにもかかわらず、その価値を認めてくれる世界そのものよりも、長生きしてしまったことにあるのではないでしょうか。

時代の遺物として、ただ黄昏の中に立ち尽くす喜久治の最後の姿。そこには、言いようのない寂しさと、人生の無常観が凝縮されています。山崎豊子氏の鋭い視線は、個人の生き様を通して、時代の大きなうねりと、その中で翻弄される人間の哀しみを、見事に描き切っているのです。何度読んでも、深く考えさせられる名作です。

まとめ

山崎豊子の傑作小説『ぼんち』は、大阪・船場という特異な世界を舞台に、「ぼんち」として生きることを宿命づけられた男・喜久治の、波乱に満ちた一代記です。そのあらすじは、読む者を物語の世界へと強く引き込みます。

この記事では、物語の結末を含むネタバレを交えながら、その深い感想を述べさせていただきました。女系家族の支配、四人の妾との華やかで複雑な関係、そして商人としての成功。喜久治の栄華と、戦争によってすべてが崩壊していく過程は、まさに圧巻の一言に尽きます。

彼の人生は、時代の大きな変化の中で、かつての価値観がいかにして色褪せていくかを象徴しているかのようです。最後のネタバレになりますが、息子から浴びせられる非情な言葉は、一つの時代の完全な終わりを告げ、読者に深い無常観と哀愁を感じさせずにはいられません。

『ぼんち』は、単なる娯楽小説にとどまらず、人間の業、家族のあり方、そして時代の流れと個人の尊厳について、深く考えさせられる作品です。まだ読んだことのない方には、ぜひ一度手に取っていただきたい、心からそう思える一冊です。