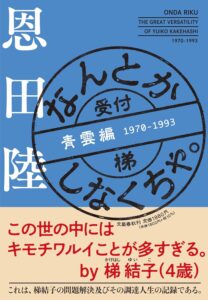

小説「なんとかしなくちゃ。 青雲編」のあらすじを物語の核心に触れる部分も含めて紹介します。長文の読み応えのある考察も書いていますのでどうぞ。恩田陸さんの最新作(刊行当時)ということで、手に取った方も多いのではないでしょうか。独特の世界観と、読み始めたら止まらない魅力は今作でも健在ですよ。

小説「なんとかしなくちゃ。 青雲編」のあらすじを物語の核心に触れる部分も含めて紹介します。長文の読み応えのある考察も書いていますのでどうぞ。恩田陸さんの最新作(刊行当時)ということで、手に取った方も多いのではないでしょうか。独特の世界観と、読み始めたら止まらない魅力は今作でも健在ですよ。

この物語の主人公は、梯結子(かけはし ゆうこ)という、ちょっと変わった女の子です。大阪の海産物問屋の息子を父に、東京の老舗和菓子屋の娘を母に持つという、商売人の血筋を色濃く受け継いでいます。幼い頃から、物事がスムーズに進まなかったり、非効率だったりすることに「キモチワルイ」と感じてしまう。そんな彼女が、持ち前の観察眼と行動力で、身の回りの「なんとかしなくちゃ」いけない状況を次々と解決していく、そんなお話なんです。

「青雲編」とタイトルにあるように、この巻では結子の幼少期から大学入学、そして社会人になる直前までが描かれています。彼女がどのようにしてそのユニークな問題解決能力を培っていったのか、その成長の過程を追体験できる構成になっています。家族や友人との関わり、学校生活、そしてちょっと意外な趣味との出会いなど、様々な経験が彼女を形作っていく様子は、読んでいてとてもワクワクします。

この記事では、そんな「なんとかしなくちゃ。 青雲編」の物語の詳しい流れと、読んで感じたこと、考えたことを、物語の結末にも触れながら、たっぷりと語っていきたいと思います。これから読もうと思っている方、すでに読んでもっと深く知りたいと思っている方、どちらにも楽しんでいただけたら嬉しいです。

小説「なんとかしなくちゃ。 青雲編」のあらすじ

物語は、主人公・梯結子の誕生から始まります。大阪の海産物問屋と東京の老舗和菓子屋という、商売熱心な家系の血を引く結子は、四人きょうだいの末っ子。物心ついた頃から、周囲をよく観察し、非効率なことや「フェアじゃない、美しくない」と感じる状況を見つけると、どうにか改善できないかと考えずにはいられない子供でした。その片鱗は、幼少期の些細な出来事の中にも現れます。

小学校に上がると、その才能はさらに開花します。例えば、友人たちとの誕生会のやり方。それぞれの家庭の事情がある中で、誰もが気兼ねなく楽しめるように、プレゼントや持ち寄るお菓子のルールを提案し、実行に移します。また、家業の手伝いにおいても、無駄な手順を見つけては改善案を考え、大人たちを驚かせることもしばしば。彼女の行動原理は、常に「キモチワルイ」ことの解消と、関わる人みんなが心地よく過ごせる状況を作り出すことにあるのです。

中学・高校時代には、茶道との出会いが彼女に大きな影響を与えます。一見、効率とは対極にあるような茶道の世界ですが、その所作や精神性の中に、無駄を削ぎ落とした機能美や、相手をもてなすための合理性を見出します。お茶の先生から教わる「時間をいただく」という考え方は、結子の問題解決のアプローチに深みを与えていくことになります。ただ効率を求めるだけでなく、時間や人の気持ちといった要素も考慮に入れるようになるのです。

大学に進学した結子は、ひょんなことから「城郭研究会」という少し変わったサークルに入ることになります。そこで行われていたのが、過去の合戦を題材にした「城攻めシミュレーション」。史実における敗因を「なかったこと」にして、戦略を練り直すというディスカッションです。結子はこのシミュレーションを通して、単に勝敗を決めるだけでなく、「何をもって勝利とするか」「どうすれば被害を最小限に抑え、より良い形で戦いを終結させられるか」という、本質的な問いに向き合っていきます。

この城攻めシミュレーションでの経験は、彼女独自の考え方である「カケハシドクトリン」へと昇華していきます。それは、「生き残ること」、それも単に命があるだけでなく、「心身ともに健康な状態で生き残ること」を最重要視する考え方です。戦いや競争において、最終的に歴史を作るのは生き残った者である、という視点に立ち、目先の勝利に固執するのではなく、長期的な視点で最善の着地点を探る。この考え方は、彼女の後の人生における問題解決の核となっていくのです。

「青雲編」の物語は、結子が大学を卒業し、就職活動を経て、ある企業に内定を得るところで幕を閉じます。彼女が選んだ道は、一見するとこれまでの彼女の興味とは少し違うように見えるかもしれません。しかし、そこには彼女なりの「なんとかしなくちゃ」という想いが込められています。社会という大きな舞台で、彼女がその類まれなる問題解決能力と調達能力をどのように発揮していくのか、期待を抱かせながら物語は次へと続いていくことを予感させます。

小説「なんとかしなくちゃ。 青雲編」の長文感想(ネタバレあり)

いやあ、面白かったです、「なんとかしなくちゃ。 青雲編」。恩田陸さんの作品は色々読んできましたが、また新しい扉が開かれたような、そんな新鮮な感覚がありました。主人公の梯結子、彼女のキャラクターがとにかく魅力的ですよね。困ったこと、非効率なこと、理不尽なことに対して「キモチワルイ」と感じて、それを解決せずにはいられない。この感覚、多かれ少なかれ誰にでもあると思うのですが、結子の場合、その発想力と実行力が桁違いなんです。

物語は結子の幼少期から始まるわけですが、すでにこの頃から「片付け魔」「仕切り屋」の片鱗が見え隠れします。でも、それは決して自己満足のためではなく、周りの状況をより良くしたい、みんなが気持ちよく過ごせるようにしたい、という純粋な思いから来ているのが伝わってきます。大阪と東京の商家という、バックグラウンドも面白いですよね。それぞれの文化や気質の違いが、結子の多角的な視点を養う一助になっているのかもしれません。

特に印象的だったのは、小学生時代の誕生会のエピソード。子供同士のプレゼント交換って、家庭環境の違いが露骨に出てしまう、ちょっとデリケートな問題を含んでいますよね。それを結子は、みんなが無理なく、かつ楽しめるような絶妙なルール作りで解決してしまう。単に「平等」にするのではなく、「公平」さを保ちつつ、それぞれの満足度を高める。このバランス感覚が素晴らしいと思いました。大人でもなかなか難しいことを、小学生の結子がやってのける。末恐ろしい子です(笑)。

そして、中学・高校時代の茶道との出会い。これがまた、結子の成長に大きな影響を与えます。効率や合理性を重視してきた結子が、一見非効率にも見える茶道の所作や精神性に触れることで、物事の多面性を学んでいく。特に「お茶が美味しいのは、時間をいただいているから」という先生の言葉は、私自身にも深く響きました。スピードや効率ばかりがもてはやされる現代社会において、忘れがちな大切な視点ですよね。この経験が、後の「カケハシドクトリン」にも繋がっていくように感じました。

大学での城郭研究会と「城攻めシミュレーション」のエピソードは、この物語のハイライトの一つと言えるでしょう。歴史上の合戦を題材に、敗因を取り除いたifの世界で戦略を練る。この設定自体がまず面白い。そして、ここでの結子の活躍がまた見事なんです。他の学生が戦術レベルでの議論に終始する中、結子は「そもそも、この戦いの目的は何か?」「何をもって勝利とするのか?」という、より本質的な問いを投げかける。

ここで提示される「カケハシドクトリン」、すなわち「心身ともに健康な状態で生き残ること」を最優先とする考え方。これは、単なるゲームの攻略法にとどまらず、現実社会における様々な問題解決にも通じる、普遍的な哲学だと感じました。ビジネスにおける競争、人間関係の対立、あるいはもっと大きな社会問題まで。目先の勝ち負けにこだわるのではなく、いかにして関係者全員のダメージを最小限に抑え、持続可能な形で着地させるか。結子の視点は、非常に現代的で示唆に富んでいます。

この物語、語り手が独特ですよね。三人称視点でありながら、時折、作者自身の声のような、あるいは物語を俯瞰する別の視点からのコメントが挿入される。最初は少し戸惑いましたが、読み進めるうちに、これが物語に軽やかさと奥行きを与えていることに気づきました。結子の行動や心理を客観的に解説してくれたり、時にはちょっとツッコミを入れたり。この語り口が、結子という非凡なキャラクターを、より身近に感じさせてくれる効果も生んでいるように思います。

結子の周りの人々も魅力的です。理解のある両親や祖父母、個性的なきょうだいたち、茶道の先生、大学の友人たち。彼らとの関わりの中で、結子は影響を受け、また影響を与えながら成長していきます。特に、結子の才能を早くから見抜き、温かく見守る家族の存在は大きいですね。「よう分からんけど、なんかやりそうや」という期待が、彼女の能力を伸び伸びと育てたのかもしれません。

物語全体を通して流れているのは、「フェアじゃない、美しくない」状態を放置できない、という結子の強い信念です。それは、単なる正義感というよりも、美意識に近いものなのかもしれません。物事がスムーズに流れ、関わる人々が納得し、全体として調和が取れている状態。それを美しいと感じ、そうでない状態を「キモチワルイ」と感じる。この感性が、彼女の行動の原動力になっているのでしょう。

「青雲編」というタイトルが示す通り、これはまだ結子の物語の序章に過ぎません。大学を卒業し、社会という大海原に漕ぎ出す彼女が、これからどんな「なんとかしなくちゃ」な場面に遭遇し、それをどう解決していくのか。非常に気になるところで物語は終わります。続編への期待感が否応なく高まりますね。早く続きが読みたい! と思わずにはいられません。

個人的には、結子が就職先に選んだ企業が、少し意外でした。もっと直接的に「問題解決」に関わるようなコンサルティング会社とか、あるいは家業を継ぐとか、そういう道を想像していたのですが。彼女が選んだのは、一見地味にも思える業界の、しかし大きな可能性を秘めた企業。ここにも、彼女なりの深い考えと、「なんとかしなくちゃ」という動機があるのでしょう。そのあたりが続編で描かれるのが楽しみです。

恩田陸さんの作品は、ミステリー、ファンタジー、青春ものと、ジャンルが多岐にわたりますが、今作は「お仕事小説」や「成長物語」の要素もありつつ、やはりどこか恩田さんらしい不思議な魅力に満ちています。結子の能力は、ある意味で超能力に近いのかもしれません。しかし、その思考プロセスや行動原理は、非常に現実的で、私たち自身の日常にも応用できるヒントがたくさん詰まっているように感じました。

作中で描かれる様々な「問題解決」の事例は、どれも「なるほど!」と膝を打つものばかりです。複雑に絡み合った問題を、結子がいかにして解きほぐし、最適解を導き出すのか。その過程は、まるで鮮やかな手品を見ているようで、ページをめくる手が止まりませんでした。ロジカルでありながら、どこか人間味のある彼女の解決策は、読後感も爽やかです。

少し気になった点を挙げるとすれば、参考記事にもあったように、結子がほとんど失敗しないことでしょうか。もちろん、彼女の非凡さを示すためには必要なのかもしれませんが、人間誰しも失敗はつきものです。失敗から学び、さらに成長していく結子の姿も見てみたかった気もします。まあ、これは続編への期待ということにしておきましょう。

ともあれ、「なんとかしなくちゃ。 青雲編」は、非常に読み応えのある、そして元気をもらえる作品でした。梯結子という魅力的なキャラクターの成長譚として、また、様々な問題解決のヒントを与えてくれる実践的な物語として、多くの人に読んでほしい一冊です。彼女の「なんとかする」力は、閉塞感のある現代社会において、一条の光となるかもしれません。続編、心から待っています!

まとめ

恩田陸さんの小説「なんとかしなくちゃ。 青雲編」は、梯結子というユニークな主人公の成長を描いた物語です。彼女は、日常に潜む非効率や理不尽さを見過ごせず、「なんとかしなくちゃ」と持ち前の問題解決能力を発揮していきます。その過程は読んでいて非常に爽快で、多くの発見があります。

物語は結子の幼少期から大学卒業までを追い、彼女がどのようにしてその特異な才能を育んできたのかが丁寧に描かれています。家族との関係、学校生活、茶道や城郭研究会といったユニークな経験を通して、彼女の思考や行動原理が形作られていく様子は、まさに「青雲編」の名にふさわしい内容といえるでしょう。

特に、彼女がたどり着く「カケハシドクトリン」という考え方は、単なる物語の要素にとどまらず、現実の問題解決にも応用できる深い洞察を含んでいます。目先の勝敗ではなく、関わる人々の心身の健康と持続可能性を重視する視点は、現代を生きる私たちにとっても示唆に富んでいます。

「青雲編」は、結子の物語の始まりに過ぎません。社会という新たなステージで、彼女がこれからどんな活躍を見せてくれるのか、期待せずにはいられません。読み終えた後、きっとあなたも「続きが読みたい!」と思うはず。多くの人に手に取ってほしい、魅力あふれる一冊です。