小説「そして、バトンは渡された」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「そして、バトンは渡された」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

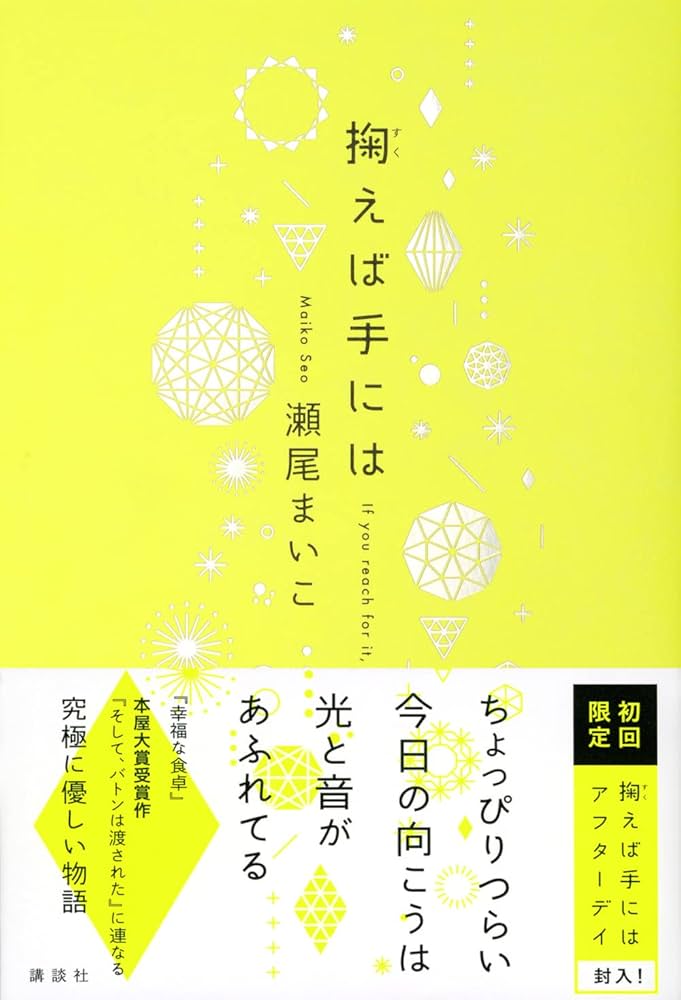

血のつながりだけでは測れない家族の輪郭を、「そして、バトンは渡された」はやわらかい手つきで掬い上げてきます。「父が三人、母が二人」という一文だけで驚く方も多いと思いますが、「そして、バトンは渡された」が本当に描くのは、事情よりも日々の温度です。本屋大賞受賞作として広く読まれた背景にも、その体温の確かさがあるのだと思います。

さらに「そして、バトンは渡された」は映像化もされ、物語の芯が別のかたちでも届くようになりました。映画は配給や公開日が公式に案内されており、原作の広がりを後押しした一例です。

この先は、まず「そして、バトンは渡された」の筋を整理し、その後に踏み込んだ感想へ進みます。読み終えたあと、身近な誰かを思い出してしまう――そんな読後の揺れを、丁寧に言葉へ落としていきます。

「そして、バトンは渡された」のあらすじ

主人公の森宮優子は、高校生の女の子です。苗字が何度も変わり、いくつもの家庭を渡ってきたのに、彼女自身は「不幸」の型に収まらない顔をしています。「そして、バトンは渡された」は、この出発点がまず印象的です。

現在の優子は、血のつながらない父である森宮壮介と暮らしています。距離の取り方に不器用さを残しつつ、互いを大切にしようとする同居の空気が、静かに積み上がっていきます。

一方で物語は、優子の過去へも光を当てます。自由奔放に見える継母・梨花、小さな頃の優子、そして別の「父」たち。人生の節目ごとに家族の姿が変わり、そのたびに新しい生活の作法が生まれていきます。

やがて優子は、ある出来事をきっかけに、梨花の沈黙や失踪の理由へ近づいていきます。ただし、この段階では結論の扉はまだ開き切りません。「そして、バトンは渡された」が用意している核心は、もう少し先で、別の角度から手渡されます。

「そして、バトンは渡された」の長文感想(ネタバレあり)

ここから先はネタバレを含むので、未読の方はご注意ください。物語の仕掛けや行き先まで触れながら、「そして、バトンは渡された」を受け止め直します。

まず心をつかまれるのは、設定の奇抜さではなく、優子の呼吸の自然さです。父が複数、母が複数という事実が、説明のための見世物にならず、生活の一部として語られていきます。だから読者は、驚くより先に「そういう日々もある」と頷いてしまうのです。

優子が現在の父を「森宮さん」と呼ぶ距離感も、効いています。親子として近すぎない呼び名は、線を引くためではなく、互いを壊さないための礼儀として響きます。家族だから何でも言える、ではなく、家族だからこそ慎重になる――その逆説を、この呼び名が担っています。

そして梨花です。彼女は、読む側の価値観を意図的に揺らしてきます。浪費家で、気分で動いて、家庭を振り回す「悪い大人」に見える場面があるのに、同時に子どもへ向ける情の強さが否定できない。好きになりきれないのに、切り捨ててもいけない、という手触りが残ります。

物語が上手いのは、梨花を単なる問題児に固定しないところです。優子の過去が明かされるほど、梨花の行動が「身勝手」だけで説明できなくなっていきます。読者は、断罪の言葉を用意した自分のほうが、先に立ち尽くしてしまう感覚を味わいます。

幼い優子が「みぃたん」と呼ばれていた事実が繋がった瞬間、読書の風景が反転します。別人物の物語だと思っていた時間が、同じ人生の別の季節だったと分かる。ここで「そして、バトンは渡された」は、家族の歴史を一本線にせず、折りたたまれた記憶として差し出してきます。

水戸秀平、田中姓、泉ヶ原茂雄、そして森宮壮介。名前が変わり、住まいが変わり、保護者のルールが変わるたび、子どもは「順応」を強いられます。普通なら痛みの記録になりそうな道のりが、優子の場合は、愛情の受け取り直しとして編み直されている。ここが読後に残る温かさの源だと思います。

泉ヶ原という人物が象徴的です。梨花が再婚先として選ぶ理由に「ピアノ」が関わる筋は、親が子どもの願いを叶える形が一種類ではないことを示します。金銭で解決する危うさを含みつつ、それでも「習わせてあげたい」という願いが嘘ではない。善悪が混ざったまま成立する愛情が描かれます。

優子の学校生活に置かれた「卒業式のピアノ」も、上手い仕掛けです。技術不足のまま背負わされる出来事が、優子の人生全体と呼応していきます。環境に押し出され、でも投げ出さず、助けを受け取りながら弾き切る。その姿が、家族関係の歩き方そのものに見えてきます。

早瀬賢人の存在は、恋愛の甘さより「理解の練習」を運んできます。優子が自分の過去を語るとき、相手に同情されるのではなく、受け止められる経験をする。ここで「そして、バトンは渡された」は、家族の物語を、次の世代へつなぐ物語へ静かに拡張します。

中盤以降、梨花の不在がただの失踪ではなくなっていきます。便りが届き、実父が戻り、さらに泉ヶ原から知らせが来る。この連鎖は、家族の関係が「いま一緒にいるか」だけで決まらないことを突きつけてきます。離れていても、手放していても、責任は残り続けるのです。

核心は、梨花が重い病を隠していたという真相です。ブラジルへ同行しなかったこと、森宮家から姿を消したこと、再婚を繰り返したこと――それらが「自分の亡き後に、優子へ最適の父を用意するため」だったと明かされる場面で、読者は評価軸を強制的に入れ替えられます。

もちろん、この真相は梨花を聖人に変える装置ではありません。病を理由にしても、子どもの心に傷が残らないはずがない。だからこそ「そして、バトンは渡された」は、優子に簡単な許しを与えません。優子は優子の時間で、理解と怒りと寂しさを抱え直していきます。

終盤の結婚式の場面は、題名そのものが現実になります。式場にそろう三人の父、そして壮介の言葉。「親たちから渡されたバトンを、しっかり受け取れ」という託し方は、親が子を所有しない、という覚悟でもあります。愛情を渡すことは、縛ることではなく、手放すことでもある。読みながら胸の奥が熱くなりました。

この作品が大きく読まれた理由は、家庭の多様性を掲げるためではなく、もっと素朴な「人が人を大切にする技術」を見せてくれるからだと思います。本屋大賞受賞や幅広い読者層という事実は、物語の届き方の確かさを裏づけています。

同時に、文学賞候補作として賛否の触れ幅もあった点は覚えておきたいです。甘さに見える箇所、安心できる世界の作り方に引っかかる声も、外側には確かにあります。ただ私は、その「安心」を狙って作れる強度こそ、現代の物語の責任の取り方だと受け取りました。

読み終えたあと、「そして、バトンは渡された」という題名が、過去の出来事の説明ではなく、これからの生き方への指示に変わります。あなたが受け取ったものを、あなたの速度で渡していけばいい。血縁でも、同居でも、戸籍でもなく、関わり続ける意志によって家族は更新されるのだ、と。私はそう背中を押されました。

「そして、バトンは渡された」はこんな人にオススメ

家族にまつわる経験が、少しだけ複雑だと感じている方に、「そして、バトンは渡された」は向いています。誰かを責めたい気持ちと、でも嫌いになれない気持ちが同居しているとき、この物語はその混ざり方を否定しません。

血のつながりを大事にしてきた方にも、むしろ読んでほしいです。「そして、バトンは渡された」は血縁を軽んじる話ではなく、血縁だけに寄りかからない話です。親子を名乗ることの重さと、名乗らないまま背負う重さの両方が描かれます。

進学、就職、結婚など、節目に立っている方にも合います。優子が「受け取る」ことを学び、次へ渡す準備をしていく筋は、人生の切り替え期にいる読者の心へ自然に重なります。卒業式の出来事が、その象徴として効いてきます。

最後に、読みやすく、でも軽くは終わらない物語を探している方へ。「そして、バトンは渡された」は出来事の派手さより、会話や沈黙の積み重ねで心を動かします。読後、身近な人へ連絡したくなるタイプの作品です。

まとめ:「そして、バトンは渡された」のあらすじ・ネタバレ・長文感想

- 家族構成の「変化」が、驚きより先に生活の手触りとして伝わってきます。

- 優子が「森宮さん」と呼ぶ距離感が、親子の新しい礼儀として効きます。

- 梨花は断罪も美化もできず、読者の価値観を揺らしてきます。

- 「みぃたん」と優子が繋がる瞬間、物語の見え方が反転します。

- 苗字が変わるたびに、愛情の受け取り方も更新されていきます。

- 泉ヶ原の存在が、善悪の混ざった愛情を立体的にします。

- 卒業式のピアノが、優子の人生の「背負い方」と響き合います。

- 実父の帰還と知らせの連鎖で、離れていても続く責任が浮かびます。

- 梨花の病と意図が明かされ、読者は評価軸を入れ替えられます。

- 結婚式で「バトン」が言葉になり、渡すことの優しさと痛みが残ります。