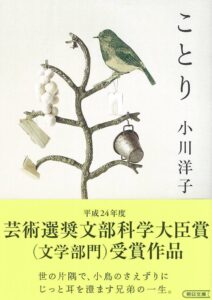

小説「ことり」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「ことり」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小川洋子さんの作品の中でも、特に静かで、胸の奥深くに沁みわたるような物語です。読んだ後、しばらく言葉を失ってしまうほどの余韻が残ります。この物語は、派手な事件が起こるわけではありません。ただ、ある兄弟のひっそりとした暮らしと、その終わりが淡々と描かれていくだけなのです。

しかし、その静けさの中にこそ、人間のコミュニケーションの本質や、社会との関わり、そして孤独というものの根源的な寂しさが詰まっています。兄が話す不思議な言葉「ポーポー語」は、この物語の心臓部と言えるでしょう。それは、言葉が通じ合うことの奇跡と、同時に言葉だけでは決して埋められない溝の両方を示しているように感じられます。

この記事では、まず物語の骨子となる部分をご紹介します。どのようなお話なのか、主要な登場人物は誰なのかを知っていただけるはずです。そして、その後に核心的な部分、結末にまで踏み込んだ詳しい読み解きを続けていきます。そこでは、なぜ主人公が「ことりの小父さん」と呼ばれ、どのような最期を迎えるのか、その深い意味について私なりの解釈を述べています。

この物語に触れて、心がどうしようもなく揺さぶられた一人として、その感動の源泉を少しでもお伝えできればと思います。読み終えた方がどのような思いを抱くのか、その一助となれば幸いです。それでは、静謐な物語の世界へご案内しましょう。

「ことり」のあらすじ

物語の中心にいるのは、鳥と心を通わせる兄と、その兄を生涯にわたって支え続けた弟です。後に「ことりの小父さん」と呼ばれることになる弟が、静かに自身の人生を回想する形で物語は進んでいきます。彼の兄は、ある時から人間社会の言葉を話すのをやめ、鳥のさえずりのような「ポーポー語」だけを話すようになりました。不思議なことに、その言葉を理解できるのは、世界でただ一人、弟だけでした。

二人は両親の死後も、古びた家で二人きりの静かな生活を続けます。弟はゲストハウスで働きながら兄の面倒を見、兄はそんな弟のそばで、キャンディーの包み紙で美しい鳥のブローチを作りながら穏やかに過ごします。彼らの世界は、二人だけで完結していました。兄の「ポーポー語」が完璧なコミュニケーションを可能にしていたため、他の誰も立ち入る必要がなかったのです。それはまるで、硬い殻に守られた小さな巣のようでした。

しかし、その穏やかな日々は、兄の突然の死によって終わりを告げます。幼稚園の鳥小屋の前で、兄は静かに息を引き取りました。唯一の対話相手を失い、絶対的な沈黙の中に一人残された弟。彼は、兄が最後にいた場所であるその鳥小屋を、毎日欠かさず掃除することを新たな日課とします。その姿から、彼は近所の子供たちに「ことりの小父さん」と呼ばれるようになるのです。

兄を失ったことで、弟は初めて一人で世界と向き合うことになります。しかし、兄との完璧なコミュニケーションに慣れきってしまった彼にとって、それはあまりにも困難なことでした。彼の純粋すぎる心は、社会の複雑さや時として見せる残酷さと、うまく調和することができません。彼の人生は、ここから静かに、そしてゆっくりと、予期せぬ方向へと進んでいくことになります。

「ことり」の長文感想(ネタバレあり)

この物語を読み終えた時、深い沈黙が私を包みました。それは悲しいとか、感動したとか、そういう一言ではとても表せない、複雑で重層的な感情でした。心の中に、静かで清らかな水が満ちていくような、それでいて、どうしようもない寂しさが底に澱のように溜まっていくような感覚。ここでは、物語の結末を含む重大なネタバレに触れながら、なぜ「ことり」がこれほどまでに心を揺さぶるのか、その理由をじっくりと紐解いていきたいと思います。

物語の序盤で描かれる兄弟の世界は、息をのむほどに純粋で、そして危ういものでした。兄が話す「ポーポー語」は、弟だけが理解できる完璧な言語です。そこには嘘や誤解、見栄といった、私たちが日常的に使う言葉にまとわりつく不純物が一切ありません。二人のコミュニケーションは完璧であり、それゆえに彼らの世界は完全に閉じていました。この「閉じた巣」は、二人にとっては何物にも代えがたい聖域であったと同時に、弟が社会で生きていく力を奪う、一種の呪いでもあったように思えてなりません。

兄との完璧すぎる関係は、逆説的に、弟から他者と関係を築く能力を奪ってしまいました。兄という唯一絶対の存在がいたからこそ、彼は友人や恋人を必要としなかった。兄の通訳者であり、番人であることが彼の世界のすべてだったのです。この幼少期の特殊な環境が、後の彼の人生に決定的な影を落とすことになるという構成は、本当に見事というほかありません。彼の孤独は、兄の死後、突然始まったのではなく、生まれた時から静かに育まれていたのです。

そして、兄は死にます。物語は静かに、しかし決定的に転換点を迎えます。兄の死が描かれる場面は、非常に印象的です。幼稚園の鳥小屋の金網に寄りかかって亡くなった兄。その時にできた金網の小さな窪みは、彼の喪失の大きさを象徴する、静かな記念碑として物語の中に存在し続けます。唯一の対話者を失った弟の中に訪れたであろう、絶対的な沈黙を想像すると、胸が締め付けられます。

ここから、彼は「ことりの小父さん」としての人生を歩み始めます。毎日、幼稚園の鳥小屋を掃除する。この行為は、単なる悲しみを紛らわすための作業ではありません。これは、彼なりの追悼の儀式であり、亡き兄との対話を続けるための、切実な祈りのようなものだったのではないでしょうか。兄の言語は、鳥のさえずりと深く結びついていました。だからこそ彼は、兄の魂が宿るかのような鳥たちのそばにいることで、兄との絆を保とうとしたのでしょう。兄の世話をすることが彼の人生であったように、今度は兄の化身である鳥たちの世話をすることが、彼の新たな存在理由となったのです。

兄の死後、主人公は否応なく外部の世界と接触せざるを得なくなります。その中で描かれるいくつかのエピソードは、彼の純粋さと、社会の無理解や残酷さとの対比を鮮烈に描き出しています。特に、公立図書館の司書との淡い関係は、読んでいて胸が苦しくなるほどでした。彼は彼女に惹かれながらも、どう接していいのか分かりません。彼の愛情表現は、彼女を見つめながらチョコレートを食べるという、あまりに内向的で奇妙な形をとります。結局、この関係は言葉になることなく消えてしまい、彼が人間社会の「言語」をいかに持たないかを痛感させられます。

さらに痛烈なのが、鈴虫を飼う老人や、メジロの鳴き声を競わせる賭博の場面です。鈴虫が鳴かなくなると冷酷に踏み潰す老人。鳥を無理やり鳴かせて賭けの対象にする男たち。彼らの行為は、「愛」という名の下に行われる、暴力的な支配と搾取に他なりません。生き物をありのままに愛し、その歌声に耳を澄ませていた兄弟の世界とは、あまりにも対極的です。主人公は、この残酷な「誤訳」に満ちた世界で、ただ静かに傷ついていきます。

そして、物語は最も残酷な誤解へと至ります。近所で女の子が行方不明になった時、地域社会の疑惑の目は、一斉に彼に向けられます。独り身で、風変わりで、毎日幼稚園の周りをうろついている男。彼の無垢な善意は、社会の偏見というフィルターを通して、いとも簡単に歪められてしまうのです。「ことりの小父さん」という愛称は、「子取りの小父さん」という不吉な響きへと変貌します。彼の穏やかで非所有的な「言語」は、社会によって「捕食」という最も暴力的な物語へと翻訳されてしまった。この展開は、彼の孤独がもはや内面的な問題ではなく、社会によって作り出されたものであることを示しています。

物語の最終幕、彼はすべての拠り所を失います。幼稚園の鳥小屋は撤去され、長年勤めたゲストハウスの仕事も辞めざるを得なくなります。日々の営みという名の最後の砦を失い、完全に孤立した彼が出会うのが、一羽の傷ついたメジロでした。この小さな命を救うことが、彼の最後の、そして唯一の使命となります。それは、彼の人生そのものの凝縮でした。鳥を所有するのではなく、ただ愛し、世話をし、いつか空に返す。兄から受け継いだその精神の、最も純粋な発露だったのです。

物語の最後の場面は、この小説のすべてを象徴しています。彼は、小さな鳥籠を抱きしめたまま、自室で息絶えているのが発見されます。メジロはまだ生きていて、彼のそばで鳴き続けていました。まるで、失われた「ポーポー語」で彼を呼び戻そうとするかのように。この場面の美しさと悲しさは、言葉に尽くせません。彼は、最後の最後に、かつて兄と分かち合った完璧な対話の世界に戻ることができたのかもしれません。

しかし、ここで最も重要なのは、彼が「籠の扉を開けずに」亡くなったという事実です。これは、この物語の核心に触れる、作者による意図的な選択でしょう。普通なら、鳥を大空に放ち、彼の魂も解放される、というような結末を想像するかもしれません。しかし、小川洋子さんはその安易なカタルシスを拒否します。なぜなら、主人公自身が、人生という見えない「籠」に囚われた一羽の「ことり」だったからです。

兄と過ごした家も、二人だけの「巣」という名の籠でした。兄を失った後の社会も、彼を理解せず、疑惑の目を向ける大きな籠でした。彼にとって、世界そのものが籠だったのです。だから、彼は自分自身が手にしたことのない「自由」を、最後の伴侶であるメジロに与えることはできなかった。籠の中で、その脆さを守りながら歌うことだけが、彼の生き方であり、存在証明だったのです。

この結末は、悲劇的ではありますが、同時に彼の人生に対する最も誠実な肯定であるように感じられます。彼は、生きてきたように死んでいった。自分という存在の真実を、最後まで裏切らなかった。その静かで毅然とした姿に、私は深く心を打たれました。

この物語は、小川洋子さんの静謐な筆致によって、その力が最大限に引き出されています。細やかな描写の積み重ねが、大きな事件以上に雄弁に登場人物の心情を語ります。何が起こるかではなく、それがどう語られるかが、いかに重要であるかを教えてくれます。

結局、主人公の人生は幸福だったのでしょうか。その問いに、簡単な答えはありません。彼の人生は孤独と誤解に満ちていました。しかし、そこには揺るぎない献身と、静かな充足、そして誰にも真似できない純粋な愛の形がありました。

「ことり」は、社会の片隅でひっそりと生きる、声なき人々の魂の歌です。その歌は、無垢で、脆く、そしてどうしようもなく美しい。読後、私たちの心に残るのは、そのはかなくも気高い歌声の、静かな余韻なのです。この物語は、幸福とは何か、満たされた人生とは何かという、私たちの固定観念を静かに揺さぶり、見過ごされがちな日常の片隅にこそ、本当の尊厳や美しさが宿っていることを教えてくれます。

まとめ

小川洋子さんの小説「ことり」は、静けさの中に人間の根源的な孤独と愛を描いた、忘れがたい一作です。この記事では、物語のあらすじから、結末のネタバレを含む深い感想までを綴ってきました。兄だけが話す「ポーポー語」をめぐる兄弟の純粋で閉じた世界が、いかに美しく、そして危ういものであったかを感じていただけたかと思います。

兄の死後、主人公が「ことりの小父さん」となり、社会と関わろうとしながらも、その純粋さゆえに孤立を深めていく過程は、胸に迫るものがあります。特に、物語の核心的なネタバレである結末の場面、彼が傷ついたメジロの入った籠を開けずに息絶えるシーンは、この物語のテーマを象徴しています。それは、彼自身が人生という「籠」の中で生きた「ことり」であったことの、悲しくも美しい証明なのです。

この物語は、派手な展開に頼ることなく、丹念な描写の積み重ねによって、登場人物の心の機微を深く描き出しています。静かだからこそ、読者の心に深く響く。そんな力を持った作品です。コミュニケーションの本質や、社会の周縁で生きることの意味を、静かに問いかけてきます。

もしあなたが、日々の喧騒から離れ、じっくりと物語の世界に浸りたいと願うなら、この「ことり」はきっと、あなたの心に深く残る一冊となるでしょう。読み終えた後、世界が少しだけ違って見えるかもしれません。