小説「こうふく あかの」の感想をネタバレ込みで紹介します。長いですが、読み応えのある感想も書いていますのでどうぞ。

小説「こうふく あかの」の感想をネタバレ込みで紹介します。長いですが、読み応えのある感想も書いていますのでどうぞ。

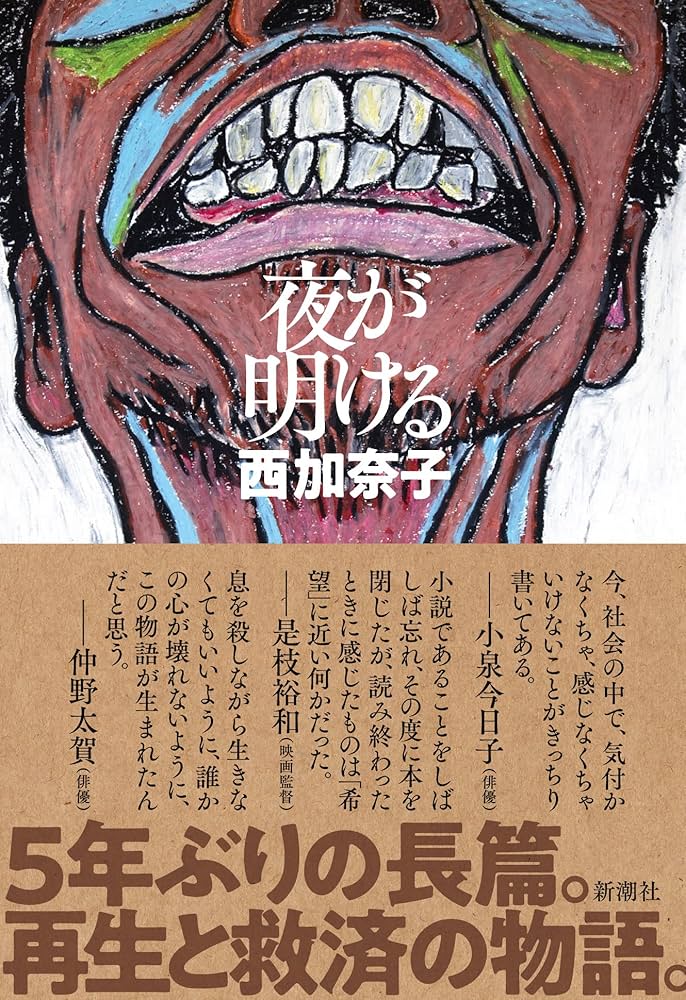

西加奈子氏が贈る長編大作「こうふく あかの」は、読む者の心に深く突き刺さる、ある男の壮絶な内面と「生」の物語です。この作品は、私たちの誰もが持つ「こうふく」という概念が、いかに多様で、ときに衝撃的な形で現れるのかを問いかけます。一見すると平穏に見える日常が、一瞬にして崩壊するその様は、まさに他人事ではありません。

主人公が直面する、自身のコントロールを遥かに超えた出来事は、彼だけでなく、きっと多くの読者の心にも波紋を投げかけることでしょう。果たして「こうふく」とは、私たちが思い描く理想の姿なのでしょうか。それとも、もっと混沌とした、しかし根源的な力のなかにこそ、その真の姿は隠されているのでしょうか。

この物語は、個人の抱える苦悩や葛藤が、普遍的な生命のテーマへと繋がっていく壮大なスケールで描かれています。登場人物たちが織りなす人間模様は、時に痛々しく、時に温かく、そして力強く、私たち自身の「こうふく」のあり方について深く考えさせられます。

「こうふく あかの」のあらすじ

西加奈子氏の「こうふく あかの」は、39歳の調査会社中間管理職である「俺」の、ある日常から始まります。彼は結婚して12年、仕事も順調で、プライベートも充実していると自負していました。しかし、その自己満足的な平穏は、妻からの突然の告白によって根底から揺さぶられます。

なんと、3年間セックスレスだった妻が、他の男の子を宿したというのです。この事実は「俺」にとって深い屈辱であり、彼は激しい憤りと生理的嫌悪を覚えます。妻の腹が日に日に大きくなっていくことに耐えられず、この屈辱的な状況を誰にも相談できずに苦悩を深めていきます。彼は理想の自分であり続けようと努めますが、どうにも心が落ち着きません。

そんな気の抜けた「俺」を、同期の窓際社員である兎島が、プロレスのリングが併設された不思議な居酒屋「BO-KENジム」へと誘います。そこで「俺」は、会社や家庭で着ていた「カッコつけた鎧」を脱ぎ捨て、誰にも言えなかった本音を吐露するようになります。しかし、その場所での店主たちや常連客とのやり取りは、「俺」の凝り固まった価値観を揺さぶり始めるのでした。

「こうふく あかの」の長文感想(ネタバレあり)

西加奈子氏の『こうふく あかの』を読み終え、まず感じたのは、これほどまでに人間の内面、特に男性のプライドと脆弱さを抉り取る作品が他にあるだろうか、という圧倒的な衝撃でした。物語は、私たちの社会がしばしば目を背けがちな「生」の根源的な側面、そして「こうふく」という普遍的なテーマを、これでもかとばかりに突きつけてきます。

主人公である「俺」は、まさに現代社会に生きる「普通」の男性像を体現しているように見えます。彼は39歳、結婚12年目の中間管理職で、仕事も順調、家庭も安定していると信じ込み、自己満足の世界に浸っています。彼が「自分は充実している」と胸を張る姿は、多くの読者にとって共感を呼ぶかもしれません。しかし、その「充実」がいかに脆い基盤の上に成り立っていたか、物語は残酷なまでに暴き出していきます。

妻からの、セックスレス期間中の妊娠という衝撃的な告白は、彼の人生を根底から覆す出来事でした。この一点で、彼の完璧な世界は音を立てて崩れ始めます。彼が感じるのは、深い屈辱と、自分ではどうにもできない事態への激しい憤りです。妻の不貞という事実以上に、彼のプライドが粉々に砕かれる様は、読んでいて胸が締め付けられるほどでした。妻のお腹が膨らんでいく様子に生理的嫌悪を抱く描写は、彼がいかに「生」の根源的な部分から乖離していたかを如実に示しています。

彼がこの屈辱を誰にも相談できずに苦悩する姿は、現代の男性が抱える孤独感をも象徴しているように思います。「理想の俺」という自己像にしがみつき、脆いプライドを守ろうとすればするほど、彼は深みに嵌まっていきます。仕事にも手がつかず、心が疲弊していく「俺」の描写は、精神的に追い詰められた人間のリアルな姿を描き出しています。

そんな彼の前に現れるのが、同期の窓際社員である兎島、そして「BO-KENジム」という不思議な空間です。この居酒屋は、プロレスのリングが併設された異様な場所でありながら、「俺」にとっては現実からの唯一の逃避場所となります。ここで「死ぬほど美味いビール」を飲み、彼は会社や家庭で身につけていた「カッコつけた鎧」を脱ぎ捨て、誰にも言えなかった本音を吐露し始めます。この吐露の場面は、彼の内なる醜い感情、特に女性蔑視的な考えが露呈する瞬間であり、読んでいて思わず目を背けたくなるほどでした。

しかし、この「BO-KENジム」が単なる逃避場所ではないところが、この作品の巧みさです。彼が「女には、分からん世界だ」と叫んだ時、兎島や店主たちから返されるのは、「猪木も女から生まれてきたんだよね」「女の人には敵いません」といった、彼の予想を裏切る言葉でした。このやり取りは、「俺」の凝り固まった価値観、特に女性や「生」に対する偏見を真正面から突きつけます。彼のプライドが打ち砕かれると同時に、彼は自身の考えが通用しない現実を思い知らされ、深い脱力感を覚えるのです。しかし、この脱力感こそが、彼が新たな真実を受け入れるための下準備だったように感じられます。

物語は、「俺」の物語と並行して、2035年または2039年の未来を舞台に、無敵のプロレスラー、アムンゼン・スコットの闘いを描きます。彼の闘いは、肉体と肉体がぶつかり合う原始的な「生」の表現であり、強さや勝利への執念、生命力そのものを象徴しています。彼の「無敵」という存在は、ある種の完成された「生」の形を示唆しますが、物語の最後で、全くの新人レスラー、サミー・サムが彼に挑戦するという展開は、生命の動的な側面、つまり常に変化し、世代が交代していく様を描いています。

この二つの物語が、最初は全く無関係に見えながら、実は深いテーマで繋がり、やがて劇的に合流していく構成は、西加奈子氏の筆致の確かさを感じさせます。アムンゼン・スコットの物語が「生」の能動的、攻撃的な側面を描く一方で、「俺」の物語は「生」の受動的な側面、そしてそれに伴う葛藤を描いています。この対比が、「生」というテーマの多層性を際立たせています。

そして、「俺」が現実から逃避するために向かったバリ島での体験は、彼の変容における重要なターニングポイントとなります。そこで彼が溺れかけ、「ある光景」を目にすることは、単なる偶然ではありません。妻が子供を宿した相手の出身地である可能性が示唆されるバリ島での体験は、「俺」がこれまで軽蔑してきた「異質な生」の源流に触れることを意味します。この危機的状況と光景が、彼がこれまで閉ざしてきた感覚を開放し、新たな視点を受け入れる準備をさせていくのです。

バリ島から帰国後、「俺」は逡巡の末、妻の出産に立ち会うことを決意します。ここが、物語のクライマックスであり、「俺」の人生における決定的な瞬間です。そこで彼が目の当たりにするのは、壮絶でグロテスクな「生」の瞬間でした。「血やら汗やらなんやかやでドロドロ、頭に血がのぼって顔も赤い。産まれたての赤ちゃんも赤いのだろう」という生々しい描写は、生命誕生の神聖さだけでなく、その根源的な力と、それに伴う痛みや混沌をも含めて「生」を受け入れることの重要性を私たちに突きつけます。

そして、生まれてきた子の肌が「黒く輝いていた」という描写は、読者に強烈な印象を与えます。この「黒く輝く肌」は、妻の不貞の証であると同時に、バリ島での「俺」の体験、そして未来のプロレスラーであるサミー・サムへと繋がる、まさしく運命の糸です。個人的な「屈辱」が、普遍的な「生命の連鎖」の一部として昇華される瞬間を、私は鳥肌が立つ思いで読みました。生命の誕生が必ずしも美しく清らかなものだけでなく、原始的で、時には不快に感じるほどの「グロテスクさ」を伴うことを率直に描き、その「グロテスクさ」をも含めて「生」を肯定することこそが、真の「こうふく」への道であるというメッセージは、あまりにも力強く、そして深いのです。

物語の結末は、二つの時間軸で進行していた物語が劇的に合流する、まさにカタルシスを感じるものでした。「俺」の妻から生まれた「黒く輝く肌の子」が、未来のプロレスラー、サミー・サムとして成長し、無敵の王者アムンゼン・スコットに挑戦するという展開は、胸が高鳴るほどです。そして、そのサミー・サムの闘いを見守るリングサイドに、「ひときわ声を涸らして応援する初老の男」がいるという描写は、この男が「俺」である可能性を強く示唆しており、私はその瞬間、深い感動に包まれました。

かつて嫌悪した「自分の子ではない子」の成長を、時間を超えて見守り、応援するまでに変容した「俺」。これは、彼が「生」のグロテスクさを乗り越え、その力強さと多様性を完全に受容したことの究極の証に他なりません。彼の煩悶が「どこかへ飛んでいく」感覚、そして自分の中に「血が滾る」のを感じる描写は、彼が「生」の否定から肯定へと、内面的なパラダイムシフトを経験したことを鮮やかに示しています。この「血の滾り」は、彼がかつて嫌悪した「生」の原始的な側面を、今や自身の内なる力として受け入れたことの象徴です。

この作品は、「こうふく」とは何か、という根源的な問いを私たちに突きつけます。初期の「俺」の「こうふく」は、社会的成功や個人的なコントロールに基づくものでした。しかし、最終的に彼が見出した「こうふく」は、「生」の混沌やグロテスクさをも含めた受容の中にありました。それは、表面的な幸福や社会的な規範に囚われた「こうふく」の概念を打ち破り、生命の根源的な側面や、予期せぬ出来事の中にも「こうふく」を見出す可能性を示唆しています。

「こうふく」の「赤」は、血、生、情熱、そして原始的な生命力を象徴していると私は感じました。それは、表面的な幸福ではない、生命の根源的な部分に触れることで得られる、より深く、力強い「こうふく」なのでしょう。西加奈子氏は、「こうふく」という普遍的なテーマを、個人的な苦悩と社会的な闘争、そして生命の循環という多層的な視点から描き出すことで、読者一人ひとりが自身の「こうふく」の形を深く探求するきっかけを与えてくれます。この作品は、私たちの感情を揺さぶり、考えさせ、そして最終的には、力強い希望を与えてくれる、まさしく傑作と言えるでしょう。

まとめ

西加奈子氏の「こうふく あかの」は、主人公「俺」の個人的な危機と、未来のプロレスラーであるアムンゼン・スコットの闘いを巧みに交錯させ、「こうふく」という概念の多義性と「生」の根源的な力を深く探求する作品でした。主人公は、妻の予期せぬ妊娠という衝撃的な出来事によって、これまで築き上げてきた自己満足的なプライドと世界観を打ち砕かれます。

彼は当初、この事態に深い屈辱と嫌悪を抱き、現実逃避を試みます。しかし、「BO-KENジム」という非日常的な空間での交流や、バリ島での決定的な体験、そして何よりも妻の出産に立ち会うという壮絶な経験を通じて、彼は「生」のグロテスクな側面をも含めた圧倒的な力と向き合うことになります。この過程で彼の凝り固まった価値観は揺らぎ、男性中心的な視点から軽視されがちな「母体」の偉大さを認識していきます。

物語の核心は、個人的な苦悩が生命全体の壮大な循環の一部として昇華されていく点にあります。彼の「子」が未来のリングで新たな生命力として輝くサミー・サムであることが示唆され、二つの物語は時間と世代を超えて繋がり、個人の苦悩が普遍的な生命の連鎖へと繋がっていく様子を描きます。最終的に、主人公は「血の滾り」という生命力に満ちた感覚を得て、自身の「生」への向き合い方を根本的に変えていきます。

「こうふく あかの」は、表面的な幸福や社会的な規範に囚われた「こうふく」の概念を打ち破り、生命の混沌や不条理、そして時に不快に感じるほどの原始的な力を丸ごと受け入れることで見出される、より深く、力強い「こうふく」の形を提示しています。この作品は、読者に対し、自身の「こうふく」とは何かを問い直し、生命の真の姿と向き合うことの重要性を強く訴えかける、深く、そして希望に満ちた物語だと感じました。