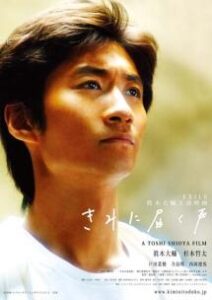

小説「きみに届く声」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「きみに届く声」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

渡辺淳一さんが描く医療の世界は、いつも人間の生と死、そしてその間で揺れ動く心の機微を鋭く描き出しますが、この物語も例外ではありません。一人の医師の挫折と再生を通して、私たちは医療の原点とは何か、そして人を救うとはどういうことなのかを問われることになります。

舞台は、本土から遠く離れた離島。都会の喧騒とは無縁のその場所で、主人公の医師は自らの過去と向き合い、未来への一歩を踏み出すための試練に立ち向かいます。彼の前に現れたのは、重い病を抱えた一人の少女でした。彼女の命の灯火を消すまいと奮闘する彼の姿は、私たちの心に深く響くものがあります。

この記事では、物語の導入から結末に至るまでの流れを追いながら、登場人物たちの心の動きや、物語に込められた深いメッセージをじっくりと読み解いていきたいと思います。特に、物語の核心に触れる部分も詳しく語っていきますので、これから作品を手に取る方、あるいはすでに読まれて物語をより深く味わいたいと考えている方にも、楽しんでいただける内容になっているはずです。

それでは、渡辺淳一さんが紡ぎ出す、魂の再生の物語の世界へ、一緒に旅を始めましょう。彼の声が、そして物語の声が、あなたの心に届くことを願っています。

「きみに届く声」のあらすじ

東京の最先端医療の現場で大きな挫折を味わい、医師としての自信を失いかけていた青年医師・北岡雄一郎。彼は、まるで自分自身を罰するかのように、すべてを捨てて離島「神ノ島」の小さな診療所へ赴任します。穏やかで美しい自然とは裏腹に、彼の心はまだ過去の失敗に囚われ、癒えることのない傷を抱えたままでした。この島への旅は、彼にとって再起をかけた挑戦であると同時に、過去から逃れるための逃避行でもあったのです。

島で彼を迎えたのは、個性豊かな診療所のスタッフたちでした。すべてを見通すような温かさで北岡を受け入れる所長の田原勇介。確かな腕を持ちながらも、どこか冷めた態度で北岡に厳しく接するベテラン医師の有津圭一。そして、島の人々から厚い信頼を寄せられている心優しい看護師の澤田美佐代。彼らとの出会いは、孤立していた北岡の心に少しずつ変化をもたらしていきます。

そんな中、北岡は美佐代の一人娘である澤田真央と出会います。明るく振る舞う彼女が、実は命に関わる重い心臓の病を抱えていることを知るのでした。彼女の無垢な瞳と、生きたいと願う純粋な心に触れた北岡は、自らのすべてを懸けて真央を救うことを決意します。「彼女を救うことこそが、自分の失った自信を取り戻し、医師として再生するための唯一の道だ」と、彼は燃えるような情熱を彼女の治療に注ぎ込み始めます。

しかし、その情熱は、現実主義者である有津との深刻な対立を生むことになります。離島の限られた医療設備での高リスクな手術は無謀だと断じる有津と、それでも可能性を信じたい北岡。二人の信念は激しくぶつかり合います。周囲の島民たちを巻き込みながら、真央の命を巡る時間は刻一刻と過ぎていくのでした。果たして北岡の声は、真央に、そして閉ざされた人々の心に届くのでしょうか。

「きみに届く声」の長文感想(ネタバレあり)

物語の幕開け、主人公である医師・北岡雄一郎が船に揺られ、離島「神ノ島」へと向かう場面は、非常に象徴的です。これは単なる物理的な移動ではありません。彼がこれまで築き上げてきたキャリア、人間関係、そして何より彼を打ちのめした過去のすべてから自らを引き離すための、魂の儀式のように私には感じられました。東京の巨大な医療システムの中で経験したであろう深刻な「挫折」。その詳細はすぐには語られませんが、彼の表情や佇まいから、医師としての根幹を揺るがすほどの出来事であったことが窺えます。彼の離島への赴任は、栄転や使命感からではなく、傷ついた魂を癒し、医師としての原点を見つめ直すための、いわば「自己流刑」の旅なのです。

島に到着した北岡を待っていたのは、この物語の人間模様を織りなす重要な登場人物たちです。神ノ島診療所の所長である田原勇介は、まさに理想の上司像と言えるでしょう。彼の懐の深さは、北岡が内面に抱える過剰な意気込みと、その裏にある深い不安を一瞬で見抜きます。「気張るなよ」という彼の言葉は、過去の失敗から逃げてきた者が無意識に纏ってしまう鎧を、優しく解きほぐす力を持っています。この一言で、読者もまた少しだけ肩の荷が下りるような感覚を覚えるのではないでしょうか。

対照的な存在として描かれるのが、もう一人の医師、有津圭一です。彼は腕利きのベテランでありながら、どこか皮肉屋で、初めから北岡に対して壁を作ります。彼の態度は、離島医療の厳しい現実を知り尽くした者だけが持つ、一種の諦観にも似たリアリズムの現れです。彼は、理想だけでは乗り越えられない現実の厳しさを体現する存在として、北岡の前に立ちはだかります。そして、看護師の澤田美佐代。彼女の存在は、この厳しい環境の中での一筋の光のようです。コミュニティの中心にいる彼女の優しさと強さは、物語全体を温かく包み込んでいます。

この物語の舞台である「神ノ島」は、単なる背景以上の役割を果たしています。東京の高度に専門化され、細分化された医療と、神ノ島の限られた資源の中で人間関係を密にしながら行われる医療との対比は、鮮やかです。東京では、最新の機器や確立された手順が医師を支えてくれるかもしれません。しかし、北岡が経験した「挫折」は、おそらくそうしたシステムさえも通用しない局面だったのでしょう。この島は、彼からそうした外部の支えをすべて剥ぎ取り、医師として最も根源的な力、すなわち患者と向き合う力そのものを試す「るつぼ」として機能するのです。

北岡の再生への道筋は、看護師・美佐代の娘である澤田真央との運命的な出会いによって、はっきりと照らし出されます。彼が初めて彼女を見かける浜辺の情景は、美しくもどこか切ない印象を与えます。イルカの群れをじっと見つめる真央の姿は、自由への憧れを感じさせると同時に、彼女自身が抱える身体的な制約を暗示しているかのようです。この静かな場面は、これから始まる激しいドラマの前の、嵐の前の静けさと言えるかもしれません。

やがて北岡は、真央がいつ命を落としてもおかしくないほど重篤な心臓病を患っているという残酷な事実を知ります。彼と真央の最初の心の交流は、彼の少し間の抜けた、しかし実直な性格を示す出来事から始まります。真央が飲んでいる薬を「睡眠薬」だと信じているのに対し、北岡はそれがただのビタミン剤であることを正直に告げてしまうのです。それは、娘の不安を少しでも和らげようとする母・美佐代の優しい嘘でした。この小さな失敗を通して、北岡はこの島という緊密な共同体の持つ、繊細な力学と優しさに気づかされます。彼は部外者であり、まずこの島の人々の心を学ばなければならないのです。

この一件は、北岡の中で眠っていた情熱に火をつけます。彼は、ほとんど狂気的とも言えるほどの熱意で真央の治療に没頭し始めます。彼にとって、真央を救うことは、単に一人の患者を救う以上の意味を持っていました。それは、自らの医師としての技量を証明し、拭い去ることのできない過去の失敗を贖うための、唯一の道であると確信したのです。彼の「張り切る」姿は、純粋な利他主義からだけではなく、彼自身の魂が救済を求めて上げる悲鳴のようにも聞こえました。

ここで、この物語の成り立ちについて触れないわけにはいきません。この作品は、もともと渡辺淳一さんの短編『少女の死ぬ時』が原作となっています。原作のタイトルが持つ、どこか冷たく、運命論的な響きを思うと、映画化(そしておそらくはこの小説版も)にあたって『きみに届く声』へと変更されたことの意義は計り知れません。この変更は、物語の焦点を「避けられない死」から、「届けようとする希望」へと劇的に転換させました。物語の主題は、病がもたらす悲劇そのものではなく、その運命に抗おうとする人間の意志と、人と人との繋がりの力へと昇華されたのです。その「声」こそが、北岡が奏でる魂の再生の旋律なのです。

北岡が真央の治療に情熱を傾ければ傾けるほど、必然的に有津医師との溝は深まっていきます。有津は、北岡のやり方を青臭い理想論であり、無謀な挑戦だと断じます。彼の視点からすれば、この小さな診療所の設備では成功するはずもないハイリスクな手術の可能性をちらつかせることは、患者とその家族に無用な希望を与え、かえって彼らを苦しめる残酷な行為に他なりません。彼の態度は、一見すると冷たく非情に映るかもしれません。

しかし、二人の対立は、単なる個人的な感情のもつれや、性格の不一致といったレベルのものではありません。それは、医療という行為の本質を巡る、二つの異なる哲学の激突なのです。北岡の理想主義は、「どんなに可能性が低くとも、目の前の命を救うために全力を尽くすべきだ」という、純粋で揺るぎない信念に基づいています。彼にとって真央を諦めることは、東京での「挫折」を再び繰り返すことであり、医師としての死を意味する道徳的な敗北でした。「治したい」という彼の願いは、あまりにも純粋で、まっすぐです。

それに対して、有津の現実主義は、長年この離島で医療に携わってきた経験から染み付いたものです。彼は、奇跡を信じることの危うさを知っています。限られた資源、限られた人員の中で、最善とは何かを常に問い続けてきたのでしょう。彼にとっての最善は、不確かな未来に賭けることではなく、現実的な予後を見据え、患者の現在の苦痛を和らげ、穏やかな時間を提供することなのかもしれません。この二つの正義が、真央という一人の少女の命を挟んで、激しく火花を散らすのです。

興味深いのは、島民たちの反応です。彼らの心は、次第に北岡の情熱的な姿勢に動かされていきます。有津の、どこか突き放したような専門家としての態度よりも、人間味あふれる北岡の懸命な姿に、彼らは希望を見出すのです。地域社会からの支持という追い風は、北岡に力を与える一方で、有津をさらに孤立させ、二人の医師の間の緊張をいやがうえにも高めていくことになります。有津の孤独が深まる描写は、読んでいて胸が痛みました。

有津という人物をさらに深く見ていくと、彼の冷笑的な態度の下に、別の顔が隠されているのではないかと思えてきます。作中で、彼もまた何らかの「曰く因縁を抱えて」この島に来たことが示唆されています。もしかすると、彼もかつては北岡のように、理想に燃える若き医師だったのではないでしょうか。そして、過去に同様の困難な症例で、救えなかった命があったのかもしれません。その時の絶望と無力感が、彼の心に分厚い鎧を着せ、現実主義者へと変えてしまったのではないか。そう考えると、彼の北岡への敵意は、単なる嫉妬や反発だけではないように思えます。それは、若き日の自分自身の姿を北岡に重ね、同じ過ちを犯させたくないという、歪んだ形での保護欲の現れだったのかもしれません。

やがて、運命の時が訪れます。真央の容態は日に日に悪化し、もはや一刻の猶予もありません。有津の猛反対、そして手術に伴うあまりにも大きなリスク。しかし、北岡は決して諦めませんでした。彼は真央の母親である美佐代をはじめ、関係者一人ひとりを懸命に説得し、ついに一縷の望みを託した心臓手術の実施へとこぎつけるのです。物語のすべての流れが、この一点に向かって収束していく緊張感は、息を呑むほどです。

そして、物語はクライマックスである手術の場面へと突入します。手術室に漂う、空気が張り詰めるような極度の緊張感。執刀医である北岡は、自らの持てる技術、知識、そして精神力のすべてを、この瞬間に注ぎ込みます。そして、彼の隣には、これまで頑なに反対の立場を貫いてきた有津の姿がありました。医師としての使命感が、彼をそこへと導いたのです。対立者から、不本意ながらも協力者へ。彼の卓越した技術なくして、この手術の成功はありえません。手術台を挟んで交わされる、言葉にならない二人の医師の対話。対立していた二つの哲学が、今、真央の命を救うというただ一つの目的のために、協調せざるを得ない状況に置かれているのです。

このクライマックスにおいて、「きみに届く声」というタイトルは、その真価を最大限に発揮します。この「声」には、幾重にも重なった意味が込められています。第一に、手術室で響く北岡の冷静な指示や、スタッフを鼓舞する励ましの言葉という、物理的な声。第二に、真央の生還を心の底から信じて疑わない彼の揺るぎない意志、その場の空気を支配するほどの気迫といった、魂の声。そして第三に、それは有津を含む医療チーム全員の力が一つになった時に生まれる、調和の声です。最終的に、この生命への希望に満ちた「声」が真央に「届き」、奇跡的に彼女を死の淵から引き戻すのです。

手術室という閉鎖された空間は、登場人物たちの和解と再生の舞台としても機能します。真央の傷ついた心臓を物理的に修復していくプロセスは、北岡と有津の間にあった感情的な溝が埋められていく過程と、見事に重なり合います。手術の成功は、北岡の理想主義か、有津の現実主義か、どちらか一方の勝利ではありませんでした。それは、北岡の大胆な情熱と、有津の冷静な経験知、その両方が融合したことによって初めてもたらされた、統合の成果なのです。共に一つの命を救ったという経験を通して、彼らはイデオロギーの対立を乗り越え、互いへの深い敬意で結ばれるのです。

手術を成功させた後、北岡は周囲が驚くような決断を下します。彼は、この「神ノ島」を離れ、再び東京へ戻ることを選ぶのです。しかし、彼が島へやって来た時とは、その意味合いは全く異なっています。もはやそれは敗北からの逃走ではありません。「もう一度、勉強し直したい」という、明確な目的意識に燃えた、未来への旅立ちでした。極限状況での成功は彼に自信を取り戻させましたが、同時に、自らの知識や技術の限界をも彼に教えたのです。彼は、過去から逃げるのではなく、自らの未来を能動的に築くために、島を去るのです。

物語の終わりは、静かで、しかし深い感動に満ちた別れの場面で締めくくられます。田原所長がかける「待っているぞ」という言葉は、彼にはいつでも帰るべき場所があることを示しています。そして何より象徴的なのは、かつての好敵手であった有津が、黙って北岡に餞別を渡すシーンです。そこには多くの言葉は必要ありません。その行為一つが、有津が北岡という医師の技量と人間性を完全に認めたことの何よりの証しでした。二人の間にあった深い雪は、完全に解けたのです。

北岡は、島を訪れた時とは全くの別人となって、新たな世界へと船出します。傷つき、自信を失い、一つの劇的な成功によって自らの価値を証明しようともがいていた彼は、確かな自信と、そして自らの限界を知る謙虚さを身につけた、真の医師へと成長しました。彼は、本当の強さとは何かを学びました。それは、ただ情熱を燃やすことでも、逆境に打ち勝つことでもない。絶えず学び続けようとする真摯な姿勢と、仲間を信じ、共に歩むことのできるしなやかさの中にこそ、それは存在するのです。一人の患者に自らの声を届けようとした彼の探求の果てに、彼は、医師としての、そして一人の人間としての、自分自身の本当の声を見つけ出したのでした。

まとめ

渡辺淳一さんの小説「きみに届く声」は、一人の青年医師の挫折と再生の物語を通して、医療の原点とは何か、そして人が人を想うことの尊さを力強く描き出した作品でした。東京での失敗から逃れるように離島へやってきた主人公・北岡が、島の厳しい現実と温かい人々に触れる中で、再び医師としての誇りと情熱を取り戻していく過程は、読む者の胸を熱くします。

特に、理想主義者の北岡と現実主義者の有津という、二人の医師の対立と、それがやがて深い相互理解へと昇華していく様は、この物語の大きな魅力です。それは単なる医療現場のドラマに留まらず、私たちの誰もが抱えるであろう理想と現実の狭間での葛藤という、普遍的なテーマを映し出しています。

そして、「きみに届く声」というタイトルに込められたメッセージは、物語全体を貫く希望の光です。どんなに絶望的な状況にあっても、一人の人間を救いたいと願う強い意志、そしてその声に応えようとする人々の繋がりが、やがては運命さえも変えるほどの力になるのだと、この物語は教えてくれます。

生命の尊厳、仕事への誇り、そして人と人との絆。感動的な人間ドラマに触れたいと願うすべての方に、心からおすすめしたい一冊です。読後にはきっと、温かい何かが心に残ることでしょう。