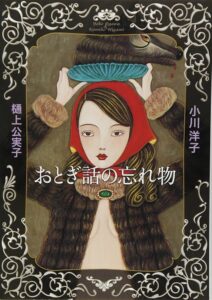

小説「おとぎ話の忘れ物」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「おとぎ話の忘れ物」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小川洋子さんの作品は、静かで美しい文章のなかに、どこか肌を粟立たせるような少しの怖さが潜んでいるのが魅力ですよね。この『おとぎ話の忘れ物』は、その魅力が凝縮されたような短編集だと感じています。誰もが知っている「おとぎ話」を題材にしながら、全く新しい、そして少しだけ残酷な物語が紡がれていきます。

物語の入り口は、街の片隅にあるキャンディー店の奥の「忘れ物図書室」。ここで不思議なキャンディーを味わいながら読む物語は、一度味わったら忘れられない、甘くて苦い毒のような後味を残します。この記事では、そんな忘れがたい物語世界の魅力に迫ります。

この記事を読めば、あなたがこの本を手に取るべきかどうかがきっと分かるはずです。この物語が持つ独特の空気感、そして結末のネタバレまでを知った上で、じっくりと味わってみるのも良いかもしれません。美しくも少しだけ恐ろしい、大人のためのおとぎ話の世界へご案内します。

「おとぎ話の忘れ物」のあらすじ

物語は、街のキャンディー店の奥にある、納戸を改造した私設の図書室から始まります。そこは「忘れ物図書室」と呼ばれ、世界中の駅の忘れ物から集められた「おとぎ話の忘れ物」が、一冊の本として仕立て直され、ひっそりと並べられています。忘れられた物語たちが持つ、静かな哀愁が漂う不思議な空間です。

この図書室を訪れた者は、まず美しい陶器製の白鳥(スワン)の容器に入った「スワンキャンディー」を勧められます。そのキャンディーには、杏や蜂蜜といった一般的な味に混じって、珊瑚、鬣(たてがみ)、そして羊水といった、少し変わった名前の味が並んでいます。これから読む物語の味を、舌で直接体験するための、不思議な儀式なのです。

この図書室で読むことができるのは、全部で四つの物語です。「赤ずきん」「不思議の国のアリス」「人魚姫」「みにくいアヒルの子」といった、誰もが知るおとぎ話を下敷きにしていますが、その内容は私たちの知るものとは全く異なります。甘いキャンディーが口の中で溶けるにつれて、物語に秘められた苦みや毒が、ゆっくりと心に染み渡っていきます。

訪れた者は、物語の持つ美しさと残酷さに引き込まれ、安全な傍観者ではいられなくなります。それぞれの物語は、愛と狂気、献身と復讐、そして生と死の境界線を静かに描き出します。果たして、忘れられたおとぎ話たちが語りかける、本当の結末とはどのようなものなのでしょうか。

「おとぎ話の忘れ物」の長文感想(ネタバレあり)

この本を読み終えたときの感覚は、美しい悪夢からゆっくりと覚める瞬間に似ていました。心地よい浮遊感と、背筋を撫でられるようなゾクゾクとした感覚が同時に押し寄せてくるのです。ここでは、各物語の核心に触れるネタバレを含みながら、私の心に残った深い余韻を、一つひとつ言葉にしていきたいと思います。

ずきん倶楽部:血と胃液の匂いが染みついた赤い布

最初の物語「ずきん倶楽部」は、有名な「赤ずきん」のその後を描いた、秘密めいたお話です。物語は「赤ずきんのずきんは、本当に最初から赤かったのだろうか?」という、根源的な問いから始まります。この一文だけで、私の知っている「赤ずきん」の世界がガラガラと崩れていくのを感じました。

この物語に登場するのは、「狼」との遭遇を生き延びた女性たちだけが入会できる「ずきん倶楽部」。彼女たちを結びつけているのは、共通の恐ろしい体験と、それを乗り越えた者だけが分かち合える静かな連帯感です。彼女たちがまとうずきんは、ただの赤い布ではありません。狼の血で染まり、胃液のかすかな匂いがするという描写に、私は思わず息を呑みました。

これは、狼に一度呑み込まれ、その腹を裂いて生還したという、壮絶な体験の生々しい証なのです。おとぎ話のなかでは語られなかった、血と消化液のリアルな感触。ずきんはもはや純潔の象徴ではなく、死の淵から生還した者が手にする「戦利品」であり、生き抜いたことの証として描かれます。

この物語における「狼との遭遇」は、避けるべき災厄ではなく、少女が女になるために通過しなければならない、過酷な儀式として描かれているように感じました。この体験を経て初めて、彼女たちは自らを守る「鋏」を手にし、真の力を得る。ネタバレになりますが、この倶楽部は、公には語られることのない、女性たちがトラウマを通じて受け継いでいく、隠された知恵のコミュニティなのです。甘いキャンディーの奥に潜む、苦い記憶そのものでした。

アリスという名前:美しい妄想の城が「蟻巣」だったと知る恐怖

二つ目の「アリスという名前」は、『不思議の国のアリス』を題材にしていますが、その雰囲気は全く異なります。幻想的な冒険譚ではなく、内向的な少女が作り上げた強迫的な妄想の世界が、静かに崩壊していくまでを描く心理的な恐怖の物語です。

主人公の少女は、自分と同じイニシャル「A」を持つ友人たちと「A倶楽部」を結成します。彼女たちの活動は、倶楽部を律するため会則を延々と作り続けること。その会則がどんどん詳細かつ奇妙になっていく様子は、微笑ましい少女の空想のようでありながら、どこか不穏な空気を感じさせます。

読み進めるうちに、私は語り手である彼女の精神が、少しずつ静かな狂気へと沈んでいくのを目撃することになります。彼女が作り上げたルールだらけの世界は、現実よりもリアルなものとして彼女の意識を支配していくのです。その閉鎖的で緻密な世界観の描写は、小川洋子さんならではの筆致で、読んでいて引き込まれずにはいられませんでした。

そして、物語の最後に明かされる、残酷なまでの「駄洒落」。これが強烈なネタバレになりますが、主人公が固執し続けた「アリス」という美しい名前が、実は「蟻巣(ありす)」という言葉と同じ音を持つことが判明するのです。この一言で、それまで積み上げられてきた物語のすべてが反転します。

彼女が築き上げた、不思議の国のように奇妙で美しい妄想の城。それは、実は「蟻の巣」という、おびただしい数の蟻がうごめく生理的嫌悪感を催させる現実を隠すための、必死の防衛機制だったのです。美しいと思っていたものが、一瞬にしておぞましいものに変わる。この結末の切れ味は、まさに鳥肌ものでした。甘いキャンディーの味が、ざらついた土の味へと変わるような、戦慄すべき読書体験でした。

人魚宝石職人の一生:究極の愛が生んだ、最も美しい復讐

三つ目の物語「人魚宝石職人の一生」は、アンデルセンの「人魚姫」を、全く新しい視点から描き直した悲劇です。語り手は、恋に破れて泡になった姫ではなく、彼女を深海から見守り続けた、一人の男性の人魚、宝石職人です。この設定からして、もう切なくて胸が締め付けられます。

彼の世界は、光の届かない深海。男性人魚は女性人魚に奉仕するだけの存在で、しかも物理的に海面に上がることができません。地上に出れば、その身は溶けて泡になってしまう。この、決して越えられない断絶と、手の届かないものへの絶望的な憧れが、物語全体を支配しています。彼は、愛する姫のために、言葉にできない想いを込めて、ただひたすらに美しい宝石を作り続けるのです。

やがて、我々の知る通り、姫は人間の王子に恋をして、泡となって消えてしまいます。そのすべてを深海から見つめることしかできなかった宝石職人の心を占めたのは、悲しみだけではありませんでした。姫の愛を踏みにじった王子と、その隣で笑う人間の姫に対する、静かで燃えるような復讐心でした。

ここからが、この物語の真骨頂であり、強烈なネタバレです。彼の復讐は、魔法や暴力によるものではありません。彼が持つ最高の技術、そのすべてを注ぎ込んだ、呪いの首飾りを創り上げることでした。彼は巧みな方法でその首飾りが王子の新しい花嫁の元へ渡るように仕向けます。そして婚礼の日、花嫁がそれを身に着けた瞬間、復讐は静かに成就します。

その美しい首飾りは、花嫁の肌の熱に反応してゆっくりと収縮し、彼女の首を締め上げていくのです。それは、愛した姫が泡となって消えた運命を、敵の上で芸術的に再現する、緩やかで残酷な処刑でした。彼の芸術が、愛の表現から憎しみの媒体へと変わる瞬間。しかし、その復讐こそが、失われた姫への究極の献身であり、彼の生涯をかけた最後の傑作だったのです。この結末には、悲しさと美しさが入り混じった、複雑な感動を覚えました。

愛されすぎた白鳥:無償の愛という名の、甘い毒

最後を飾る「愛されすぎた白鳥」は、穏やかな愛情の物語が、いかにして残酷な結末へと至るかを描いた、痛烈な寓話です。絶対的で無条件の愛が、時に受け手を窒息させる致死的な力になりうることを、静かに教えてくれます。

孤独に暮らす年老いた番人が、湖に舞い降りた一羽の美しい白鳥に心を奪われます。彼は愛情を示すため、自分が大切にしている宝物であるキャンディーを、毎日白鳥に与え始めます。その行為自体が、彼にとっての至上の幸福なのです。物語は、この行為を「無償の愛」であると定義します。

しかし、言うまでもなく、キャンディーは白鳥の食べ物ではありません。甘い贈り物は、白鳥の体内でゆっくりと毒として蓄積されていきます。与えるという自己満足に酔いしれた番人は、白鳥が弱っていくことに気づかない、あるいは気づこうとしません。

結末は、悲劇的で、そして必然的です。ネタバレすると、白鳥は死んでしまいます。番人の愛情、つまり物理的なキャンディーの重みによって、文字通り「愛されすぎた」ことで殺されてしまうのです。与える者は意図せずして殺害者となり、愛される者はその犠牲者となる。この構図は、あまりにも皮肉で、そして悲しいものでした。

この物語は、短編集全体の締めくくりとして、非常に重要な役割を果たしていると感じます。忘れられた物語世界への鍵として提示された「キャンディー」が、この最終話で、愛という名の下に振るわれる凶器へと姿を変えるのです。このことは、物語を「消費」する私たち読者の行為そのものへの問いかけのようにも思えました。善意に基づいた愛情が、いかに破壊的なものになりうるか。そのことを突きつけられ、読んでいるこちらの胸まで苦しくなるようでした。

まとめ

小川洋子さんの『おとぎ話の忘れ物』は、ただ美しいだけではない、静かな毒を秘めた物語集でした。忘れ物図書室という幻想的な舞台で、甘いキャンディーと共に味わう四つの物語は、私たちのよく知るおとぎ話の裏側に隠された、もう一つの真実を見せてくれます。

愛が狂気に、善意が暴力に変わる瞬間を、小川さんならではの静謐で美しい文章で描き出しています。それぞれの物語の結末(ネタバレ)は、衝撃的でありながら、どこか物悲しい余韻を残し、読後もしばらくその世界から抜け出せなくなってしまうほどです。

もしあなたが、甘いだけのハッピーエンドでは物足りなさを感じる読者なら、この本はきっと心に深く刻まれる一冊になるでしょう。美しさの中に潜む残酷さ、そしてその逆もまた然り。そんな世界の真理にそっと触れてみたい方にこそ、手に取っていただきたい作品です。

一度足を踏み入れたら忘れられない、美しくも少し怖い記憶の図書館。あなたも訪れてみてはいかがでしょうか。きっと、忘れられない読書体験が待っています。