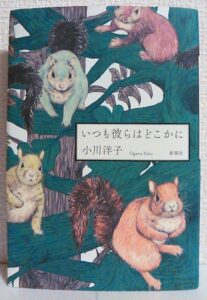

小説「いつも彼らはどこかに」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「いつも彼らはどこかに」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小川洋子さんの紡ぐ物語は、いつも静かで、どこか切ない空気をまとっていますよね。この短編集『いつも彼らはどこかに』も、まさにそんな小川洋子さんの世界観が凝縮された一冊です。一編一編は独立した物語でありながら、全体を通して読むと、まるで一本の映画を観たような、不思議なつながりを感じる作品になっています。

物語の中心にいるのは、社会の片隅でひっそりと息づく人々。そして、彼らの心に寄り添うように、様々な動物たちが登場します。それは生きている動物だけでなく、ブロンズの像であったり、絶滅した種の記憶であったり、あるいは頭蓋骨という形であったりもします。彼ら人間と動物たちの静かな交流を通して、喪失や記憶、そして生きることのささやかな尊さが、繊細に描き出されていくのです。

この記事では、各短編の詳しいあらすじはもちろん、物語の核心に触れる重大なネタバレまで、深く掘り下げていきます。なぜ登場人物たちはそのような行動をとったのか、動物たちは何を象徴しているのか。私の個人的な感想を交えながら、この物語が持つ深い意味を一緒に読み解いていけたら嬉しいです。読み終えた後、きっとあなたの心にも、静かで温かい何かが残るはずです。

「いつも彼らはどこかに」のあらすじ

『いつも彼らはどこかに』は、八つの物語が収められた連作短編集です。それぞれの物語は、孤独や喪失感を抱えながら、どこか世界の中心から外れた場所で、ひたむきに日常を営む人々を描いています。彼らのそばには、いつも不思議な存在感を持つ動物たちがいます。

物語は、自分の人生が進むべき道を見失い、モノレールに揺られながら名馬に寄り添う「帯同馬」の存在に心惹かれる女性の話から始まります。他にも、亡き翻訳家が遺したビーバーの頭蓋骨に思いを馳せる小説家、絶滅した「ハモニカ兎」をかたどった日めくりカレンダーをめくり続ける男、そして、他人の代わりに旅をする「身代わり旅人」という不思議な職業の女性など、印象的な主人公たちが次々と登場します。

彼らの物語は、静かで淡々と進んでいきます。劇的な事件が起こるわけではありません。しかし、彼らのささやかな日常の営みや、動物たちに向けるまなざしを通して、心の中にある埋められない寂しさや、失われたものへの愛おしさが、じんわりと浮かび上がってきます。

一編一編が独立しているようでいて、実はゆるやかにつながっているのがこの短編集の大きな魅力です。ある物語で提示された不安が、別の物語でそっと救われるような感覚。読み進めるうちに、まるで登場人物たちと一緒に、静かな魂の旅をしているような気持ちにさせられます。そして最後の物語を読み終えたとき、このタイトルの本当の意味が、胸に深く染み渡るのです。

「いつも彼らはどこかに」の長文感想(ネタバレあり)

ここからは、物語の核心に触れるネタバレを含んだ、詳しい感想をお話ししていきます。各短編の結末まで明かしますので、未読の方はご注意くださいね。

小川洋子さんの『いつも彼らはどこかに』は、単なる短編集という枠には収まらない、一つの大きな円環を描くような構造を持った作品だと感じています。最初の物語で提示された心の停滞が、最後の物語で一つの救いとも言える形へと昇華していく。その見事な構成に、まずは心を奪われました。

本書を貫いているのは、人間と動物の静かな絆、そして「失われたもの」と共にどう生きていくか、というテーマです。作中の動物たちは、ペットというよりは、むしろ登場人物たちの心を映し出す鏡のような、象徴的な存在として描かれます。彼らの眼差しを通して、主人公たちは自分自身の喪失や孤独と向き合っていくのです。

第一話「帯同馬」に寄せて

最初の物語「帯同馬」は、読者をこの静かな世界へと引き込む、完璧な序章でした。主人公は、スーパーで実演販売の仕事をしている女性。彼女は、自分の人生がどこへ向かっているのか分からないという、漠然とした、しかし根深い不安を抱えています。その不安の象徴が、毎日乗るモノレールです。「このまま乗っていたら、自分は一体どこまで運ばれてゆくのだろうか」。この感覚、とてもよく分かります。

そんな彼女が心を奪われるのが、名馬ディープインパクトではなく、その栄光を支えるために存在した「帯同馬」ピカレスクコートでした。主役のために存在が規定され、目的がはっきりしている。その姿に、彼女は強烈な憧れを抱くのです。これは、彼女が自由を求めているのではなく、むしろ「誰かのために必要とされる」ことで、自分の存在意義を見出したいという切実な願いの表れなのでしょう。このネタバレは、彼女の深い孤独を浮き彫りにします。

物語の結末は、救いのないものです。彼女は、自分には帯同馬のような存在はいないと悟り、代わりに数粒の錠剤を飲む。この行為が、彼女の心の空白を埋めるための、あまりにも悲しい「代替品」であることが示唆されて終わります。このやるせない始まり方が、本作全体の静かで切ない基調を決定づけているように思えました。

第二話「ビーバーの小枝」に寄せて

「帯同馬」の停滞感とは対照的に、「ビーバーの小枝」では、喪失に対して「行動」で応えようとする人々の姿が描かれます。亡くなった翻訳家の家を訪れた小説家(語り手)は、故人が大切にしていたビーバーの頭蓋骨と、ビーバーがかじった小枝を前に、その動物の習性に思いを巡らせます。

ビーバーは、ただひたすらに、黙々と木をかじり続ける生き物です。その姿が、言葉の森の中で地道な翻訳作業を続けた故人の人生と、見事に重なります。この物語が素晴らしいのは、悲しみに暮れるのではなく、故人の息子である彫刻家も、その婚約者である看護師も、それぞれの「仕事」を淡々と続けている点です。

彼らは、日々の労働を通して、悲しみと共に生きる道を見出しているのです。悲しみを消すのではなく、それと並行して存在する「今」を、着実に積み重ねていく。ビーバーが小枝に残した歯の跡のように、日々の営みそのものが、生きている証であり、意味なのだと。この物語は、「帯同馬」で示された不安に対する、一つの静かな答えになっていると感じました。

第三話「ハモニカ兎」に寄せて

「ハモニカ兎」は、どこか寓話のような不思議な雰囲気に満ちた物語です。主人公は、オリンピック開催までの日数を告げる日めくりカレンダーを、毎朝めくることを日課にしている男。この物語のネタバレの核心は、そのカレンダーが、かつてこの土地に生息し、絶滅してしまった「ハモニカ兎」をかたどっている、という点にあります。

未来へ向かう祝祭(オリンピック)と、永遠に失われた過去(絶滅した兎)。主人公の儀式は、この二つの時間を結びつける行為なのです。そして、オリンピック当日、カレンダーが「0」になった日に「思いがけない事態」が起こることが示唆されます。何が起こったのかは具体的に語られませんが、華やかな祝祭が、失われたものの静かな重みによって中断されるであろうことは、想像に難くありません。

ハーモニカを奏でるように見えたという、絶滅した兎。その「聞こえない歌」の記憶を守るかのように、男は毎日カレンダーをめくります。進歩や発展の影で、静かに消えていったものたちへの追悼。彼の退屈に見える仕事は、実はとても神聖な役割を担っていたのだと気づかされます。

第四話「目隠しされた小鷺」に寄せて

美術館の受付係の女性が語り手を務める「目隠しされた小鷺」。彼女の前に現れる、みすぼらしい身なりの移動修理屋の男。彼はいつもビゼーの「アルルの女」を大音量で流しながら現れ、一枚の絵だけを見て帰っていきます。

この物語の転機は、小鷺が窮地に陥ったとき、不器用に見えたその男が、驚くほど機敏に小鷺を救い出す場面です。この行動によって、主人公の男に対する見方は完全に覆ります。人は見かけによらない、というありふれた教訓以上に、この物語は深いテーマをはらんでいます。

重要なのは、BGMである「アルルの女」。戯曲の中で「アルルの女」は、一度も姿を見せないのに、物語を支配します。修理屋の男もまた、多くを語らない「不在」の存在です。彼がなぜその絵を見に来るのか、その内面は謎に包まれたまま。しかし、小鷺を救うという行為の中に、彼の揺るぎない優しさや美徳が確かに存在することを知るのです。誰かに見せるためではない、ただそこにある真価。そのことに気づかされた物語でした。

第五話「愛犬ベネディクト」に寄せて

家族の崩壊により心を閉ざし、自室のドールハウスの世界に引きこもる妹。そして、その奇妙な行動を静かに見守る兄。この「愛犬ベネディクト」は、胸が締め付けられるような切なさと、ラストの衝撃的なネタバレが忘れられない一編です。

妹が溺愛するのは、ブロンズ製の犬の置物「ベネディクト」。彼女はそれを生きている犬として扱い、兄に入院中の世話を頼みます。このドールハウスは、彼女が現実の痛みから身を守るための、唯一の聖域なのです。

物語のクライマックスで、兄はドールハウスの中から妹が作った小さな本を見つけます。そこに書かれていたのは、たった一行。「ブリキの太鼓」。この一行を発見した瞬間、全ての謎が解けます。ギュンター・グラスの小説の主人公オスカルが、大人になることを拒否し、ブリキの太鼓を叩いて世界に抵抗したように、妹の引きこもりは、世界への積極的な抵抗行為だったのです。彼女にとってのドールハウスは、声なき叫びを上げるための「ブリキの太鼓」でした。このネタバレを知った時の衝撃は、鳥肌が立つほどでした。

第六話「チーター準備中」に寄せて

幼い息子「h」を亡くした母親が主人公の「チーター準備中」。この物語は、癒えることのない喪失の形を、あまりにも静謐に、そして冷徹に描き出しています。彼女は、動物園のチーター(cheetah)の綴りの中に、亡き息子のイニシャル「h」を見出し、それに固執します。

この行為は、崩壊してしまった世界の中で、息子の記憶を繋ぎ止めようとする、痛切な儀式です。空っぽの檻にかけられた「準備中」の札は、彼女の心そのものを象徴しているかのよう。この物語の重要なネタバレは、この悲しみの穴は「絶対に埋まらない」という事実を、何の慰めもなく提示する点です。

何か良いことがあっても、その穴が塞がるわけではない。ただ、その穴を抱えたまま生きていくために、良いことは起きるのかもしれない。そんな風に考えさせられました。母親はこれからも、世界の中に「h」という印を探し続けるのでしょう。それは、癒やされるためではなく、ただ、喪失と共にあり続けるために。悲しみの永続性を、ここまで静かに描いた物語を私は知りません。

第七話「断食蝸牛」に寄せて

この短編集の中で、最も異質で、グロテスクな空気を放っているのが「断食蝸牛」です。断食施療院を舞台に、主人公の女性が巻き込まれる、精神が蝕まれていくような人間関係が描かれます。

この物語の恐ろしさは、カタツムリに寄生するロイコクロリディウムという寄生虫の生態と、主人公の心理状態が重ね合わされる点にあります。この寄生虫はカタツムリの脳を操り、鳥に食べられやすいように、自らの意志とは無関係に明るい場所へと誘導します。カタツムリは、ただ寄生虫のために消費されるだけの乗り物と化すのです。

主人公は、このカタツムリの運命に、他者によって自分の心が乗っ取られ、破滅へと向かわされている自らの姿を見ます。このネタバレは、人間関係における支配と被支配の恐怖を、生物学的なメタファーを用いて描くという、小川さんならではの発想に戦慄させられます。自分の物語を、他者に暴力的に奪われることの恐怖。自己喪失というテーマが、最もおぞましい形で表現された一編でした。

第八話「竜の子幼稚園」に寄せて

そして、最後の物語「竜の子幼稚園」。この物語は、これまでの全ての物語を包み込み、見事な円環を閉じてくれます。主人公は、旅に行けない人の代わりに旅をする「身代わり旅人」の女性。彼女は依頼人の象徴である「身代わりガラス」を携え、静かに旅を続けます。

この物語、そしてこの短編集全体の最大のネタバレは、最後の数行で明かされます。彼女のこの不思議な仕事は、実は5歳で亡くなった弟のために続けている、生涯をかけた「喪の仕事」だったのです。彼女は、旅をすることができなかった弟の代わりに、世界を見て、その記憶を運び続けていた。彼女の人生そのものが、弟のための壮大で献身的な旅だったのです。

この結末は、第一話「帯同馬」と鮮やかな光を放ちながら結びつきます。「帯同馬」の主人公は、自分のための「代替品」を求めていました。しかし、「竜の子幼稚園」の主人公は、愛する者のために自らが「身代わり」となることを選び、それを慈愛に満ちた仕事へと昇華させていたのです。受動的な停滞から、能動的な奉仕へ。この変化こそが、この短編集が描く、魂の救済の物語なのだと感じました。

『いつも彼らはどこかに』は、喪失を乗り越えるのではなく、その喪失と共に、その不在を抱きしめながら生きていく人々の姿を、深い敬意をもって描いた作品です。読み終えた後、私たちの周りにいる静かな人々や、声なき動物たちの存在が、今までとは少し違って見えるかもしれません。彼らはいつも、私たちのすぐそばのどこかにいて、世界をそっと支えているのですから。

まとめ

小川洋子さんの『いつも彼らはどこかに』は、八つの物語を通して、喪失と記憶、そして静かな生というテーマを深く掘り下げた、珠玉の連作短編集でした。どの物語も、心にじんわりと染み入るような切なさと、かすかな温かさに満ちています。

一見するとばらばらに見える物語ですが、そこには「心の停滞」から「他者への共感的な奉仕」へと至る、一つの大きな魂の旅路が描かれていました。特に、核心に触れるネタバレを知った上で第一話「帯同馬」と最終話「竜の子幼稚園」を読み比べると、その見事な対比構造と、作品全体を貫く優しいまなざしに、改めて感動を覚えます。

この物語が教えてくれるのは、悲しみは消し去るものではなく、抱きしめて共に生きていくものだということです。そして、社会の片隅で営まれる、どんなにささやかな人生にも、かけがえのない重みと尊厳があるということ。作中に登場する動物たちは、そのことを静かに私たちに伝えてくれる存在でした。

読後、心に残るのは、この世界の片隅で息づく声なき者たちへの、深い共感の念です。『いつも彼らはどこかに』というタイトルが、これほどまでに胸に響く作品はそうありません。静かで美しい物語の世界に浸りたい方に、心からおすすめしたい一冊です。