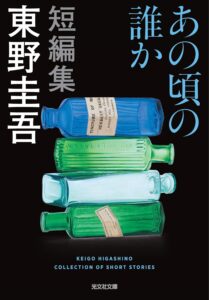

小説「あの頃の誰か」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「あの頃の誰か」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

この短編集は、東野圭吾氏が過去に発表しながらも、単行本未収録となっていた作品を集めたもの。いわば、時の流れの片隅に置き去りにされていた、いわくつきの短編たちが、今、こうして陽の目を見ているわけです。それは、まるで過ぎ去った時代の遺物を掘り起こすような、どこかノスタルジックでありながら、同時に奇妙な新鮮さを覚える体験と言えましょう。

収録されているのは、バブル経済がまだその熱を帯びていた頃から、崩壊後の冷たい空気が漂い始めた時期に書かれた作品群です。それぞれの物語には、当時の世相や人々の価値観が薄っすらと映し出されており、それがまた現代の視点で見ると、何とも言えない皮肉めいた味わいを醸し出しています。一見すると独立した物語ながら、根底には共通する人間の業や脆さが横たわっているのです。

本書を手に取ったあなたは、まさに「あの頃」を生きた、あるいはその空気に触れた「誰か」の物語に触れることになるでしょう。それは、甘酸っぱい記憶かもしれませんし、あるいは忘れてしまいたかった過去の一片かもしれません。いずれにせよ、これらの物語は、静かに、そして確実に、あなたの内側にある何かを揺り動かすに違いありません。

小説「あの頃の誰か」のあらすじ

「あの頃の誰か」に収められた八つの物語は、それぞれが独立した謎を提示し、読者を翻弄します。富豪の遺産を巡る思惑が交錯する中で、不可解なダイイングメッセージが残される「シャレードがいっぱい」。雨の夜に起こった殺人事件と、記憶を失った謎の女。その過去が明らかになるにつれ、多重人格という衝撃の事実が浮かび上がる「レイコと玲子」。不妊に悩む夫婦が養子を迎えようとする矢先に、世話役の女が語り始めた過去の事件と復讐の真実が、婿養子の男を絶望に突き落とす「再生魔術の女」。

航空機事故で妻を亡くし、娘だけが一命を取り留めた男。しかし、意識を取り戻した娘の口から語られたのは、亡き妻の人格でした。秘密を抱え、奇妙な共同生活を送る父と娘の絆を描く「さよなら『お父さん』」。科学捜査の進歩により活躍の場を失った老名探偵と助手が、過去の難事件を彷彿とさせる新たな事件に挑む…かに見えて、意外な結末を迎える「名探偵退場」。ある罪人が、美女か人喰い虎か、あるいは未知の扉かを選ぶという古代の処刑法に直面します。そして彼が選んだ扉の先にあったのは、想像を絶する運命でした「女も虎も」。

憧れの女性からの誘いに浮かれる男が、デートの最中に意識を失い、気づけば絶体絶命の危機に瀕していた「眠りたい死にたくない」。そして、子供を持たないことを条件に結婚した夫婦が、海外での生活を経て、それぞれの過去と向き合うことになる「二十年目の約束」。これらの物語は、時に人間の欲望を、時に哀しみを、時に不可解な運命を描き出しています。

それぞれの短編が独立しているからこそ、読者は飽きることなく次々と物語の世界に引き込まれていくことでしょう。仕掛けられた謎や、最後に待ち受けるどんでん返しは、さすがと唸らせるものばかりです。一編ごとに異なるテイストでありながら、「あの頃の誰か」というタイトルが示すように、どこか共通する時代の空気や、人々の心の機微が描かれているのが特徴と言えます。

これらの物語に登場する人物たちは、決して特別な存在ではありません。あなたであったかもしれないし、あなたの隣人であったかもしれない「誰か」なのです。彼らが直面する状況は、極端なものも含まれますが、その根底にある感情や選択は、私たち自身のものと無縁ではないのです。

この作品集は、ミステリーとしての面白さはもちろんのこと、過ぎ去った時代への追憶、そして人間の普遍的なドラマを感じさせる深みも備えています。それぞれの結末が、あなたに何を語りかけるのか、それを探るのもまた一興でしょう。

小説「あの頃の誰か」の長文感想(ネタバレあり)

「あの頃の誰か」。このタイトルが内包する含みは、読み終えて初めてその真髄に触れることが許される、そんな趣がありますね。収録作が書かれた時代背景を考慮すると、これは単なる短編集ではなく、東野圭吾という作家が、ある時期に紡ぎ出した物語たちの、いわば「わけあり」な集合体であると認識するのが妥当でしょう。あとがきでも触れられているように、掲載誌の倒産、長編化されたことによる未収録、あるいは単純に収録の機会がなかったもの。それらが一堂に会しているわけです。だからこそ、一篇ごとに異なる輝きを放ちながらも、どこかノスタルジックな、しかし新しい発見に満ちた読書体験がここに存在するのです。

まず、「シャレードがいっぱい」について。バブル真っ盛りの空気がそのまま閉じ込められたような一作です。高級スポーツクラブ、莫大な遺産、そして欲望にまみれた人間関係。主人公・津田弥生が、恋人の死体を発見するところから物語は始まります。この死の裏には、資産家の隠し子の存在と、遺産を巡る凄まじい争いが横たわっている。ダイイングメッセージの「A」が何を意味するのか、それを解き明かす過程は、まさに古典的な謎解きの様相を呈しています。メッシーだのアッシーだのといった死語が飛び交う様は、今となっては滑稽にすら映りますが、当時の雰囲気を忠実に再現している点では興味深い。弥生が、この混乱の中で自ら謎に挑む姿は、能動的で好感が持てます。結局、「A」が「全額」を意味する古い漢字「仝額」が「全額」に偽造されたことへの暗示だったというのは、何とも文字を使った小粋なトリック。そして、その謎を解いた彼女が、遺産の一部を手にするという結末は、当時の世相を反映していると同時に、どこか皮肉が効いていますね。金が全てではないと言いつつ、結局は金に引き寄せられる人間の性を見事に描いていると言えましょう。

「レイコと玲子」は、記憶喪失と多重人格という、ミステリーではお馴染みのテーマを扱いながらも、一筋縄ではいかない作品です。深夜、自転車置き場に座り込んでいた記憶喪失の女性を保護した葉子。しかし、その女性が最近起きた殺人事件の容疑者の似顔絵に酷似していたことから、事態は急変します。記憶喪失と思われた女性が、実は多重人格障害、解離性同一性障害であったという診断が下される。しかし、物語が進むにつれて、それが偽装であった可能性が示唆される。凶暴な人格「レイコ」が、無関係な人間の思惑によって殺人を犯すに至った、という真相は哀しいものです。しかし、読み終えた後の葉子とその婚約者との会話が、何とも後味の悪い余韻を残します。本当に「玲子」の人格に戻ったのか、それとも「レイコ」が「玲子」を演じているだけなのか。信頼していた相手に対する、拭いきれない疑念が、静かに心に突き刺さるのです。人間の心の闇、そして他者を完全に理解することの不可能性を、この短い物語は鋭く抉り出しています。

「再生魔術の女」は、そのタイトルからして不穏な空気を纏っています。不妊に悩む夫婦が養子を迎えようとする際に世話になった女性、中尾章代。彼女は、夫である根岸峰和に、七年前の未解決殺人事件について語り始めます。その被害者は、章代の妹だった。そして、章代は復讐のために生きてきたことを明かすのです。妹の体内から採取した犯人の精液を冷凍保存し、それを用いて自分が産んだ子を、犯人である峰和の養子として引き取らせた、という告白。その告白に恐怖した峰和は自殺に追い込まれる。この章代の語り口が、静かでありながら凄まじい執念を感じさせ、読者を圧倒します。しかし、最後に示唆されるのは、その告白が嘘であった可能性です。養子にした子は、単にどこかの女子高生が産んだ子だったのかもしれない。だとしても、峰和は章代の言葉に追い詰められ、破滅した。これは、言葉の持つ魔力、あるいは人の心に入り込む巧妙な罠を描いているのでしょうか。東野圭吾自身が気に入っていると述べるだけあって、その構成と心理描写は非常に緻密で、唸らされます。

「さよなら『お父さん』」は、後に長編小説『秘密』として結実する、本作集の中でも特に重要な一編と言えるでしょう。航空機事故で妻を亡くし、娘だけが助かった。しかし、娘の身体に妻の人格が宿ってしまうという、衝撃的な設定。物理的には娘でありながら、精神的には妻である存在。この奇妙な二重生活は、常識では考えられない状況でありながら、その中に生まれる父と「妻」としての娘との間の葛藤や愛情が、切なく描かれています。秘密を誰にも明かせず、ひっそりと生きていく二人の姿は、哀しくも美しい。娘の成長と共に、妻の人格が薄れていく過程は、時間の残酷さを感じさせます。そして、娘(妻)の結婚式。そこで父が、相手の男性を殴るシーンは、積年の想いが爆発した瞬間であり、胸を締め付けられます。この短編は、長編『秘密』のプロトタイプであり、完成度という点では『秘密』に譲るかもしれませんが、核となるアイデアと感動の源泉は、この短い物語の中に確かに存在しています。ある意味では、より純粋な形でテーマが提示されているとも言えるでしょう。

「名探偵退場」は、シャーロック・ホームズとワトソンのような名探偵コンビの引退後の物語という設定が興味を引きます。科学捜査の発展により、必要とされなくなった名探偵ワイク。助手のマッシュと共に、過去の事件を振り返る日々。そこへ舞い込んできた、過去に解決した事件に酷似した依頼。再び活躍の場を得たかに見えたワイクですが、まさに謎を解き明かそうとしたその時、倒れてしまいます。そして、彼が目覚めた時、マッシュから告げられたのは、全てが夢だったという言葉でした。しかし、その言葉の裏には、驚くべき真相が隠されています。過去の事件関係者たちが、自分たちのプライバシーが暴かれることを恐れ、マッシュと共謀して芝居を打っていた。これは、名探偵という存在への、そして謎解きという行為そのものへの、どこか冷ややかな視線を感じさせる作品です。推理小説の定型を逆手にとったような構成は、意地悪でありながらも、読者をハッとさせます。真実が必ずしも人々の幸福に繋がるわけではない、という現実を突きつけるかのようです。

「女も虎も」は、古代の処刑法「虎か?女か?」を題材にした、寓話的な色彩の強い作品です。罪人は、一方の扉の向こうには絶世の美女が、もう一方の扉の向こうには人喰い虎が待っているという選択を強いられる。本作では、そこに第三の扉が加わります。何も入っているか分からない扉。主人公の真之介は、妾の言葉を信じて第三の扉を選びますが、そこにいたのはブスの女でした。しかし、それで放免されると思いきや、その女は「女も虎も」兼ね備えていた、つまり大トラ(大酒飲みで酒乱)だったという、何ともブラックな結末。これは、人間の選択の愚かさ、あるいは見かけによらない恐ろしさを描いていると言えるでしょう。期待外れの選択が、さらに悪い結果を招くという皮肉な展開は、読後に苦い笑いを誘います。人生の選択は、常に最善の道を保証するものではない、むしろ思いがけない落とし穴が待ち構えているのかもしれない、そんなメッセージが込められているように感じられます。

「眠りたい死にたくない」は、悪夢のような状況に陥った男を描いた作品です。憧れの女性からの突然の誘いに有頂天になった男が、デート中に睡眠薬を盛られ、意識が朦朧とする中で気づいたのは、自分が自殺に見せかけて殺されようとしているという事実でした。横領の罪を着せられ、首にロープをかけられ、バケツの上立たされている。眠ってしまえば、そのまま首吊りになってしまう。眠気と死への恐怖との壮絶な闘い。なぜ自分がこんな目に遭うのか、その理由を必死に思い出そうとする過程が、緊迫感をもって描かれます。結局、彼は偶然耳にした会話から、犯人の企みと、自分が巻き込まれた理由を悟るのですが、すでに手遅れの状態。この絶望的な状況は、読者に強烈な不快感と共感をもたらします。人間の脆さ、そして悪意に晒された時の無力感を容赦なく突きつける、後味の悪いながらも印象的な一編です。

そして、「二十年目の約束」。子供を持たないという条件で結婚した夫婦、亜沙子と照彦。海外生活での孤独からノイローゼになり、自殺未遂を図った亜沙子に、照彦は日本へ帰ろうと提案します。その裏には、照彦が抱える二十年前の悲しい秘密がありました。子供時代、仲の良かった少女との約束を、雨を理由に破ってしまった二人。その結果、少女は陰惨な事件に巻き込まれ、命を落とした。そのトラウマと道義的責任から、子供を作らないと心に決めていた照彦と友人。しかし、物語の終盤で明らかになる真実は、さらに衝撃的です。彼らが約束を破ったことが直接の原因ではなく、別の要因が絡んでいた。それでも、彼らは自分たちを責め続け、人生に枷を嵌めていた。これは、過去の出来事が、どれほど人の人生を歪めるかを示唆しています。罪悪感という見えない鎖に縛られ、幸福になることを自ら拒絶してしまう人間の弱さ。そして、過去の清算がいかに困難であるかを、静かに、しかし重く描き出しています。

これらの短編を読むと、東野圭吾氏が、単なるトリックや謎解きだけでなく、人間の心の襞や、社会の暗部にも深く目を向けていたことが分かります。それは、まだ彼の名前が今ほど知られていなかった「あの頃」から、一貫していた視線なのかもしれません。バブルという特殊な時代背景が色濃く反映された作品もあれば、人間の普遍的な苦悩や哀しみを描いた作品もあります。一見バラバラなようでいて、これらの物語は、どこかで繋がっている。それは、過ぎ去った時間という名の蜃気楼の向こうに見える、あの頃の誰かの面影かもしれません。

全体を通して感じるのは、人間という存在の不可解さと、それに翻弄される人生の皮肉です。完璧な人間などいないし、誰もが多かれ少なかれ、心の中に闇や弱さを抱えている。そして、過去の出来事が、良くも悪くも現在の自分を形作っている。これらの物語は、読者自身に問いを投げかけているかのようです。「あなたにとって、あの頃の誰かは、どのような存在でしたか?そして、その頃の出来事は、今のあなたに、どのような影響を与えていますか?」と。それは、心地よい問いかけではなく、むしろ少し痛みを伴う自問自答かもしれません。しかし、その痛みの中にこそ、この作品集の真価があるように思えるのです。一読する価値は、十二分にあると言えましょう。

まとめ

東野圭吾氏の「あの頃の誰か」は、そのタイトル通り、過ぎ去った時代に書かれた、いわば「わけあり」の短編たちを収めた一冊です。バブル経済の熱狂とその崩壊という、日本の歴史において特異な時期の空気が、それぞれの物語に薄っすらと漂っています。しかし、それらの作品が描いているのは、単なる時代背景にとどまりません。人間の欲望、哀しみ、心の闇、そして運命に翻弄される姿。それらは、時代を超えて私たちに語りかけてくる普遍的なテーマです。

収録されている八つの短編は、それぞれが独立したミステリーでありながら、共通して人間の業や脆さを浮き彫りにしています。「シャレードがいっぱい」の遺産争いから、「さよなら『お父さん』」の切ない親子の絆、そして「二十年目の約束」の過去に囚われた魂まで、多岐にわたるテーマが扱われています。一篇ごとに異なる読後感があり、時に意地の悪いトリックに唸らされ、時に登場人物たちの哀しい境遇に胸を締め付けられます。

この作品集は、単に過去の未収録作品を寄せ集めたものではありません。それは、作家・東野圭吾の軌跡の一片であり、彼が「あの頃」に何を考え、何を見つめていたのかを知る手がかりでもあります。そして同時に、私たち自身の「あの頃」を振り返るきっかけを与えてくれます。もしかしたら、この物語のどこかに、あなた自身であったかもしれない「誰か」の姿を見出すことになるかもしれません。それは、決して明るい光景ばかりではないかもしれませんが、自身の過去と向き合う上で、貴重な体験となることでしょう。