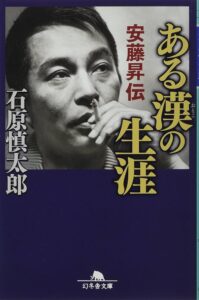

小説「ある漢の生涯 安藤昇伝」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「ある漢の生涯 安藤昇伝」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

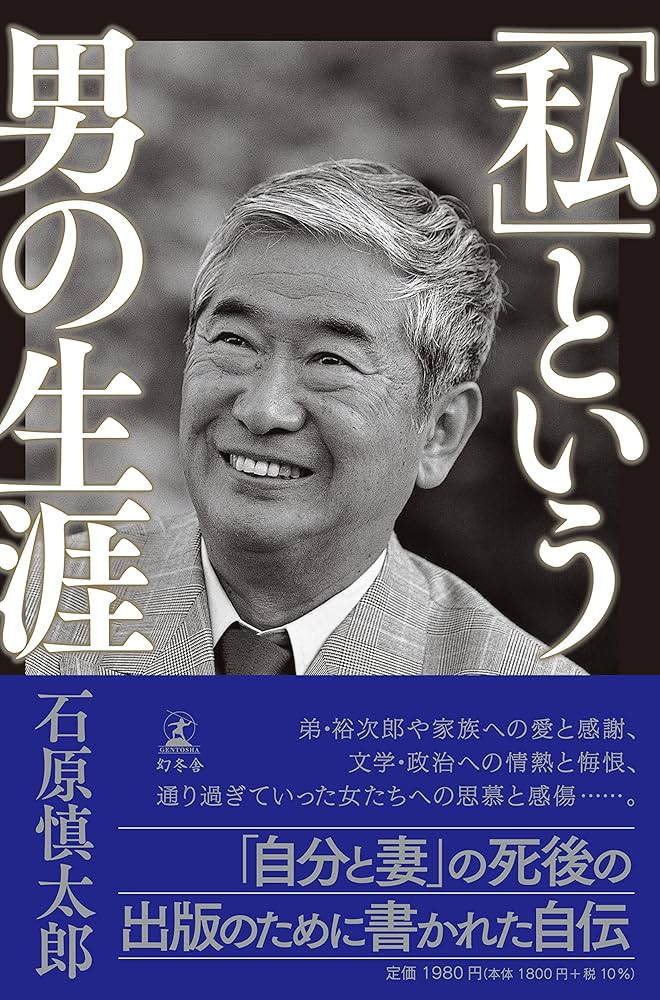

本作は、昭和という激動の時代を駆け抜けた伝説の男、安藤昇の生涯を、作家・石原慎太郎が描き切った一冊です。これは単なる伝記ではありません。安藤昇本人が自らの人生を語るという、一人称の独白形式で物語は進みます。読者は彼の肉声を通して、その思考や哲学に直接触れることになります。

石原慎太郎は、安藤昇という存在に強く共鳴し、彼の中に理想の「漢」の姿を見出していました。だからこそ、本書は安藤昇の人生を借りた、石原慎太郎自身の思想が色濃く反映された作品とも言えるでしょう。二人の巨人の魂が交錯する、重厚な物語がここにあります。

この記事では、まず物語の概要を紹介し、その後で結末を含む詳細なネタバレと、私の深い思いを込めた感想を綴っていきます。この稀有な作品が持つ力と、安藤昇という男の生き様を、存分に味わっていただければ幸いです。

「ある漢の生涯 安藤昇伝」のあらすじ

物語は、安藤昇という一人の男の壮絶な人生を、彼自身の言葉で辿る形で進みます。裕福な家庭に生まれながらも、喧嘩に明け暮れた少年時代。その有り余るエネルギーは、やがて国家のため、特攻隊へと彼を向かわせます。19歳で死を覚悟したものの、出撃直前に終戦。彼の人生は「余禄(おまけ)」として再スタートを切りました。

戦後の混乱の中、大学に復学するも、彼の魂は燻り続けます。焦土と化した東京・渋谷で、彼は仲間たちを惹きつけ、やがて「安藤組」を結成。高学歴の若者たちを集め、刺青や指詰めを禁じるなど、従来のヤクザとは一線を画す独自の美学で裏社会を席巻していきます。その勢いは留まることを知らず、渋谷の街を完全に支配下に置きました。

しかし、その栄華は長くは続きません。ある実業家との間に起きた金銭トラブルが、彼の運命を大きく揺るがすことになります。相手からの屈辱的な言葉に激怒した安藤は、ついに越えてはならない一線を越える決断を下します。それは、彼の伝説を決定づけると共に、栄光の時代の終わりを告げる事件でもありました。

この事件は、安藤昇という男の人生を、そして彼が築き上げた帝国の未来を、どこへ導いていくのでしょうか。彼の暴力とカリスマが頂点を極めた時、物語は大きな転換点を迎えます。その先に待ち受ける運命とは一体何なのか。本作は、読者に息を呑ませながら、彼の生き様の核心へと迫っていきます。

「ある漢の生涯 安藤昇伝」の長文感想(ネタバレあり)

石原慎太郎が晩年に手掛けたこの作品は、昭和の伝説、安藤昇の生涯を描いたノンフィクションノベルです。安藤昇自身の一人称独白という形式をとることで、読者は彼の思考や哲学に、まるで直接触れるかのように対峙させられます。これは、安藤昇という男の神話を構築するための、非常に効果的な仕掛けだと感じました。

石原慎太郎は、安藤昇という存在に強い思想的な共鳴を抱いていたことが、作品の端々から伝わってきます。既成概念に囚われず、自らの掟で生きた安藤昇の中に、石原は理想の「漢」の姿を見ていたのでしょう。本書は、安藤昇と石原慎太郎という二人の巨人による、壮大な神話創造の共同作業と言えるのかもしれません。

物語の根幹をなすのは、安藤昇の戦争体験です。19歳で特攻隊に志願し、一度は死を覚悟した彼にとって、終戦後の人生はすべて「余禄」でした。この「一度死んだ身」という感覚が、彼のその後の大胆不敵さや、社会の規範に対する無頓着さの源泉となります。この部分の描写は、彼の行動原理を理解する上で極めて重要です。

そして、彼の運命を決定づけたのが、顔に受けた深い傷です。この傷は、彼を堅気の世界から完全に隔絶する烙印となりました。もはや普通の人生には戻れない。特攻隊の生き残りという精神的基盤の上に、この消えない傷という物理的な証が刻まれたことで、彼の進む道は裏社会の一本道しか残されていなかったのです。このあたりの展開には、宿命的な悲壮感が漂います。

戦後、大学に戻った安藤ですが、そのカリスマ性は学問の世界に収まりきりません。彼は戦後の虚無感を抱えた若者たちを惹きつけ、やがて「安藤組」を組織します。驚くべきは、この組織が「株式会社」として登記されていたことです。合法的な仮面を被るという知的な戦略に、彼の非凡さが表れています。

安藤組が他のヤクザ組織と一線を画していたのは、その独自の掟です。幹部には高学歴者が多く、構成員には刺青や指詰め、薬物売買を固く禁じていました。常に洒落たスーツに身を包み、外車を乗り回す。それは恐怖だけでなく、憧れをも抱かせるための計算されたイメージ戦略でした。この「おしゃれなヤクザ」という異端の哲学こそ、安藤組を伝説にした要因の一つでしょう。

彼らは、戦後の渋谷という都市空間が生んだ、新しいタイプの暴力装置でした。日本の武士道的な精神性と、アメリカ的なギャングスターのスタイルを融合させたハイブリッドな存在。その異質な魅力が、人々を惹きつけてやまなかったのだと、読んでいて感じました。

本書のクライマックスの一つが、実業家・横井英樹の襲撃事件です。ここからが大きなネタバレになります。債権の取り立てをめぐる交渉で、横井からプライドを踏みにじられた安藤は、部下に命じて彼を拳銃で撃たせます。この事件は、安藤組の暴力が裏社会の枠を超え、表社会の権力に牙を剥いた瞬間でした。

この事件と並行して語られるのが、「ステゴロ(素手喧嘩)最強」と謳われた幹部、花形敬の存在です。彼は安藤の前では殊勝な態度を見せながら、ひとたび酒が入ると制御不能の暴威と化す危険な男でした。しかし、その花形も安藤には絶対的な忠誠を誓っていました。この二人の関係性は、司令官とその究極兵器のようで、強烈な印象を残します。

ですが、その花形もやがてライバルの凶刃に倒れます。彼の死は、一個人の死に留まらず、安藤が築いた愚連隊の時代の終わりを告げる象徴的な出来事として描かれます。そして横井襲撃事件によって全国に指名手配された安藤も、やがて逮捕されます。栄華を極めた彼の時代に、少しずつ影が差し始めるのです。

横井襲撃事件の首謀者として、安藤昇は6年間の懲役刑を受けます。獄中で彼は、時代の変化を敏感に感じ取ります。もはや、自分たちが生きてきたような暴力の時代は終わった。これ以上、忠実な部下たちを無益な争いで死なせるわけにはいかない。この内省が、彼にある大きな決断をさせます。ここからのネタバレは、彼の人生の最も劇的な部分です。

出所後、彼は世間を驚愕させる行動に出ます。名声の絶頂にあった安藤組の解散を宣言したのです。ヤクザ組織のトップが、自らの手でその歴史に幕を引くという前代未聞の出来事でした。それは、彼が自ら築き上げた世界との完全な決別を意味していました。

そして、彼はさらに想像を絶する第二の人生へと舵を切ります。それは、映画俳優への転身でした。自らの手記を原作とした映画『血と掟』で、主役の「安藤昇」自身を演じてデビューします。本物のヤクザの親分が、スクリーンの中で「本物のヤクザの親分だった自分」を演じる。現実と虚構の境界線を破壊する、究極の自己プロデュースでした。

俳優・安藤昇の登場は、映画界に衝撃を与えました。彼の顔の傷、鋭い眼光、威圧感は、他の役者には到底真似のできない「本物」の迫力を持っていました。彼は演技を超えた存在感で、高倉健や鶴田浩二といったスターたちと堂々と渡り合い、数多くの任侠映画や実録映画で活躍します。

彼の活動は俳優業に留まりません。彼は文筆家としても多くの著書を世に送り出し、映画プロデューサーとしても手腕を発揮しました。彼は、自らの過去を捨てるのではなく、それを最大の「商品」として活用する道を選んだのです。暴力の創造者から、フィクションとしての暴力の提供者へ。それは、時代の変化を見抜いた、極めてクレバーで大胆な生き残り戦略でした。

彼は自身のパブリックイメージを巧みにコントロールし、単なる犯罪者ではなく、カリスマ性と哲学を兼ね備えたアウトローの王として、人々の記憶にその名を刻み込みました。この転身の鮮やかさこそ、安藤昇という男の非凡さを物語っていると思います。

物語の終章で、安藤昇の、そして石原慎太郎の哲学が「雪後の松」という言葉に集約されます。厳しい冬の雪の重みに耐えて、なお青々と茂る松の木のように、人間もまた困難な状況に直面した時にこそ、その真価が問われる。これは、逆境における不屈の精神を尊ぶ、彼の究極の人生哲学として提示されます。

彼は自らの人生を「後悔はない」と断言します。そして「この年齢になっても俺はまだまだ血が騒ぐんだ」と結びます。生涯を通じて、内なる激情を抱え続けた「漢」であったことが、この最後の言葉から伝わってきます。彼の生き様は、現代社会に対する痛烈な問いかけでもあるように感じられました。

本書は、安藤昇という一人の男を神話の領域にまで高めた、石原慎太郎の筆の力を見せつける作品です。それは暴力への賛歌ではなく、自らの哲学を貫き通した人間の生き様に対する、力強い賛歌なのです。安藤昇の生涯を通して、昭和という時代の熱量と、失われつつある「漢」の魂に触れることができる、類い稀な一冊でした。

まとめ

石原慎太郎による「ある漢の生涯 安藤昇伝」は、昭和の裏社会にその名を轟かせた安藤昇の人生を、彼自身の独白という形で描いた迫力に満ちた作品です。単なる一代記に留まらず、読む者の魂を揺さぶる力を持っています。

特攻隊の生き残りという過去を背負い、「余禄の人生」として裏社会の頂点に立った男。その栄光と挫折、そして誰もが想像しなかった俳優への転身。本作のあらすじを追うだけでも、その人生がいかに波乱に満ちていたかが分かります。

この記事で紹介したように、ネタバレを含む物語の深層には、安藤昇個人の哲学だけでなく、彼に共鳴した石原慎太郎の強い思想が流れています。二人の魂が交錯することで生まれたこの物語は、現代人が忘れかけている「生きる」ことの熱量を思い出させてくれます。

もしあなたが、骨太な人間ドラマや、昭和という時代の空気に触れたいのであれば、ぜひ手に取ってみてください。安藤昇という「漢」の生き様は、きっとあなたの心に何かを刻み込むはずです。