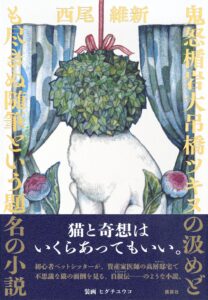

小説「鬼怒楯岩大吊橋ツキヌの汲めども尽きぬ随筆という題名の小説」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、一度聞いたら忘れられないほど長い題名もさることながら、その内容もまた西尾維新さんらしい、一筋縄ではいかない魅力に満ちています。「前代未聞の猫・小説!」という触れ込みも、期待を大いに煽りますね。

小説「鬼怒楯岩大吊橋ツキヌの汲めども尽きぬ随筆という題名の小説」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、一度聞いたら忘れられないほど長い題名もさることながら、その内容もまた西尾維新さんらしい、一筋縄ではいかない魅力に満ちています。「前代未聞の猫・小説!」という触れ込みも、期待を大いに煽りますね。

物語の中心には、なんとも奇妙な猫が登場します。そして、その猫を巡る出来事を通じて、主人公の思考がとめどなく溢れ出てくるのです。まるで、彼女の頭の中をそのまま覗き込んでいるかのような、独特な読書体験が待っています。

「群像」に掲載されたという点も、この作品の文学的な深みを示唆しているのかもしれません。エンターテインメントとして面白いのはもちろんですが、それだけではない何かを感じさせてくれる作品です。この記事では、その核心に触れつつ、物語の概要から深く踏み込んだ所感まで、詳しくお伝えしていこうと思います。

この風変わりな物語の結末や、私が抱いた率直な思いを、これからたっぷりと語らせていただきます。もし、この作品が気になっているけれど、どんな話なのか、どんな読後感なのか知りたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひお付き合いください。

小説「鬼怒楯岩大吊橋ツキヌの汲めども尽きぬ随筆という題名の小説」のあらすじ

物語の語り手は、鬼怒楯岩大吊橋ツキヌ(きぬたていわおおつりばし つきぬ)という、大変個性的な名前を持つ女性です。彼女は自身を「平々凡々」と称していますが、その日常は、あるペットシッターの仕事を引き受けたことから、一気に非凡な様相を呈し始めます。

依頼主は、資産家で脳外科医の犬走キャットウォーク先生。ツキヌは、彼が飼っているという猫の世話をするために、そのお屋敷に足を踏み入れることになります。しかし、その猫こそが、この物語の全てを巻き込む、とてつもない秘密を抱えていたのです。

世話をすることになった猫は、なんと「面構えがない」状態でした。もっと直接的に言うならば、頭部が存在しないのです。しかし、驚くべきことに、その猫は普通に生きているように見えます。ツキヌは、このありえない状況にも特に動じることなく、淡々と職務をこなしていきます。液状の食事を猫の首元から注入するという、奇妙な世話を続けながら。

日々の世話の中で、ツキヌは新たな謎に直面します。その猫の排泄物の量が、摂取している食事の量と比較して、不自然なほど多いのです。この「糞尿問題」は、ツキヌの尽きることのない思索をさらに加速させます。一体なぜ、こんなことが起こるのでしょうか。

この不可解な現象に対し、ツキヌ(あるいは物語の中で示唆される形で)は、驚くべき仮説を立てます。「この体から分離した頭だけの猫がどこかにいて、それが何かを食べているのではないか」と。胴体のない頭部が、どこかで独立して食事をしているという、常識では考えられない発想です。

しかし、この「糞尿問題の謎」も、そして「分離した頭部の猫」の存在も、物語の最後まで明確な答えが出ることはありません。それどころか、物語の終わりには、なんと首のない猫がさらに増えるという、一層不可解な事態を迎えるのです。全てが謎に包まれたまま、物語は幕を閉じます。

小説「鬼怒楯岩大吊橋ツキヌの汲めども尽きぬ随筆という題名の小説」の長文感想(ネタバレあり)

この「鬼怒楯岩大吊橋ツキヌの汲めども尽きぬ随筆という題名の小説」という作品を読み終えて、まず頭に浮かんだのは、「これはまさしく、題名が全てを語っている!」という強い納得感でした。西尾維新さんの作品群の中でも、特にその語りの奔流に身を任せるタイプの物語だと感じます。

物語の筋だけを追うならば、確かにそれほど複雑なものではないかもしれません。主人公の鬼怒楯岩大吊橋ツキヌさんが、犬走キャットウォーク先生のお屋敷で、「面構えのない猫」のペットシッターをする。その猫の排泄物が多いという謎に直面し、奇妙な仮説を立てる。そして、結局何も解決しないまま、さらに不可解な状況になって終わる。これだけなら、短いお話で済みそうです。

しかし、この作品の真髄は、その「行間」ならぬ「行の連なりそのもの」にあります。ツキヌさんの内面から溢れ出る、とめどない思考、観察、連想、自己言及。それらが、まるで洪水のように読者に押し寄せてくるのです。ページをめくってもめくっても、本筋がなかなか進まないと感じる方もいるかもしれません。ある読者の方の感想では、物語の進行の遅さについて触れられていましたが、まさにその通りで、それはこの作品の意図的な構成なのでしょう。

この「遅さ」や「冗長さ」とも取れる語りこそが、本作の最大の魅力であり、同時に読む人を選ぶ要因でもあると感じます。ツキヌさんの頭の中は、常に言葉で満たされており、些細な出来事に対しても、驚くほど多くの言葉が費やされます。それは時に哲学的であったり、時にどうでもいいようなことであったり。でも、その言葉の連なりを追体験すること自体が、一種の心地よさ、あるいは眩暈にも似た感覚をもたらしてくれるのです。

「面構えのない猫」という設定は、非常に衝撃的です。頭部がないのに生きている。この時点で、私たちの日常的な常識は簡単に覆されます。しかし、主人公のツキヌさんは、この異常事態を淡々と受け入れます。彼女のこの態度は、物語全体のトーンを決定づけているように思います。驚愕や恐怖を表に出すのではなく、あくまで日常の延長として、この不条理を処理しようとする。このギャップが、西尾維新さんらしいと感じる部分です。

そして、「糞尿問題」。こんなにも卑近で、ともすれば汚らわしいとも感じられる題材を、ここまで哲学的な思索の対象に昇華させてしまう手腕には、ただただ感嘆するばかりです。摂取量と排出量のアンバランスという、ごく単純な謎。しかし、その背景には「面構えのない猫」の存在という巨大な不条理が横たわっています。この謎を解き明かそうとするツキヌさんの思考の過程は、まさに「汲めども尽きぬ随筆」そのものです。

さらに、「分離した頭部がどこかで食事をしているのかもしれない」という仮説に至っては、奇想天外としか言いようがありません。グロテスクでありながら、どこか滑稽でもある。この仮説が提示されることで、物語の不条理はさらに深まります。そして、この仮説が検証されるわけでもなく、ただツキヌさんの思考の遊戯として提示されるに留まるあたりも、この作品らしいところです。読者は、明確な答えではなく、思考のプロセスそのものを楽しむことを求められているように感じます。

「群像」に掲載されたという事実は、この作品を読む上で一つの視点を与えてくれます。エンターテインメントの枠組みに収まりきらない、文学的な野心。それは、この作品の語りのスタイルや、テーマの深掘りに表れているのではないでしょうか。例えば、ツキヌさんの延々と続く内省は、現代社会におけるコミュニケーションのあり方や、言葉の持つ重み(あるいは軽み)といったテーマにも繋がっていくように感じられます。ある方が指摘していたように、現代の言葉狩りのような風潮に対する皮肉めいた視点も、確かに感じ取れるかもしれません。

そして、何よりも印象的なのは、やはりこの長大なタイトルです。『鬼怒楯岩大吊橋ツキヌの汲めども尽きぬ随筆という題名の小説』。このタイトル自体が、この作品の内容を完璧に言い表しています。物語は、ツキヌさんの「汲めども尽きぬ随筆」そのものであり、読者はその随筆を読むという体験をするのです。これは、事件の解決やプロットの展開を追う従来の物語とは、少し異なる読書体験と言えるでしょう。

結末は、多くの謎が謎のまま残され、さらに「首のない猫が増える」という、新たな不条理が提示されて終わります。カタルシスは皆無と言っていいかもしれません。「結局、何も解決しなかったじゃないか!」と叫びたくなる読者もいるでしょう。しかし、この解決の放棄こそが、西尾維新さん流の結末なのではないでしょうか。不条理な世界は不条理なまま続き、人間の理解や制御を超えた領域が存在することを示唆しているかのようです。

この開かれた結末は、読者自身の解釈に委ねる部分を大きく残しています。なぜ猫は増えたのか? あの猫たちは何を象徴しているのか? ツキヌさんの日常はこれからどうなるのか? 考え始めると、それこそ「汲めども尽きぬ」思考のループに陥りそうです。しかし、そのループこそが、この作品が読者に与える最も大きな「お土産」なのかもしれません。

この作品は、間違いなく「読み手を選ぶ」タイプです。西尾維新さんの独特の文体、言葉遊び、そして遅々として進まない本筋に馴染めない方にとっては、苦痛な読書になる可能性すらあります。しかし、その言葉の奔流に身を委ね、主人公の思考の迷宮を共に彷徨うことを楽しめる読者にとっては、唯一無二の、忘れがたい体験となるでしょう。

私自身は、この奇妙で、饒舌で、そしてどこか切ない物語に、すっかり魅了されてしまいました。読み終えた後も、ツキヌさんの声が頭の中で響いているような、不思議な感覚が続いています。それは、彼女の言葉が、単なる物語の構成要素ではなく、生き生きとした思考そのものとして、私の心に深く刻まれたからなのかもしれません。

この作品は、単なる「猫小説」という枠には到底収まりきらない、深い問いを投げかけてきます。生命とは何か、意識とは何か、日常とは何か、そして言葉とは何か。明確な答えは示されませんが、その問い自体が、読者の心に長く残り続けるのではないでしょうか。西尾維新さんの新たな代表作の一つとして、語り継がれていく作品になるのではないかと、そんな予感を抱いています。

読みながら、何度も「これは一体どういうことなんだ?」と首を捻り、そしてツキヌさんの饒舌ぶりにクスリとさせられ、最後には大きな謎の中に放り出される。そんなジェットコースターのような、しかしどこか静謐な読書体験でした。この作品世界に触れることができて、本当に良かったと感じています。

まとめ

「鬼怒楯岩大吊橋ツキヌの汲めども尽きぬ随筆という題名の小説」は、そのあまりにも長い書名自体が、まず読者に強烈な第一印象を与える作品です。そして、その内容は書名に違わず、主人公の尽きることのない内面描写と、特異な設定が絡み合う、まさしく「奇書」と呼ぶにふさわしいものでした。

物語の中心に据えられた「面構えのない猫」という存在、そしてその猫を巡って展開される不可解な出来事の数々は、読者の常識を揺さぶります。しかし、それ以上に本作を特徴づけているのは、主人公・鬼怒楯岩大吊橋ツキヌの圧倒的なまでに饒舌な語りでしょう。彼女の思考の奔流は、時に本筋を脇へと押しやりながらも、それ自体が作品の主要な推進力となっています。

この作品の評価は、読者が西尾維新さんの文体にどれだけ親和性を感じるかによって、大きく分かれるかもしれません。明確な起承転結や伏線の回収を期待する方には、少々戸惑いがあるかもしれません。しかし、言葉そのものの面白さや、主人公の意識の流れに没入するような読書を好む方にとっては、他に類を見ない魅力的な体験となるはずです。

結局のところ、多くの謎は謎のまま残され、物語はさらなる不条理を示唆して幕を閉じます。しかし、この未解決の感覚こそが、読者自身の思考を促し、作品世界への深い没入感を生み出すのかもしれません。「鬼怒楯岩大吊橋ツキヌの汲めども尽きぬ随筆という題名の小説」を読むという行為は、まさに主人公の「汲めども尽きぬ」思考に触れ続ける、忘れがたい旅のようなものでした。

青色サヴァンと戯言遣い-722x1024.jpg)

赤き征裁vs橙なる種-728x1024.jpg)

兎吊木垓輔の戯言殺し-724x1024.jpg)

.jpg)

曳かれ者の小唄-721x1024.jpg)

.jpg)

十三階段.jpg)