小説『消えない星々との短い接触』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長い感想も書いていますのでどうぞ。

小説『消えない星々との短い接触』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長い感想も書いていますのでどうぞ。

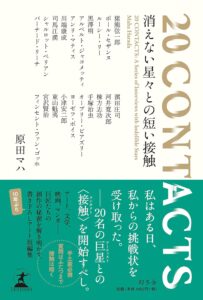

原田マハ氏の短編集『20 CONTACTS 消えない星々との短い接触』は、著者が「妄想突撃インタビュー」を敢行するという、異色の「アート作品」です。文学者、映画監督、画家、建築家、陶芸家、漫画家など、多岐にわたる分野から選ばれた20名の故人作家に焦点を当て、彼らがアートを通じて世界とコンタクトした軌跡と、その創作の秘密に深く迫る試みと言えるでしょう。

本書の特筆すべき点は、原田マハ氏が総合ディレクターを務めた展覧会「CONTACT つなぐ・むすぶ 日本と世界のアート展」と密接に連動して書かれた点にあります。この展覧会は2019年9月に京都の世界遺産である清水寺で開催され、清水寺創建後1200年の歴史において初の試みとして、西洋近代絵画、現代美術、文学、漫画、映画など、ジャンルを超えた作品群が一堂に会しました。

このような文学作品と現実の展覧会との有機的な連携は、原田氏が文学を単体のアートとしてだけでなく、より広範な文化体験の一部として捉えていることを示唆しています。本書が展覧会の「発展的資料」として機能することで、読者は文字情報だけでなく、視覚芸術や歴史的空間といった複数のメディアを通じて「アートとのコンタクト」を深めることができ、これは現代におけるアートの多角的な受容の可能性を提示していると言えるでしょう。

小説『消えない星々との短い接触』のあらすじ

『消えない星々との短い接触』の物語は、著者である原田マハ氏自身に、未来の「私」から一通の「挑戦状」が届くという、極めてユニークなプロローグから幕を開けます。この挑戦状には、既にこの世を去った20名の芸術家たちに「妄想突撃インタビュー」を敢行し、その対話の内容とプロセスを掌編としてまとめるという、異例の指令が記されているのです。このメタフィクション的な設定は、読者を瞬時に作品の幻想的な世界へと引き込み、物語の核心にある「コンタクト」という概念を象徴的に提示する役割を果たします。

この導入部の着想は、原田氏が宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」の手書き原稿を目の当たりにした際の深い感動に根差しています。生前の賢治が、誰に読ませる当てもなく膨大な原稿を書き続け、推敲を重ねていた姿は、原田氏にとって「『自分』で『自分』にコンタクトしていた」行為に他ならなかったとされています。そして、その営みが結果的に未来の読者である私たちへと向けられた物語となったという事実に、原田氏は強烈な衝撃を受けたというのです。

本書の冒頭に「私」が「私」へ挑戦状を送るという構造が採用されたのは、この賢治の創作姿勢が直接的なきっかけとなっています。この構成は、単に故人へのインタビューという物語の枠組みを越え、芸術家が自身の内面や、まだ見ぬ未来の鑑賞者と対話しながら創作する普遍的な営みを表現しているのです。読者は、この「私」の挑戦を通して、芸術における創造の根源、そして人間自身の内面的な対話の重要性について深く考察する機会を得ることとなるでしょう。

さらに、本書の執筆開始時に、原田氏のパソコンが突然故障し、使用不能となったというエピソードも語られています。この予期せぬ出来事により、原田氏は宮沢賢治やフィンセント・ゴッホといった物故作家たちがデジタルツールなしに創作していた時代を想起し、鉛筆とA4のコピー用紙で手書きを始めたというのです。この偶然の出来事は、単なる制作秘話に留まりません。物質的な制約が、かえって芸術の本質、すなわち「手仕事」や「直感」への回帰を促した象徴的な出来事として位置づけられます。これにより、原田氏はインタビュー対象である過去の巨匠たちと、物理的な意味でも精神的な意味でも「コンタクト」を果たし、作品に一層のリアリティと深みをもたらしています。

「挑戦状」には、インタビューの厳格な条件が課されています。それは、短時間の「短い接触」であること、質問は一人当たり「一つか二つ」に限定されること、そして必ず「手土産」を持参すること、さらに締め切りが「十日後」という厳しいものでした。これらの制約は、物語に緊張感とリアリティをもたらし、著者の深いリサーチと洞察を際立たせる役割を果たしています。特に、「一つか二つ」という質問の制約は、著者が各巨匠の生涯と作品を深く掘り下げた上で、その核となる「本質」を凝縮して引き出すキュレーター的視点を示していると言えるでしょう。

「手土産」のアイデアは、最初のコンタクトである猪熊弦一郎の章を執筆中に生まれたとされています。猪熊氏がデザインした三越の包装紙に包まれたものを彼に渡したいという著者の思いから、全てのアーティストに手土産を持参するという条件が追加されました。原田マハ氏は、各アーティストに心から喜んでもらえる手土産を選ぶために、彼らの生まれ故郷、嗜好、行きつけの店など、略歴には載らないような「こぼれ話」まで詳細に調査したというのです。

小説『消えない星々との短い接触』の長文感想(ネタバレあり)

本書は20の掌編で構成され、各章で一人の物故作家との「短い接触」が描かれます。著者は、彼らの作品、性格、特徴、住居、言葉遣いなどを深く調査し、あたかも本当に目の前にいるかのような生き生きとした対話を実現しています。読者は、その対話を通じて、巨匠たちの「世間からもてはやされるセレブリティとしての彼らではなく、素顔の彼らと」出会うことができます。これは、著者が各アーティストの「略歴では語られないこぼれ話」や人間的な側面を深く掘り下げて描くことにより、読者にとって「遠い存在」であった巨匠たちを、感情移入できる「人間」として再定義する役割を果たしていると言えるでしょう。この人間化された描写が、読者の芸術への敷居を下げ、彼らの作品への新たな興味と理解を促しています。

各章では、芸術家たちの人間性、苦悩、そして創造の秘密が具体的に描かれます。例えば、宮沢賢治の章では、シャンパンサイダーを嗜む賢治に、原田氏が彼に合うハイカラな手土産を持参する様子が描かれ、彼の「自分」で「自分」にコンタクトしていたという創作姿勢が、本書の根幹をなすインスピレーションとなったことが改めて示されます。フィンセント・ゴッホの章は、読者から「ゴッホへの畏敬は並々ならぬものがある」という感想が寄せられるほど印象深いものです。彼の作品、例えば「花咲くアーモンドの木の枝」や、その背後にある苦悩が、深く自然な対話の中で描かれています。

また、陶芸家の濱田庄司の章では、益子焼の大家でありながら「大家」という言葉を否定し、毎日異なる表情を見せる焼き物を「わんぱく坊主」と呼び、その成長を喜ぶ彼の謙虚で温かい姿が描かれます。川端康成の作品は、素晴らしい絵や彫刻を目にした時のような幸福感に似ていると評され、東山魁夷は常に「生かされている」という意識を持ち、その宿命の中で精一杯生きたいと語る彼の哲学が垣間見えます。特に、ヨーゼフ・ボイスが登場する第16章「熱病」は、原田氏が実際に訪れたボイスの展覧会での体験がもとになっており、現代アートが空間全体を体験することであるという深い気づきを得た、著者の人生に大きな影響を与えたコンタクトとして描かれています。著者は、これらの物故作家たちの全盛期や苦悩、そして彼らの運命を現代の視点から知っていることへの「切なさ」を感じながら執筆したと語っています。

本書は「空想」でありながらも、読者からは「本当にそう言いそう」 、「親密な時間と愛情に満ちたやりとりに、つい笑みがこぼれてしまう」 といった感想が寄せられています。これは、原田マハ氏の徹底した調査力、観察力、そして対象への深い敬意と想像力によって、虚構が現実味を帯びているためです。読者は、巨匠たちと「握手を交わし、抱きしめられたような気分になる」 ほど、彼らの佇まいや声色、人柄がじわりと伝わってくる感覚を味わうことができます。これは、芸術家の「神格化」を解き、彼らを私たちと同じように喜びや苦悩を抱える存在として描くことで、芸術がより身近で普遍的なものとして感じられるようになる効果を生んでいます。

本書の根底には「コンタクト」という多層的なテーマが流れています。これは、著者と物故作家たちの間の「妄想インタビュー」にとどまりません。まず、宮沢賢治の創作姿勢から着想を得た「私」から「私」への「挑戦状」は、自己の内面との対話、そして現在の自己と未来の自己との繋がりを象徴しています。これは、芸術家が自身の内面と向き合い、未来の鑑賞者に向けて作品を創造する普遍的な行為を抽象的に描き出していると言えるでしょう。

次に、著者は、時代や国、ジャンルを超えて、アーティストたちが互いに影響を与え、励まし合ってきた「途切れない繋がり」を発見します。この発見は、芸術が単なる個人の表現ではなく、時代や文化を超えた対話と相互作用によって成り立っているという、著者の深い芸術観を反映しているのです。さらに、アートと人類のコンタクトという側面も強調されています。アートは「いかなる災厄に襲われようと、努力は何度でも立ち上がってきた」とされ、「人間のそばを離れず」、そして「地上の星屑である人類を導いてくれた」と表現されます。この力強い表現は、個々の芸術家の偉業が集合体として人類の精神的進化に寄与してきたという、壮大な視点を提供しているでしょう。

最後に、作品と読者のコンタクトも重要なテーマです。原田マハ氏は、アーティストの作品を彼らの思想、概念、エネルギー、そして時代の歴史を内包し、私たちと彼らをつなぐ「媒体」と捉えています。本書もまた、読者がその媒体を通じてアーティストと深く「コンタクト」するためのものとなることを意図しているのです。この「コンタクト」というテーマが、自己、他者、過去、未来、そして芸術と人類という多岐にわたる次元で展開されることで、本書は単なる芸術家列伝を超え、普遍的な「繋がり」の哲学を提示しています。

作品全体を通して、芸術が持つ普遍的な力と、それが人類に与える希望が強調されています。芸術家たちは「消えない星々」として輝き続け、困難な時代においても人々の心を癒し、導いてきた存在として描かれます。このメッセージは、アートが単なる鑑賞の対象ではなく、人生の指針となり、精神的な支えとなる存在であることを示唆しているでしょう。本書は、原田マハ氏が長年にわたり培ってきた芸術家たちへの深い敬愛と、彼らの創作活動に対する情熱が凝縮された作品です。著者が各アーティストの運命を「切なさ」と共に知っているという描写は、単なる知識の羅列ではなく、人間としての共感と深い感情移入があることを示しているのです。

本書は、原田マハ氏が総合ディレクターを務めた展覧会「CONTACT つなぐ・むすぶ 日本と世界のアート展」と「連動して書かれた」異色のアート作品です。原田マハ氏は、過去の作品(『ロマンシエ』や『デトロイト美術館の奇跡』)で「現実世界で行われている展覧会と、虚構が地続きになる面白さ」を体験しており、その経験から「物を書く私がなにかを書くことによって、CONTACT展に参加したかった」と語っています。この作品は、展覧会の「発展的資料」としても位置づけられ、展覧会のテーマを文学的に深掘りし、補完する役割を担っています。この作品と展覧会の「地続き」な関係性は、原田氏のアートに対する包括的なアプローチを示しているのです。彼女は、文学を通じて視覚芸術の背景にある物語や精神性を掘り下げ、展覧会という物理的な体験と融合させることで、多角的な「アートとのコンタクト」を読者や鑑賞者に提供し、芸術の受容の可能性を拡張しています。

ものを書く者であると同時に美術展の企画者としての顔も持つ原田マハ氏の経験が、この作品のユニークな形式と深い内容を可能にしていると言えるでしょう。彼女は、展覧会の企画者としてだけでなく、「いち作り手として参加したい」という強い思いで本書を執筆しました。展覧会は2019年9月1日から9月8日まで、京都の世界遺産・清水寺で開催されました。これは清水寺創建後1200年の歴史の中で初の企画であり、西洋近代絵画、現代美術、文学、漫画、映画など、ジャンルを越えた作品が集結したのです。

展覧会が世界遺産である清水寺という歴史的かつ象徴的な場所で開催されたことは、作品の「コンタクト」というテーマにさらなる深みを与えています。これは、単に現代のアーティストと過去の巨匠との対話だけでなく、日本の伝統文化と世界の多様なアートジャンルとの「コンタクト」、そして歴史的空間と現代の表現との対話をも意味し、本書が描く「つながり」の範囲を物理的・文化的に広げています。清水寺という場所の選定は偶然ではなく、本書が扱う「古今東西の芸術家たち」というテーマと深く共鳴するでしょう。歴史的建造物が時空を超えた芸術の「コンタクト」の場となることで、作品のメッセージに重層的な意味合いが加わり、日本と世界の芸術・文化の融合という壮大なビジョンが提示されています。

原田マハ氏は、かつては古典美術を「古臭い」と感じ、現代アートに魅了されていたと語っています。しかし、長年にわたる数多くのアーティストのリサーチを通じて、古典と現代アートの間に「途切れない繋がり」があることを発見したというのです。この個人的な芸術観の変化は、彼女自身の芸術観の深化と成長を示すものであり、本書の構成とメッセージを補強するメタ的な要素として機能しています。彼女が自らの経験を通じて得た「途切れない繋がり」の認識は、読者が多様なアーティスト間の共通性や相互影響を発見するための手助けとなり、芸術史をより動的で連続的なものとして捉える視点を提供してくれるでしょう。

著者は、本書を通じて、個々に輝く「星々」(アーティストたち)が「20 CONTACTS」の物語の中で繋がり、美しい「星座や銀河を形成して輝き続けてくれる」ことを願っています。これは、アーティストたちが時空を超えて未来の私たちに「コンタクトしてくれたことに励まされた」という著者の思いが込められた、希望に満ちたメッセージなのです。芸術家たちの作品は、彼らの思想、概念、エネルギー、そして時代の歴史を内包し、私たちと彼らをつなぐ「媒体」であるとされています。本書もまた、読者がその媒体を通じてアーティストと深く繋がることを意図しているのです。

「星々が星座や銀河を形成して輝き続ける」という結びの表現は、本書の主題である「コンタクト」の究極的な意味合いを象徴しています。個々の芸術家の輝きが、世代やジャンルを超えて「繋がり」、集合的な「光」となって人類を照らし続けるというメッセージは、アートの永続性と、それが未来に与える希望を力強く肯定しています。これは、芸術が単なる過去の遺産ではなく、現在そして未来を形作る生きた力であることを示唆していると言えるでしょう。

読者は、本書を読むことで、巨匠たちの人間的な側面や創作の秘密に触れ、彼らと「握手を交わし、抱きしめられたような気分になる」ような「温かい読後感」を得られるでしょう。この作品は、アートが人間にとって不可欠な存在であり、いかなる時代においても私たちを導き、励ます「消えない星々」であることを強く訴えかけます。そして、読者自身にとっての「消えない星々」は何か、という問いを投げかけることで、鑑賞体験を個人的なレベルへと昇華させる、深く示唆に富む一冊となっています。

まとめ

原田マハ氏の『消えない星々との短い接触』は、単なる美術評論や伝記の枠を超えた、まったく新しいアート作品です。著者が故人となった20名の芸術家たちに「妄想突撃インタビュー」を敢行するというユニークな設定は、読者を瞬時に作品の世界へと引き込みます。この試みは、清水寺での「CONTACT つなぐ・むすぶ 日本と世界のアート展」との連動によって、さらに深い意味合いを持つことになりました。

各章で描かれる芸術家たちの人間的な側面や創作秘話は、彼らをより身近な存在として感じさせてくれます。宮沢賢治の「自分」で「自分」にコンタクトするという創作姿勢から着想を得たという本書の根幹には、芸術が持つ普遍的な「繋がり」のテーマが流れています。時代やジャンルを超えて、アーティストたちが互いに影響を与え、人類を導いてきた「消えない星々」として描かれる彼らの姿は、私たちに希望を与えてくれるでしょう。

手土産の選定一つにも見られる徹底したリサーチと、それに基づくリアルな描写は、虚構であるはずの対話に確かな説得力をもたらしています。読者は、まるで巨匠たちと実際に触れ合ったかのような温かい読後感を得ることができ、彼らの作品への新たな興味が湧いてくるに違いありません。

この作品は、アートが単なる鑑賞の対象ではなく、人生の指針となり、精神的な支えとなる存在であることを力強く訴えかけます。そして、私たち一人ひとりの心の中にも、それぞれの「消えない星々」があることを問いかける、示唆に富む一冊と言えるでしょう。

-710x1024.jpg)