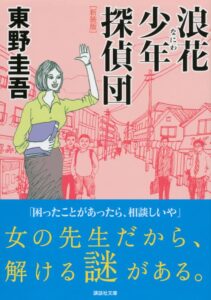

小説「浪花少年探偵団」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏がキャリア初期に放った、大阪の下町を舞台にした連作短編集でありますな。後の氏の作風とは少々趣を異にし、人情味あふれる(と言っておきましょうか)雰囲気と、ミステリとしての骨格を併せ持った作品と評価できるでしょう。

小説「浪花少年探偵団」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏がキャリア初期に放った、大阪の下町を舞台にした連作短編集でありますな。後の氏の作風とは少々趣を異にし、人情味あふれる(と言っておきましょうか)雰囲気と、ミステリとしての骨格を併せ持った作品と評価できるでしょう。

舞台は大阪市大路南小学校。主人公は、美人でスタイル抜群、しかし少々がさつで行動的な女性教師、竹内しのぶ。彼女が担任を務める6年5組の生徒たち、通称「浪花少年探偵団」が、身の回りで起こる様々な事件に首を突っ込み、しのぶ先生と共にその真相に迫っていく、という寸法です。まあ、子供たちが探偵団として組織的に活動するわけではないのですがね。あくまで、しのぶ先生の周りで事件が起こり、好奇心旺盛な子供たちが自然と関わってくる、という形です。

本稿では、この「浪花少年探偵団」の物語の核心に触れつつ、その物語の顛末と、私が抱いた所感を詳しく述べてまいります。少々長くなりますが、お付き合いいただければ幸いです。東野作品のファンはもちろん、普段ミステリを手に取らない方も、あるいは肩の力を抜いて楽しめる読み物をお探しの方も、しばし耳を傾けていただきたい。

小説「浪花少年探偵団」のあらすじ

この作品は、いくつかの独立した事件を描く短編から構成されています。それぞれの物語で、しのぶ先生と彼女の受け持つクラスの生徒たちが、否応なく事件の渦中へと引き込まれていくのです。最初の物語では、クラスの一人の生徒の父親が不可解な死を遂げます。その死には家庭内の事情が複雑に絡み合っており、しのぶは生徒の作文を手がかりに、隠された真実を探り当てることになります。

続く物語では、子供たちの間で流行していたゲームソフトの窃盗事件が、やがてある男の孤独な死へと繋がっていきます。ここでも、しのぶは持ち前の行動力と洞察力で、事件の背景にある悲しい人間ドラマを解き明かしていきます。彼女の教師としての情熱と、事件に対する鋭い観察眼が、物語を動かす原動力となるのです。

また、しのぶ自身のプライベートな出来事、例えばお見合いが、思わぬ形で殺人事件と結びつくエピソードもあります。ここでは、彼女に好意を寄せる二人の男性刑事と、お見合い相手が、奇妙な協力関係を結びながら事件解決に奔走します。しのぶを巡る男たちのさや当てが、ミステリに軽妙な味わいを加えていると言えるでしょう。

そして物語は、卒業シーズンを迎える中で起こる、さらなる事件へと展開します。マンションの住人が突き落とされる事件が発生し、その裏には過去の殺人事件の影がちらつきます。しのぶと生徒たちは、危険を顧みず犯人に立ち向かい、最後の最後まで彼らの絆の強さを示すことになります。これらの事件を通して、しのぶと子供たちは成長し、それぞれの道を歩み始めるのです。

小説「浪花少年探偵団」の長文感想(ネタバレあり)

さて、東野圭吾氏の「浪花少年探偵団」。氏の膨大な著作リストの中では、やや異色、あるいは過渡期的な作品と位置づけられるかもしれませんな。後の「ガリレオ」シリーズや「加賀恭一郎」シリーズに見られるような、緻密で重厚な社会派ミステリや、複雑なトリックを駆使した本格ミステリとは一線を画し、より軽やかで、人情味に溢れた作風が特徴と言えましょう。しかし、そこは東野圭吾。単なる人情噺に終わらせない、しっかりとしたミステリの骨格と、読ませる筆力は健在であります。クールに分析してみましょうか。

まず、この作品の最大の魅力は、やはり主人公・竹内しのぶのキャラクター造形にあると言わざるを得ません。小学校教師でありながら、その行動力たるや、そこらの刑事も顔負け。好奇心旺盛で、曲がったことが大嫌い。生徒のためなら、少々危険な場所にも平気で首を突っ込み、持ち前の推理力…いや、どちらかというと勘と洞察力、そして何より人間に対する深い理解力で事件の真相に迫っていきます。美人でスタイルが良いという設定も、物語に華を添えていますな。しかし、決して完璧な超人ではなく、時に悩み、時に感情的になり、お見合いに一喜一憂するような俗っぽさも持ち合わせている。このアンバランスさが、彼女を人間味あふれる魅力的な存在にしているのでしょう。教育者としての理想と、一人の女性としての現実。その狭間で揺れ動く姿は、読者の共感を呼ぶ…かもしれませんな。フッ、理想ばかりじゃ世の中渡れませんからね。

そして、彼女を取り巻く「浪花少年探偵団」、すなわち6年5組の生徒たち。彼らもまた、実に生き生きと描かれています。特に中心的な役割を果たす田中鉄平や畑中などは、大阪の子供らしい、やんちゃで口は悪いが根は素直、といった個性が際立っています。彼らは、決して名探偵の助手役として都合よく動かされる存在ではありません。子供ならではの視点や純粋な疑問が、時にしのぶの推理を助け、事件解決の糸口となる。また、彼らが巻き込まれる事件を通して、友情や家族愛、そして社会の理不尽さといったものを学び、成長していく姿が丁寧に描かれている点も見逃せません。子供たちの成長物語としても、一定の評価はできるでしょう。まあ、少々出来すぎている感は否めませんが。

収録されている各短編について、もう少し踏み込んでみましょうか。

第一話「しのぶセンセの推理」。クラスの生徒・福島友宏の父親が殺害される事件。友宏の作文「たこ焼きの思い出」が事件解決の鍵となります。ここで描かれるのは、家庭内暴力と、それに耐える母、そして母を守ろうとする息子の悲しい決断。ミステリとしての謎解きもさることながら、事件の背景にある家族のドラマが胸を打ちます。しのぶが友宏に寄り添い、心のケアを試みる姿には、教師としての矜持がうかがえます。結末は、決して単純なハッピーエンドではありませんが、そこには救いも示唆されている。東野氏らしい、人間の暗部と光明を描き出す手腕が光りますな。とはいえ、子供がそこまで巧妙な偽装工作をできるものか、という疑問は残りますが。

第二話「しのぶセンセと家なき子」。ファミコンソフトの窃盗事件を追ううちに、しのぶと鉄平は、父親を亡くし家出した少年と出会います。父親の死の真相、それは借金苦からの自殺でした。ここでも、社会の片隅で生きる人々の苦悩が描かれます。少年が最後にしのぶに見せるかすかな笑顔と、路地の奥に消えていく姿は、一抹の寂寥感と共に、未来へのわずかな希望を感じさせます。この、物悲しさの中に温かみを忍ばせる匙加減は、なかなかどうして、巧みと言わざるを得ません。ファミコンという時代性が、今となっては懐かしさを誘いますな。

第三話「しのぶセンセのお見合い」。しのぶのお見合い相手・本間義彦と、彼女に想いを寄せる刑事・新藤が、奇しくも同じ殺人事件の捜査に関わることになります。K工業の社長殺害事件。ここでは、ミステリとしての謎解きに加え、しのぶを巡る男たちの恋の鞘当てがコミカルに描かれます。ライバル同士が、時に反発し、時に協力しながら真相に迫る展開は、エンターテインメント性が高い。会社の金を横領していた経理担当者と工場長が犯人という結末は、やや定型的かもしれませんが、そこに至るまでの捜査過程や、しのぶ、新藤、本間の三者の関係性の変化が面白い。まあ、しのぶ先生も罪な女ですね。

第四話「しのぶセンセを仰げば尊し」。卒業間近に起こる、マンション住人の突き落とし事件。被害者の女性は一命を取り留めますが、その裏には、過去に同僚女性を殺害した疑いのある男・横田の存在がありました。口封じのために再び被害者を狙う横田を、しのぶと鉄平が機転を利かせて捕まえるクライマックスは、なかなかのスリルがあります。そして、事件解決のために卒業式に出られなかったしのぶと鉄平を、教室で待っていたクラスメイトたちが「仰げば尊し」で迎えるシーン。これは、いささか感傷的に過ぎるかもしれませんが、一年間を通じて築き上げられた教師と生徒の絆を象徴する、感動的な場面と言えるでしょう。まるで、出来の良い学園ドラマの最終回のようですな。陳腐と言ってしまえばそれまでですが、読後感を良くするための計算された演出と見るべきでしょう。

この作品全体を貫いているのは、大阪という土地の持つ独特の空気感です。人情味厚く、おせっかいで、どこか猥雑で、しかしエネルギッシュな街。登場人物たちの会話も、軽妙な大阪弁で彩られ、物語に活気を与えています。東野氏自身が大阪出身であることも、その描写のリアリティに貢献しているのでしょう。ただ、コテコテの大阪弁は、時に読む人を選ぶかもしれません。

ミステリとしての完成度を見ると、後の作品群に比べれば、トリックやプロットの緻密さにおいて、やや物足りなさを感じる向きもあるかもしれません。事件の真相も、比較的早い段階で予想がつくものが多い。しかし、本作の主眼は、おそらくそこにはないのでしょう。むしろ、事件を通して描かれる人間ドラマや、しのぶと子供たちの心の交流、成長に重きが置かれているように感じられます。ミステリという骨格を借りて、人情物語を描こうとした、そんな意図が透けて見えるようです。

東野作品としては、比較的「優しい」世界観と言えるかもしれません。もちろん、扱われる事件には殺人や自殺、家庭内暴力といった暗い影も落ちていますが、それを上回る形で、しのぶ先生の明るさや、子供たちの純粋さ、そして人と人との繋がりの温かさが描かれている。まるで、苦いエスプレッソにたっぷりのミルクと砂糖を加えたカフェラテのような味わい、とでも言っておきましょうか。

とはいえ、手放しで称賛するわけにもいきません。ご都合主義的な展開や、キャラクターのステレオタイプ化(特にお調子者の子供たちや、熱血漢の刑事など)は、やはり散見されます。また、しのぶ先生の行動も、現実の教師としてはやや行き過ぎている、あるいは非現実的に見える部分があるのは否めないでしょう。しかし、それらは物語を円滑に進め、エンターテインメント性を高めるための「お約束」として受け入れるべきなのかもしれませんな。フィクションですから。

結論として、「浪花少年探偵団」は、東野圭吾氏の初期の魅力を知る上で、また、氏の作品の多様性を感じる上で、興味深い一冊であります。肩肘張らずに楽しめるミステリであり、読後にどこか温かい気持ち(あるいは、少しだけシニカルな笑い)を残してくれる。後のシリアスな傑作群とはまた違った、若き日の東野氏の息吹を感じさせる作品。そう評価しておきましょうか。まあ、たまにはこういうのも悪くない、といったところです。

まとめ

さて、長々と語ってまいりましたが、東野圭吾氏の「浪花少年探偵団」について、その物語の核心部分と私の所感を述べさせていただきました。大阪の下町を舞台に、型破りな美人教師・竹内しのぶと、彼女が受け持つ小学生たちが、様々な事件に挑む連作短編集。それが本作の骨子であります。

ミステリとしての側面も持ち合わせてはいますが、それ以上に、事件を通して描かれる人間ドラマ、教師と生徒の絆、そして大阪という土地ならではの人情味(良くも悪くも、ですが)が色濃く反映された作品と言えるでしょう。後の東野作品に見られるような重厚さや複雑さとは異なりますが、軽妙な語り口と、魅力的なキャラクター造形によって、読者を引き込む力は十分に持っています。

竹内しのぶという、理想と現実の間で奮闘する教師像、そして彼女を取り巻く個性豊かな子供たちや大人たちの姿は、あるいは読者の心に何がしかの感慨を残すかもしれません。物語の結末や事件の真相に触れてきましたが、実際に手に取って、その世界観に浸ってみるのも一興でしょう。