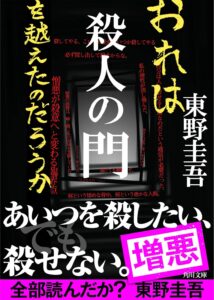

小説「殺人の門」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品、東野圭吾氏の手によるものですが、彼の他の著名な作品群とは一線を画す、陰鬱な空気を纏っています。晴れやかなエンターテイメントを期待する向きには、少々肩透かしを食らわせるかもしれません。なにしろ、救いのない物語が延々と続くのですから。

小説「殺人の門」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品、東野圭吾氏の手によるものですが、彼の他の著名な作品群とは一線を画す、陰鬱な空気を纏っています。晴れやかなエンターテイメントを期待する向きには、少々肩透かしを食らわせるかもしれません。なにしろ、救いのない物語が延々と続くのですから。

物語の主軸は、田島和幸という男が、倉持修という同級生に対して抱く、執拗なまでの殺意です。しかし、事はそう単純ではありません。なぜ殺したいのか、なぜ殺せないのか。その葛藤こそが、この物語の核心を突く問いかけとなるのです。読者は和幸の視点を通して、彼の転落していく人生と、修との歪んだ関係性を追体験することになります。

この記事では、まず物語の顛末を詳らかにし、その後、この陰々滅々とした作品に対する私の所感をたっぷりと述べさせていただきます。覚悟はよろしいでしょうか?人の心の暗部を覗き込むような読書体験が、あなたを待っていますよ。

小説「殺人の門」のあらすじ

田島和幸の人生は、決して平坦なものではありませんでした。幼少期、裕福な歯科医の家庭に育ちながらも、祖母の死、両親の不和と離婚といった出来事が、彼の心に暗い影を落とします。特に、家政婦と父の関係、母が祖母を毒殺したという噂は、和幸の中に「死」への歪んだ興味を植え付けました。そんな彼の前に現れたのが、倉持修です。

修は、人を惹きつける不思議な魅力を持つ一方で、平然と他人を利用し、陥れる冷酷さを併せ持っていました。和幸は修に引き寄せられながらも、賭け事でのイカサマや、「呪いの手紙」といった修の策略によって、徐々に人生を狂わされていきます。父の転落、自身のいじめ体験などを経て、和幸の胸には修への憎悪と殺意が明確に芽生え始めるのです。

しかし、和幸はどこまでも平凡な人間でした。毒薬を手に入れ、殺害計画を練りはするものの、いざ修を目の前にすると、実行に移すことができません。修の悪辣さを目の当たりにし、復讐心を募らせる一方で、殺人を犯すことへの倫理的な呵責や恐怖が彼を苛みます。この逡巡こそが、彼が「殺人の門」の前で立ち尽くす理由なのです。

和幸は修から離れようと試み、新たな人間関係を築こうとしますが、修は執拗に和幸の人生に関与し続けます。仕事、恋愛、家庭…和幸が手に入れようとする幸福は、ことごとく修によって、あるいは修の存在を意識するあまり自ら壊してしまうのです。そして、積もり積もった憎悪と絶望の果てに、和幸はついに衝動的な形で、長年くぐろうとしていた「殺人の門」をくぐってしまうのでした。その結末は、彼が望んだ計画的な殺人とは程遠い、あまりにもあっけないものでした。

小説「殺人の門」の長文感想(ネタバレあり)

さて、この『殺人の門』という作品ですが、読後感が良いかと問われれば、首を横に振らざるを得ません。むしろ、重く、暗く、澱んだ感情が胸の中に渦巻くような、そんな感覚を覚えることでしょう。なにしろ、主人公である田島和幸の人生は、どこまでいっても下降線をたどるばかり。一縷の望みが見えたかと思えば、次の瞬間には更なる不幸が彼を襲うのです。まるで、底なし沼にゆっくりと沈んでいく様を見せられているかのようです。

物語は、和幸の一人称で語られます。「あいつを殺したい」。その強烈なモノローグから始まり、彼の幼少期から壮年期に至るまでの半生が、倉持修という存在への憎悪と共に描かれていきます。特筆すべきは、和幸の心理描写の緻密さでしょう。祖母の死をきっかけに殺人に興味を抱き、修との出会いによってその感情が増幅され、具体的な殺意へと変貌していく過程。しかし、彼は「普通」の人間としての倫理観や臆病さも持ち合わせている。だからこそ、殺害計画を立てても実行できない。この「殺したいのに殺せない」というジレンマが、読者の心を掴んで離しません。

一方、倉持修という男。これがまた、稀代の悪党とでも言いましょうか。表向きは人当たりが良く、和幸に対しても友情を装う。しかし、その裏では巧妙な策略を巡らせ、和幸の人生をことごとく妨害し、破滅へと導こうとするのです。彼の動機は、嫉妬や歪んだ独占欲にあるのかもしれません。和幸を「唯一の友人」と認識しながら、その友情を踏みにじり、不幸に陥れることに執念を燃やす。その執拗さ、悪意の深さには、ある種の感嘆すら覚えます。彼こそが、和幸が憧れ、そして越えられなかった「殺人者」としての資質を持っていたのかもしれませんね。

和幸の平凡さも、この物語の重要な要素です。彼は決して特別な人間ではない。むしろ、環境や他人の言動に流されやすく、決断力に欠ける側面が強調されます。だからこそ、修のような異常な存在に抗えず、翻弄され続けてしまう。読者は、和幸の弱さや愚かさに苛立ちを覚えるかもしれません。「なぜ、もっと早く縁を切らなかったのか」「なぜ、そんな手に引っかかるのか」と。しかし、それこそが作者の狙いなのかもしれません。私たちは、自分の中にも潜むかもしれない弱さ、流されやすさを、和幸の姿に重ね見てしまうのではないでしょうか。

そして、物語の結末。長年にわたり計画殺人を夢想してきた和幸が、最終的に衝動的な暴力によって「殺人の門」をくぐってしまうという皮肉。これは、彼が結局のところ、自らが理想とした冷徹な殺人鬼にはなれなかったことの証左と言えるでしょう。彼は、最後まで平凡な人間の感情に突き動かされたに過ぎないのです。それはある意味、彼にとって最大の敗北だったのかもしれません。

この作品は、人間の心の闇、嫉妬、憎悪、復讐心といった負の感情を、これでもかというほど克明に描き出しています。読んでいる間、気分の良いものではありません。しかし、だからこそ強く印象に残り、人間の本質について考えさせられる。エンターテイメント性は低いかもしれませんが、文学作品としての深みは相当なものがあると言えるでしょう。胸糞悪い、しかし忘れられない。それが『殺人の門』に対する私の偽らざる所感です。読む人を選ぶ作品であることは間違いありませんが、人間の暗部に触れてみたいという奇特な方には、一読をお勧めしますよ。

まとめ

小説『殺人の門』は、東野圭吾氏が描く、人間の心の暗部と執念の物語です。主人公・田島和幸が、同級生・倉持修への殺意を抱きながらも、実行に移せない葛藤と、転落していく人生を描いています。その読後感は、決して爽やかなものではありません。むしろ、重苦しく、陰鬱な感情を残すでしょう。

物語の核心は、和幸と修の歪んだ関係性にあります。修の巧妙かつ執拗な妨害により、和幸の人生はことごとく狂わされていきます。和幸は復讐を誓いながらも、平凡な人間であるがゆえの倫理観や臆病さから、「殺人の門」の前で逡巡し続けるのです。その心理描写の緻密さが、読者を引きつけます。

最終的に和幸は、長年夢見た計画殺人とは異なる形で、衝動的に一線を越えてしまいます。この皮肉な結末は、物語全体を覆う救いのなさを象徴していると言えるでしょう。エンターテイメント性は低いかもしれませんが、人間の本質に深く切り込んだ、忘れがたい読書体験を提供する一作です。