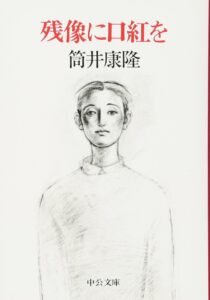

小説「残像に口紅を」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「残像に口紅を」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

この物語は、単なるSFやファンタジーという枠には収まりきらない、壮大な「実験」そのものなのです。もし、この世界から「音」が一つずつ消えていったらどうなるでしょう。その音を含む言葉が使えなくなり、やがてはその言葉が指し示していたモノや概念、果ては人間までもが存在しなかったことになる。そんな悪夢のような状況が、本作の舞台となっています。

物語は、主人公である小説家の視点から、静かに、しかし着実に崩壊していく世界を描き出します。言葉を失うことは、思考を失うこと。そして、世界を失うこと。このレビューでは、その恐ろしくも魅力的な世界の顛末と、私がこの作品から受け取った衝撃について、余すところなくお伝えしたいと思います。

この記事が、あなたが「残像に口紅を」という前代未聞の読書体験の扉を開く、一つのきっかけになれば幸いです。結末に関する情報も含まれていますので、もし新鮮な気持ちで作品に触れたい方は、まずはお手にとっていただくことをお勧めします。

小説「残像に口紅を」のあらすじ

神戸に住む小説家、佐治勝夫。彼の日常は、ある日を境に静かに崩れ始めます。世界から「あ」の音が消滅したのです。それによって、「愛」も「あなた」も、「朝日新聞」も「からあげ」も、すべてが存在しなくなりました。人々は、失われた言葉を別の言葉で補おうとしますが、それもつかの間、次々と音は消えていきます。

佐治は、友人の評論家・津田得治との会話の中で、自分たちが何者かによって書かれた物語の登場人物、つまり「虚構内存在」であるという衝撃的な事実に気づきます。この世界は、日本語の音が一つずつ消えていくというルールに支配された、実験場だったのです。存在の根幹を揺るがされながらも、佐治は小説家として、この世界の変容を記録し続けようとします。

しかし、世界の崩壊は容赦なく進みます。「ぱ」の音が消え、食卓からパンが消える。そして、「ゆ」の音が消えたとき、佐治にとって耐えがたい悲劇が訪れます。彼の最愛の娘、「弓子(ゆみこ)」の存在そのものが、家族の記憶からも世界からも、完全に抹消されてしまったのです。

言語の喪失は、世界の喪失へと直結していました。佐治は、ますます狭まっていく表現手段の中で、思考し、創作し、存在し続けようとあがきます。彼はこの消えゆく世界で、物語を最後まで紡ぐことができるのでしょうか。そして、彼らを操る「作者」の目的とは一体何なのでしょうか。

小説「残像に口紅を」の長文感想(ネタバレあり)

私がこの「残像に口紅を」という作品に初めて出会った時の衝撃は、今でも忘れられません。それは、物語の筋道を追うという通常の読書とはまったく異なる、いわば言語の解体ショーに立ち会うような、スリリングで眩暈のするような体験でした。筒井康隆という作家が仕掛けたこの壮大な実験は、私たちの世界の成り立ちそのものを根底から問い直す力を持っています。

この物語の根幹にあるのは、「言語が現実を構築する」という、非常に哲学的なテーマです。私たちは普段、言葉を現実を説明するための道具として当たり前に使っています。しかし本作では、その関係が逆転します。言葉が失われると、それに対応する現実も消滅する。この設定が、単なる思いつきのアイデアに終わらないのは、筒井康隆氏の執拗なまでの緻密な筆致によるものです。

物語の冒頭、世界から「あ」の音が消え去った場面から、読者はこの異常な世界のルールを叩き込まれます。「愛」という概念が失われ、食堂のメニューから「からあげ」が消える。些細な変化に見えて、これがどれほど恐ろしいことか。私たちの世界が、いかに言葉という脆い基盤の上に成り立っているかを痛感させられる瞬間です。

この絶望的な世界で、主人公の佐治勝夫は、私たち読者の視点を代弁する存在として苦悩します。彼が、自分自身が「虚構内存在」であると自覚するメタフィクショナルな展開は、この物語をさらに重層的なものにしています。自分が操り人形であると知りながら、それでも思考し、行動しようとする彼の姿は、定められた運命に抗う人間の尊厳すら感じさせます。

しかし、この世界のルールは非情です。「ぱ」が消えてパンが失われ、「た」が消えて煙草が奪われる。日常のささやかな喜びが一つ、また一つと奪われていく描写は、読んでいて胸が締め付けられるようでした。そして、物語は読者に最大級の悲劇を突きつけます。「ゆ」の音の消滅です。

これにより、佐治の愛娘「弓子」は存在ごと消されてしまいます。家族の記憶からも、写真からも、彼女が生きていた痕跡は一切合切なくなってしまう。ただ、佐治の心の中にだけ、何か大切なものを失ったという空虚な感覚だけが残る。この言語的消去がもたらす個人的な喪失の痛みは、あまりにも残酷で、私はページをめくる手を止めずにはいられませんでした。

この作品を読むという行為は、佐治の体験を追体験することにほかなりません。物語が進むにつれて、使える言葉はどんどん減っていきます。文章は迂遠になり、奇妙な言い回しが増えていく。読者は、佐-治たちが感じるコミュニケーションの困難さや、思考がままならなくなるもどかしさを、身をもって味わうことになるのです。これはもはや読書ではなく、「アトラクション」に近い感覚でした。

佐治だけでなく、他の登場人物たちもこの世界の真実に気づき始めます。東京で出会う小説家仲間・堀朋巳は、「消えたものはどこへ行く?」という根源的な問いを投げかけます。この問いは、作品全体を貫く霧のように漂い、読者の心にも深く突き刺さります。存在とは何か、認識とは何か。私たちは哲学の迷宮に誘い込まれるのです。

友人の津田得治は、この状況を冷静に分析しようと試みます。彼は、この世界の解体を導いているのが、感情のない機械的な力ではないかと推測し、物語を終わらせるための「鍵」を見つけるよう佐治に託します。この展開は、佐治に単なる被害者ではなく、物語の結末に影響を与えうる主体としての役割を与え、かすかな希望を感じさせます。

極限の状況下で、佐-治は創作活動を続けます。使える言葉が限られていく中で、自叙伝を書き続けようとする彼の姿は、鬼気迫るものがあります。言語というアイデンティティの根幹を奪われながらも、書くことで自己を保とうとする執念。それは、筒井康隆という作家自身の、創作に対する凄まじい覚悟の表れのようにも見えました。

特に印象的だったのは、物語中盤で描かれる情交の場面です。極度に制限された語彙だけで、これほどまでに生々しく、官能的な人間の営みを描き切った筆力には、ただただ圧倒されるばかりでした。言葉が貧しくなっても、人間の根源的な欲求や情動は消えない。むしろ、より純粋な形で立ち現れてくる。そのことを証明する、圧巻の場面だったと思います。

物語の終盤、音の消滅はさらに加速し、世界は急速にその色彩を失っていきます。失われた言葉が何だったのか、読者にもだんだん分からなくなってくる。世界から事物が消え、概念が消え、ただ何もない空間だけが広がっていくような感覚。この虚無感は、他のどんな物語でも味わうことのできない、本作ならではのものです。

しかし、不思議なことに、文章からはある種のリズム感が生まれてきます。使える音が限られることで、期せずして言葉が韻を踏み始めるのです。この文体の変化は、崩壊の中に見出された、ささやかな美しさのようにも感じられました。絶望的な状況下でさえ、言語は新たな表現の可能性を模索する。そのしたたかさに、私は一筋の光を見た気がします。

それでも、物語は避けられない終末へと向かっていきます。言語は極限まで貧しくなり、文章は断片的になり、もはや物語としての体裁を保つことすら困難になっていく。この終盤の読書体験は、まさに言語の断末魔に立ち会うような、壮絶なものでした。

そして、最後の音が消える時。世界は完全な沈黙に包まれます。主人公である佐治の存在も、彼が認識していた世界のすべてと共に、静寂の彼方へと消え去るのです。そこには、明確な結末も教訓もありません。ただ、圧倒的な「無」が広がるばかりです。

この結末を、あなたはどう受け取るでしょうか。虚しいと感じるか、美しいと感じるか。私には、それはまるで宇宙の始まりの前、ビッグバン以前の無の状態のように、すべてがリセットされた清浄な空間のように感じられました。「主人公さえもいなくなって周りの音だけになっているのかな」という解釈も、非常に興味深いですね。意味を剥奪された「音」そのものが、幽霊のように響いているのかもしれません。

この「残像に口紅を」という物語は、私たちに多くのことを問いかけます。言葉に依存しきった現代社会の脆さ。思考やアイデンティティの不確かさ。そして、何かを表現しよう、伝えようとする人間の根源的な欲求の強さ。読み終えた後、普段何気なく使っている言葉一つひとつが、とてつもなく愛おしく、かけがえのないものに思えてくるはずです。

この作品は、決して万人受けする読みやすいものではないかもしれません。しかし、この前代未聞の言語実験を最後まで見届けた者にしか味わえない、知的興奮と深い感動がここにはあります。それは、あなたの世界を見る目を、ほんの少し、しかし確実に変えてしまうような、強烈な体験となるでしょう。

まとめ

小説「残像に口紅を」は、言葉が消滅していく世界を描いた、他に類を見ない実験的な作品です。そのあらすじは、主人公の小説家・佐治勝夫が、音の喪失と共に日常や家族、そして自身の存在基盤すら失っていくという、恐ろしくも切ない物語となっています。

この記事では、物語の結末、すなわち世界の完全な沈黙に至るまでの過程に触れつつ、その深いテーマ性や特異な読書体験について詳しく述べてきました。言語が現実を作り、言語の喪失が存在の喪失に繋がるという基本ルールが、いかに私たちの認識を揺さぶるかを伝えたつもりです。

この物語を読むことは、決して楽な体験ではないかもしれません。しかし、言葉を失う恐怖と、それでも何かを伝えようとする人間の根源的な営みを感じることは、非常に価値のある時間だと思います。この感想が、あなたが作品世界に飛び込む一助となれば嬉しいです。

「残像に口紅を」は、読んだ者の心に、その題名のようにいつまでも消えない鮮烈な印象を残します。言葉の豊かさと恐ろしさ、そしてその向こう側にある沈黙の意味を、ぜひあなた自身の目で確かめてみてください。