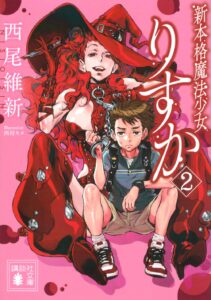

小説「新本格魔法少女りすか2」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「新本格魔法少女りすか2」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

佐賀の片田舎から始まった旅は、今巻で一気に全国規模へ拡大します。りすかと創貴は、父が遺したとされる『ディスク』を追って廃病院や港町を転々とし、そのたびに予測不能な敵と味方に遭遇します。

物語のアクセルを踏み込むのは、512個の口を持つ魔法少女ツナギ、人飼無縁という初見殺しの魔法使い、そして城門管理委員会の重役・椋井むくろです。彼らは単なる障害ではなく、世界観そのものを押し広げる触媒として機能します。

同時に、創貴の回想から浮かび上がる折口きずなの優しい笑顔と謎めいた予言が、読み手の心を静かにえぐります。見知らぬ未来へ向かう列車のように、胸騒ぎと高揚が同時に止まりません。

小説「新本格魔法少女りすか2」のあらすじ

第一章は、夜の廃病院・片瀬記念病院で幕を開けます。りすかと創貴は闇を裂き、父の残した『ディスク』を探すうちに、少女ツナギと遭遇。彼女は十歳の身から突如として512の口を咲かせ、周囲一帯を咆哮の渦に変えます。

ツナギはりすかの血と時間を代償にする魔法を「自ら命を削る狂気」と糾弾しつつも、同時にその覚悟を理解できずに苛立つ存在。敵か味方か定まらぬ緊張を残し、病院での探索は不完全燃焼のまま終わります。

数日後、終業式を控える校庭で創貴は椋井むくろと接触。長崎県の奥深くに口を開ける「城門」、そしてその向こう側から人間社会へ忍び込む「六人の魔法使い」の実在を知らされます。むくろの提示した書類には、水倉神檎の暗躍と『箱舟計画』という不気味な語が並び、創貴は背筋に冷たい汗を感じます。

情報と引き換えに、創貴はツナギを含む臨時同盟を結成。同日夜、人飼無縁が唐突に出現し、眼球倶楽部と呼ばれる能力で視界を支配します。初見殺しの呪術は一瞬で三人を追い込むものの、創貴の洞察によって解体され、かろうじて撃退に成功します。

しかし勝利は束の間。翌朝の港で、創貴は折口きずなの残した「夜明けの船」という予言を思い出し、福岡へ向かう決意を固めます。その船が示す未来こそ、自身とりすかが辿る運命の回路だと直感したからです。

こうして、りすかの寿命を削る魔法と創貴の冷徹な知性は、新たな仲間と謎を携えて次の戦場へ舵を切ります。

小説「新本格魔法少女りすか2」の長文感想(ネタバレあり)

今巻の空気は、乾いた砂に一筋の雨が降るように変化と刺激に満ちています。第一巻で提示された設定を土台に、キャラクターの内面と社会的背景が同時に深掘りされ、読者は情報の奔流に心地よく溺れることになります。

ツナギの初登場は異形のショックだけに頼らず、彼女自身の孤独と飢餓感が肌に染みるように描かれています。十歳の少女が抱えるには過剰な力と責務。それを自覚するがゆえに、りすかの自己犠牲を「理解不能な狂気」と断ずる姿は痛々しくも真っ当です。

りすかの魔法は“時間の省略”という概念で説明されますが、視覚的には「血の洪水」として描写されます。このギャップが生む恐怖と美しさが、西尾維新らしい残酷な詩情を醸し出しています。今回はツナギの512の口と対比され、読者の脳裏に鮮烈な赤と黒が刻み込まれました。

創貴は当初、計算と目的のみに基づいて行動する少年として描かれましたが、折口きずなの回想によって人間的な温度が加わります。幼い彼が「普通の母親」を求め、しかしそれを得られなかった事実は、現在の冷酷さを補強しつつも、その奥底に隠れた脆さを際立たせました。

折口きずなが自称する“予知”は、作中で詳細を明かさないまま「夜明けの船」という象徴的なキーワードのみを投げかけます。これが単なる伏線で終わるのか、あるいは物語全体を貫く基軸なのか――読者は創貴と同じく、答えを求めてページをめくる手を止められません。

人飼無縁との対決は、力量差というより情報戦の妙味が光ります。無縁は目を合わせた瞬間に相手を支配するがごとき能力を誇示しますが、創貴は観察と演技で一手ずつ可能性を潰し、最後に論理のくさびを打ち込む。勝利に至る過程そのものが、一種のパズルとして機能しました。

ここで注目したいのは、創貴が勝利直後に吐く冷たい独白です。彼は一般人を「舞台装置」と切り捨てる表現を用い、ツナギやりすかですら「道具」から「駒」へと格下げしかけます。この台詞は、彼の成長と停滞が同時進行していることを象徴しています。

それでもりすかは彼を信じます。その根拠の薄さは、むしろりすかの無謀な優しさを際立たせるばかりです。彼女は献身と呼ぶには生々しすぎる行動で創貴を支え、創貴はその血の温度に戸惑い、しかし利用価値を冷静に計算する。この歪な信頼関係が読者を狂おしく魅了します。

椋井むくろの存在は、新たな社会的レイヤーを提示しました。城門という異界への玄関を管理する組織が現れたことで、りすかと創貴の個人的な探求が、一気に国家規模の利害へ接続されます。魔法が公的に把握されている世界という下地が示され、物語はより現実味を帯びました。

ツナギが同盟へ入る過程は、力の均衡と感情の摩擦が絶妙に配置されています。創貴の計算に基づく提案、むくろの政治的判断、りすかの直情的な優しさ。三者三様の動機が絡み合い、「形だけの握手」が成立する瞬間は緊迫と期待の二重奏でした。

戦闘シーンの描写は、格闘の迫力よりも代償と効果の釣り合いを強調します。りすかが寿命を失いながら時間を短縮し、ツナギが口を開くたびに肉体を損耗する。得るものと失うものが常に並置されるため、勝利すら刹那の救済に過ぎないと悟らされます。

回想を挟む構成はテンポを乱すどころか、現在進行形の危機に重層的な重みを与えました。創貴の過去を知った直後に現れる新たな敵は、読者に「過去の傷を癒やす暇などない」という残酷な現実を突きつけます。この落差が物語全体の緊張を底上げしました。

文章のリズムは散文詩のように緩急自在です。廃病院の闇を描くときは恐怖が視覚に訴えかけ、折口きずなの回想では湿気を含んだ空気が心にまとわりつく。言葉は決して装飾に走らず、情景と感情を同時に運ぶ刃物として働いています。

創貴の心に生まれたわずかな共感が、次の瞬間には氷片のように砕け散る様子が痛切です。彼は優しさを自覚した途端、その価値を計算してしまう。ところが計算結果を胸にしまったまま、りすかをかばう姿も見せる。この相反する行動が、彼を単なる悪意の体現に留めません。

最終章で示される航路――福岡行きの路線は、物語をさらに大きな嵐へ導く片道切符です。創貴の決断は逃避ではなく突撃であり、りすかの時間は刻一刻と減っていく。読み終えた瞬間、次巻の存在そのものが救いに思えるほど、緊張は高まり切ったまま幕が下ります。

まとめ

第二巻は、新キャラクターの投入と過去編の掘り下げを両立させながら、物語世界を一段上のスケールへ押し上げました。

血と時間を代償に戦うりすか、冷静と激情を行き来する創貴、そして異形の同盟者ツナギが織り成すドラマは、読者に「次を読まずには眠れない」衝動を植え付けます。

また、城門管理委員会と六人の魔法使いの存在が、個人の物語を国家規模の陰謀へ接続し、舞台装置の立体感を一気に増幅しました。

謎は深まり、感情は軋み、世界は拡散する最中。読み手の胸には期待と不安が渦巻き、夜明けの船がどこへ向かうのかを見届けずにいられなくなります。

青色サヴァンと戯言遣い-722x1024.jpg)

.jpg)

十三階段.jpg)

兎吊木垓輔の戯言殺し-724x1024.jpg)

赤き征裁vs橙なる種-728x1024.jpg)

.jpg)

曳かれ者の小唄-721x1024.jpg)