小説「憤死」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。綿矢りささんの手によるこの短編は、一度読んだら忘れられない強烈な印象を残す物語ではないでしょうか。特に、登場人物である佳穂のキャラクター造形は鮮烈です。

小説「憤死」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。綿矢りささんの手によるこの短編は、一度読んだら忘れられない強烈な印象を残す物語ではないでしょうか。特に、登場人物である佳穂のキャラクター造形は鮮烈です。

物語は、主人公「私」が、小学校時代の友人・佳穂が自殺未遂で入院したと聞き、興味本位で見舞いに行くところから始まります。この導入からして、どこか穏やかでない空気が漂っていますよね。二人の間には、単なる友情とは言い難い、複雑で歪んだ関係性が横たわっています。

この記事では、そんな「憤死」の物語の核心部分、結末に至るまでの流れを詳しくお伝えします。佳穂という人間の特異な性質、そして彼女が起こした衝撃的な行動の意味するところは何なのか。読み進めるうちに、あなたもきっとこの奇妙な物語の虜になるはずです。

もちろん、物語の詳細な解説だけでなく、私自身の読み解きや感じたことも、たっぷりと書き記しています。佳穂の行動をどう捉えるか、主人公「私」の視点に共感できるか、様々な角度からこの作品の魅力に迫っていければと思います。ぜひ最後までお付き合いください。

小説「憤死」のあらすじ

主人公の「私」は、看護師として働いています。ある日、小学校時代の友人であった佳穂が飛び降り自殺を図り、入院したという噂を耳にします。しかし、「私」が佳穂の見舞いに行こうと思った動機は、心配からではなく、ほとんど興味本位でした。二人の関係は、子供の頃からどこか奇妙なものだったのです。

「私」は小学生の頃、近眼で分厚い眼鏡をかけ、給食で牛乳を戻してしまったことから「ゲロ子」と呼ばれ、あまり良い学校生活を送っていませんでした。そんな「私」とよく一緒にいたのが、裕福な家庭に育った佳穂でした。佳穂は、恵まれた環境ゆえか、子供ながらに強い選民意識を持ち、自慢話が多い少女でした。容姿は太り気味で、客観的な魅力には乏しいのですが、本人は根拠のない自信に満ち溢れていました。

「私」は佳穂のことを友人として好きだったわけではありません。むしろ、クラスで浮いていた者同士、自然と一緒にいるようになったという方が近いでしょう。佳穂は学校ではおとなしく振る舞っていましたが、「私」と二人きりになると女王様のように尊大になり、「私」は家来のような扱いを受けます。それでも「私」が佳穂と一緒にいたのは、佳穂の家で出される高価なお菓子や珍しい文房具が目当てだったのです。特に、佳穂がショートケーキの苺をフォークで突き刺し、あっという間に平らげる姿は、「私」に強い印象を与えました。

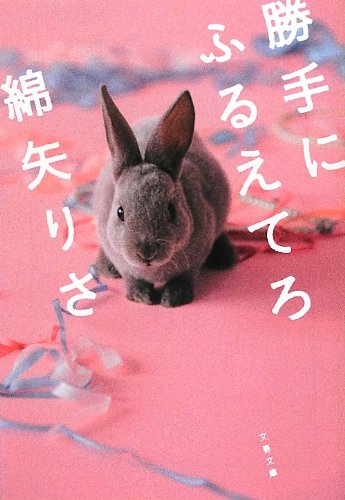

小学校時代、佳穂の自尊心を揺るがす出来事がありました。クラスで飼育していたうさぎの世話当番を、佳穂は「そういうことはお手伝いさんがするもの」という感覚で頑なに拒否し続けます。しかし、クラスメイトからの非難に耐えかねてしぶしぶ引き受けた佳穂は、「私」を伴って誰もいない飼育小屋へ向かうと、突如として激しい怒りを爆発させます。奇声を上げ、花壇を踏み荒らし、餌のバケツを金網に叩きつけ、地団駄を踏む…。その常軌を逸した癇癪ぶりに、「私」は佳穂に単なる高慢ちきではない、「非凡な怒りの才能」を見出し、ある種の畏敬の念すら抱くようになります。

中学以降、二人の交流は途絶えがちになりますが、大学生の時に佳穂から呼び出されて再会します。留学先のアメリカから一時帰国した佳穂は、かつて「私」の前でしか見せなかった傲慢さが、誰に対しても隠さなくなっていました。相変わらず自慢話ばかりで、「私」の話を聞こうとはしません。その中で唯一、「私」が興味を持ったのは、父親の仕事関係で出会った19歳年上の男性との恋愛話でした。佳穂は熱っぽく語りますが、時折見せる暗い表情から、「私」は何か事情があることを察します。

そして現在、病院のベッドに横たわる佳穂。「私」は佳穂の怪我(足の骨折)について尋ね、核心に触れます。「自殺、失敗してよかったね」。なぜ飛び降りたのか理由を問うと、佳穂は例の19歳年上の男性と5年間付き合った末に別れを告げられ、連絡も取れなくなったからだと答えます。「私」が「別れが悲しくて?」と聞くと、佳穂は意外な言葉を返します。「悲しいというより、腹が立った。死ぬつもりはなかったけど、飛び降りでもしなきゃ、おさまりがつかなかった」。その言葉に、「私」は小学生時代のうさぎ小屋での出来事を鮮明に思い出します。佳穂は自宅マンションの3階バルコニーから飛び降りたものの、奇跡的に足の骨折だけで済んだのでした。その、自身の命にさえ八つ当たりするほどの凄まじい怒りのエネルギーを前に、「私」は畏敬の念とともに、安堵にも似た笑いをこらえるのに必死になるのでした。これこそが、歴史で習った「憤死」そのものだと感じながら。

小説「憤死」の長文感想(ネタバレあり)

綿矢りささんの「憤死」を読み終えて、まず頭に浮かぶのは佳穂という人物の、あまりにも強烈なキャラクター性です。彼女の存在感は、この短い物語の中で圧倒的であり、読者の心をざわつかせ、様々な感情を引き起こしますよね。自己肯定感の塊、いや、もはやその域を超えた何か、とでも言うべきでしょうか。

物語の冒頭、主人公「私」が佳穂の自殺未遂を知り、「興味本位で」見舞いに行くという描写からして、すでに尋常ならざる関係性が示唆されています。普通の友人関係であれば、「心配で」駆けつけるはずですから。この「私」の冷めた視線、どこか突き放したような観察眼が、物語全体を貫く独特のトーンを作り出しています。

佳穂の幼少期のエピソードは、彼女の特異な性格を形作る要素を見事に描き出しています。裕福な家庭環境が生んだであろう選民意識、根拠のない自信、そして他者(特に「私」)を無意識に見下す態度。それでいて、学校では「育ちの良いおっとりとした子」を演じているという二面性。このあたりの描写は、実に巧みだなと感じます。

特に印象的なのは、ショートケーキの食べ方の描写です。「何の迷いもなく細いフォークを赤いいちごにぶすりと突き刺し、一口で食べてしま」い、「スポンジだけになったケーキをわずか3口で平らげてしま」う。この食べ方には、幼い「私」が軽いショックを受けるのも無理はありません。上品さとはかけ離れた、ある種の獰猛さ、我欲の強さのようなものが感じられます。最初は残酷さすら覚えるこの描写が、物語の最後で異なる意味合いを帯びてくるのが、この作品の面白いところです。

そして、佳穂のキャラクターを決定づけるのが、うさぎ当番を拒否した末の癇癪シーンでしょう。「鳥が威嚇するような鋭い叫び声をあげ」「花壇の土を踏み散らし」「餌入りのバケツを小屋の金網に思いきりぶつけ」「両手で宙を殴り、近くの木に頭突きを繰り返し、髪をふり乱して金網を揺する」。この描写の激しさは、読んでいるこちらまで圧倒されるようです。単なるわがままやヒステリーではなく、彼女の中に渦巻く巨大なエネルギー、制御不能なほどの「怒り」が噴出した瞬間です。

この出来事を通して、「私」は佳穂に対する見方を変えます。それまでは「高慢ちき」だと内心見下し、お菓子目当てで付き合っていた対象が、「非凡な怒りの才能」を持つ存在として、ある種の畏敬の対象へと変わるのです。この「私」の心境の変化は、少し歪んでいるかもしれませんが、非常に興味深い点だと思います。他者の「負」のエネルギーに対して、嫌悪ではなく、むしろ魅力を感じてしまう心理。

大学時代に再会した佳穂は、さらにその傲慢さに磨きがかかっています。留学経験を経て、もはや他者の目を気にすることなく、自慢話を繰り広げる。その姿は、痛々しくもあり、滑稽でもあります。しかし、「私」はその勘違いぶりを「寒々しくも興味深く見守っていた」と語ります。ここでも、「私」の佳穂に対する距離感、観察者としての立ち位置が明確に示されていますね。

そして物語は、佳穂の「憤死」へと至ります。19歳年上の恋人に捨てられたことに対する反応が、「悲しみ」ではなく「怒り」であり、「飛び降りでもしなきゃ、おさまりがつかなかった」という動機。これは、常人には到底理解できない思考回路かもしれません。失恋の痛みよりも、自分が捨てられたという事実に対するプライドの傷、その怒りの方が遥かに大きいのです。

この佳穂の行動原理を知った時、「私」は「そうでなくちゃ」と嬉しくなり、「小学生時代のうさぎ小屋での佳穂の怒りが甦」り、「尊敬の念」すら抱きます。そして、あの衝撃的だったショートケーキの食べ方についても、「これこそ、真に高貴なケーキの食べ方」だと肯定的に捉え直すのです。佳穂の、常識や理解を超えた巨大なエネルギー、その「憤死」に至るほどの怒りの激しさに触れたことで、「私」の中で佳穂という存在が、一周回って肯定される。この感覚は、非常に特異でありながら、妙な説得力を持っているように感じられます。

「私」の佳穂に対する態度は、一貫して「悪意」に満ちているとも言えます。「興味本位」で見舞いに行き、「佳穂にあんまり会いたくて」と嘘をつき、「自殺、失敗してよかったね」と、わざと相手が傷つくような言葉を選ぶ。佳穂の自己肯定感の高さ、ある種の鈍感さを利用して、容赦なく毒を吐く。しかし、その悪意は、陰湿さよりも、むしろある種の「清々しさ」すら感じさせるから不思議です。これは、佳穂というキャラクターがあまりにも規格外であること、そして「私」の観察眼が非常に冷静で客観的であるからかもしれません。

この二人の関係性は、友情と呼ぶにはあまりにも歪んでいます。互いに相手を利用し、見下し、観察している。しかし、そこには奇妙な共依存のような、切っても切れない繋がりも感じられます。「私」は佳穂の存在によって、自身の鬱屈した感情をある意味で発散させ、同時に人間という存在の不可解さ、面白さを見出しているのかもしれません。

佳穂の「憤死」は、文字通り「憤りによる死(未遂)」ですが、そこには悲壮感よりも、むしろ生命力の異常な発露のようなものが感じられます。自分の感情、特に「怒り」を持て余し、それを自分自身にぶつけてしまうほどのエネルギー。それは、ある意味で非常に純粋で、嘘がない生き方なのかもしれない、とすら思えてきます。もちろん、肯定できる行為ではありませんが、その根底にあるものの激しさには、心を揺さぶられるものがあります。

この物語を読んで、私たちは佳穂のような人間を身近にいたらどう思うだろうか、と考えてしまいます。おそらく、多くの人は辟易し、距離を置こうとするでしょう。しかし、「私」のように、その特異なエネルギーに惹かれ、観察対象として興味を持ってしまう人もいるかもしれません。人間の感情の複雑さ、理解しがたさ、そして時として現れる常軌を逸したエネルギーの発露。そういったものを、綿矢りささんは実に巧みに、そして少し意地悪く描いているように思います。

「憤死」というタイトルが、これほどまでに内容と合致している作品も珍しいのではないでしょうか。佳穂の生き様、そして彼女が起こした行動そのものが、「憤死」という言葉の意味するところを体現しています。読後には、嫌悪感や不快感とともに、どこか奇妙な爽快感、そして人間という存在に対する畏敬の念のようなものが残る、忘れがたい一作です。

まとめ

綿矢りささんの短編小説「憤死」は、一度読んだら忘れられない強烈な読書体験を与えてくれる作品です。物語の中心人物である佳穂の、常識を超えた自己肯定感と凄まじい怒りのエネルギーは、読者に大きな衝撃を与えるでしょう。彼女の行動原理は理解しがたいかもしれませんが、その純粋さや激しさには、ある種の魅力すら感じてしまうかもしれません。

主人公「私」の冷めた視点と、佳穂に対する悪意を含んだ観察眼も、この物語の独特な雰囲気を醸し出しています。二人の歪んだ関係性は、友情とは呼べない奇妙なものですが、そこから人間の複雑な感情や、他者との関わり方の多様性を考えさせられます。特に、佳穂の「憤死」に至る動機が「悲しみ」ではなく「怒り」であるという点は、この作品の核心であり、最も印象に残る部分ではないでしょうか。

この記事では、「憤死」の物語の筋書きを、結末の核心に触れながら詳しく解説し、佳穂というキャラクターの特異性や、「私」との関係性について深く掘り下げてみました。作中の印象的なシーンを振り返りながら、その意味するところを考察し、私なりの解釈や感じたことを述べています。

もしあなたが、平凡な日常や予定調和な物語に飽きているなら、ぜひ「憤死」を手に取ってみてください。きっと、佳穂という存在に心を揺さぶられ、人間という生き物の持つ底知れないエネルギーについて、思いを巡らせることになるはずです。この記事が、あなたの「憤死」に対する理解を深める一助となれば幸いです。