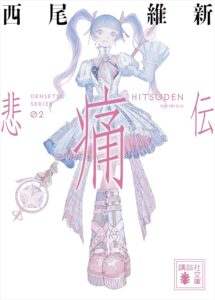

小説「悲痛伝」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。西尾維新先生が紡ぐ〈伝説シリーズ〉の第二作目にあたるこの作品は、前作『悲鳴伝』で提示された壮大な世界観を引き継ぎつつ、私たち読者を新たな戦慄と興奮の渦へと巻き込んでいきます。

小説「悲痛伝」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。西尾維新先生が紡ぐ〈伝説シリーズ〉の第二作目にあたるこの作品は、前作『悲鳴伝』で提示された壮大な世界観を引き継ぎつつ、私たち読者を新たな戦慄と興奮の渦へと巻き込んでいきます。

英雄とは何か、正義とは何か。そんな根源的な問いを、独特の文体と予測不可能な展開で描くのが西尾作品の醍醐味ですが、『悲痛伝』もその期待を裏切りません。感情を持たない主人公・空々空(そらからくう)が、今度は魔法少女たちが跋扈する謎の閉鎖空間「四国」で、想像を絶する「脱出ゲーム」に挑むことになるのです。

この記事では、そんな『悲痛伝』がどのような物語で、読者にどのような衝撃を与えたのか、物語の核心に触れながら、その魅力を余すところなくお伝えできればと思います。まだお読みでない方も、既に読まれた方も、新たな発見があるかもしれません。

壮絶な英雄譚の第二幕が、今、幕を開けます。魅力的な登場人物、先の読めないストーリー、そして心揺さぶるテーマ性。これらが複雑に絡み合い、私たちを物語の世界へと深く引き込みます。

小説「悲痛伝」のあらすじ

『悲痛伝』の物語は、前作『悲鳴伝』における「大いなる悲鳴」と呼ばれる未曾有の大災害から約半年から一年が経過した頃から始まります。主人公である13歳の少年、空々空は、一切の感情を持たないという特異な性質を持ちながら、その類稀なる冷静さと論理的思考能力ゆえに、人類を地球の脅威から守る組織「地球撲滅軍第九機動室」の室長という重責を担っていました。

物語が大きく動き出すのは、地球撲滅軍と敵対する組織「絶対平和リーグ」の本拠地である『四国』が、突如として外部との連絡を一切絶ってしまうという異常事態が発生したことからです。四国全土の住民、そして現地に派遣された調査隊までもが消息不明となり、この不可解な現象は当初、「地球」からもたらされた新たな攻撃ではないかと疑われます。

この未曾有の危機に対し、空々空は単独で四国へ潜入し、事態の真相を調査するよう命じられます。彼が四国の香川県に降り立ったとき、目の当たりにしたのは、人影が全く見当たらない、まるでゲームの世界に入り込んでしまったかのような静寂と荒廃に包まれた島の姿でした。そこは、何者かの手によって維持されているかのような、不自然な閉鎖空間と化していたのです。

潜入調査を進める空々が出会ったのは、「地球」が生み出した怪物でも、単なる廃墟でもありませんでした。彼の前に現れたのは、なんと「魔法少女」を名乗る少女たちだったのです。彼女たちは、敵対組織である「絶対平和リーグ」に所属しており、封鎖された四国内で、それぞれが異なる目的や思惑を抱きながら、互いに勢力争いを繰り広げていることが明らかになります。

空々は、そこで元魔法少女で「パンプキン」というコードネームを持つ杵槻鋼矢(きねつき こうや)や、「ストローク」というコードネームでビーム砲を操る手袋鵬喜(てぶくろ ほうき)といった、個性豊かで強力な魔法を持つ少女たちと遭遇します。絶体絶命の状況の中で、空々は生き残るため、そしてこの異常事態の謎を解き明かすために、一時的に杵槻鋼矢と協力関係を結ぶことになります。

やがて空々たちは、この四国全体が、何者かによって仕組まれた壮大な「脱出ゲーム」の舞台となっていることを知ります。生き残るためには、この死のゲームのルールを見つけ出し、クリアしなければなりません。さらに、この事件の背後には、「究極魔法」と呼ばれる強大な力を巡る陰謀が隠されていることも示唆され、物語はより一層複雑な様相を呈していくのです。

小説「悲痛伝」の長文感想(ネタバレあり)

西尾維新先生の〈伝説シリーズ〉第二弾、『悲痛伝』。前作『悲鳴伝』でその特異な存在感を示した主人公・空々空が、今度は魔法少女たちが跋扈する謎に満ちた四国を舞台に、さらなる過酷な運命と対峙する物語です。この作品を読み終えた今、私の心には様々な感情や考察が渦巻いています。物語の核心に触れる部分も多々ありますので、その点をご留意いただいた上でお読みいただければ幸いです。

まず特筆すべきは、やはり主人公・空々空のキャラクター造形でしょう。感情を持たず、いかなる状況下でも冷静沈着に行動する彼の姿は、英雄譚の主人公としては異質でありながら、だからこそ強烈な魅力を放っています。彼にとって「悲しい」や「嬉しい」といった感情は理解の外にあり、周囲に合わせるためにそれらを「演技」しているに過ぎません。しかし、その感情の欠如こそが、彼を絶望的な状況下でも論理的な判断を下せる「英雄」たらしめているという逆説。この設定が、物語全体に独特の緊張感と深みを与えています。

『悲痛伝』では、そんな空々が「消息を絶った四国」という閉鎖空間に単身乗り込みます。そこで彼を待ち受けていたのは、「地球」の脅威ではなく、敵対組織「絶対平和リーグ」に所属する魔法少女たちでした。「英雄 対 魔法少女」という、前作とは異なる新たな対立軸が提示され、物語は序盤から一気に読者を引き込みます。四国が「無人のゲーム空間」と化しているという設定も秀逸で、何が起こるかわからない不気味さと、脱出ゲーム特有の緊迫感が常に漂っています。

そして、物語を彩るのは個性豊かな魔法少女たちです。元魔法少女で、空々と奇妙な協力関係を結ぶことになる杵槻鋼矢。彼女は、どこか達観したような雰囲気を持ち、空々とは異なるアプローチでこの異常事態に立ち向かおうとします。他にも、強力なビーム砲を操る手袋鵬喜、他者の魔法をコピーする能力を持つ早岐すみかなど、それぞれが固有の魔法と背景を持ち、物語に複雑な人間関係と予測不能な展開をもたらします。彼女たちの存在は、単なる敵役や協力者という枠を超え、この「脱出ゲーム」における重要なプレイヤーとして描かれています。

物語の大きな謎として提示されるのが、「究極魔法」の存在です。四国全住民の消失事件は、この強大な力を手に入れるための実験と関連しているのではないかと示唆されます。絶対平和リーグが渇望するこの力とは一体何なのか、そして誰がこの「脱出ゲーム」を仕組んだのか。これらの謎が、物語を読み進める上での大きな駆動力となります。西尾維新先生らしい、壮大で緻密な設定がここにも見て取れます。

『悲痛伝』の面白さは、単に奇抜な設定やキャラクターだけでなく、その中で繰り広げられる頭脳戦と心理戦にもあります。空々は、持ち前の論理的思考と、時に冷酷とさえ映るほどの生存への執着心で、次々と襲い来る危機を乗り越えようとします。魔法少女たちとの駆け引き、ルールの不明なゲームの攻略、そして信頼と裏切りが交錯する人間模様。これらが複雑に絡み合い、読者は一時も目が離せません。

特に印象的だったのは、空々と杵槻鋼矢の同盟関係です。感情を持たない空々と、どこか影のある杵槻。二人の間には、一般的な意味での友情や信頼とは異なる、互いの利害と生存戦略に基づいたドライな協力関係が築かれます。このいびつでありながらも強固な絆が、絶望的な状況下でどのように機能していくのか、非常に興味深いポイントでした。

また、地球撲滅軍内部の動きも見逃せません。空々の上司であり、倫理観の欠如した天才科学者・左右左危や、空々の部下であり発火能力を持つ氷上竝生といったキャラクターたちが、四国事件にどのように関わってくるのか。彼らの思惑が、物語にさらなる複雑さをもたらし、空々の置かれた状況をより多角的に描き出しています。組織内部の権力闘争や、それぞれの正義がぶつかり合う様は、西尾作品ならではの魅力と言えるでしょう。

物語のクライマックスに向けて、事態は二転三転し、それまでの事実が覆されるような衝撃的な展開が待ち受けています。まさに「まさかのラスト」という言葉がふさわしく、読者の予想はことごとく裏切られることでしょう。このどんでん返しこそが、西尾維新作品の真骨頂であり、『悲痛伝』においてもその切れ味は健在です。

そして、『悲痛伝』は単独で完結する物語ではなく、次作『悲惨伝』へと続く壮大な物語の一部であることが明確に示唆されています。四国の謎、究極魔法の正体、そして魔法少女たちの運命。多くの謎が残されたまま幕を閉じるため、読者は否応なく続きが気になってしまうことでしょう。この巧みな引きも、シリーズ作品としての完成度の高さを感じさせます。

空々空という特異な英雄が、魔法少女という新たな要素と出会い、未知のルールが支配する閉鎖空間で生き残りをかけて戦う。その過程で描かれるのは、人間の強さ、弱さ、そして世界の歪みです。感情がないはずの空々が、時折見せる人間らしい葛藤や、彼の行動が周囲に与える影響は、私たちに「英雄とは何か」「生きるとは何か」という普遍的なテーマを問いかけてくるようです。

物語の序盤、四国が「消息を絶った」という報せから始まる緊迫感。空々が香川に降り立ち、誰もいない街を探索するシーンの不気味さ。そして、次々と現れる魔法少女たちとのスリリングな遭遇。これらの描写は非常に巧みで、読者を一瞬にして『悲痛伝』の世界へと引きずり込みます。

魔法少女たちの能力も多種多様で、それぞれが戦闘において独自の役割を果たします。「自然体」から「ビーム砲」へと能力が変化(あるいは覚醒)する杵槻鋼矢、「写し取り」というトリッキーな能力を持つ早岐すみか、そしてチームリーダー格の秘々木まばらが持つ「丁度」という謎めいた魔法など、彼女たちの戦いぶりは見応えがあります。これらの能力が、脱出ゲームの中でどのように活かされ、あるいは裏目に出るのか、その駆け引きも本作の魅力の一つです。

『悲痛伝』は、単なるエンターテイメント作品としてだけでなく、現代社会が抱える問題や人間の本質をえぐるような深みも持っています。絶対平和リーグという組織の存在意義、地球撲滅軍の正義、そして「地球」という絶対的な脅威。これらの要素が絡み合い、物語に重層的なテーマ性をもたらしています。

この物語を読み解く上で、空々空の「感情の欠如」という特性は非常に重要な鍵となります。彼が下す決断は常に合理的であり、情に流されることがありません。しかし、それが時に非情とも取れる結果を招くこともあります。彼のような存在が「英雄」として必要とされる世界の歪み、そしてその中で彼がどのように「英雄」としての役割を果たしていくのか。この問いかけが、シリーズ全体を貫く大きなテーマとなっているように感じます。

最後に、『悲痛伝』は、西尾維新先生のファンはもちろんのこと、先の読めないスリリングな物語を求めるすべての人におすすめしたい作品です。緻密に練られた設定、魅力的なキャラクター、そして衝撃的な展開。一度読み始めれば、あなたもきっとこの物語の虜になることでしょう。そして、空々空の次なる戦いに、胸を躍らせずにはいられなくなるはずです。

まとめ

小説『悲痛伝』は、西尾維新先生が描く〈伝説シリーズ〉の第二幕として、前作を超えるスケールと謎で私たちを圧倒しました。感情を持たない少年英雄・空々空が、魔法少女たちが支配する閉鎖空間「四国」で繰り広げる「脱出ゲーム」は、息もつかせぬ展開の連続でした。

物語の核心に迫る「究極魔法」の謎、個性豊かな魔法少女たちとのスリリングな駆け引き、そして地球撲滅軍内部の複雑な人間関係。これらの要素が巧みに絡み合い、読者を『悲痛伝』の世界へと深く引き込みます。特に、空々空の特異なキャラクター性と、彼が下す論理的かつ時に非情な決断は、物語に強い印象を残しました。

『悲痛伝』の結末は、多くの謎を残したまま次作へと続いていきます。四国の真相は? 究極魔法とは一体何なのか? そして、空々空と魔法少女たちの運命は? これらの疑問が、読者の心に強く残り、シリーズの続きを渇望させることでしょう。

まだ『悲痛伝』を手に取っていない方はもちろん、既に読まれた方も、この記事をきっかけに改めてその魅力を再発見していただけたなら幸いです。西尾維新先生が仕掛ける壮大な英雄譚の行方を、ぜひ一緒に見届けましょう。

青色サヴァンと戯言遣い-722x1024.jpg)

.jpg)

曳かれ者の小唄-721x1024.jpg)

赤き征裁vs橙なる種-728x1024.jpg)

兎吊木垓輔の戯言殺し-724x1024.jpg)

.jpg)

十三階段.jpg)