小説「常設展示室」のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「常設展示室」のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

原田マハさんは、アートに関する深い知識と情熱を作品に込め、読者を魅了し続けている作家です。キュレーターとしての豊かな経験が、彼女の物語に唯一無二の深みを与えています。「常設展示室」は、人生の岐路に立つ人々が、一枚の絵画との出会いを通じて運命を大きく変えていく珠玉の短編集。それぞれの物語が、私たち自身の内面を映し出す鏡のようです。

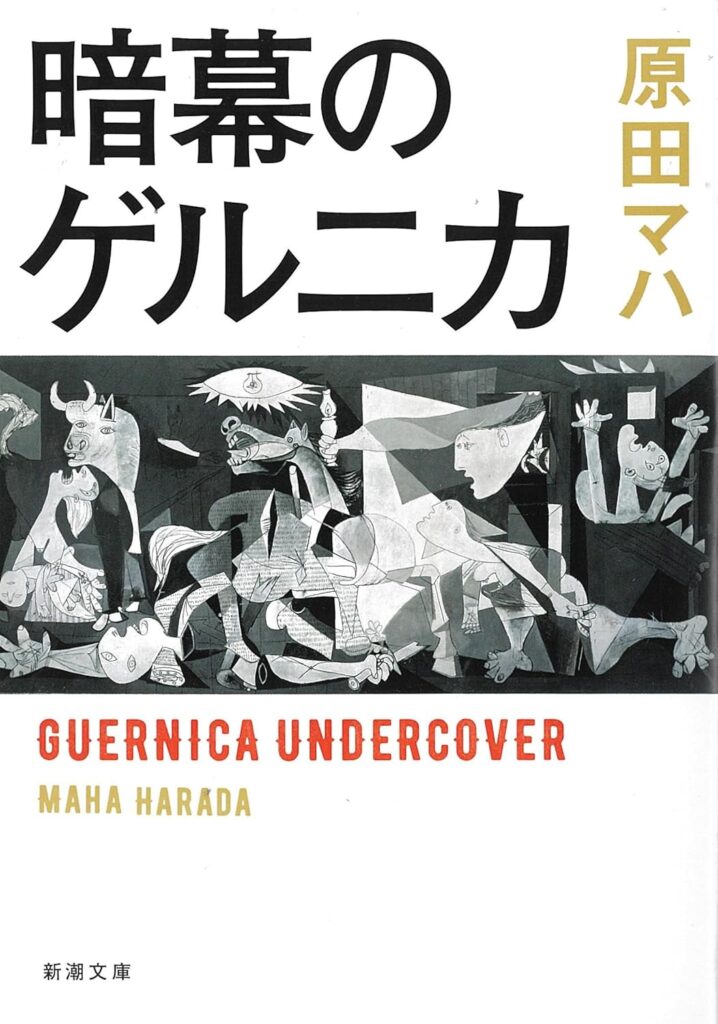

この作品に登場するのは、ピカソ、フェルメール、ラファエロ、ゴッホ、マティス、そして東山魁夷といった、名だたる画家たちの作品です。これらの絵画は、ただの背景ではありません。主人公たちの心に深く作用し、彼らを新たな人生へと導く、まさに触媒として機能します。それぞれの短編は独立していますが、原田マハさんの手によって見事に紡がれ、読者に深い感動と気づきをもたらします。

「常設展示室」というタイトルが示唆するように、美術館の常設展示のように、人生には普遍的な真理や感情が常に存在し、私たちはいつでもそれらと向き合うことができます。この物語は、困難に直面した時、立ち止まり、内省し、そしてアートを通じて新たな一歩を踏み出すことの重要性を私たちに教えてくれます。

小説「常設展示室」のあらすじ

「常設展示室」は、人生の転機に立つ様々な女性たちが、一枚の絵画との出会いをきっかけに新たな道を見出す物語を紡ぐ、六つの短編からなる連作集です。それぞれの物語は、異なる主人公と舞台設定を持ちながらも、アートがもたらす普遍的な癒しと変革の力を描いています。

第一章「群青 The Color of Life」では、ニューヨークのメトロポリタン美術館で働く美青が主人公です。進行性の緑内障という宣告を受け、絶望に陥る美青でしたが、弱視の少女パメラとの出会い、そしてピカソの「盲人の食事」との対話を通して、「ディスアビリティ(障害)」ではなく「アビリティ(可能性)」という新たな視点を得ます。彼女は美術館を退職し、手術を経て、アートに新たな形で関わる未来へと歩み出します。

第二章「デルフトの眺望 A View of Delft」の主人公は、多忙なキャリアウーマンのなづきです。認知症を患う父の介護を弟に任せきりにしていた彼女は、父の転倒をきっかけに帰国します。介護病棟で尊厳を失いつつある父の姿を目の当たりにし、フェルメールの「デルフトの眺望」との出会いを経て、家族との絆、そして「家」という概念を再構築していきます。

第三章「マドンナ Madonna」では、仕事に没頭するギャラリー勤務の橘あおいが、一人暮らしの母との関係に葛藤を抱えています。母の怪我を機に訪れた美術館で、ラファエロの「大公の聖母」に出会います。この絵画は、あおいにとっての「マドンナ」となり、母への思いを深め、自身の内なる「母性」や「思いやり」を呼び覚ますきっかけとなります。

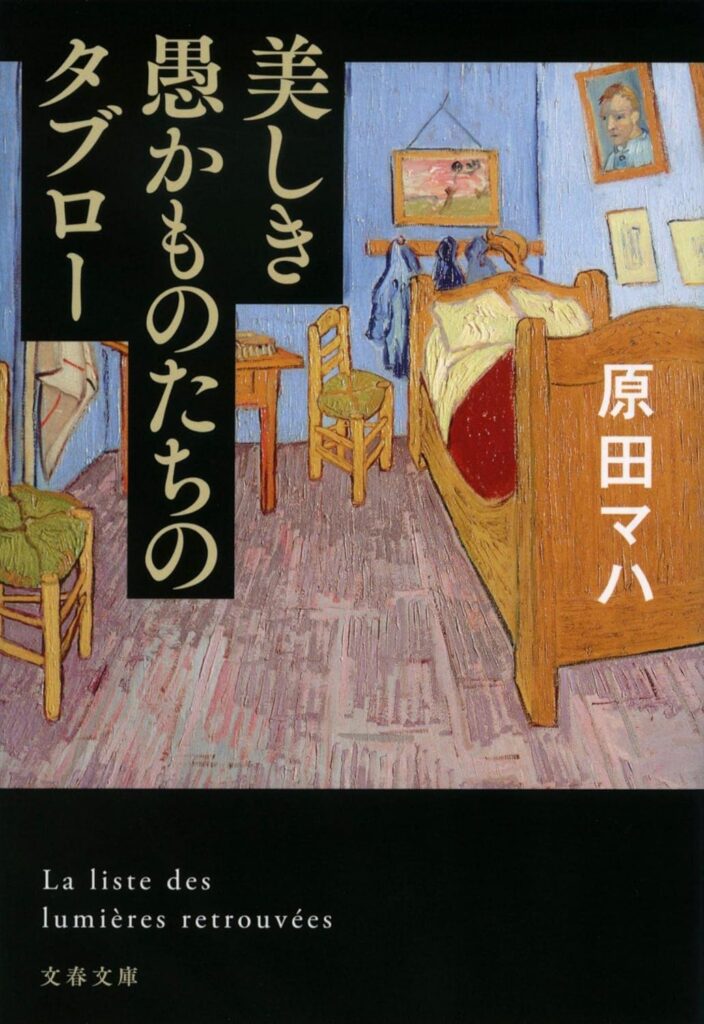

第四章「薔薇色の人生 La vie en rose」は、平凡な日常を送る柏原多恵子の物語です。パスポート窓口で出会った男性、御手洗に心惹かれ、非日常的な体験をしますが、彼の裏切りに深く傷つきます。しかし、国立西洋美術館でゴッホの「ばら」と出会い、他者に依存しない自己肯定の価値、そして内面的な幸福の重要性に気づかされます。

第五章「豪奢 Luxe」の主人公は、IT起業家の愛人として物質的な豊かさに囲まれながらも虚無感を抱える下倉紗季です。谷地からの裏切りを経験し、パリのポンピドー・センターでマティスの「豪奢」と出会います。この絵画は、紗季に物質的な豪奢を超えた精神的な自由と自己確立の重要性を教え、彼女は自身の力で生きる道を選びます。

第六章「道 La Strada」では、美術評論家の貴田翠が、ある作品との出会いから自身の幼少期の記憶、特に家族との関係と向き合います。東山魁夷の「道」を想起させる鈴木明人の作品は、翠にとって過去の清算と未来への前進を促す「道しるべ」となります。これらの物語を通して、アートは単なる鑑賞対象ではなく、人生の困難を乗り越え、新たな一歩を踏み出すための強力な「触媒」となることが示唆されます。

小説「常設展示室」の長文感想(ネタバレあり)

原田マハさんの「常設展示室」を読み終えて、まず感じたのは、アートが持つ計り知れない力でした。この作品は、単に美しい絵画の物語を語るのではなく、絵画が人の心に深く作用し、人生の軌跡を大きく変える瞬間を鮮やかに描いています。まるで、美術館の静かな空間に身を置き、一枚一枚の絵画と対話するような、そんな読書体験でした。それぞれの短編が、私たち自身の内なる「常設展示室」を覗き込み、普遍的な感情や真理と向き合うきっかけを与えてくれるようです。

第一章の「群青 The Color of Life」は、特に心に響きました。主人公の美青が、進行性の緑内障という絶望的な診断を受けながらも、弱視の少女パメラとピカソの「盲人の食事」との出会いを通じて、希望を見出していく過程は、胸を締め付けられるようでした。ピカソの「青の時代」の作品は、一般的に貧困や悲しみを象徴すると言われています。しかし、美青はパメラの視点を通して、その絵画の奥に「かすかな光を求めて生きようとする、人間の力(アビリティ)なのだ」というメッセージを読み解きます。この解釈の転換が、彼女の人生を救い、新たな一歩を踏み出す勇気を与えてくれます。病を「ディスアビリティ(障害)」として捉えるのではなく、「アビリティ(可能性)」として受け入れる彼女の姿は、読者に深い感動と、困難に立ち向かうための示唆を与えてくれます。アートが、単なる鑑賞対象ではなく、個人の内面的な苦悩や経験と結びつくことで、絶望から希望への視点転換を促す強力な触媒となり得ることを、この物語は鮮やかに示しています。

続く「デルフトの眺望 A View of Delft」では、家族の絆と尊厳という重いテーマが描かれています。主人公のなづきは、多忙なキャリアウーマンとして、高齢で認知症を患う父の介護を弟に任せきりにしていました。しかし、父の転倒を機に、彼女は否応なく家族と向き合うことになります。介護病棟で見た、かつての父とはかけ離れた姿に衝撃を受け、なづきは父の人間としての尊厳を守るために行動することを決意します。この物語の核となるのは、フェルメールの「デルフトの眺望」です。この絵画が、なづきにとっての「窓」となり、「家」や「家族」との向き合い方を再認識させるというのは、非常に示唆に富んだ表現だと感じました。絵画の静謐でありながらも豊かな風景は、彼女の内省を促し、家族への責任感を深く自覚させます。物理的な距離や心の隔たりがあった「家」が、絵画の「窓」を通して、家族との精神的な繋がりというより本質的な「家」の概念へと再構築される過程が、感動的に描かれています。これは、現代社会における家族関係の希薄化や高齢者介護といった普遍的な社会問題に対し、アートが内省と行動変容のきっかけを与えるという、原田マハ作品の社会的な意義を深く示しているように感じます。

「マドンナ Madonna」は、母と娘の関係、そして普遍的な母性について深く考えさせられる作品です。仕事に情熱を注ぐあおいが、一人暮らしの母からの頻繁な電話に辟易しながらも、心のどこかで葛藤を抱えている描写は、現代に生きる多くの女性が共感するのではないでしょうか。母の怪我を機に訪れた美術館で、ラファエロの「大公の聖母」に出会うことで、あおいの中に変化が生まれます。完璧な母性の象徴である聖母像と、現代社会で孤独を抱える老いた母、そして仕事と介護の板挟みで葛藤する娘という現実の母娘関係が、鮮やかに対照的に描かれています。母が「さびしいとき」にハーモニカを吹くという言葉は、あおいの胸に深く響き、母の孤独を理解し、自身の行動を反省するきっかけとなります。聖母像の普遍的な慈愛が、あおい自身の内なる「母性」や「思いやり」を呼び覚まし、母との絆を再確認させる触媒となっている点に、アートの力を感じました。この物語は、アートが、時代や文化を超えて普遍的なテーマを問いかけ、現代人の心に響き、人間関係の再構築を促す力を持つことを示しています。

「薔薇色の人生 La vie en rose」は、他者に依存しない自己肯定の重要性を教えてくれる物語でした。主人公の多恵子の日常は、一見すると「味気なく凪いだもの」として描かれています。彼女が、出会った御手洗という男性に「薔薇色の人生」という夢を託し、外部に幸福を求めてしまう気持ちは、よく理解できます。しかし、その期待が裏切られ、傷ついた多恵子が国立西洋美術館でゴッホの「ばら」に出会うことで、物語は大きく動き出します。ゴッホの「ばら」が持つ「温かさの中にどこか寂しさを帯びた雰囲気」は、多恵子の期待と現実のギャップ、そしてその寂しさをも含めて日常を受け入れる心情と深く共鳴します。この絵画が、多恵子に「味気のない、凪いだ日常。それでいいのだ」という深い気づきを与え、他者に依存しない自己肯定の価値、そして内面的な幸福の重要性を教えてくれるのです。幸福が外部の刺激や他者との関係性によってのみもたらされるものではなく、自分自身の内面や、一見平凡に見える日常の中にこそ見出せるという、現代社会における幸福論への示唆を含んでいると感じました。エディット・ピアフのシャンソン「La vie en rose」の歌詞が、多恵子の心情と重なることで、彼女が他者に依存せず、自分自身の力で「薔薇色の人生」を歩み始めることを暗示している結末は、希望に満ちていました。

「豪奢 Luxe」は、物質的な豊かさのその先にある、真の豊かさとは何かを問いかける物語です。主人公の紗季は、IT起業家の愛人として華やかな生活を送っていましたが、金品で着飾る豪奢な暮らしの中に深い虚無感を抱いていました。谷地に二度も見放されるという屈辱的な経験は、彼女の人生を大きく揺るがします。しかし、パリのポンピドー・センターでアンリ・マティスの「豪奢」に出会うことで、紗季の価値観は根本から転換します。彼女がこれまでの人生で追求していた「豪奢」は、谷地から与えられる金品や地位といった外的な価値に過ぎませんでした。しかし、マティスの絵画が示す「豪奢」は、物質的なものを「脱ぎ捨てる」ことによって得られる内面的な自由、自己の確立、そして精神的な豊かさでした。谷地から与えられたミンクのコートをクロークに置き去りにする行為は、まさに自己解放の象徴であり、読者にも清々しい印象を与えます。この物語は、現代社会における過度な物質主義への警鐘を鳴らし、真の豊かさや幸福が、外的な所有物ではなく、自己の内面的な充足や自己実現にあるという、普遍的なメッセージを力強く提示していると感じました。

そして、「道 La Strada」は、過去を越え、未来へ続く一本の道を描く、心に深く残る作品でした。美術評論家として活躍する貴田翠が、ある作品との出会いから自身の幼少期の記憶、特に家族との関係と向き合う過程は、非常に繊細に描かれています。東山魁夷の代表作「道」を想起させる鈴木明人の作品は、翠にとって過去の記憶を呼び覚ます「引き金」となり、同時に未来への「道しるべ」となる二重の役割を担っています。「道」というモチーフが、物理的な道、過去の記憶への道、そして人生の旅路という多義的な意味を象徴しているのが印象的でした。翠が、過去の喪失や未解決の感情と向き合いながらも、最終的には「リヤウィンドウ」(過去を振り返る視点)ではなく、「バックミラー」(過去を認識しつつ未来へ進む視点)で未来の道を見つめることで、過去の清算と未来への前進を果たす姿は、胸を打たれました。人生は一本の道であり、過去の経験が現在の自分を形成するが、その道は常に未来へと続いているという、普遍的な人生観を提示していると感じました。特に最後のシーンで、翠がバックミラー越しに笑顔で手を振る二人を見る描写は、彼女が過去を乗り越え、希望に満ちた未来へと進んでいくことを示唆しており、読者に深い感動と余韻を残します。

「常設展示室」に収められたどの物語も、人生の困難や葛藤を抱えた人々が、アートとの出会いをきっかけに、自身の内面と向き合い、新たな価値観を見出し、そして力強く生きていく姿を描いています。原田マハさんの描くアートは、単なる美しい絵画ではありません。それは、人間の心を揺さぶり、気づきを与え、そして未来を切り開くための、強力な「触媒」なのです。彼女の作品は、読者に対し、人生の困難に直面した際に立ち止まり、内省し、そしてアートという普遍的な媒体を通して、前向きに生きるためのヒントと勇気を与えてくれます。この作品は、私たち自身の人生が、まるで美術館の「常設展示室」のように、常に変化し、新たな発見があることを教えてくれる、そんな一冊でした。

まとめ

原田マハさんの「常設展示室」は、アートが人生にもたらす深遠な影響を、六つの心温まる物語で描いた珠玉の短編集です。それぞれの物語の主人公は、人生の様々な局面で困難に直面していますが、一枚の絵画との運命的な出会いを通じて、内なる声に耳を傾け、新たな視点と希望を見出していきます。この作品は、アートが単なる鑑賞対象ではなく、私たちの心を揺さぶり、自己認識を促し、そして困難を乗り越える力を与える「触媒」としての役割を鮮やかに示しています。

「常設展示室」というタイトルは、一時的な特別展とは異なり、美術館に常に展示され、普遍的な価値を持つアートのように、人生における普遍的な真理や感情が常に私たちの内面や周囲に存在し、それらにいつでも向き合うことができるというメッセージを象徴しています。読者はこの作品を通して、自分自身の人生が、まるで美術館の「常設展示室」のように、常に変化し、新たな発見があることを再認識させられるでしょう。

ピカソの「盲人の食事」が示す「アビリティ」、フェルメールの「デルフトの眺望」が再構築する家族の絆、ラファエロの「大公の聖母」が呼び覚ます母性、ゴッホの「ばら」が教える自己肯定、マティスの「豪奢」が示す真の豊かさ、そして東山魁夷の「道」が導く未来への一歩。これらの絵画は、物語の登場人物たちだけでなく、読者自身の心にも深く響き、日々の生活に新たな光を当ててくれます。

本書は、読者に対し、人生の困難に直面した際に立ち止まり、内省し、そしてアートという普遍的な媒体を通して、前向きに生きるためのヒントと勇気を与えてくれるでしょう。まるで美術館への招待状のように、実際に絵画と対峙することで、物語の追体験や新たな発見を促す、そんな力強いメッセージが込められた一冊です。

-710x1024.jpg)