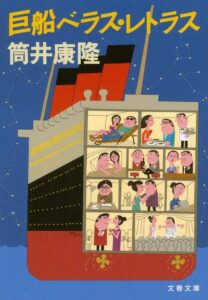

小説「巨船ベラス・レトラス」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「巨船ベラス・レトラス」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

筒井康隆氏が放ったこの作品は、一言でいえば文学界そのものを巨大な船に乗せてしまったような、壮大でめくるめく物語です。かつて『大いなる助走』で文壇を鮮やかに描き出した氏が、四半世紀の時を経て、現代の文学が置かれた状況を、より複雑で入り組んだ形で描き出しています。

物語は、虚構と現実の境界線を意図的に曖昧にしていきます。読み進めるうちに、私たちは幾重にも重なったフィクションの海へと漕ぎ出し、どこまでが作中人物の世界で、どこからが私たちの現実と地続きなのか、その感覚が揺さぶられる体験をすることになります。これは単なるお話ではなく、私たち読者自身を巻き込む文学の実験と言えるでしょう。

この記事では、まず物語の骨子を追いかけ、その後で、ネタバレを交えながら、この「巨船」が内包する様々な仕掛けや、現代社会への鋭い眼差しについて、じっくりと考えていきたいと思います。この奇妙で刺激的な航海に、しばしお付き合いいただければ幸いです。

小説「巨船ベラス・レトラス」のあらすじ

物語の幕開けは、IT企業の社長として財を成した狭山銀次という人物が、破格の原稿料を掲げて純文学の文芸誌『ベラス・レトラス』を創刊するところから始まります。その名はスペイン語で「純文学」を意味しますが、その内実にはどこか乾いた空気が流れているのでした。

高額な報酬に惹かれ、誌の周りには錣山兼光(しころやまかねみつ)や伊川谷幻麝(いがわだにげんじゃ)といった、一癖も二癖もある実験的な作風の作家たちが集まってきます。彼らは前衛的な作品を寄稿しつつも、心のどこかで「これは金のための実験だ」と割り切っているような、複雑な心情を抱えていました。文学談義を交わしながらも、互いの間には見えない緊張感が漂います。

そんな奇妙な均衡が保たれていた文学の現場は、ある日、一人の同人作家が引き起こした爆弾テロ事件によって唐突に破られます。『ベラス・レトラス』の作家たちへの嫉妬と憎悪が引き起こしたこの暴力は、彼らが立っていた「現実」という地面を根底から揺るがすのでした。

事件を境に、作家たちの周囲で不可解な現象が起こり始めます。やがて彼らは、自分たちが文芸誌と同じ名前を持つ巨大な船「巨船ベラス・レトラス」に乗船しているという、信じがたい事実に直面します。この船はいったいどこへ向かうのか。そして、この船の正体とは何なのでしょうか。物語はここから、予測不能な大海原へと乗り出していくのです。

小説「巨船ベラス・レトラス」の長文感想(ネタバレあり)

筒井康隆氏の『巨船ベラス・レトラス』を読み終えた今、私はまるで長大な航海から戻ってきたかのような、一種の疲労感と高揚感に包まれています。この物語は、単にページをめくるという行為に留まらず、読者を文学という名の巨大な構造物、まさに「巨船」そのものへと引きずり込み、その内部を巡らせる体験を強いるからです。

本作は、現代文学界が抱える病巣や矛盾を、容赦なく解剖していく作品です。しかし、それは単なる風刺に終わりません。物語自体が入れ子構造、すなわちメタフィクションの形式をとることで、フィクションとは何か、作者とは何か、そして現実とは何かという、根源的な問いを私たちに突きつけてきます。

かつて『大いなる助走』で文学賞の裏側を描いた氏ですが、本作ではその射程をさらに広げ、出版社、メディア、インターネット、そして作家自身の内面や私生活といった、文学を取り巻くあらゆる要素を巻き込んだ、巨大な生態系そのものを描き出そうとしています。その試みは、成功していると言えるでしょう。

物語の始まりは、IT長者である狭山銀次が立ち上げた文芸誌『ベラス・レトラス』です。ここに集うのは、錣山兼光をはじめとする前衛的な作家たち。彼らがこの雑誌に惹かれた最大の理由は、破格の原稿料でした。この設定自体が、芸術と商業主義の切っても切れない関係を物語っています。

作家たちは、高額な報酬と引き換えに「実験のための実験」のような作品を書いていきます。彼ら自身、自分たちの書くものに対して、どこか冷めた、客観的な視線を向けているのが印象的です。純粋な創作意欲よりも、経済的なインセンティブが先行する。この描写は、現代の創作活動が置かれた、ある種の不自由さや割り切りをリアルに映し出していると感じます。

この序盤の展開は、これから始まる大混乱への静かな助走期間のようです。作家同士の会話には、現代文学への不満や、批評家への不信感が滲み出ています。一見、華やかに見える文学の世界の裏側で渦巻く、複雑な人間模様と業界への諦念が、巧みに描き出されていました。

この奇妙な安定を打ち破るのが、同人作家による爆弾テロという衝撃的な事件です。このテロは、物語における最初の、そして最大の転換点となります。認められた者と認められない者、その間に横たわる嫉妬と憎悪が、暴力という最も直接的な形で噴出するのです。

この事件は、それまで「現実」として描かれてきた文壇の日常を粉々に破壊します。そして、この破壊行為こそが、物語を全く新しい次元、つまり「巨船ベラス・レトラス」というメタフィクショナルな空間へと移行させるための、いわば起爆装置の役割を果たしているのです。現実が崩壊したからこそ、虚構の船が立ち現れる。この飛躍には、ある種の必然性さえ感じられます。

事件の後、作家たちは自分たちが巨大な船に乗っていることに気づきます。この「巨船ベラス・レトラス」こそ、本作の核心をなす舞台装置です。この船は、文学界そのものの象徴。閉鎖された空間であり、様々な人間が乗り合わせ、どこへ向かうとも知れない航海を続ける、巨大な共同体なのです。

さらに驚くべきことに、この船には作家たちだけでなく、彼らが自らの小説の中で生み出した登場人物たちまでもが同乗しています。創造主と被造物が同じ空間を共有するというこの設定は、フィクションの階層を大胆に破壊し、物語を極めて複雑なものにしています。作家たちは、自らの想像力の産物と、物理的に対峙せざるを得なくなるのです。

この船の出現によって、物語は完全に新しいルールで動き始めます。作家たちは、もはや安全な場所から世界を記述する存在ではありません。彼ら自身が、自らの創造した不条理な世界に取り込まれ、その中で右往左往する当事者となるのです。これは、創作という行為が持つ責任や影響力から、作家は決して逃れられないという厳しい事実を突きつけているようにも思えました。

船の航海中、様々な象徴的な島や存在が彼らの前に現れます。批評家たちが住むという「空中楼閣」は、高所から作品を断罪するだけで、現場の実態から乖離した批評のあり方を痛烈に揶揄しています。船を監視するように追ってくるという描写には、批評という行為が持つ権力性への皮肉が込められています。

また、「テレビ島」や「インターネット島」の出現は、現代において文学が無視できない巨大なメディアの影響力を示しています。特に「インターネット島」は、匿名での誹謗中傷や、かつて氏自身が体験した「言葉狩り」の問題と直結する、極めて今日的なテーマです。文学という船が、これらのメディアという荒波にもまれながら進んでいかざるを得ない現実が、ここに描き出されています。

船内では、作家同士の尽きない論争が繰り広げられます。「優れた文学とは何か」「売れることと芸術性は両立するのか」「差別表現とどう向き合うか」。これらの議論は、現実の文学界で今まさに交わされているものであり、生々しい切実さをもって響きます。登場人物たちの口を通して語られる絶望や憤りは、作者自身の声のようにも聞こえてくるのでした。

そして物語は、その頂点において、最も禁じ手とも言える領域に踏み込みます。作者である「筒井康隆」自身が、物語の中に登場人物として現れるのです。これは、第四の壁を破るというレベルを遥かに超えた、究極の自己言及です。虚構と現実の境界線は、この瞬間、完全に取り払われます。

作中に現れた「筒井康隆」は、現実の作者が体験した著作権を巡る裁判沙汰について、実名を挙げることも厭わない勢いで詳細に語り始めます。これは、小説という虚構の器を用いて、現実世界で進行中の争いに対して直接介入し、自らの主張を表明するという、前代未聞の試みです。

この展開は、単なる遊び心や実験精神だけでは説明がつきません。そこには、自らの作品と人生を賭けて、不正や不条理に対して抵抗しようとする、表現者としての強い意志と覚悟が感じられます。フィクションの力を借りて現実を告発するというこの行為は、読む者に強烈な衝撃と、ある種の戦慄をもたらしました。

物語の結末は、明確な形で提示されることはありません。「巨船ベラス・レトラス」がどこかの港にたどり着くことも、すべてが解決することもなく、物語は混沌とした航海の途中で幕を下ろします。しかし、この結論の不在こそが、本作の最も誠実なあり方なのかもしれません。

文学を取り巻く状況、社会のあり方、創作を巡る問い。これらはすべて、今もなお答えの出ない、現在進行形の問題です。だからこそ、物語は安易な結末を迎えることを拒否し、この混沌とした航海そのものを、読者の心に深く刻みつけるのです。私たちは、読み終えた後も、この巨大な船に乗り続けているような感覚に陥ります。そして、文学とは、物語とは何かを、改めて考えさせられるのです。

まとめ

この記事では、筒井康隆氏の小説『巨船ベラス・レトラス』の詳しい物語の筋道と、ネタバレを含む深い視点からの解釈をお届けしました。この作品が、単なる文壇風刺小説に留まらない、複雑で多層的な構造を持っていることを感じていただけたでしょうか。

物語は、高額な原稿料で作家を集める文芸誌の設立から始まり、テロ事件をきっかけに、登場人物たちが「巨船」という名の巨大な虚構空間に取り込まれていくという、予測不能な展開を見せます。その航海の途上では、現代社会や文学界が抱える様々な問題が、鋭い視点で描き出されていきました。

特に、作者自身が物語に介入し、現実の出来事を語り始める終盤の展開は、フィクションと現実の境界を揺るがす強烈な体験を読者にもたらします。明確な結末が示されないこともまた、この物語が投げかける問いが、今なお私たちの目の前にある現実そのものであることを示唆しているのです。

『巨船ベラス・レトラス』は、読む者に安易なカタルシスを与える作品ではないかもしれません。しかし、文学という営みの奥深さ、そしてその可能性と格闘した、類い稀なる一作であることは間違いありません。この航海の記録が、皆様の読書体験の一助となれば幸いです。