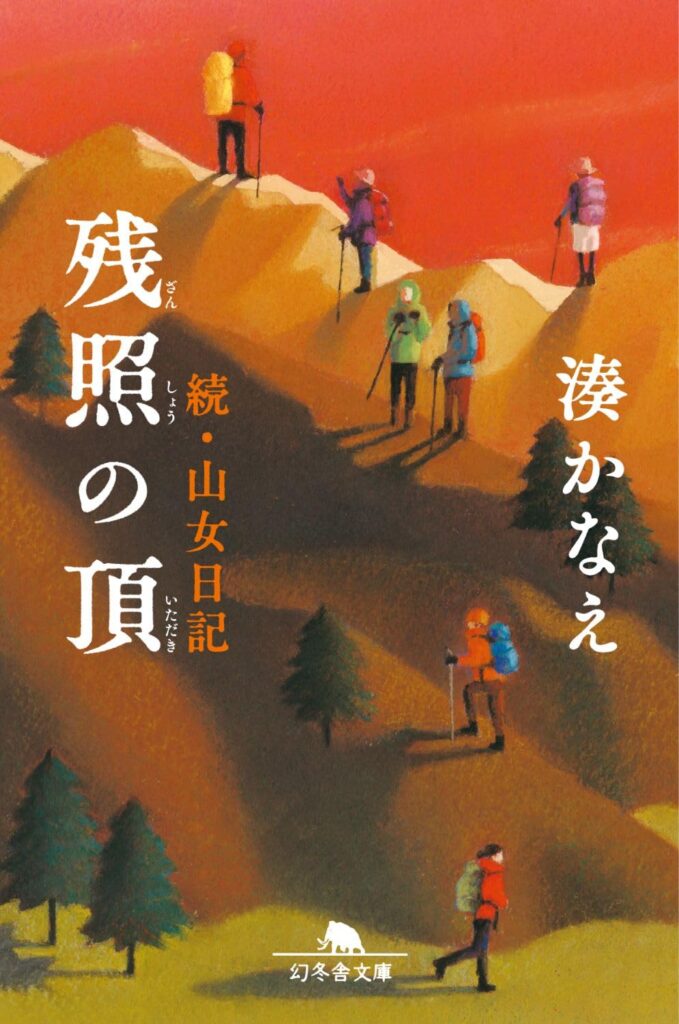

小説「山女日記」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。湊かなえさんといえば、人間の心の奥底にある暗い感情や、複雑な人間関係を描く作品が多い印象ですが、この「山女日記」は、少し趣が異なります。もちろん、登場人物たちはそれぞれに悩みや葛藤を抱えているのですが、物語全体を包む空気は、どこか爽やかで、読み終えた後には前向きな気持ちになれる、そんな作品なんです。

小説「山女日記」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。湊かなえさんといえば、人間の心の奥底にある暗い感情や、複雑な人間関係を描く作品が多い印象ですが、この「山女日記」は、少し趣が異なります。もちろん、登場人物たちはそれぞれに悩みや葛藤を抱えているのですが、物語全体を包む空気は、どこか爽やかで、読み終えた後には前向きな気持ちになれる、そんな作品なんです。

物語の舞台となるのは、国内外の美しい山々。妙高山、火打山、槍ヶ岳、利尻山、白馬岳、金時山、そしてニュージーランドのトンガリロ。それぞれの山を舞台に、様々な事情を抱えた女性たちが登場します。彼女たちは、結婚、仕事、恋愛、家族関係など、人生の岐路に立ち、誰にも言えない思いを胸に秘めながら、一歩一歩、山頂を目指します。

この記事では、そんな「山女日記」の各編の物語の概要と結末に触れつつ、私が感じたこと、考えたことをたっぷりと書いていきたいと思います。山登りの描写もリアルで、まるで一緒に登っているかのような臨場感も味わえますよ。これから読もうと思っている方、すでに読まれた方も、ぜひお付き合いください。

小説「山女日記」のあらすじ

「山女日記」は、様々な年代、異なる背景を持つ女性たちが、それぞれの思いを抱えて山に登る姿を描いた連作短編集です。各話の主人公は異なりますが、物語は緩やかにつながっており、登場人物たちが作中のウェブサイト「山女日記」を通じて交流したり、他の話に登場したりします。

最初の物語の主人公は、三十歳を目前にした会社員の江藤律子。結婚を考えている恋人・野村堅太郎との間に生じた同居問題や価値観の違いに悩みながら、同僚の梅本舞子、芝田由美と共に妙高山・火打山へ登る計画を立てます。しかし舞子が体調を崩し、結局、あまり気が合わない由美と二人で登ることに。ルーズで上司と不倫関係にある由美への軽蔑と、自身の結婚への迷いを抱えつつ、登山を通して自分の心と向き合っていきます。険しい道のりの中、互いの本音をぶつけ合い、山頂でそれぞれの思いを叫ぶことで、少しだけ心が軽くなります。

続く「火打山」では、バブル時代の価値観を引きずる派遣社員の西山美津子が登場します。婚活パーティーで出会った神崎秀則に誘われ、登山経験者であることを隠して火打山へ。見栄や過去の自分にとらわれていた美津子ですが、神崎が自分の素朴な一面に気づいてくれていることを知り、本当の自分をさらけ出します。神崎もまた、美津子に合わせて無理をしていたことを告白。互いに正直になることで二人の関係は深まり、律子たちが頂上で叫ぶ姿を見て、美津子も過去を脱ぎ捨てる決意を固めます。

三番目の「槍ヶ岳」では、律子たちの先輩である牧野しのぶが主人公。経験豊富な登山者ですが、集団行動が苦手で、過去のトラウマから一人で槍ヶ岳に三度目の挑戦をします。しかし、道中で出会った本郷、木村という登山者たちと行動を共にすることに。初心者の木村にペースを乱され苛立ちますが、本郷との会話や彼らを導く中で、父親から教わったことや他者と関わることの意味、自身の未熟さに気づきます。最終的には一人で山頂を目指しますが、それは他者との関わりを経て得た、新たな決意によるものでした。

四番目の「利尻山」は、田舎で翻訳家として暮らす宮川希美が主人公。医者の夫と裕福な暮らしを送る姉・天野美幸との間に劣等感を抱いています。美幸に誘われ利尻山へ登ることに。姉が自分に説教するために誘ったのだと勘繰る希美ですが、実は美幸自身が夫から離婚を切り出され、その悩みを抱えていたことを知ります。山という非日常空間で姉の意外な弱さに触れ、二人の関係性は変化していきます。五番目の「白馬岳」では、その姉・美幸が主人公。娘・七花と希美と共に白馬岳へ。離婚問題を抱えながらも、登山を通して娘のたくましい成長を目の当たりにし、自身の弱さを受け入れ、未来への一歩を踏み出す決意を固めます。家族の絆の温かさを感じさせる物語です。

六番目の「金時山」の主人公は、律子たちの同僚・梅本舞子。妙高山登山に参加できず疎外感を覚え、日本一の富士山に登りたいと思っています。恋人の小野大輔に誘われ、練習として金時山へ。標高の低さに内心がっかりしますが、山頂で見た美しい富士山の姿と、大輔が語る過去の挫折と再生の話に心を動かされます。数字や結果にとらわれていた舞子は、自分らしい生き方を見つけようと考え始めます。最後の「トンガリロ」では、希美の友人で帽子作家の立花柚月が主人公。十五年前の恋人・吉田との思い出の地、ニュージーランドのトンガリロへ。ツアーにはこれまでの物語の登場人物たちが集い、彼らとの交流や、自分の作った帽子が誰かの喜びになっていることを実感し、過去と向き合い、自分の仕事への誇りを取り戻します。エピローグ「カラフェスに行こう」では、希美が山フェスで新たな山の仲間と出会い、物語は未来への希望と共に締めくくられます。

小説「山女日記」の長文感想(ネタバレあり)

湊かなえさんの「山女日記」、読み終えた後の爽快感と、じんわりと心に残る温かさが忘れられません。これまで湊さんの作品に触れてきた読者の方なら、少し意外に感じるかもしれませんね。人間の心の闇や、後味の悪い結末を描くことが多い湊さんですが、この作品は、登場人物たちが抱える悩みや葛藤を描きながらも、最終的には希望の光を見出し、前へ進んでいく姿が描かれています。まるで、険しい山道を登りきった先に見える、どこまでも広がる青空のような読後感でした。

この物語は、7つの山を舞台にした連作短編集という形式をとっています。妙高山・火打山から始まり、槍ヶ岳、利尻山、白馬岳、金時山、そしてニュージーランドのトンガリロへ。それぞれの物語で主人公となる女性たちは、年齢も、職業も、抱えている悩みも様々です。結婚に踏み切れない会社員、過去の栄光が忘れられない派遣社員、人間関係に不器用な登山愛好家、姉への劣等感を抱える翻訳家、離婚の危機に直面する主婦、自分探し中のOL、過去の恋愛を引きずる帽子作家。彼女たちは皆、人生のどこかの地点で立ち止まり、迷い、苦しんでいます。

そんな彼女たちが、なぜ山に登るのか。それは、日常から離れた非日常の空間で、自分自身と向き合うためなのかもしれません。険しい山道、変化する天候、美しいけれど時に厳しい自然。そんな環境に身を置くことで、普段は心の奥底にしまい込んでいる本音や、見ないようにしてきた問題点が、ふっと浮かび上がってくる。山登りは、単なるレジャーではなく、彼女たちにとって一種の「内省の旅」となっているように感じました。

各編の物語について、少し詳しく触れていきたいと思います。結末に触れる部分もありますので、未読の方はご注意くださいね。

「妙高山」「火打山」:律子の悩みと由美との関係、そして美津子の変化

最初の主人公、律子の悩みは、結婚を控えた女性が抱えがちなリアルな問題ですよね。恋人・堅太郎の両親との同居問題や、彼自身のどこか頼りない態度。本当にこの人でいいのか、という迷い。そんなモヤモヤを抱え、しかも気の進まない同僚・由美と二人きりで妙高山・火打山へ。由美のルーズさや、上司との不倫を知ってイライラが募る律子の気持ち、すごくよく分かります。でも、山という厳しい環境は、不思議と人を開放的にさせるのでしょうか。普段なら言えないような本音、例えば律子が由美の不倫を知っていることを告白したり、由美が自分の弱さを吐露したり。そうやってぶつかり合う中で、二人の間には奇妙な連帯感のようなものが生まれていくように見えました。

頂上で、律子が「堅太郎!結婚してやる!でも、同居は絶対に嫌だ!」と叫び、由美が「部長のバカ!さっさと離婚しろ!」と叫ぶシーン。これはもう、最高に気持ちがいいですよね!溜め込んでいたものを大声で吐き出すことで、重荷が少し軽くなったような、そんな解放感が伝わってきました。

そして、続く「火打山」の主人公、美津子。彼女はバブル時代の華やかさが忘れられず、現在の地味な自分を受け入れられないでいます。婚活で出会った神崎に対しても、つい見栄を張ってしまう。でも、神崎はそんな美津子の見栄っ張りなところではなく、その奥にある素朴さや、ふとした瞬間に見せる登山経験者らしい一面に惹かれていたんですね。「意外と山が似合うんじゃないか」という神崎の言葉は、美津子にとって、本当の自分を見てくれたような気がして、嬉しかったのではないでしょうか。

お互いが抱えていた秘密(美津子の登山経験、神崎の見栄)を打ち明け、本当の姿をさらけ出したことで、二人の関係は一歩前に進みます。そして、律子と由美が頂上で叫ぶ姿を目撃した美津子が、自分も過去の自分(バブルの幻影)を脱ぎ捨てようと、何かを叫ぶ。この連鎖反応が、連作短編の醍醐味だと感じました。それぞれの物語は独立しているようでいて、登場人物たちはどこかで繋がり、影響を与え合っている。それは、作中に登場するウェブサイト「山女日記」の存在とも重なります。直接顔を合わせなくても、同じ趣味を持つ誰かの経験や言葉が、自分の背中を押してくれる。そんな現代的なコミュニティのあり方も、この作品の面白いところです。

「槍ヶ岳」:しのぶの孤独と成長

律子たちの先輩であるしのぶは、経験豊富な登山者ですが、人付き合いが少し苦手。父親との過去の経験もあって、一人で山と向き合うことを好んでいます。そんな彼女が、三度目の挑戦となる槍ヶ岳で、意図せず本郷と木村という二人組と同行することになります。初心者の木村のペースに合わせなければならず、計画通りに進まない登山に、しのぶはイライラを募らせます。「一人で来たかったのに」という気持ち、すごく共感できます。自分のペースで、静かに自然を味わいたい時ってありますよね。

しかし、山での時間は、しのぶに新たな気づきをもたらします。本郷との会話を通して、自分が持っている知識や技術が、実は父親から受け継いだものであること。そして、初心者の木村をサポートする中で、教えることの難しさや大切さ、そして自分もかつては何も知らない初心者だったという事実を思い出すのです。「誰もが初めは初心者」「余裕のなさが未熟な証拠」。これらの気づきは、しのぶの凝り固まっていた考え方を少しずつ溶かしていきます。他者と関わることで、自分自身の未熟さが見えてくる。それは、登山に限らず、どんな場面でも言えることかもしれません。

最終的に、しのぶは一人で山頂を目指すことを選びますが、それは以前の頑なな「一人」とは違います。他者との関わりを経て、少しだけ成長した彼女の、前向きな選択のように感じられました。山頂からの景色は、きっと以前とは違って見えたのではないでしょうか。

「利尻山」「白馬岳」:希美と美幸、姉妹の絆と母娘の成長

この二編は、希美と美幸という姉妹の物語が中心です。妹の希美は、田舎で暮らしながら翻訳家として自立しようとしていますが、都会で裕福な暮らしを送る姉・美幸に対して、どこか引け目を感じています。一方、完璧に見える姉の美幸も、実は夫から離婚を切り出され、一人で悩みを抱えていました。姉妹って、近いからこそ素直になれなかったり、羨んだり、比べてしまったり、本当に複雑な関係ですよね。

利尻山への登山は、美幸が希美を心配して誘ったのかと思いきや、逆でした。美幸が自分の抱える問題と向き合うために、一番気楽にいられる相手として希美を選んだのです。山という特別な空間で、普段は見せない姉の弱さや本音に触れたことで、希美の姉に対する見方も変わっていきます。

そして「白馬岳」では、美幸が娘の七花を連れて、希美と共に再び山へ。離婚という大きな問題を抱え、母親として「ベストな選択」をしなければと気を張る美幸。しかし、厳しい登山道で体力が限界に近づく中、娘の七花が思いがけずたくましい姿を見せます。「私がママを引っ張ってあげる」と言い、美幸と希美の口喧嘩の間に入って母を庇う七花。その姿を見て、美幸は娘がもう守られるだけの存在ではなく、一人の人間として成長していることに気づかされます。そして、意地を張らずに娘の助けを受け入れ、希美にも支えられながら、再び頂上を目指す。

美幸が、夫に返信する代わりに送った、前を歩く七花の後ろ姿の写真。そこには、言葉では言い尽くせない、娘への愛しさ、頼もしさ、そして自分自身の決意のようなものが込められているように感じました。「晴れた日は誰と一緒でも楽しい。でも、雨が降っても一緒にいたいと思える人」。希美が思うこの言葉は、困難な状況にあっても支え合える家族という存在の尊さを教えてくれます。姉妹、そして母娘の絆が、山の景色と共に温かく描かれていて、胸がじんと熱くなりました。

「金時山」:舞子の劣等感と大輔の過去

律子や由美が登山を楽しんでいる様子を見て、どこか取り残されたような気持ちになっている舞子。日本一の富士山に登りたい、という気持ちは、他の人たちに追いつきたい、何か分かりやすい達成感が欲しい、という焦りの表れなのかもしれません。そんな舞子を、恋人の大輔は、まず練習だからと金時山へ連れて行きます。

標高があまり高くない金時山に、舞子は内心がっかりします。「こんなの、私が求めていた登山じゃない」と。でも、山頂に着いた舞子を待っていたのは、大輔からのサプライズでした。目を閉じて、大輔に導かれるままに移動し、目を開けると、そこには息をのむほど美しい富士山の姿が広がっていたのです。金時山は、富士山の絶景スポットとしても有名だったんですね。

そして、食事をしながら大輔が語り始めた自身の過去。大手証券会社時代の大きな失敗、数字に追われる日々の苦しみ、そして演劇との出会いが彼を救ってくれたこと。今まで舞子に隠していた過去を打ち明けてくれた大輔の言葉は、数字や結果といった目に見えるものに囚われがちだった舞子の心を強く打ちます。「数字に踊らされるほど馬鹿馬鹿しいことはない」「なりたい自分を思い描く、まずはそこから始めよう」。これらの言葉は、舞子にとって、自分が本当に大切にしたいものは何なのかを考えるきっかけになったのではないでしょうか。あれほどこだわっていた富士山への気持ちが、すっと消えていく。金時山からの富士山の眺めは、舞子の新たなスタートを象徴しているかのようでした。最高の登山デビューになった、という舞子の気持ちが、とてもよく伝わってきました。

「トンガリロ」:柚月の過去との決着、そして未来へ

物語のフィナーレを飾るのは、ニュージーランドの雄大な自然、トンガリロ・クロッシングです。主人公は、希美の友人で、人気の帽子作家である柚月。彼女は、十五年前に別れた恋人・吉田との思い出が詰まったこの地を、過去に決着をつけるために再訪します。自由奔放な吉田との恋愛、彼の夢を応援したい気持ちと、現実とのギャップ、そして価値観のすれ違いによる辛い別れ。その記憶を辿るように、柚月はトレッキングコースを歩きます。

偶然にも、このツアーには、これまでの物語に登場した人物たちが何人も参加していました。結婚して幸せそうな美津子と神崎、相変わらず一人で山を楽しむしのぶ、そして大学時代の山岳部の友人・永久子。彼らがそれぞれの旅を満喫している姿や、特に美津子が、自分が作った帽子をとても気に入って被ってくれている様子を目の当たりにした時、柚月の心に温かいものが込み上げてきます。自分の選択は間違っていなかった、自分の仕事は誰かの人生にささやかな喜びや彩りを与えているんだ、と。

美津子が気づいた、彼女の帽子の色がレッド・クレーターの色で、柚月の帽子の色がエメラルド・レイクの色であること。そして柚子が「ここは自分の原点であり、この旅は再確認なんだ」と語るシーンは印象的です。過去の思い出は消えるわけではないけれど、それはもう、今の自分を縛るものではない。友人たちが、これから柚月に帽子を注文したいと言ってくれる。しのぶが「渡す帽子にいろんなところを見せてあげてほしい」と言う。その言葉を聞いて、柚月は確信します。「自分の作った帽子は自分の知らない景色を見ることができ、誰かの自由な時間に寄り添える」。過去への感傷から解き放たれ、自分の仕事への誇りを取り戻した柚月が、「そろそろ新しい景色を切り取りに行こう」と、未来へ向かって歩き出す姿は、とても清々しく、感動的でした。

「カラフェスに行こう」:希美の新たな出会い

エピローグとして描かれるこの短編では、再び希美が登場します。姉・美幸の家庭も落ち着き、自身も何度か一人で山に登ってみたものの、やはり孤独を感じ、一緒に登る仲間が欲しいと思うようになります。そんな時、ウェブサイト「山女日記」で、自分と同じように仲間を探している「クマゴロウ」という二十代の女性の書き込みを見つけます。そして、思い切って山フェス「カラフェス」に参加することに。

会場でなかなか人に声をかけられずに意気消沈していると、逆に一人の女性から声をかけられます。話してみると、とても気が合い、お互いに初フェスだということも分かります。名前を聞くと、なんとその女性こそが、掲示板で気になっていたクマゴロウ、本名・熊田結衣だったのです!この偶然の出会いには、読んでいて思わず笑顔になりました。一人で抱えていた「仲間が欲しい」という気持ちが、勇気を出して行動したことで、素敵な出会いに繋がった。希美が結衣のことを「気持ちのいい『空気』の人」だと感じ、また一緒に登りたいと思うようになる。そして、一年後に再び会い、今度は槍ヶ岳を目指す約束をするラストシーンは、物語全体の明るい未来を予感させ、温かい気持ちで本を閉じることができました。

「山女日記」が教えてくれること

この「山女日記」という作品を通して、私が強く感じたのは、「山登り」という行為が持つ、不思議な力です。それはまず、日常のしがらみから解放され、自分自身と深く向き合うための時間を与えてくれる力。美しい景色、厳しい自然、ただひたすらに歩くという行為。その中で、普段は聞こえない心の声に耳を澄ますことができる。

そしてもう一つは、人と人との繋がりを深める力。一緒に汗を流し、励まし合い、時にはぶつかり合いながら困難を乗り越え、山頂で感動を分かち合う。そんな経験を通して、普段の生活では得られないような、強い絆や信頼関係が生まれることがあります。それは、同行者だけでなく、「山女日記」というウェブサイトが象徴するように、顔も知らないけれど同じ「好き」を共有する人々との繋がりも含めてです。誰かの経験や言葉が、そっと背中を押してくれることもある。

登場人物たちは、山に登ったからといって、抱えている問題が魔法のように解決するわけではありません。律子の結婚への迷いは続くでしょうし、美幸の離婚問題もこれからです。舞子がなりたい自分を見つけるのも、柚月が新しいデザインを生み出すのも、これからの話です。でも、彼女たちは山に登る前とは、明らかに違います。自分の弱さや本音と向き合うこと、他者の気持ちを理解しようとすること、そして、ほんの少しでも前に進もうとする勇気。山登りを通して、彼女たちは確実に何かを掴み取り、変化しているのです。

「どこがゴールなのか、何がゴールなのかは分からない」。律子のこの言葉は、まさに人生そのものを表しているように感じます。明確なゴールなんてなくて、大切なのは、悩みながら、迷いながらも、一歩一歩、自分の足で歩き続けること。そして、その道のりの途中で、自分なりの小さな喜びや、希望の光を見つけていくことなのかもしれません。

湊かなえさんならではの、登場人物たちの心の機微を丁寧にすくい取る描写は、この作品でも健在です。でも、それが決して重苦しさや後味の悪さに繋がるのではなく、むしろ登場人物たちの成長と、その先にある希望を感じさせてくれる。だからこそ、読んでいる私たちも、彼女たちと一緒に悩み、苦しみ、そして最後には、まるで一緒に山頂に立ったかのような達成感と、晴れやかな気持ちを味わうことができるのだと思います。

様々な年代、様々な立場の女性たちが描かれているので、きっと誰もが、どこかの登場人物に自分を重ね合わせ、「わかる!」と共感できるはずです。私自身、読みながら何度も頷き、時には彼女たちの言葉に励まされ、勇気づけられました。

山の描写のリアルさも、この作品の大きな魅力です。風の音、土の匂い、木々のざわめき、頂上から見た景色。まるで五感で感じているかのように伝わってきて、ページをめくる手が止まりませんでした。登山が好きな方はもちろん、これまで山にあまり興味がなかった方も、きっと「登ってみたいな」と感じるのではないでしょうか。

「山女日記」は、人生という名の山道を歩む私たち一人ひとりに、そっと寄り添い、時には励まし、時には一緒に立ち止まってくれるような、温かくて優しい物語です。読み終えた後、きっとあなたの心にも、爽やかな風が吹き抜けることでしょう。

まとめ

湊かなえさんの小説「山女日記」は、様々な悩みや葛藤を抱えた女性たちが、山登りを通して自分自身と向き合い、新たな一歩を踏み出す姿を描いた、感動的な連作短編集です。結婚、仕事、恋愛、家族関係など、人生の岐路に立つ彼女たちの心情が丁寧に描かれており、多くの読者が共感できるのではないでしょうか。

物語の舞台となるのは、妙高山からニュージーランドのトンガリロまで、国内外の美しい山々。険しい道のりや、変化する自然環境の中で、登場人物たちは自分の内面と対話し、時には同行者と本音をぶつけ合いながら、少しずつ変化していきます。山頂に到達することが必ずしも問題解決には繋がりませんが、山登りという経験を通して得た気づきや強さが、彼女たちの未来を照らす小さな光となるのです。

湊かなえさんらしい緻密な心理描写はそのままに、読後には爽やかで前向きな気持ちになれるのが、この作品の大きな魅力です。連作短編という形式を活かし、登場人物たちが緩やかに繋がり、影響し合っていく構成も見事です。山登りのリアルな描写も素晴らしく、まるで一緒に登山をしているかのような臨場感を味わえます。人生に迷ったとき、少し立ち止まって自分を見つめ直したいとき、この「山女日記」が、きっとあなたの背中を優しく押してくれるはずです。