小説「宿命」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「宿命」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

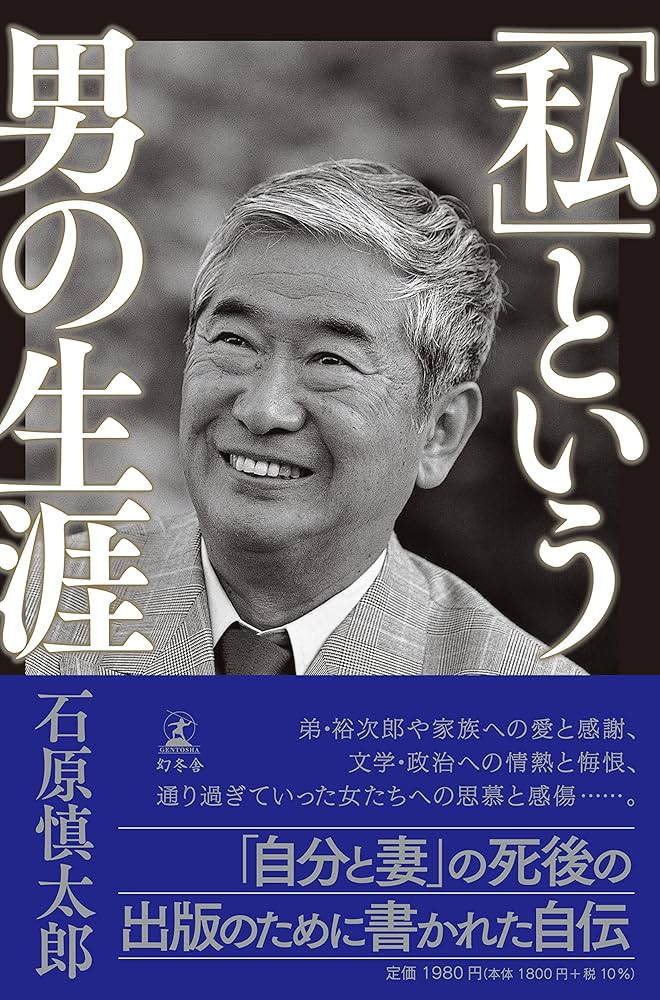

石原慎太郎氏がその生涯の最後に放った一作、「宿命」。この物語は、単なる復讐譚という言葉では到底片付けられない、凄まじい熱量と純度を宿しています。読後、心に深く突き刺さるのは、兄弟が生涯をかけて貫いた、あまりにも苛烈で、そしてどこか哀しいほどに美しい生き様でした。

この記事では、まず物語の骨格となるあらすじを、核心には触れない範囲でご紹介します。その後、物語の結末、そして兄弟がたどる運命の全てを含む、詳細なネタバレありの感想を、私の思いの丈を込めて綴っていきます。

この物語に描かれているのは、現代社会が失ってしまったかもしれない、ある種の「義」や「矜持」なのかもしれません。読み進めるうちに、その純粋さに心を揺さぶられ、果たして何が正しく、何が美しいのかを問わずにはいられなくなるでしょう。それでは、石原慎太郎が遺した、この強烈な物語の世界へご案内します。

「宿命」のあらすじ

物語は、まだ中学生だった兄弟が、目の前で父親を無残な形で殺されるという、衝撃的な場面から始まります。港湾のクレーンから落下した吊り荷による圧死。それは単なる事故ではなく、縄張り争いに巻き込まれた父親への、ライバル会社による紛れもない「殺人」でした。兄弟は、幼いながらもその事実を直感します。

父の死後、病床の母と交わした「仇討ち」の固い約束。それが、彼らの人生を決定づける「宿命」の始まりとなります。この誓いを胸に、兄弟は二十年という長い歳月を、復讐のためだけに捧げることを決意するのでした。ここから、壮大な復讐計画の、静かで、しかし着実な準備期間が始まります。

二十年の時を経て、兄弟は全く対照的な道を歩みます。兄は猛勉強の末に検事となり、法というシステムの内部から情報を探る「光」の道へ。一方、弟は港湾労働者として裏社会に身を置き、喧嘩と暴力に明け暮れながら、復讐を遂行するための「影」の実働部隊としての牙を研いでいきます。

光と影、それぞれの場所で力を蓄えた兄弟は、ついに再会し、二十年前に立てた計画を実行に移す時が来ます。兄がその地位を利用して得た情報を元に、弟が実行犯を一人、また一人と追い詰めていく。彼らの復讐の先に待つものとは何か。物語は息もつかせぬ展開で、その終局へと向かっていきます。

「宿命」の長文感想(ネタバレあり)

ここからは、小説「宿命」の結末まで触れた、ネタバレ全開の感想になります。未読の方はご注意ください。この物語の真髄は、その壮絶な結末と、そこに込められた美学にあると私は感じています。

まず、この物語の構造そのものが、見事なまでに「宿命」という題名を体現している点に触れずにはいられません。一部では、登場人物の心理描写が少ない「粗筋小説」ではないか、という声もあるようです。しかし、それは決して欠点ではなく、むしろこの物語の純度を高めるための、計算され尽くした手法だと私は考えます。

兄弟の心に葛藤や迷いはほとんど描かれません。彼らは、父を殺され、母と誓った「復讐」というただ一点の目的に向かって、一直線に突き進む意志そのものとして存在します。その揺るぎない姿は、運命の不可逆的な力を読者に強く印象付けます。彼らの行動原理は、最初から最後まで、驚くほどに明快なのです。

兄が選んだ検事という道、弟が選んだ沖仲仕という道。この光と影の見事な対比は、復讐という一つの目的を達成するための、完璧な役割分担を示しています。兄は計画の「頭脳」であり、法や権力という社会の表の仕組みを使いこなします。弟は計画を遂行する「肉体」であり、暴力や裏社会の掟という、社会の裏の力を行使するのです。

彼らは、二人で一つの生命体であるかのようです。既存の法では裁くことのできない巨悪に対し、真の正義を執行するためには、このような知性と暴力、光と影の融合が不可欠であると、物語は静かに、しかし力強く語りかけてきます。二十年間、離れていても一つの絆で結ばれていた兄弟の姿には、胸を打たれました。

私が特に震えたのは、兄が弟に拳銃を見せる場面です。机の引き出しから取り出されたリボルバー。兄は「検事の役得でね。今まで百発は試させてもらったよ」と笑います。この一言に、彼の覚悟のすべてが凝縮されています。公の権力を私的な復讐のために躊躇なく使う、その冷徹さ。法の番人であるはずの男が、法を超えた世界の論理を完全に受け入れた瞬間です。

この拳銃は、もはや単なる凶器ではありません。それは、二十年という歳月をかけて練り上げられた復讐計画の、そして兄自身の覚悟の、物理的な象徴なのです。この場面を読んで、彼らの復讐はもはや後戻りのできない、血塗られた儀式なのだと確信しました。

そして、弟が計画の第一歩として、父を死に至らしめたクレーン運転手を殺害する場面。この行為によって、彼らは完全に日常から切り離され、復讐という非日常の世界にその身を投じます。情報を引き出した後に躊躇なく命を奪う姿は、彼らが単なる感情的な報復ではなく、冷徹な作戦としてこれを遂行していることを示しています。ここにも、感傷を排した物語の持つ硬質な魅力があふれています。

物語のクライマックスは、血と硝煙の中に咲いた、一輪の花のようでした。仇敵である山形との最終対決。そこで兄は、自らが準備したリボルバーの引き金を絞り、山形を射殺します。母と交わした誓いを、自らの手で、直接的な暴力によって果たしたのです。光の道を歩んできた男の終着点が、究極の闇の行為であったという事実に、私は言葉を失いました。

しかし、宿願を達成したその瞬間、兄もまた敵の凶弾に倒れます。人生の目的を完遂した頂点で訪れる、あまりにもあっけない死。それは、まるで役目を終えた者の、運命的な退場シーンのようでした。この結末には、一種の様式美すら感じられます。

一方、重傷を負いながらも生き残った弟。敵の幹部から「お前の生き様に惚れた。俺の元に来ないか」と、裏社会での新たな生き方を提示されます。しかし、弟はそれをきっぱりと拒絶します。「俺にはもう何の生き甲斐もありはしない」。彼のこの言葉こそ、この物語の核心ではないでしょうか。ネタバレになりますが、このセリフに彼のすべてが集約されています。

復讐が終わり、魂の片割れであった兄も失った今、彼の生きる理由は完全に消滅したのです。彼の「宿命」は、兄と共に復讐を成し遂げること、ただそれだけだったのですから。生きる意味を失った彼は、もはや戦うことも逃げることもしません。

そして彼は、自らの意志で死を選びます。敵の前に無防備に体をさらし、その胸を刀で貫かれる。その最期の瞬間、彼が感じたのは苦痛ではなく、「限りない満足感」でした。この感覚こそ、自らの宿命を完全に生き切った者だけが到達できる境地なのでしょう。

薄れゆく意識の中に蘇る、幼い頃、父に体を洗ってもらった温かい記憶。暴力と復讐に満ちた旅路の終わりが、父性の愛に満ちた原初の記憶と重なり合う。この幕切れは、あまりにも哀しく、そして同時に、この上なく美しいと感じました。父の死から始まった物語が、息子が父の記憶の中で死を迎えることで円環を閉じる。見事な構成です。

この「宿命」という作品は、石原慎太郎氏の「男の美学」の集大成と言えるでしょう。個人の幸福や社会的な成功よりも、信義や名誉、そして自らが定めた目的のために命を懸ける生き様の尊さを描いています。それは、現代の価値観から見れば、古風で不器用に見えるかもしれません。

しかし、この兄弟の生き様には、時代を超えて人の心を揺さぶる純粋な輝きがあります。本作が、石原氏が亡くなる直前に刊行されたという事実は、この物語を彼の「遺言」として読む視点を与えてくれます。全てを捧げるほどの目的を持たない人生の虚しさを、彼はこの物語を通して私たちに問いかけているのかもしれません。

便利で、そつなく、波風を立てずに生きることが良しとされる現代。そんな時代だからこそ、この「宿命」という物語が放つ、不器用で、泥臭く、しかし強烈な光は、私たちの心に深く、長く残り続けるのだと思います。これは、ただのあらすじ紹介では伝わらない、魂の物語です。

まとめ

石原慎太郎氏の最後の小説「宿命」は、父を殺された兄弟が二十年の歳月をかけて復讐を遂げる、壮絶な物語です。単なるあらすじでは語り尽くせぬ、その苛烈な生き様は、読む者の魂を激しく揺さぶります。

物語の結末に至るまで、兄弟の行動に一切の迷いはありません。その純粋で一途な姿は、ネタバレを知った上で改めて読むと、彼らにとっての「宿命」の意味をより深く理解させられます。光の道を行く兄と、影の道を行く弟、二人が一つとなりて宿願を果たす様は圧巻です。

この作品は、現代人が忘れかけた「信義」や「矜持」といった価値観を、強烈に突きつけてきます。兄弟がその命と引き換えに手にした「満足感」とは何だったのか。読後、その問いが深く心に残りました。

効率や合理性とは対極にある、不器用で、しかし美しい人間の生き様がここにあります。心を揺さぶる重厚な物語を求めている方に、ぜひ手に取っていただきたい一作です。