小説「天地に燦たり」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「天地に燦たり」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

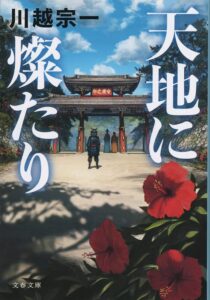

川越宗一氏の「天地に燦たり」は、単なる歴史小説の枠を超えた、魂を揺さぶる傑作です。第25回松本清張賞を受賞し、後に直木賞を受賞した「熱源」へと続く川越文学の原点ともいえるこの作品は、その深遠なテーマと緻密な構成で多くの読者を魅了してきました。デビュー作とは思えないほどの完成度を誇る本作は、まさしく川越氏が確固たる筆力を持つ作家であることを世に知らしめた一冊といえるでしょう。

この物語が直木賞作家のデビュー作であるという事実は、作品が持つ文学的価値と、作家の初期段階から確立されていた筆致の確かさを強く印象づけます。読者は、この背景情報から、単なる歴史小説以上の深みや普遍的なテーマが描かれていることを期待するはずです。事実、多くの識者が、本作が「熱源」以前の作品でありながら、その後の大作へと繋がる片鱗が既にこのデビュー作に現れていると指摘しています。

物語の舞台は、豊臣秀吉による朝鮮出兵、すなわち文禄・慶長の役によって戦乱の嵐が吹き荒れる16世紀末の東アジアです。日本、朝鮮、そして琉球という三つの異なる国を舞台に、侵略する側と侵略される側のそれぞれの視点から、激動の時代が克明に描かれています。この多角的な視点こそが、作品に深みと普遍性をもたらしているのです。

秀吉の朝鮮出兵という歴史的事件は、日本にとっては対外進出の試みであり、朝鮮にとっては甚大な被害を伴う受難でした。このような多義的な歴史的背景を物語の舞台に選んだことは、作者が単一の正義や特定の視点に囚われることなく、歴史の複雑性と多面性を深く掘り下げようとする意図を示しています。読者は、一方的な歴史観に縛られることなく、複数の視点から当時の「真実」とは何かを考察する機会を得られるでしょう。

「天地に燦たり」のあらすじ

「天地に燦たり」は、豊臣秀吉による朝鮮出兵を背景に、日本、朝鮮、琉球という異なる国に生きる三人の若者の運命が交錯する壮大な歴史絵巻です。物語の中心となるのは、島津の侍大将・大野久高、朝鮮の被差別民(白丁)の青年・明鍾、そして琉球の官人にして密偵の真市。彼らはそれぞれの立場から、戦乱の時代を必死に生き抜こうとします。

大野久高は、猛将として名を馳せる一方で、戦の虚しさを感じ、平和な世を願う複雑な内面を抱えています。彼は武士としての宿命と、儒学が説く「礼」の間で葛藤し、自らの生きる意味を模索します。そんな彼が忠義を誓う主君・島津久保が朝鮮出兵に参陣することになり、久高もまた否応なしに戦の渦へと巻き込まれていくのです。

一方、朝鮮の明鍾は、身分制度の最下層である白丁に生まれながらも、儒者の道学先生との出会いをきっかけに儒学を学び始めます。差別と貧困に苦しみながらも、彼は学問を通じて精神的な自由と尊厳を求めようとする強い意志を燃やします。しかし、秀吉の侵攻によって朝鮮が戦火に包まれると、彼の日常もまた大きく揺さぶられていきます。

そして琉球の真市は、自国を深く愛し、「誠を尽くす」ことを信条に任務にあたる官人です。日本と中国(明)の間で翻弄される琉球の存続のため、彼は日本の情報を得るべく商人に扮して大野久高に近づきます。異なる国の思惑が渦巻く中で、真市は密偵として、祖国の平和と独立のために奔走するのです。

三者それぞれの思惑と運命が絡み合い、物語は激動の朝鮮出兵へと突き進んでいきます。碧蹄館での激戦、道学先生の死、そして和平交渉の破綻。戦火は拡大し、彼らの運命はさらなる困難に直面します。そして泗川の戦いにおいて、明鍾と久高は運命的な再会を果たし、憎しみと悲しみが交錯する対峙が繰り広げられることになるのです。

「天地に燦たり」の長文感想(ネタバレあり)

「天地に燦たり」は、単に歴史上の出来事をなぞるだけでは語り尽くせない、深い人間ドラマと普遍的な問いが込められた作品でした。読了後、私の心には、登場人物たちの葛藤と成長、そして儒学の「礼」というテーマが強く残っています。

まず、物語の骨子をなす三つの視点、すなわち日本、朝鮮、琉球という異なる国からの描写が、この作品に圧倒的な奥行きを与えています。侵略する側の論理、侵略される側の苦しみ、そしてその狭間で翻弄される小国の葛藤が、それぞれの登場人物を通して鮮やかに描き出されているのです。単一の視点では見えてこない歴史の多面性、そしてそこに生きる人々の多様な感情が、読者の心に深く響きます。特に、豊臣秀吉の朝鮮出兵という、ともすれば一方的に語られがちな歴史を、これほど多角的に、そして人間的に描いたことに、作者の並々ならぬ力量を感じました。

大野久高の人物像は、武士としての「業」と「礼」の矛盾を象徴しています。彼は猛将でありながら、戦の無益さを深く理解し、平和な世を願うという、一見矛盾した感情を抱えています。主君への忠義と、儒学が説く「礼」の精神の間で揺れ動く彼の内面は、武士という存在そのものが抱える構造的な悲劇性を浮き彫りにしています。碧蹄館での道学先生との邂逅、そして予期せぬ死は、久高の心に深い傷を残し、彼の葛藤を一層深めます。忠義の対象である主君・久保の死は、彼が生きる意味を見失い、武士としての「礼」の根幹が揺らぐ様を描いており、読者としてその苦悩に胸を締め付けられる思いでした。彼の「戦を厭いながらも、戦のなかでしか生きられない」という二律背反の感情は、普遍的な人間の苦悩に通じるものがあり、だからこそ彼の旅路に感情移入することができました。

朝鮮の白丁である明鍾の存在は、「礼」の普遍性と、それが身分制度の不条理を乗り越える精神的支柱となり得ることを示唆しています。社会の最下層に生まれながらも、儒学への飽くなき渇望を抱き、知性を磨こうとする彼の姿は、まさに人間の尊厳を体現していました。戸籍を焼き捨て、身分を偽って官職に就くという彼の行動は、儒学の理想を現実世界で活かそうとする強い意志の表れであり、同時に戦乱が既存の社会構造にもたらす流動性を象徴する重要な転換点です。しかし、その実践の道は決して平坦ではありません。泗川の戦いで久高と再会し、師の仇として激しい憎悪をぶつける場面は、儒学が説く「仁」と「義」(復讐)の間での彼の深い葛藤を浮き彫りにします。個人の感情と普遍的な倫理観の間の緊張関係が、この対峙によって鮮やかに描かれていました。

そして、琉球の官人・真市の存在は、異なる国々の利害が複雑に交錯する中で、「誠を尽くす」という「礼」の実践が、いかに重要であるかを教えてくれます。彼が密偵という裏の顔を持ちながらも、祖国への「誠」を貫こうとする姿は、国際関係における「礼」の複雑さと、国家存続のための現実的な選択の狭間で揺れ動く個人の葛藤を示していました。久高と明鍾が互いに理解し合えず、憎しみ合う姿を目の当たりにした真市が、明鍾を琉球国へと連れ出す決断を下す場面は、物語における重要な転換点です。琉球が「誠を尽くす」ことを信条とする国であることから、琉球は彼らにとって新たな「礼」の探求の場、あるいは戦乱からの一時的な避難所、そしてより高次の「礼」の概念を模索する場所となる可能性を提示しています。真市のこの行動は、「礼」が単なる個人の道徳に留まらず、異なる文化や思想、そして対立する人間を「繋ぐ」役割も担うことを示唆しており、深い感銘を受けました。

物語全体を通して根底に流れる「礼を尽くさなければ人は禽獣と変わらない」という儒学の教えは、この作品の核をなしています。大野久高、明鍾、真市の三人の旅路は、それぞれ異なる形で「礼」の探求と実践を示しています。彼らの個人的な葛藤は、戦乱という極限状況下で「真の人間」であることの意味を問い直す、普遍的な倫理的問いかけとして機能しているのです。作者が「現代に生きる自分が思う課題や悩みを書きたかった。現代にいると見えないことを、ちょっと視点を離すことで炙り出すというか」と述べているように、本作は単なる歴史小説に留まらず、現代社会が抱える問題、例えば国際関係における不信、社会における分断や差別、人間性の喪失といった課題を浮き彫りにするための装置としても機能しています。

豊臣秀吉による朝鮮出兵が、作中で「礼を欠いたもの」として描かれ、その結果として無益な血が流れ、国々が疲弊していく様が克明に綴られている点も、この作品の重要なメッセージです。自国の利益だけを追求する権力者の愚行が、いかに多くの悲劇を生み出し、国家を疲弊させるかを示唆しており、現代の国際紛争にも通じる普遍的な警鐘となっています。儒学の「礼」の視点から戦争を描くことで、権力者のエゴイズムがもたらす破壊と、それに対する個人の「矜持」の価値を対比させ、読者に深い考察を促します。

終章で描かれる儒学の「礼」の思想の深化は、圧巻の一言でした。登場人物たちの具体的な行動や内面的な葛藤を通して、「礼」の概念が深く掘り下げられています。久高の戦への倦怠と主君への忠義の狭間での苦悩、明鍾の被差別民としての境遇を超えた儒学への飽くなき渇望、そして真市の祖国への誠実さと密偵としての務め。彼らの旅路は、人間が「礼」を重んじ、他者との関係性を築いていくべきかという普遍的な問いを読者に投げかけ、読者自身が「本当の人とは何か」という問いに対する答えを見出すことを促しているのです。

特に印象的だったのは、物語の結末で描かれる守礼門の描写です。琉球が「礼節を重んじる国」であることを内外に示す象徴である守礼門は、戦乱の時代にあって平和と秩序を希求する普遍的な願いを表現していました。破壊と混乱に満ちた物語の中で「礼」を失った世界から、平和と秩序を重んじる琉球の象徴である守礼門へと視点を移すことで、作者は破壊の後の再建、あるいは理想としての「礼」の存在を静かに提示し、読者に深い感慨と希望を与えてくれます。この結びは、単なる物語の完結ではなく、テーマの昇華と普遍的なメッセージの提示であり、読後感をさらに豊かなものにしてくれました。

「天地に燦たり」は、歴史の事実を丹念に調べ上げるだけでなく、そこに生きる人々の心の奥底にまで踏み込み、普遍的な人間性を問いかけた作品です。歴史小説というジャンルでありながら、現代社会が抱える倫理的な問題、国際関係のあり方、そして個人の尊厳といった多岐にわたるテーマを深く掘り下げています。この作品は、単なる娯楽小説としてだけでなく、私たちの生きる現代社会を考える上で、多くの示唆を与えてくれる一冊となるでしょう。川越宗一氏の筆力と洞察力に、ただただ感嘆するばかりです。

まとめ

「天地に燦たり」は、川越宗一氏の記念すべきデビュー作でありながら、その完成度の高さとテーマの深さには目を見張るものがあります。豊臣秀吉の朝鮮出兵という激動の時代を背景に、日本、朝鮮、琉球の三つの異なる視点から物語が紡がれており、歴史の多面性とそこに生きる人々の普遍的な苦悩が鮮やかに描き出されています。単なる歴史小説という枠を超え、人間性、倫理、そして国際関係における「礼」の重要性を問いかける、示唆に富んだ作品です。

登場人物である大野久高、明鍾、真市の三人の旅路は、それぞれが直面する困難や葛藤を通して、儒学の「礼」の思想を深く掘り下げています。戦の虚しさを感じながらも武士としての責務を全うしようとする久高、身分差別の不条理に抗いながら学問に打ち込む明鍾、そして祖国の平和のために奔走する真市。彼らが織りなす人間ドラマは、読者に「真の人間とは何か」という普遍的な問いを投げかけ、深い思索を促します。

特に印象深いのは、作者が現代社会の課題を歴史を通して浮き彫りにしようとする意図が随所に感じられる点です。過去の出来事を単なる過去としてではなく、現代の国際紛争や社会問題に通じる教訓として提示することで、作品はより普遍的なメッセージを帯びています。「礼を尽くさなければ人は禽獣と変わらない」というテーマは、分断や差別が広がる現代社会において、人間がどのように他者と向き合い、関係性を築いていくべきかを私たちに問いかけます。

物語の結び、琉球の守礼門の描写は、破壊と混乱の後に訪れる平和と秩序への希望を象徴しており、読者に深い余韻を残します。この作品は、単なる歴史の再現に終わらず、人間の尊厳と、理想的な社会のあり方を追求する文学作品として、長く読み継がれるべき一冊だと感じました。