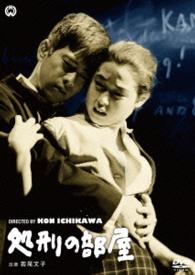

小説『処刑の部屋』のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文の感想も書いていますのでどうぞ。

小説『処刑の部屋』のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文の感想も書いていますのでどうぞ。

石原慎太郎の初期の傑作として名高い本作は、発表当時から大きな反響を呼び、今なお多くの読者を惹きつけてやみません。若者たちの無軌道な行動、暴力、そして性といった挑発的なテーマを扱いながら、その根底には人間の根源的な問いが横たわっています。

単なる風俗小説として片付けられない、その文学的な深みはどこにあるのでしょうか。主人公である大学生・島田克己が体験する肉体的な苦痛を通して、石原慎太郎が描き出したかったものとは一体何だったのでしょうか。彼の作品が現代社会に投げかけるメッセージについても、掘り下げて考察していきたいと思います。

この作品は、戦後日本の若者たちが抱えていた虚無感や、既存の価値観への反発を鮮烈に描いています。知性や倫理といった枠組みを超え、肉体的な感覚にこそ「現実」を見出そうとする主人公の姿は、多くの議論を巻き起こしました。文学史において重要な位置を占めるこの作品が、どのようにしてその評価を確立していったのか、その詳細を皆様にお届けできれば幸いです。

石原慎太郎の『処刑の部屋』は、ただ衝撃的なだけでなく、深く、そして多層的な読解を促す作品です。ぜひ最後までお付き合いいただき、この傑作の魅力に触れてみてください。

『処刑の部屋』のあらすじ

物語の主人公は、大学生の島田克己です。ある雨の降る夜中、彼はM大学の竹島がいる酒場の裏部屋を訪れます。そこで目にしたのは、竹島たちのグループが良治という人物をピストルで脅している異様な光景でした。克己がその場を立ち去ろうとすると、竹島らのグループによって捕らえられ、激しいリンチを受けることになります。

リンチが続く最中、竹島の仲間である石川とその従妹である顕子が現れます。顕子は、かつて克己がビールに睡眠薬を混ぜて関係を持ち、その後捨てた女性でした。克己に弄ばれ、捨てられた恨みを抱く顕子は、リンチを受けている克己に対し、感情を爆発させるように平手打ちを浴びせ、その場で泣き崩れます。

顕子の出現と行動は、石川らをさらに激昂させ、彼らは克己への暴行を一層激化させます。しかし、顕子は突如として態度を変え、ナイフで克己を縛っていたベルトを切り、彼を逃がそうとします。彼女のこの行動は、克己への複雑な感情、例えば恨みと同時に存在する未練や同情、あるいは自身の過去の経験に対する葛藤を示唆しているかのようでした。

顕子の助けにもかかわらず、怒り狂ったM大学の連中は、さらに割れたビール瓶で克己の腹部を突き刺し、彼を店の外へ放り出して去っていきます。物語は、克己がその致命的な傷を負いながらも、傷口から飛び出した腸を左手で押さえ、指の千切れかかった右の掌で地面を掻きながら、裏通りを目指して這いずっていく姿で閉じられます。

『処刑の部屋』の長文感想(ネタバレあり)

石原慎太郎の『処刑の部屋』を読み終え、まず強く印象に残るのは、その生々しい暴力描写と、主人公・島田克己の極限状態における心理の描写です。これは単なる衝撃を狙ったものではなく、作者が深く探求しようとした人間の本質、そして肉体性への信仰が凝縮されていると感じました。発表当時、この作品が「太陽族文学」の一つとして括られながらも、単なる風俗小説に留まらない文学的な評価を得た理由が、この読後感から理解できます。

特に惹きつけられたのは、克己の**「これが夢か、こんなに手応えがあるじゃねえか」という一文です。三島由紀夫がこの言葉を「反知性主義」の最も重要な一行として挙げたことは、まさに的を射ていると思います。知性や理性、既存の倫理観がもはや意味をなさないほどに混沌とした世界で、克己は肉体的な苦痛という最も根源的な感覚にこそ、唯一の「現実」を見出そうとするのです。彼の内面で繰り広げられる、この「手応え」への希求は、戦後の日本が直面した虚無感**の深さを象徴しているように思えてなりません。

克己の行動は、極めて無軌道で、既存の価値観を破壊するかのようです。女性を薬物で犯し、捨てるといった彼の過去の行状は、明らかに社会的な規範から逸脱しています。しかし、石原慎太郎は、そのような彼の行動を単なる悪として描くのではなく、その根底にある本能的な衝動、そして「倫理も思想もない」状態での「絶対的な体験」への希求を描き出しているのではないでしょうか。これは、戦後十年を経て、旧来の価値観が崩壊し、新たな指針を見出せない時代の閉塞感の中で、若者たちが自らの存在意義を求めてもがく姿を映し出していると感じます。

物語終盤のリンチの描写は、非常に強烈です。割れたビール瓶で腹部を刺され、腸が飛び出すほどの重傷を負いながら、克己が地面を這いずっていく姿は、読者に強烈な印象を与えます。この極限の肉体的苦痛の描写こそが、石己が求めていた「本当の〈無意味〉」を具現化していると三島由紀夫は分析しています。知性の介入を拒む純粋な苦痛の中に、彼は意味を見出そうとする。これは、単なるニヒリズムではなく、苦痛を通して「生」の実感を掴もうとする、ある種の能動的な「無意味」の探求であると感じました。

顕子の存在も、この物語に深みを与えています。かつて克己に弄ばれた彼女が、彼への恨みを爆発させながらも、最終的には彼を逃がそうとするその行動は、人間関係の複雑さを浮き彫りにします。単純な善悪や憎悪だけでは割り切れない、人間的な感情の機微がそこには存在し、暴力と性が渦巻く混沌とした世界に、一筋の光、あるいは救済の可能性を垣間見せる瞬間に思えました。彼女の行動の変遷は、克己の無軌道な行動がもたらした結果を物語に突きつけつつも、その中で生じる予測不能な人間の感情の動きを描いており、読者の心を揺さぶります。

石原慎太郎の描く肉体主義は、単なる強さへの信仰ではありません。三島由紀夫が指摘するように、そこには「脆さ」への信仰が内在しています。常に挫折し、私刑される肉体的力、敗北する拳闘家へ向かう石原の共感は、まさにその「脆さ」の中にこそ、強大な知性に拮抗しうる力の根拠を見出そうとする彼の姿勢の表れでしょう。この「脆さ」こそが、行動主義や肉体主義にまとわりつくリリシズムの源泉であるという分析には、深く頷かされました。

発表当時の社会背景も、この作品を理解する上で非常に重要です。1956年という時期は、敗戦からわずか10年が経過した不安定な時代でした。若者たちは、旧来の価値観が崩壊し、新たな指針を見出せない中で、停滞と無気力を感じていたと言われます。「太陽族」という現象は、単なる風俗の乱れとして批判されましたが、その根底には、戦後の政治的・経済的安定期における閉塞感や、既存のイデオロギーへの幻滅があったのではないでしょうか。克己たちの反知性主義は、観念的なイデオロギーが現実の苦痛を解決できないことへの反発とも解釈できます。

『処刑の部屋』は、単なる一過性のブームに終わらず、今なお多くの読者を魅了し続けています。その理由は、それが単なる時代風俗を描いた作品ではなく、人間の本質、存在意義、そして虚無といった普遍的なテーマを深く掘り下げているからでしょう。現代社会においても、物質的な豊かさの中で精神的な空虚さを抱える若者たちの姿は、珍しいものではありません。克己が肉体的な苦痛の極限で「手応え」を求めたように、現代の私たちもまた、何かしらの「手応え」を求めてさまよっているのかもしれません。

石原慎太郎がこの作品を通して問いかけたのは、知性や倫理が機能しない極限状況で、人間が何を感じ、何を求めるのか、という根源的な問いだったのではないでしょうか。彼の描く暴力は、単なる残虐性の表現に留まらず、テーマを具現化する最も重要な要素として機能しています。それは、虚無的な状況下での「生」の実感を求める本能的な渇望を象徴しており、読者に深く考えさせるものがあります。

映画化を巡る社会的反響や模倣事件は、作品が持つ描写が現実社会に与える影響の大きさを浮き彫りにし、メディアと社会倫理に関する重要な問いを投げかけました。原作小説が持つ多層的な意味が、大衆メディアによって単純化された際に、いかに危険な影響を及ぼしうるかを示していると言えるでしょう。しかし、それらの議論を含めても、『処刑の部屋』が文学史において果たした役割は大きく、その文学的価値は揺るぎないものがあると感じます。

この作品は、石原慎太郎の作家としての才能を改めて認識させる一作です。彼の鋭い感性と、人間の深層を抉り出す筆致は、読む者を強く引きつけます。私はこの作品を読み終えて、人間の存在、本能、そして社会との関係性について深く考えさせられました。それは、文学が持つ本来の力、つまり読者に問いかけ、思考を促す力を存分に発揮していると言えるでしょう。

まとめ

石原慎太郎の『処刑の部屋』は、単なる戦後「太陽族」の風俗描写に留まらない、深い文学的意義を持つ作品です。本作は、若者たちの無軌道な行動、暴力、そして性を描くことを通して、戦後の虚無感と既存の価値観が崩壊した時代における人間の本能、反知性主義、そして肉体の極限における「無意味」の探求という普遍的なテーマに挑みました。

特に、三島由紀夫が詳細に分析したように、主人公・克己が肉体的な苦痛の究極において、知性の介入を拒む純粋な感覚、すなわち「本当の〈無意味〉」を見出す描写は、石原文学の核心をなすものであり、その芸術的完成度は高く評価されています。彼の反知性主義は、単なる思考停止ではなく、肉体的な感覚にこそ唯一の「現実」を見出そうとする、ある種の能動的な試みであったと言えるでしょう。

映画化を巡る社会的反響や模倣事件は、作品が持つ描写が現実社会に与える影響の大きさを浮き彫りにし、文学と社会、メディアの関係性について重要な問いを投げかけました。しかし、これらの議論を含めても、原作小説が提示したテーマの深遠さは色褪せることなく、むしろその文学的価値を一層高めていると言えます。

現代においても、『処刑の部屋』は、物質的な豊かさの中で精神的な空虚さを抱える現代社会の若者像、そして人間が極限状況で何に「手応え」を見出すのかという根源的な問いを投げかけ続けています。それは、単なる過去の文学作品としてではなく、人間の本質と社会の病理を考察する上で、今なお示唆に富む作品であると言えるでしょう。