小説『人間そっくり』のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説『人間そっくり』のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

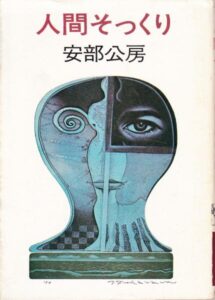

安部公房の長編SF作品『人間そっくり』は、読者を現実と虚構の境界で揺さぶり続ける、まさに安部文学の真骨頂と言える一冊です。ラジオ番組の脚本家である「ぼく」のもとに、突如として現れた「火星人」を名乗る男。彼の奇妙な言動に翻弄されるうちに、「ぼく」は自分が何者なのか、そしてこの世界が本当に現実なのか、その根底を揺さぶられていくことになります。

この物語は、単なるSF的な冒険譚ではありません。むしろ、人間のアイデンティティや他者との関係性、そして「真実とは何か」という深遠な問いを投げかけてきます。読み進めるほどに、自らの常識が崩壊していくような感覚に襲われ、登場人物たちの言葉の応酬に引き込まれていくでしょう。

安部公房が提示する「人間そっくり」という概念は、果たして何を意味するのでしょうか。それは、人間と人間以外の存在、あるいは正常と異常の区別が曖昧になるほどの「類似性」なのか、それとも、誰もが秘めている「狂気」や「非日常」が顔を出す瞬間を指すのか。本書を読み終えたとき、きっとあなた自身の心にも、この問いが深く刻み込まれているはずです。

この作品は、一度読み始めたら止まらない、そんな魔力を持っています。言葉巧みに仕掛けられた罠、予測不能な展開、そして人間の心の奥底をえぐるような描写は、安部公房ならではの世界観を存分に味わわせてくれます。さあ、この奇妙で魅力的な物語の世界へ、ご案内しましょう。

『人間そっくり』のあらすじ

主人公である「ぼく」は、ラジオ番組「こんにちは火星人」の脚本家として活動していました。しかし、火星ロケットの打ち上げが成功したことで、番組の人気は低迷し、打ち切りの危機に瀕しています。そんなある日、「ぼく」の自宅に見知らぬ男が訪ねてきます。その男は、自身を「火星人」だと名乗り、不可解な言動で「ぼく」を困惑させます。

男は「ぼく」の番組の熱心なファンだと主張しつつも、やがて「ぼく」が雑誌の脚本家から小説家へと転向しようとしていることまで知っていると語ります。さらに彼は、自分が書いたという『人間そっくり』という小説の原稿を見せ、「ぼく」の著作として出版社に売り込まれているとまで言い出すのです。男は、火星協会なるものの宣伝計画や、筆名まで決まっているとまくし立てますが、「ぼく」が興味を示すと、突然話を打ち切ってしまいます。

男の奇行はエスカレートしていきます。主人公は、なかなか帰ってこない妻を心配する中、男の妻と名乗る女性が「ぼく」の妻に「狂人保険」なるものを勧めていたことを知ります。男は「うちの女房は狂人だ」と言ったかと思えば、「ぼく」の妻も「狂人保険」に申し込んだのだと騒ぎ立て、主人公を嘲笑します。

翻弄されながらも「ぼく」は、男が書いたという小説『人間そっくり』の原稿を読まされます。男は、自身が火星連邦政府から地球訪問使節に任命された一員であると再び名乗り、日本を火星連邦に加盟させるために「ぼく」を代理人として説得しようとします。混乱しながらも話を聞き続ける「ぼく」は、男の奇妙な論理に次第に引きずり込まれていくのです。

『人間そっくり』の長文感想(ネタバレあり)

安部公房の『人間そっくり』を読み終えて、まず感じたのは、言葉の力がいかに強烈であるかということです。この作品は、ほとんどが会話と状況説明だけで構成されているにもかかわらず、読者を深淵な思考の渦に巻き込み、その思考は容易に抜け出せません。まさに安部公房の真骨頂とも言える「言葉の迷宮」に、私は見事にはまり込んでしまいました。

物語の核心にあるのは、「自己とは何か」「他者とは何か」という根源的な問いかけです。主人公である「ぼく」は、自らを「火星人」と名乗る男の奇妙な言動に翻弄されるうちに、次第に自分の存在そのものが曖昧になっていきます。男の論理は、一見すると荒唐無稽でありながら、どこか筋が通っているようにも聞こえ、その巧妙な話術に引き込まれていく「ぼく」の姿は、私たちの日常にも潜む危うさを浮き彫りにしているように思えました。

特に印象的だったのは、男が繰り出す詭弁の数々です。彼は、相手の言葉尻を捉え、矛盾を突き、そして最後には「狂っているのはおまえのほうだ」とばかりに立場を逆転させます。この言葉の応酬は、まるで法廷劇を見ているかのようで、読み手はどちらが正しく、どちらが狂っているのか、その判断基準を失っていきます。最終的に「ぼく」が「自分が火星人でない証拠はどこにもない」と発言するに至る場面は、まさに圧巻でした。彼のアイデンティティが完全に揺らぎ、男の論理に侵食されていく様子が、痛々しいほどに描かれています。

「トポロジー理論」という耳慣れない概念が作中に登場し、人間の悲劇を究明するという目的で用いられている点も興味深いものでした。これは、物理的な空間だけでなく、人間関係や精神的なつながりにおける「連続性」や「結びつき」が、いかに脆く、いかに簡単に断ち切られてしまうかを示唆しているように感じられます。男が仕掛ける「狂人保険」という設定も、現代社会に蔓延する不安や猜疑心、そして他者への不信感を象徴しているかのようです。

物語の終盤、男と女が共謀して「ぼく」を罠にかける展開は、サスペンス映画のような緊張感を帯びています。シャワー室からの「緑色の煙」によって「ぼく」の意識が途切れ、記憶が切断される描写は、彼のアイデンティティが完全に奪われる瞬間を暗示しており、読者に強い衝撃を与えます。精神病院のような場所で目を覚ます「ぼく」が、医者や看護婦から「ここは地球か火星か」「君は人間か火星人か」と問いかけられる場面は、この作品のテーマが凝縮されていると言えるでしょう。

「ぼく」は声を発することができず、沈黙します。この沈黙は、彼がもはや自分のアイデンティティを確立できない状態に陥ったことを示しています。現実と幻想、正常と異常の境界が完全に溶解し、自分がどこにいるのかさえ判別できない状態。これは、現代社会における人間の疎外感や、情報過多の中で真実を見失ってしまう危うさを鋭く指摘しているようにも読めます。

安部公房の他の作品と比較しても、『人間そっくり』は「自己と他者の境界の曖昧化」というテーマを特に鮮やかに描いています。『箱男』や『砂の女』でも同様のテーマが扱われていますが、本作では会話劇という形式を通して、その曖昧さがより直接的に読者に迫ってきます。言葉のやり取りの中で、現実が変容していく様は、まさに安部公房ならではの手法であり、読者自身が「ぼく」と同じように混乱していく感覚を味わえます。

文体の面では、ほとんどが対話と状況説明で構成されている点が非常にユニークです。これはまるで、舞台劇やラジオドラマを読んでいるかのようです。しかし、そのシンプルな構成だからこそ、登場人物の言葉一つ一つが重みを持ち、読者の想像力を刺激します。特に男の言葉は、まるで呪文のように「ぼく」の心を蝕んでいき、その緻密な心理描写には感嘆させられます。

安部公房は、この作品を通して、私たちに問いかけています。「人間らしさとは何か」「正常とは何か」「真実とは何か」。これらの問いに対する明確な答えは、作中には提示されません。むしろ、読者自身がこれらの問いと向き合い、それぞれの答えを見つけることを促されているように感じます。それは、決して容易なことではありませんが、だからこそ、この作品は読後も深く心に残るのです。

この物語は、単なる奇妙なSFではありません。私たちの日常に潜む不確実性、人間の心の脆さ、そして言葉が持つ恐るべき力を見事に描き出しています。安部公房の文学は、常に人間の本質に迫り、その根源的な不安をあぶり出します。『人間そっくり』もまた、その例外ではありません。この作品を読み終えたとき、あなたはきっと、自分自身の「人間らしさ」について、深く考えさせられているはずです。

私は、この作品から「自己」と「他者」の境界がいかに曖昧であるかを痛感しました。私たちは普段、自分と他人を明確に区別し、それぞれのアイデンティティを確立していると考えています。しかし、少し視点を変えるだけで、その境界がいとも簡単に揺らいでしまうことを、安部公房は巧妙に示唆しています。男の言葉に引きずり込まれていく「ぼく」の姿は、他者の影響によって自己が変容していくプロセスを象徴しているように思えました。

また、現代社会における情報操作や、偽情報が溢れる状況と重ね合わせて読むと、この作品はさらに深い意味を持って迫ってきます。何が真実で、何が虚構なのか。メディアを通して伝えられる情報、他者の言葉、それらすべてが、私たちの認識をいとも簡単に歪めてしまう可能性があることを、安部公房は警告しているかのようです。

「狂人」というレッテルが、いかに簡単に貼り付けられ、そして剥がされるものか、この作品は私たちに突きつけてきます。男は「ぼく」を狂人だと決めつけ、さらには「ぼく」の妻までも狂人であるかのように仕向けます。しかし、その一方で男自身も、周囲からは奇異な目で見られている存在です。どちらが正常で、どちらが異常なのか、その判断基準は揺らぎ続けます。

安部公房の作品には、常に「逃れられない状況」が描かれています。『砂の女』で砂に閉じ込められた男のように、「ぼく」もまた、男の言葉と論理の檻の中に閉じ込められていきます。物理的な閉じ込めではない分、精神的な束縛はより巧妙で、より深く心を蝕んでいきます。読んでいるこちらも、まるでその檻の中に一緒に閉じ込められているような錯覚に陥りました。

この作品は、一度読んだだけではその全貌を把握することは難しいかもしれません。何度も読み返すことで、新たな発見があり、新たな解釈が生まれる、そんな奥深い魅力を持っています。安部公房の文学は、常に読者に思考を促し、決して安易な答えを与えません。それが、彼の作品が時代を超えて多くの人々に読み継がれる理由なのだと改めて感じました。

「人間そっくり」というタイトルは、この作品を読み終えた今、非常に示唆に富んでいると感じます。それは、人間と火星人のそっくりさだけでなく、正常な人間と狂った人間のそっくりさ、そして現実と虚構のそっくりさを暗示しているのではないでしょうか。誰もが、何かの拍子に「そっくりなもの」に変容してしまう可能性を秘めているのかもしれません。

私はこの作品を通じて、人間が持つ「曖昧さ」や「不確かさ」について深く考えさせられました。明確な答えを求める現代社会において、安部公房はあえてその答えを提示せず、読者に問いかけ続けることで、私たちが忘れかけていた本質的な問いを呼び覚ましてくれるのです。

まとめ

安部公房の『人間そっくり』は、ラジオ番組の脚本家「ぼく」が、自称「火星人」の男との出会いを通して、自己のアイデンティティと現実の認識が揺らいでいく様を描いた、深遠な作品です。物語は、男の巧みな言葉の罠と奇妙な論理によって、「ぼく」が次第に精神的に追い詰められ、正常と狂気の境界が曖昧になっていく過程をスリリングに展開します。

この作品は、単なるSFという枠には収まらない、哲学的な問いを読者に投げかけます。「人間らしさとは何か」「他者との関係性とは何か」、そして「真実とは何か」といった根源的なテーマが、緻密な会話劇を通して浮き彫りにされます。特に、言葉が持つ力、そしてそれが人間の認識をいかに変容させるかが、鮮やかに描き出されている点が大きな魅力です。

読み進めるうちに、読者自身も主人公と同様に、何が現実で何が虚構なのか、その判断が揺らぐような感覚に陥ることでしょう。安部公房特有の乾いた文体と、二転三転するプロットは、一度読み始めたら止まらないほどの没入感を与えます。登場人物たちの心理描写は非常に深く、その心の葛藤や変化に引き込まれます。

『人間そっくり』は、安部公房文学の根幹をなす「自己の崩壊」や「境界の曖昧さ」といったテーマを、会話劇という独自の形式で表現した傑作です。明確な答えを提示せず、読者に思考を促すその手法は、現代社会においてもなお、私たちに重要な問いを投げかけ続けています。ぜひこの作品を手に取り、安部公房が紡ぎ出す言葉の迷宮を体験してみてください。