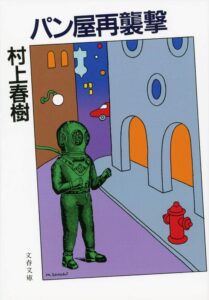

小説「パン屋再襲撃」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「パン屋再襲撃」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

村上春樹さんの短編小説「パン屋再襲撃」は、日常に潜む奇妙な衝動と、それに突き動かされる夫婦の不思議な一夜を描いた作品です。発表されたのは1985年ですが、今読んでもその独特な世界観は色褪せることがありません。どこか現実離れしていながらも、私たちの心の奥底にあるかもしれない説明のつかない渇望のようなものに触れてくる、そんな引力を持った物語といえるでしょう。

この記事では、まず「パン屋再襲撃」がどのような物語なのか、結末まで含めて詳しく見ていきます。その後、物語の核心に迫るような、少し踏み込んだ読み解きを試みたいと思います。なぜ主人公たちは再びパン屋(のような場所)を襲う必要があったのか、その根底にあるものは何だったのか。物語に散りばめられた象徴的な要素を手がかりに、じっくりと考えていきましょう。

この記事を読むことで、「パン屋再襲撃」の物語の全貌と、その奥に広がる世界の深さを感じ取っていただければ幸いです。これから作品を読む方も、すでに読まれた方も、新たな発見があるかもしれません。

小説「パン屋再襲撃」の物語の流れ

結婚して間もない「僕」と妻は、ある真夜中、耐え難いほどの強烈な空腹感に襲われます。冷蔵庫は空っぽ、何かを作る気力もありません。それは単なる空腹というよりも、もっと根源的で、「特殊な飢餓」と表現されるような奇妙な感覚でした。まるで、静かな海面に浮かぶボートの下に、いつ噴火するとも知れない海底火山が存在しているような、漠然とした、しかし抗い難い欠落感と恐怖感を伴うものでした。

この異常な飢餓感の原因について、妻は「僕」が過去に行った「パン屋襲撃」の経験にあると指摘します。学生時代、「僕」は友人と二人、ひどい空腹に耐えかねて近所のパン屋を襲撃したことがありました。しかし、その計画は完全には成功しませんでした。店主は共産主義者で、彼らの要求に対し、ワグナーのレコードを聴き通すなら好きなだけパンを持っていっていい、という奇妙な提案をしたのです。「僕」たちはその提案を受け入れ、パンを手に入れましたが、本来の目的である「強奪」を果たせなかったことに、どこか不完全燃焼のような感覚を抱えていました。妻はこの不完全な襲撃が「呪い」となり、今回の特殊な飢餓を引き起こしているのだと断言します。

呪いを解く方法はただ一つ、もう一度パン屋を襲撃することだと妻は言います。最初は戸惑う「僕」でしたが、他にこの耐え難い飢餓感を解消する方法も見当たらず、妻の提案を受け入れます。真夜中の東京でパン屋を探すのは困難だったため、二人は代わりに24時間営業のマクドナルドを襲撃することに決めます。妻がどこからか持ち出してきた散弾銃とスキーマスクで武装し、二人は車でマクドナルドへと向かいます。

閉店間際のマクドナルドに押し入った二人は、アルバイトの店員たちを銃で脅し、ビッグマック30個を要求します。店員たちは怯えながらも指示に従い、ビッグマックを用意します。お金は払わず、ビッグマックだけを受け取った二人は、そのまま車で走り去ります。人気の無い駐車場で、二人はむさぼるようにビッグマックを食べ始めます。夜明けが近づくにつれて、あれほど強烈だった特殊な飢餓感は、嘘のように消え去っていくのでした。

小説「パン屋再襲撃」の長文感想(結末への言及あり)

村上春樹さんの「パン屋再襲撃」を読むたびに、私はいつも不思議な感覚にとらわれます。真夜中の異常な空腹、過去の奇妙な体験、そして唐突なマクドナルド襲撃。一見すると突拍子もない、非現実的な出来事が淡々と描かれていきますが、その根底には、現代を生きる私たちがどこかで感じているかもしれない、言葉にしにくい渇望や欠落感が巧みに織り込まれているように思えてなりません。この物語が読者を引きつけてやまないのは、その奇妙さの奥に、普遍的な何かが隠されているからではないでしょうか。ここでは、物語の結末にも触れながら、その深層を探ってみたいと思います。

まず注目したいのは、物語の発端となる「特殊な飢餓」です。これは単なる肉体的な空腹ではありません。「僕」が感じているのは、「静かな洋上に浮かぶ小さなボートの下に海底火山が見える」ような、得体の知れない、しかし抗い難い感覚です。差し迫った危険はないけれど、いつ何が起こるかわからない不安と、根本的な何かが欠けているという感覚。これは、現代社会を生きる多くの人が、程度の差こそあれ抱えている漠然とした不安感や空虚感と通じるものがあるのではないでしょうか。満たされているはずの日常の中で、ふと感じる理由のない焦燥感や、何か決定的なものが足りないという感覚。村上さんはそれを「特殊な飢餓」という形で鮮やかに描き出しています。

そして、この飢餓の原因とされるのが、過去の「パン屋襲撃」の失敗と、それによってかけられた「呪い」です。学生時代の「僕」は、友人と共にパン屋を襲撃しようとします。その動機は単純な空腹でしたが、同時に「働きたくないから奪う」という、ある種の社会への反抗心のようなものも含まれていたのかもしれません。参考にしたブログ記事の考察にもありましたが、社会のルールに従って労働し対価を得るのではなく、直接的な行動で欲求を満たそうとする姿勢には、若さゆえの純粋な衝動と、既存のシステムへの疑問が感じられます。

しかし、彼らの計画は店主の予期せぬ提案によって頓挫します。ワグナーの音楽を聴くことと引き換えにパンを得る。これは、暴力的な強奪という当初の目的からは大きく逸脱した、一種の「取引」であり「妥協」です。彼らは空腹を満たすことはできましたが、自らの衝動を貫徹することはできませんでした。むしろ、店主の提示したルール(ワグナー鑑賞)を受け入れることで、図らずも社会的な、あるいは文化的な秩序に取り込まれてしまったとも解釈できます。ワグナーは西洋文化、あるいは既存の権威や秩序の象徴と考えることもできるでしょう。この「不完全な達成」こそが「呪い」となり、満たされなかった衝動や社会への違和感が、心の奥底で海底火山のようにマグマを溜め込み、「特殊な飢餓」として噴出の時を待っていたのではないでしょうか。社会の一員として法律事務所で働き、結婚という安定した生活を手に入れた「僕」の中に、過去の満たされなかった思いが燻り続けていたのです。

その呪いを解くために提案されるのが「再襲撃」です。ここで興味深いのは、妻の存在です。彼女は「僕」の話を聞くとすぐに状況を理解し、極めて冷静かつ積極的に再襲撃を計画・実行します。散弾銃やスキーマスクを用意周到に準備している姿は、まるでこの事態を予期していたかのようです。彼女もまた、この平穏に見える日常のどこかに「特殊な飢餓」を感じていたのかもしれません。あるいは、彼女は「僕」の深層心理、すなわち社会への反抗心や、日常からの逸脱願望を代弁する存在として描かれているとも考えられます。彼女の存在によって、物語は一気に非日常へと舵を切ります。

そして、再襲撃の対象がパン屋ではなくマクドナルドである点も重要です。真夜中に開いているパン屋がなかったという現実的な理由もありますが、マクドナルドは現代資本主義やグローバリズム、大量消費社会の象徴として捉えることができます。どこでも同じ味、同じサービスが提供される均質化された空間。最初の襲撃が、個人経営の、ある意味で顔の見えるパン屋(しかも思想を持った店主)だったのに対し、今回は匿名的で巨大なシステムそのものに立ち向かう構図になっています。これは、かつての個人的な衝動の発露としての襲撃が、より社会的な、あるいはシステムへの抵抗といった意味合いを帯びて変化したことを示唆しているのかもしれません。社会に組み込まれた「僕」が、今度はそのシステム自体に(たとえ一時的であっても)反旗を翻す。それは、かつての失敗を取り戻し、呪いを解くための儀式として、より大きな対象を必要としたからではないでしょうか。

襲撃の場面は、どこか淡々としていて、滑稽ですらあります。銃で脅しながらも、要求するのは大量のビッグマック。店員たちはマニュアル通りに対応しようとしますが、異常な状況に戸惑います。ここには、日常的なルールや論理が通用しない、不条理な世界が現出しています。そして、二人は目的のビッグマックを手に入れ、人気の無い駐車場でそれをむさぼり食います。ビッグマックを食べるという行為そのものが、まるで聖餐のように描かれているかのようです。夜明けとともに「特殊な飢餓」は消え去り、二人は日常へと帰還します。

しかし、この結末は本当の解決なのでしょうか。確かに、あの耐え難い飢餓感は消えました。呪いは解かれたのかもしれません。しかし、それはあくまで一時的なカタルシスに過ぎないのかもしれません。マクドナルドを襲撃し、ビッグマックを食べたことで得られた満足感は、根本的な問題解決というよりは、溜まっていた衝動を発散させるための、ある種のガス抜きのような行為だったとも言えます。彼らが抱えていた「特殊な飢餓」の根源、すなわち現代社会における個人の疎外感や欠落感そのものが解消されたわけではないでしょう。夜が明ければ、また同じ日常が待っています。もしかしたら、またいつか、形を変えた「特殊な飢餓」が彼らを襲うのかもしれません。物語は、明確な答えや教訓を示すことなく、読者にその解釈を委ねます。

「パン屋再襲撃」は、日常と非日常、理性と衝動、社会と個人といった境界線が曖昧になる瞬間を描き出しています。それはまるで、普段は固く閉ざされている心の扉が、ふとしたきっかけで開き、奥に隠された願望や不安が顔を覗かせるかのようです。私たちは皆、心のどこかに自分だけの「海底火山」を抱えて生きているのかもしれません。この物語は、そんな私たちの内なる声に耳を澄ませるきっかけを与えてくれる、深く、そして魅力的な作品なのです。

まとめ

小説「パン屋再襲撃」は、真夜中の奇妙な空腹感に導かれ、過去の「呪い」を解くためにマクドナルドを襲撃する夫婦の物語です。一見すると突拍子もない展開ですが、その根底には現代人が抱えるかもしれない漠然とした不安や欠落感、日常からの逸脱願望が描かれているように感じられます。

物語の中心にある「特殊な飢餓」や「呪い」といった要素は、単なる物語のギミックではなく、私たちの内面や社会との関わりについて深く考えさせる象徴的な意味合いを持っています。なぜ彼らは再び襲撃に向かったのか、そしてその行為は何をもたらしたのか。明確な答えは示されませんが、読者それぞれが自由に解釈を巡らせる余地があるのが、この作品の大きな魅力でしょう。

村上春樹さん特有の、現実と非現実が入り混じる独特の世界観の中で、人間の心の奥底にある抗いがたい衝動や、社会システムに対する微かな抵抗が描き出されています。この物語を読むことは、私たち自身の日常や内面に潜む「飢餓」について、改めて思いを馳せる機会を与えてくれるかもしれません。