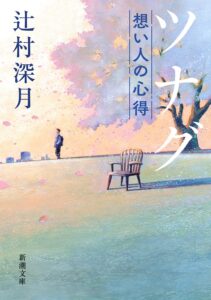

小説「ツナグ 想い人の心得」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、死者との再会を仲介する「使者(ツナグ)」の役割を祖母から引き継いだ青年、渋谷歩美のその後を描いています。前作から7年、社会人となった彼が向き合う新たな依頼者たちとの物語が、静かに、しかし深く胸を打つことでしょう。

小説「ツナグ 想い人の心得」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、死者との再会を仲介する「使者(ツナグ)」の役割を祖母から引き継いだ青年、渋谷歩美のその後を描いています。前作から7年、社会人となった彼が向き合う新たな依頼者たちとの物語が、静かに、しかし深く胸を打つことでしょう。

一見すると奇跡のような死者との面会。しかし、その代償やルールは厳格です。一生に一度きり、生者も死者も。その一度の機会に何を願い、何を伝えるのか。依頼人たちの切実な想いと、それに応えようとする歩美の葛藤が、辻村深月さんらしい繊細な筆致で描かれています。ファンタジーのようでいて、人間の心の機微、弱さ、そして強さを浮き彫りにするリアリティが、この作品の魅力と言えるでしょうね。

この記事では、そんな「ツナグ 想い人の心得」の物語の核心に触れつつ、その詳細なあらすじと、少々長めになりますが私の個人的な解釈や感じたことを、ネタバレを避けずに語っていきます。もしあなたがまだこの物語の扉を開けていないのなら、ここで引き返すのも一興かもしれません。ですが、すでに読まれた方、あるいは結末を知ってでもその深淵を覗きたいという方にとっては、興味深い内容となるはずです。

小説「ツナグ 想い人の心得」のあらすじ

物語は、渋谷歩美が使者(ツナグ)としての役割を祖母アイ子から引き継いで7年が経過したところから始まります。彼は普段、木材を使ったおもちゃメーカーで会社員として働きながら、秘密裏に使者の務めを果たしています。使者の存在は口コミでしか伝わらず、辿り着けるかどうかは「縁」次第。依頼できるのは一生に一度、死者もまた生者と会えるのは一度きり、というルールは健在です。この厳格な制約の中で、人々は切実な想いを胸に、使者のもとを訪れるわけです。

最初の依頼者は、若手俳優の譲(ゆずる)。彼は、想いを寄せる女性が事故で亡くした親友に会いたがっていると考え、彼女の代理として歩美のもとを訪れます。しかし、代理は認められないと知ると、譲は自身の亡き父に会うことを決意します。物心つく前に離婚し、孤独死したと聞かされていた父。母を苦労させたと憎んでいた譲でしたが、実際に父と対面し、知られざる真実と向き合うことになります。このエピソードは、前作で描かれたある出来事とも繋がり、時間の流れと、人が抱える誤解や秘めた想いを巧みに描き出していますね。

次に登場するのは、元教員の鮫川老人。彼は歴史研究家として、郷土の偉人である上川岳満という人物に心酔し、その本人に会って研究の真偽を確かめたいと願います。歴史上の人物に会いたいという前代未聞の依頼に、歩美は戸惑いながらも交渉を試みます。鮫川老人は、歩美が古い言葉で苦労しないようにと、自ら上川岳満宛に当時の言葉で手紙を認めるなど、その情熱はなかなかのものです。果たして、長年の研究と憧憬が、時を超えた対面でどのような形で結実するのか。興味深い問いかけと言えるでしょう。

そして、物語は二人の母親の依頼へと続きます。一人は、海で幼い娘を亡くした母親。ほんの少し目を離した隙の出来事であり、その悔恨と自責の念は計り知れません。もう一人は、20年以上前に娘をがんで亡くした母親。留学先でできたドイツ人の恋人との結婚に反対した過去を持ち、娘亡き後、その夫との交流を通して娘の生きた証を辿ろうとしています。同じ「娘を亡くした母」でありながら、全く異なる状況と心情。歩美は、それぞれの痛みに寄り添いながら、再会の場を設けます。さらに、歩美自身の職場での出来事も描かれます。懇意にしていた工房の主人が急逝し、その後を継ぐべきか悩む一人娘・奈緒。歩美は、友人として彼女に手を差し伸べたい気持ちと、使者のルールとの間で激しく葛藤します。この人間らしい迷いが、彼を使者として、また一人の人間として成長させるのでしょう。

小説「ツナグ 想い人の心得」の長文感想(ネタバレあり)

さて、辻村深月さんの「ツナグ 想い人の心得」、前作から7年の時を経て紡がれた物語ですね。使者の役割を受け継いだ歩美が、社会人としての日々を送りながら、人知れず死者と生者の架け橋となっている。この設定だけでも、胸が締め付けられるような切なさと、同時にどこか温かいものを感じさせます。前作の読後感を引きずっている身としては、期待せずにはいられませんでしたが、果たしてその内容は…。少々斜に構えた視点から、この物語の核心に迫ってみましょうか。ネタバレは当然含みますので、その点はご容赦願いたい。

まず触れたいのは、やはり主人公・渋谷歩美の変化、あるいは変わらなさでしょうか。高校生だった彼が、7年という歳月を経て社会人になっている。この「7年」という時間の経過が、実に巧みに描かれていますね。第一章「プロポーズの心得」で、前作に登場した人物のその後が語られることで、フィクションでありながら、まるで地続きの現実のように感じられる。あの頃の歩美は、まだ祖母アイ子の庇護のもと、見習いとして戸惑いながらも懸命に役割を果たそうとしていました。しかし、今作の彼は、会社員としての顔と使者としての顔を両立させ、依頼人と向き合う姿勢にも、どこか覚悟のようなものが備わっているように見えます。彼の佇まいには、経験によって培われた静かな強さが感じられますね。

とはいえ、彼が完璧な存在になったわけではない。そこが良いのです。「一人娘の心得」で見せる葛藤、親しい友人である奈緒に、使者の力を個人的な感情から使ってしまいたいという誘惑。ルールは絶対であると頭では理解していても、情が絡むと揺らいでしまう。この人間臭さこそが、歩美というキャラクターの深みであり、読者が彼に共感できる所以なのでしょう。祖母から教わった「縁」という言葉の重み。「必要な人は不思議と繋がる」。この原則を守ろうとする一方で、目の前の友人を救いたいという気持ちもまた本物。このジレンマは、彼が使者としてだけでなく、一人の人間として成長していく過程で避けられない試練だったのかもしれませんね。結局、彼はルールを破らなかった。それは彼自身の誠実さの表れであり、また、「縁」というものの不可侵性を改めて示すことにもなりました。使者の力は、個人的な都合で歪めてはならない。その重責を、彼は改めて噛み締めたことでしょう。

各章の依頼も、それぞれに考えさせられるものがありました。「プロポーズの心得」の譲。彼の動機は、最初は他者のためでしたが、結局は自分自身のため、つまり亡き父との対面を選びました。憎んでいたはずの父が、実は自分を深く愛し、母の幸せを願っていたことを知る。この展開は、いささか出来すぎていると感じる向きもあるかもしれませんが、死者との対面がもたらす「真実」の一つの形として、印象に残ります。人は、生きている間には見えない、あるいは見ようとしない真実に、死を介してようやく触れることができるのかもしれない。皮肉なものですね。そして、この「真実」が、譲自身の未来にどう影響していくのか、想像を掻き立てられます。

「歴史研究の心得」の鮫川老人も興味深い存在でした。歴史上の人物に会いたい、という願い。これは、ある種のロマンチシズムの発露とも言えますが、同時に研究者としての純粋な探求心の表れでもあるのでしょう。彼が研究対象である上川岳満に抱いていたイメージと、実際に会った人物との間にギャップがあったのか、それとも想像通りだったのか。その詳細は描かれませんが、重要なのはそこではないのかもしれません。彼にとって、長年追い求めてきた人物と「同じ時間」を共有できたという事実そのものが、何物にも代えがたい価値を持っていたのではないでしょうか。過去の人物と対峙することで、現在を生きる意味を再確認する。これもまた、「ツナグ」がもたらす一つの効能と言えるでしょう。過去への強い想いが、現在を豊かにすることもある。そう示唆しているようです。

そして、「母の心得」。二人の母親の対比が鮮やかでした。一人は、突然の事故で幼い娘を失い、自責の念から抜け出せない母親。もう一人は、病で娘を亡くし、生前のわだかまりを抱えながらも、娘の人生を肯定しようと前を向く母親。どちらの悲しみも計り知れないものですが、死者との再会を通して得られるものは、必ずしも慰めだけではない。時には、さらに深い悲しみや、受け入れがたい現実を突きつけられることもあるでしょう。それでも、彼女たちは娘に会うことを選んだ。それは、過去と向き合い、未来へ進むための、痛みを伴う一歩だったのかもしれません。特に、ドイツ人の婿との交流を通して、娘の世界を知ろうとする母親の姿には、静かな強さを感じました。失われた時間を取り戻すことはできなくても、残された者が故人を想い、その繋がりを未来へと繋いでいくことはできる。そのことを示唆しているように思えます。悲しみを乗り越えるのではなく、抱えながら生きていく。その姿に心を打たれます。

最後の章、「想い人の心得」は、この物語全体のテーマを凝縮したようなエピソードでしたね。長年、亡きお嬢様・絢子に会うことを願い続け、断られ続けてきた蜂谷茂。彼が85歳になったことを告げた途端、絢子が面会を承諾する。この展開には、正直驚かされました。死者の世界では時間は止まっている。しかし、生者の世界では容赦なく時間は流れる。絢子が蜂谷の老いを知り、自分を想ってくれる人が彼だけになってしまったという現実に直面する。これは、死者にとっても残酷な真実かもしれません。永遠だと思っていたものが、実は有限であったと知る衝撃。それは、死者であっても避けられないのかもしれません。

蜂谷の言葉が、深く胸に響きます。「同じ時代に生きられるということはね、尊いです」「想い人や、大事な人たちと、同じ時間に存在できるということは、どれぐらい尊いことか」。私たちは、普段あまりにも当たり前に、他者と同じ時間を共有しています。家族、友人、恋人、あるいは職場の同僚。その存在が「尊い」などと、意識することは少ないでしょう。しかし、失われて初めて、その価値に気づかされる。蜂谷の言葉は、死者との対面という非日常的な設定を通して、日常の中に存在する「尊さ」を、私たちに突きつけてくるのです。まるで、冬の朝の冷たい空気のように、意識を覚醒させる言葉、と言えば伝わるでしょうか。この感覚こそが、この物語の核心なのかもしれません。私たちは、この「尊さ」を、もっと意識して生きるべきなのでしょう。

この「ツナグ 想い人の心得」という物語は、単なる感動譚ではありません。むしろ、生と死の境界線に立ち、人間の持つエゴイズムや後悔、そして、それでも他者を想う心の複雑さを、冷静な視線で見つめているように感じられます。死者に会うことで、すべてが解決するわけではない。むしろ、新たな問いや痛みが生まれることだってある。それでも、人は「繋がる」ことを求める。その根源的な欲求と、それに応えようとする使者の存在意義を、静かに、しかし力強く描いている。安易な解決や慰めを提供しないところに、この物語の誠実さがあると言えるでしょう。

前作「ツナグ」が、使者という存在そのものの紹介と、様々な形の再会を描くことに重点が置かれていたとすれば、今作は、使者である歩美自身の成長と葛藤、そして「時間」という普遍的なテーマをより深く掘り下げていると言えるでしょう。7年という歳月は、歩美だけでなく、読者である私たちにも流れている。その時間を経て、再びこの物語に触れることで、以前とは違った感慨を抱く人もいるのではないでしょうか。私自身、前作を読んだ時とは異なる視点で、登場人物たちの感情や選択を受け止めていることに気づかされました。

個人的には、歩美が「ツナグ」の仕事を、単なる役割としてではなく、自身の人生の一部として受け入れ、向き合っている姿に好感を持ちました。彼は決して万能ではありません。悩み、迷い、時には弱さを見せる。しかし、だからこそ、彼の言葉や行動には重みがある。依頼人たちの想いを、ただ仲介するだけでなく、彼自身のフィルターを通して受け止め、共に悩み、考える。その姿勢が、この物語に深みを与えているのでしょうね。彼の苦悩や迷いがあるからこそ、依頼人との間に真の共感が生まれるのかもしれません。

物語全体を覆うのは、やはり「縁」という見えない力に対する畏敬の念でしょうか。なぜ、ある人は使者に辿り着き、ある人は辿り着けないのか。なぜ、死者は会う相手を選ぶのか。そこに明確な答えはありません。ただ、「必要な人は不思議と繋がるようになっている」という祖母の言葉が、静かに響くだけです。これは、運命論と言ってしまえばそれまでですが、もっと深い次元で、人と人との繋がり、あるいは生と死の繋がりを示唆しているようにも思えます。私たちは、意識するとしないとに関わらず、様々な縁によって生かされているのかもしれません。その不思議さに、ただ思いを馳せるばかりです。

辻村深月さんの描く人物像は、どこまでもリアルです。特別な能力を持つ歩美でさえ、私たちと同じように悩み、傷つき、そして成長していく。依頼人たちの抱える想いも、決して他人事とは思えません。誰もが、心のどこかに、会いたいけれどもう会えない人を抱えているのではないでしょうか。だからこそ、この物語は、私たちの心の琴線に触れるのでしょう。登場人物たちの息遣いが聞こえてくるような、そんなリアリティが、この物語を特別なものにしています。

死者との再会は、究極のファンタジーかもしれません。しかし、そのファンタジーを通して描かれるのは、紛れもない人間の真実です。後悔、愛情、赦し、そして、今を生きることの尊さ。読み終えた後、自分の周りにいる人々の存在が、少しだけ違って見えるような気がします。当たり前の日常が、いかにかけがえのないものであるか。蜂谷の言葉を借りるなら、「同じ時間に存在できるということ」の重みを、改めて考えさせられる。そんな読後感でした。なかなか感傷に浸らせてくれるではありませんか。そして、その感傷は、明日からの日常を少しだけ豊かにしてくれるような気もするのです。

まとめ

小説「ツナグ 想い人の心得」は、死者との再会を仲介する使者・渋谷歩美の7年後の物語です。社会人となった彼が、様々な事情を抱える依頼人たちと向き合いながら、使者としての務めと自身の人生との間で葛藤し、成長していく姿が描かれています。前作を知る者にとっては、その変化と変わらぬ核心に感慨を覚えることでしょう。時の流れが、物語に深みを与えているのは間違いありませんね。

各章で描かれる依頼人たちのエピソードは、どれも深く心に響くものばかりでした。亡き父の真実を知る若手俳優、歴史上の人物との対面を願う研究者、娘を亡くした二人の母親、そして長年叶わぬ想いを抱き続けた老人。彼らの願いを通して、生と死、時間、そして人と人との繋がりの尊さが、静かに、しかし鋭く問いかけられます。特に、蜂谷茂の言葉は、日常の忙しさの中で忘れがちな、他者と共に「今」を生きることの価値を再認識させてくれるでしょう。当たり前が、いかに奇跡的であるか、ということです。

この物語は、単なるお涙頂戴の感動作ではありません。むしろ、人間の持つ弱さや後悔、そして複雑な感情を、冷静な視点で見つめています。死者に会うことが必ずしも救いになるとは限らない。それでも、人は繋がりを求めずにはいられない。そんな人間の業と、それを受け止める使者の存在意義を深く考えさせられます。読み終えた後、あなたの周りの世界が、少し違って見えるかもしれませんね。それこそが、物語の持つ力というものでしょう。